元敏腕テレビディレクターが語る! “人を巻き込む”ディレクションの極意

人々を巻き込み、「この人なら協力したい」と思わせる力はディレクターにとって非常に重要です。「巻込み力」を身につけるためのノウハウを、テレビディレクターの経歴を持つ下矢一良さんに伺いました。

教えてくれたのは…

.jpg)

下矢 一良さん

合同会社ストーリーマネージメント代表・PR戦略コンサルタント。早稲田大学大学院理工学研究科修了後、テレビ東京入社。『ワールドビジネスサテライト』『ガイアの夜明け』のディレクターとして、中小ベンチャー500社以上の取材経験を持つ。ソフトバンク転職後は、社長直轄の新規事業構築を担当。現在はコンサルタントとして中小企業のブランディングや広報支援等を行う。

トップ経営者から学ぶ

相手の力を引き出す「巻込み力」

ディレクターが仕事を遂行するうえでは、一緒に仕事をするプロの人たちの協力が必要不可欠です。しかし、少しでも「このディレクター気に入らないな」と思われてしまうと、彼らの持つ力が正しく発揮されず、仕事に支障が出てしまうこともあるでしょう。よい仕事、よい取引をするためには、相手を動かし、各々が持つプロフェッショナルな力を120%発揮してもらえるような「巻込み力」が重要なのです。

では、「巻込み力」の強い人とはどのような人なのでしょうか。テレビ局のディレクターとして数多くの起業家を取材してきた私の経験から言うと、それは「皆が共有できる目標の旗を掲げることができる人」だと感じています。

「巻込み力」を駆使してきた起業家の一人として、ソフトバンクの孫正義社長を例に挙げたいと思います。ソフトバンクが通信事業に参入し始めた当初、孫社長は「自社の通信回線を扱ってほしい」という交渉をするために、某家電量販店のトップを訪ねたそうです。しかし、家電量販店にとっては売り上げにつながるかわからない新規参入企業。他社と比べて優先度は高くはありませんでした。

そうした状況の中、孫社長はどう交渉したかというと、「通信業界に革命を起こす」という夢を熱く語ったのだそうです。その当時、大手メーカーから軽んじられていた家電量販店にとって、その言葉は大きく響いたのでしょうね。家電量販店のトップも、孫社長の掲げた「革命を起こす」という夢に巻き込まれていったのです。孫社長のように、相手にどんな言葉が響くのか、共感を得られる共通の夢は何かを考え、相手に伝えることができる人が、「巻込み力」が強い人の特徴だと思います。

現場で働くディレクターの目線で言えば、「普段からよい仕事をしている」ということも、人を巻き込むために重要な要素です。さらに言えば、「一緒に仕事をしていて面白い!」と感じてもらえるかどうか。「このディレクターは、こういう話の引き出し方をするのか」など、一緒に仕事をこなす他のプロに「今まで一緒にやってきた人とは違うぞ」と、新しい発見や気づきを与えられるような面白さがあれば、もっとこの人と仕事をしてみたいと思ってもらえるのではないでしょうか。

対社外・社内別で見る

相手を巻き込むアプローチ術

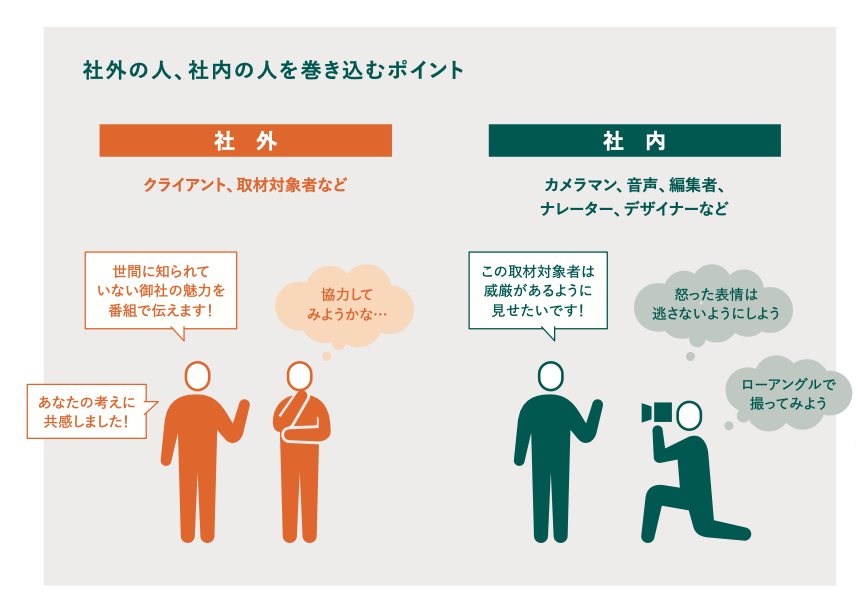

ひとえに「人を巻き込む」と言っても、一つの仕事には社内外で多くの人が関わっています。

テレビ業界で言えば、社外の人は主に番組に出演してもらう取材対象者です。出演に消極的な取材先も多いのですが、その人たちはテレビ出演をメリットと感じていないため、当然「テレビに出られます」だけでは巻き込むことはできません。

ではどうすれば巻き込めるのか…。私がテレビ東京勤務時代によく行っていたのが「なぜあなたを取材し、番組を通してどんなことを多くの人に伝えたいのか」というストーリーを、相手に訴えるということです。

過去のインタビュー記事を読んだ感想などを交えながら、その人に好意や興味を抱いていること、考えに共感していることなどを伝え、誠意を示していました。また、テレビに出ることで得られる「メリット」もしっかり伝えていました。例えば、取材対象者や企業に、あまり世間に知られていない側面があるとすれば、「そうした側面も番組を通して広く伝えることができます」というようなもの。自分の思いはもちろん、メリットもきちんと示すことで、相手の納得を得ることができます。これが、社外の人を巻き込むための一つのメソッドです。

一方社内にいるのは、カメラマンや音声、編集者、ナレーターなど、番組制作に不可欠なプロフェッショナルたちです。彼らを巻き込むために重要なのは「相手の専門性を尊重する」ということ。例えばカメラマンは「こうすればいい映像が撮れる」という彼らなりの知見を持っています。ディレクターは、彼らのスキルや知見を最大限に尊重しながら、制作を進める必要があるのです。しかし、彼らに全てを任せて自由に撮影してもらうだけでは、番組は成り立ちません。

そこで私が意識していたのは「やり方は指示せず、イメージを伝える」ということです。例えば、とある敏腕編集長の密着番組をつくるとします。編集長が周囲から恐れられるような人であれば「威厳があるように見せたい」とカメラマンに伝えます。 そうするとカメラマンは「怒った表情は逃さないようにしよう」「ローアングルで威厳があるように見せよう」などと工夫を凝らしてくれるのです。社内のプロを巻き込みたいときは、「ゴール地点は共有し、プロセスは任せる」ことを意識してみてください。

「巻込み力」を高める

コミュニケーションメソッド

メールやチャット、対面コミュニケーションにおいても、少しの工夫で「この人なら協力したい」と思わせることができます。

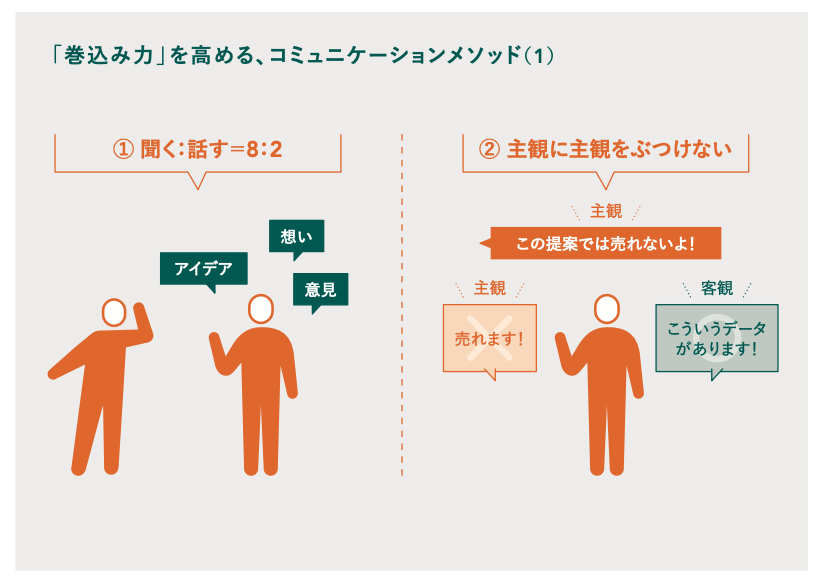

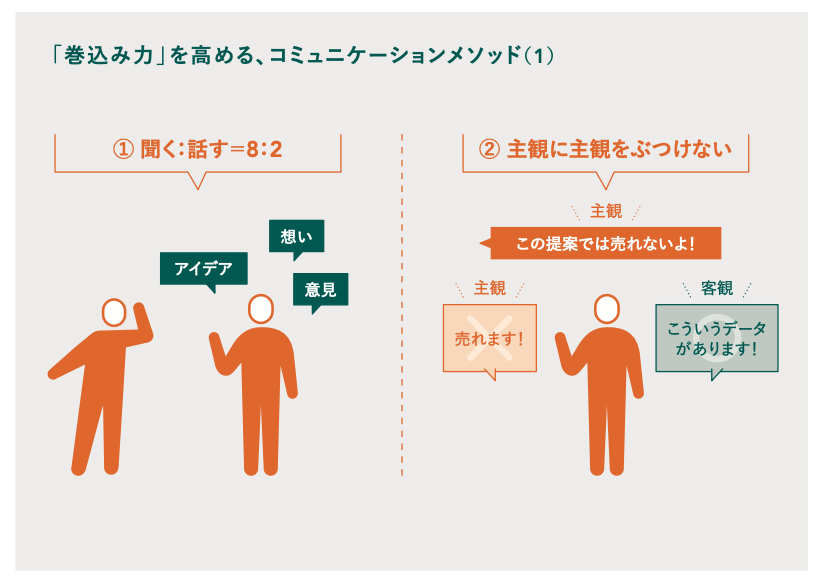

①聞く:話す=8:2の法則

まず大前提として大切なのは、聞き手に回ることです。自分から「こうしたい」と一方的に話しているだけでは、相手が意見やアイデアを持っていたとしても黙ってしまい、共通の夢や方向性を聞き出すことはできません。聞く:話す=8:2くらいの割合で、巻き込みたい相手の言葉に耳を傾けることを心掛けてください。

②主観に主観をぶつけない

上司や自分より立場の強い人に何かを提案した際、「私はそうは思わない」「売れないと思う」など、反論されることもあるでしょう。その判断基準は主観によるもの。そこに提案者も「売れると思う」という主観をぶつけると、どうしても立場が強い人が勝ちます。大切なのは、証拠となる客観的なデータをしっかり提示すること。客観的なデータに対して、主観を通そうとする人はなかなかいません。主観には主観をぶつけず、相手を納得させるだけの証拠を提案資料などに積極的に取り入れましょう。

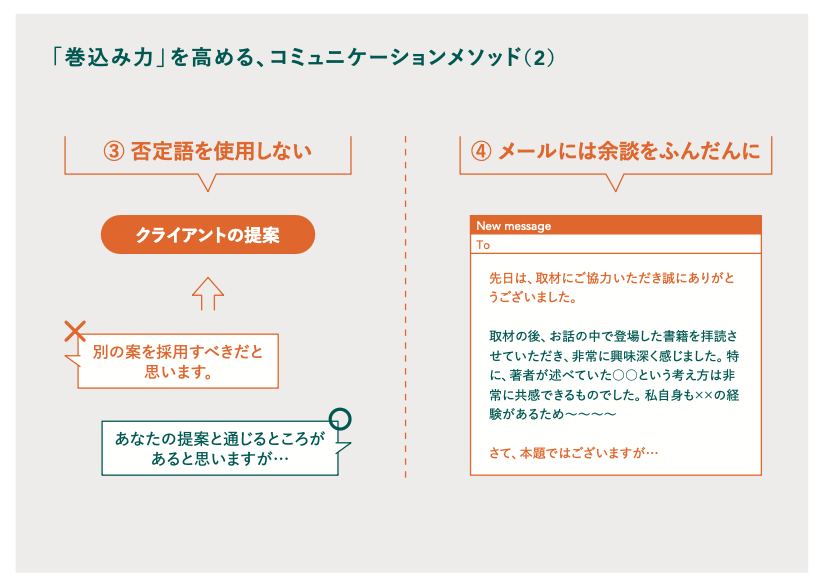

③否定語を使用しない

また、クライアントの「こうしたい」という提案に「あまりよい方法ではない」と感じたことがある人も多いでしょう。そうした提案に対して新たな方向性を提案する際は、「私がずっとチェックしている動向によれば、こんな話がありまして…」「あなたの提案と通じるところがあると思いますが…」など、相手を尊重し、否定語を使用しないコミュニケーションを心掛けてください。そうすれば否定された側も受け止める余裕が生まれ、関係性を崩すことなく自分の提案に巻き込みやすくなります。

④メールには余談をふんだんに

メールなどのテキストコミュニケーションを取る際、私は余談をふんだんに取り入れるようにしています。結論や用件を簡潔に述べるだけではどうしても冷淡な物言いになりがち。冗長に思われるかもしれませんが、意図的に相手との共通点や共感を生むようなストーリーを余談として取り入れるようにしています。ただし、相手を見極めることも大切。無駄のない表現を好む相手の場合は、簡潔に記すべきです。何事も相手次第で対応することが重要です。

断られてからがスタート!

諦めない心が人の心を動かす

仕事をするうえでは、こちらからの依頼や提案を断られる、という機会は多いと思います。私もディレクターとしてテレビ局で働いていた頃、大物を狙いに行く時は必ず断られてからがスタートでした。話題の人物の密着取材や新技術開発の裏側に迫る特集など、報道としてジャーナリスティックに意味のある番組、はたまた視聴率が取れそうな番組は、相手が「取材を受けたくない」というケースがほとんど。つまり、断られたところからいかに相手を巻き込んでいけるかが非常に重要だったわけです。

では、どのようにそうした取材先を巻き込んでいったのか。「あの人も出ました!」と、過去の大物出演者を例に挙げて相手の信頼を得るというのも一つの方法ですが、私はよく、巻き込みたい相手に「なぜ取材をしたいのか」を書いた手紙を直接渡していました。

過去に、『ガイヤの夜明け』という番組でソフトバンクの孫社長に取材を申し込んだことがあります。何度も広報室に取材の申し込みをしていたのですが、その度に「それどころではない」と断られていました。しかし、NGの理由が社長本人の判断なのか、広報担当者の判断なのかはわかりません。それであれば、社長本人に直談判するしかないと考えたのです。

ソフトバンクは上場企業なので、決算説明会や記者会見を定期的に行っていますし、必ずその場に社長本人も出てきます。私はそうした機会を見逃さず、他の記者がいなくなったタイミングで「手紙を書いてきたので、ぜひ読んでください!」と本人に直接手紙を渡しました。私の熱意が伝わったのか、その後、出演OKのお返事をいただくことができたのです。

どんな仕事も、諦めてしまうことは簡単です。ですが、よい仕事をしたい、よいものをつくりたいという諦めない心、執着心を持って臨めば、必ず相手を巻き込んでいくことができるはずだと信じています。

Text:室井美優(Playce)

※本記事は、「Web Designing 2024年10月号」の記事を一部抜粋・再編集して掲載しています。