ノーコードブームの先にある市民開発。その本質と現状の課題とは?

ノーコードと生成AIを活用したDX人材育成サービスを提供する「株式会社ふえん」による連載。第1回目は、ノーコードツールによる市民開発の定義と、現状に課題について深掘りします。

認知が広がるノーコードツール

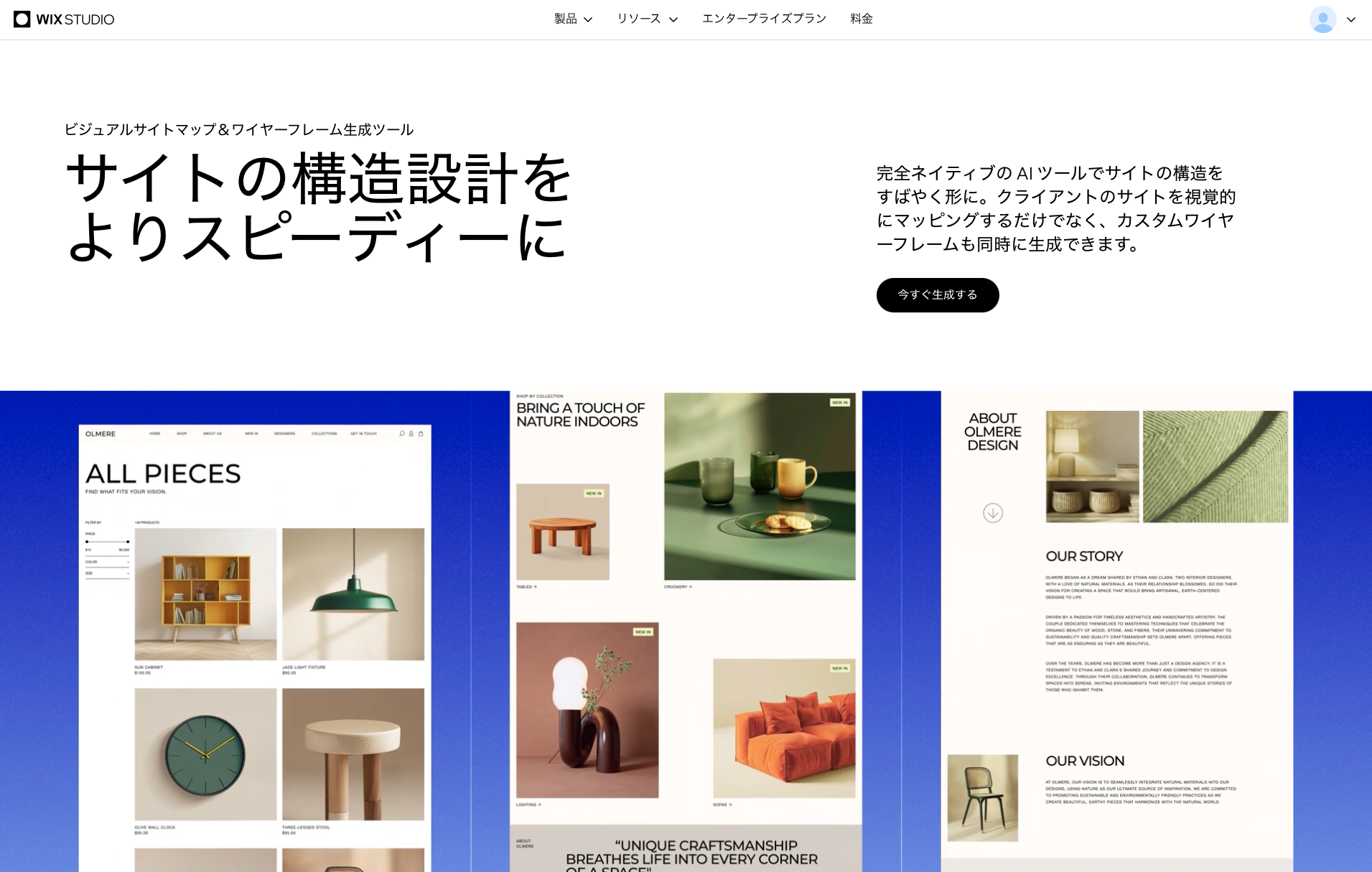

「ノーコード」という言葉の認知拡大に伴い、デジタル化を進めるうえで、ノーコードツールの導入を検討する企業が増えてきています。ノーコードとは、ドラッグ&ドロップでプログラミングの知識がなくても業務アプリを構築できるものを指します。

以前、サイボウズ社がノーコードツール「kintone」のCM「文系管理職なのに〜画期的な業務アプリを〜シュシュっと作れちゃう俺」を展開した影響もあり、現在ノーコードは「誰でも簡単にアプリを作れる」という謳い文句でプログラミング言語を使用する従来のシステム開発と比較されることが多いです。そのため、「簡単」そして「導入費用や運用コストが安い」というイメージを持っている企業も少なくありません。

https://topics.cybozu.co.jp/news/2023/10/10-18583.html

また、最近では「社内の内製化」を検討している企業も増えており、現場社員にノーコードツールを使って業務アプリを作成させ、自ら業務を改善していく「市民開発」を検討している、またはすでに開始している企業も出てきています。

「市民開発」の定義とは?

市民開発は、一般的に「IT部門以外の従業員がノーコードを活用してアプリケーションを開発し、現場の課題を解決する取り組み」と定義されます。

しかし、私たちはこの定義だけでは市民開発の真のメリットが伝わらず、むしろ推進の妨げの要因になるのではと考えています。

そのため、まずは私たちの考える市民開発の定義と、進めていくうえでの現状の課題についてご紹介しましょう。

私たちは、市民開発を「組織のサポート体制の中で、業務プロセスを理解する非IT部門の従業員が、ノーコードツールを活用して、アプリケーションを開発・運用する取り組み」と定義しています。

一般的な定義との違いは、「組織のサポート体制の中で市民開発の活動が行われている」ということです。この部分が明確にされていないため、「ノーコードで作る」という言葉だけが独り歩きをして、「ノーコード開発=市民開発」と捉えられている事例も散見されます。

ノーコードが加速度的に広まりを見せると同時に、市民開発に関する取り組みも徐々に広がっています。市民開発を検討している経営者や管理者に向けて現状の課題を共有することで、是非今後の市民開発推進に活かしていただきたいです。

市民開発における課題

“得意な人”任せの罠

市民開発という言葉は、「現場が業務アプリを作成する」といったように、人を軸に語られることが多いです。そして社内では、「ITが得意な人」や「比較的年齢の若い人」などを中心に現場の業務アプリを作成するという、”任せきり”な状態が起こっています。

このようなケースでは、特定の社員に負担と責任が重くのしかかった状態になってしまいます。また、その人に頼り切ってしまうことで、“シャドーIT”が発生し、ツールが属人化する原因もなってしまいます。

さらに、その社員が辞めてしまうとアプリ更新もストップしてしまうというリスクも。他の社員に管理方法が共有されていない場合、「管理者がそのままいなくなってしまう」という事態にもつながるのです。

ベンダーとの依存関係

ノーコードツール導入の現場では、大きな矛盾が生じています。ノーコードツールの最大の強みは「自分たちで改善、改修できる」ところにあるはずです。しかし、実際には「納品したシステムしか使えない」という状況が生まれています。

ノーコードを扱うベンダーも”従来の開発の進め方”をもとに支援していることが多く、結果としてベンダーへの依存が生まれてしまっています。それは、ベンダー側はノーコードツールを使っているものの、開発手法や導入の仕方が変わっていないために起きているのです。

支援を受ける側のリテラシーが向上していない状況では、ノーコードも”従来のツール”と同じ使われ方をしてしまい、本来の価値を活かせないままとなってしまいます。

その結果、ノーコードツールを導入したものの「運用がうまく行えていない」「改修したいけど方法がわからない」と、さらに他のツールベンダーにサポートを求めるケースも出てきているようです。

市民開発の本質を見失う危険性

ノーコードは「コストが低い」「構築スピードが速い」という点ばかりに注目が集まり、それらをノーコードの最大のメリットだと捉えている導入企業も少なくありません。

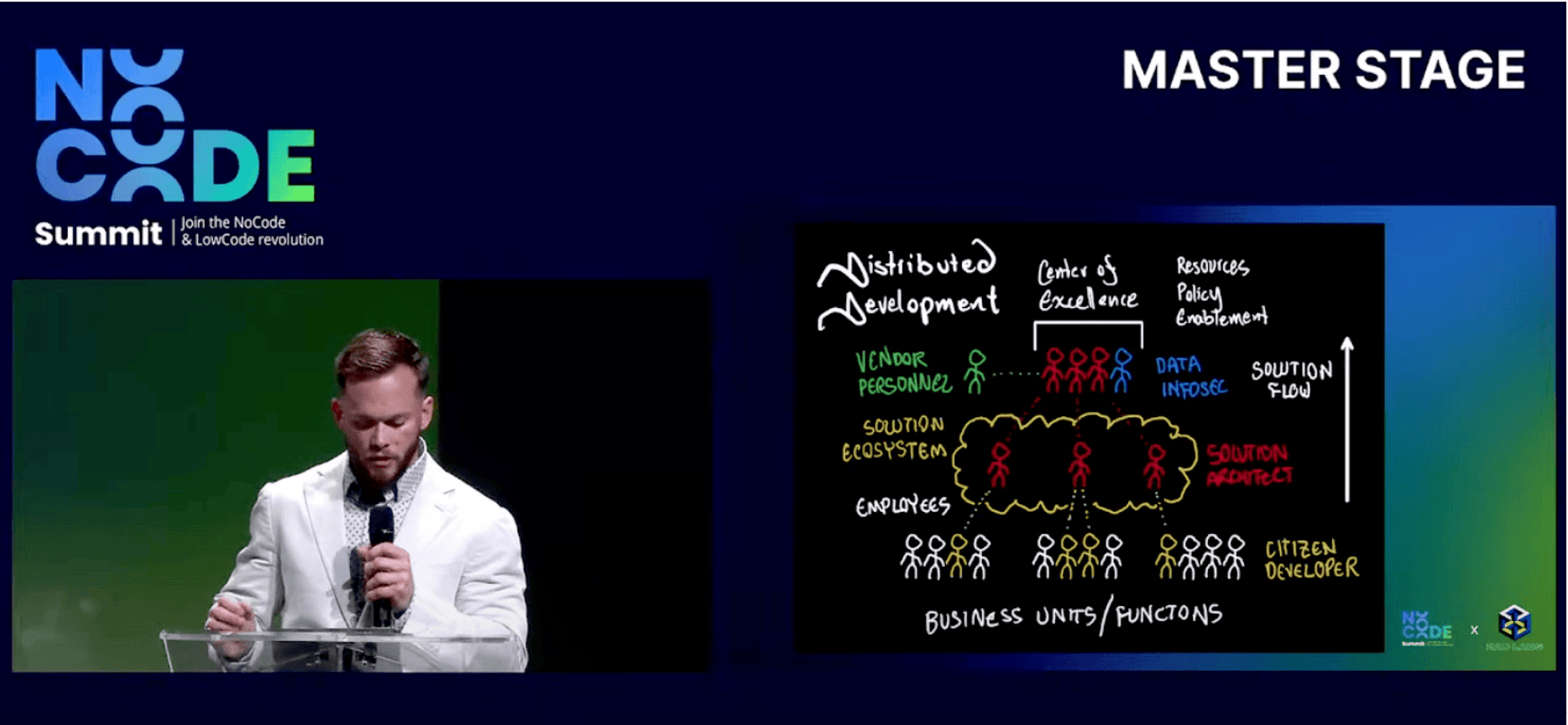

2023年に開催されたノーコードサミットでは、「市民開発」をテーマにした講演が行われ、ヨーロッパ大手不動産企業・Heimstanden(ハイムスターダン)がノーコードで基幹システムを一新した事例が紹介されました。

同時に、Heimstandenのプロジェクトに参画していたコンサルタントの登壇でも、「市民開発を行ううえでは、必ず企業の中で市民開発者とそれらをサポートするチーム同士での責任分散が重要だ」と指摘されていました。

https://www.youtube.com/watch?v=IGL8IAOkP30&t=8900s

また、2024年に開催されたノーコードサミットでは、ノーコードの最大の強みは「オーナーシップ」であり、自分たちで作れることにより、自立した運用改善ができる状態が作れることが強み、だと強調されました。

繰り返しになりますが、低コストで、構築スピードが速いことだけが、ノーコードを活用するメリットではありません。オーナーシップの強み、そして、それらを前進させていく“仕組み”が重要なのです。

市民開発推進に向けて

“市民開発者”という言葉は新しくても、その存在自体は以前から組織の中にありました。現場には管理者が把握していない”シャドーIT”、たとえば、独自に作り込まれた業務用Excelシートや簡易的な業務アプリが存在します。これらは、現場が「どうにか自分たちの業務を楽にしたい」という切実な思いから生まれた、まさに現場発の改善の証です。

しかし、マクロが組まれ「特定の人にしか修正方法がわからない」状態のExcelファイルを抱え、管理の限界に直面している企業も少なくないのではないでしょうか。

その「改善したい」という現場の意志は、今や大きなチャンスを迎えています。ノーコードツールの登場により、誰もが課題解決者になれる可能性を、私たちは手にしているのです。これは、かつての「Excelでどうにかする」という段階から、大きく前進するチャンスだとも言えます。そして、このチャンスを活かすには、新しい形の支援体制が必要なのです。

単に「できる人」に任せたり、形だけの研修を用意したりするのではなく、組織全体で市民開発者を支える“仕組み”が非常に大切です。「誰か1人」ではなく「全員で」取り組む。そして、現場の知恵とノーコードの力を組み合わせ、それらを支えるサポート体制を作ることで、持続可能な改善の文化を作る体制づくりが整います。

デジタル化・DXの観点から「何か始めたい」と考えている企業は少なくないでしょう。現場の知見を活かしノーコードを活用し改善する、それを組織全体で支え合う新しい形の市民開発。これこそが、これからの企業に求められる本質的な変革の一歩となるはずです。

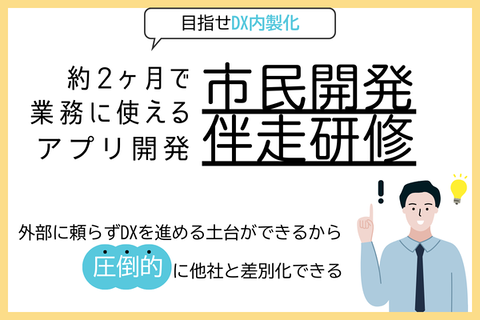

実務で使える市民開発研修

株式会社ふえんが運営している「ノーコードによる市民開発研修」では、研修中に実務で使える業務アプリを開発し、運用する伴走型研修です。

「研修の投資対効果が見えづらい」「研修をしても現場で活用できるスキルが身につかない」という課題を持つ企業の方に評価いただいているので、同じような悩みをお持ちの方は、ぜひ一度チェックいただきたいです。

執筆者

樋口舞美

Bridge株式会社 代表取締役

米国大学卒業後、経営コンサルティングアシスタント職を経験。「kintone」を活用して業務改善を推進する会社を設立。国内外の市民開発の知見や事例を研究し、市民開発手法を開発。NoCode Summit 2024(フランス・パリ)では世界の市民開発者と交流し、研究を行う。株式会社ふえんと協働でノーコード市民開発研修プログラムの開発を行う。

Text:樋口舞美