【イベントレポート】AI技術と親和性の高いノーコードツールが行き着く先とは?【NOCODE SYMPOSIUM 2025】

2025年2月7日(金)、東京・品川区にて「NOCODE SYMPOSIUM 2025」が開催されました(主催=レッジ、共催=一般社団法人ノーコード推進協会)。同イベントには、ノーコードを取り巻く最新情報を求め、会場およびオンライン合わせて約300人が参加。自治体におけるノーコードの活用事例の紹介や、2025年における生成AIの技術的進化の可能性など、多岐にわたる講演が行われました。今回は、大盛況で幕を閉じたシンポジウムの様子をお届けします。

激動の時代の中で、本質的価値と可能性を考える

開会あいさつでは、NCPA理事兼広報部会長兼レッジ代表取締役社長の小瀧健太さんと一般社団法人ノーコード推進協会(以下、NCPA)代表理事の中山五輪男さん、NCPA副代表理事の森戸裕一さん、NCPA副代表理事の安藤昭太さんが登壇しました。

主催者を代表して小瀧さんが「これまでノーコードは、初心者でもつくれるという打ち出しがされてきました。しかし、昨今、目覚ましい進化を遂げている生成AIとノーコードを組み合わせることで、高度なこともできるようになっています。今回は、ノーコードの本質的価値と可能性について皆さんと深く考えることができれば」とイベントへの期待を述べました。

続いて、中山さんからは「国内におけるノーコードとAIのトレンド」、森戸さんからは「地域DX推進におけるノーコードの役割」、安藤さんからは「ノーコードサミット2024 in Franceの視察報告」をテーマに、ノーコードを取り巻く最新情報について報告がありました。

小瀧さんから、デジタル化が進む中で技術に詳しい人材が不足している現状に対し、ノーコードがどれくらいのインパクトをもたらすのかと問われた森戸さんは、「これまでITを専門にしてこなかった企業が、ノーコードの推進を通じて得た知見を新たな商材として形にし、他社にコンサルティングをしている事例がある」と紹介。経営としては非常に大きいインパクトがあるとしたうえで、「今後はITを専門にしていなかった会社がIT企業化する事例が増加していくのではないか」と指摘しました。

自動化・効率化にとどまらないAIエージェントへ

メイン会場では、博報堂DYホールディングス執行役員・Chief AI Officerであり、同グループの内部組織「Human-Centered AI Institute」代表の森正弥さんが登壇し、「生成AI・AIエージェントによる開発とマーケティングの革命」というテーマで、生成AIやAIエージェントの最新技術の紹介や現在の活用状況などについて触れました。

AIエージェントとは、AI技術を活用して、自律的に情報を処理し、意思決定を行うプログラムやシステムのこと。特定のタスクを実行するために設計され、ユーザーとの交流によって学習をするものを指します(※1)。

森さんは「2025年は特に、人間とAIのインタラクションにおける領域の進化が激しくなるのではないか」と予想。この領域の進化においては、ユーザーエンゲージメントの向上がキーワードになるとしました。

具体的な事例として、博報堂が開発した「バーチャル生活者」のサービスを紹介。博報堂では、1996年から毎年、生活者個人の意識や実態の調査を行っています。同社はこの調査結果に基づいたAIエージェントを構築し、数千のペルソナを生成できるサービス「バーチャル生活者」を開発しました。このサービスは、生成したペルソナにインタビューを行ったり、生成したペルソナ同士で会話をさせたりすることで、自社ビジネスの企画のブラッシュアップや生活者への理解促進を目的としています。

森さんは、「2025年はAIエージェント元年であると言われていますが、タスクを与えて自動化や効率化だけが進化するAIエージェントにとどまってしまっていいのでしょうか」と問題提起。「我々は、自動化や効率化を超えて、企業とブランド、生活者の相互理解を深めるためのAIエージェントをつくり出していきたい」と今後の展開について意気込みました。

(※1)出典:KDDI「AIエージェントとは」

https://biz.kddi.com/content/glossary/a/artificial-intelligence-agent/

内製化の機運が高まる中で、人材育成のサポートを

続いて、サイボウズ執行役員事業戦略室長兼マーケティング本部長兼グローバル事業本部長の栗山圭太さんが「ノーコードが実現する、従業員が主役のDX市民開発(※2)」と題し、ノーコードによるDXの実現に向けた取組みを紹介しました。

近年のノーコードの投資動向として、ITRの『国内IT投資動向調査報告書2025(三浦竜樹、水野慎也、入谷光浩)』を取り上げ、投資額の増加が期待される製品・サービスの3位に「ローコード/ノーコード開発」が位置していることについて触れました。

これについて、栗山さんは「これまで、ソフトウェアをつくる際には外注することが当たり前となっていましたが、現在では、各企業において内製化の動きが活発になっています。その理由としては、デジタル化や効率化したい分野が急増していることから、アウトソーシングでは追いつかず、結果として自分たちで進めないとデジタル化や効率化が間に合わないことが考えられます。その点で、素早く開発できるローコードおよびノーコードの需要が高まっているのでは」と述べました。

また、栗山さんは「ノーコードツールの購入促進につなげるためには、ツールそのものの使用方法だけではなく、ツールを扱う人材の育成を目的とした内容も併せて提案することが重要である」とも指摘。

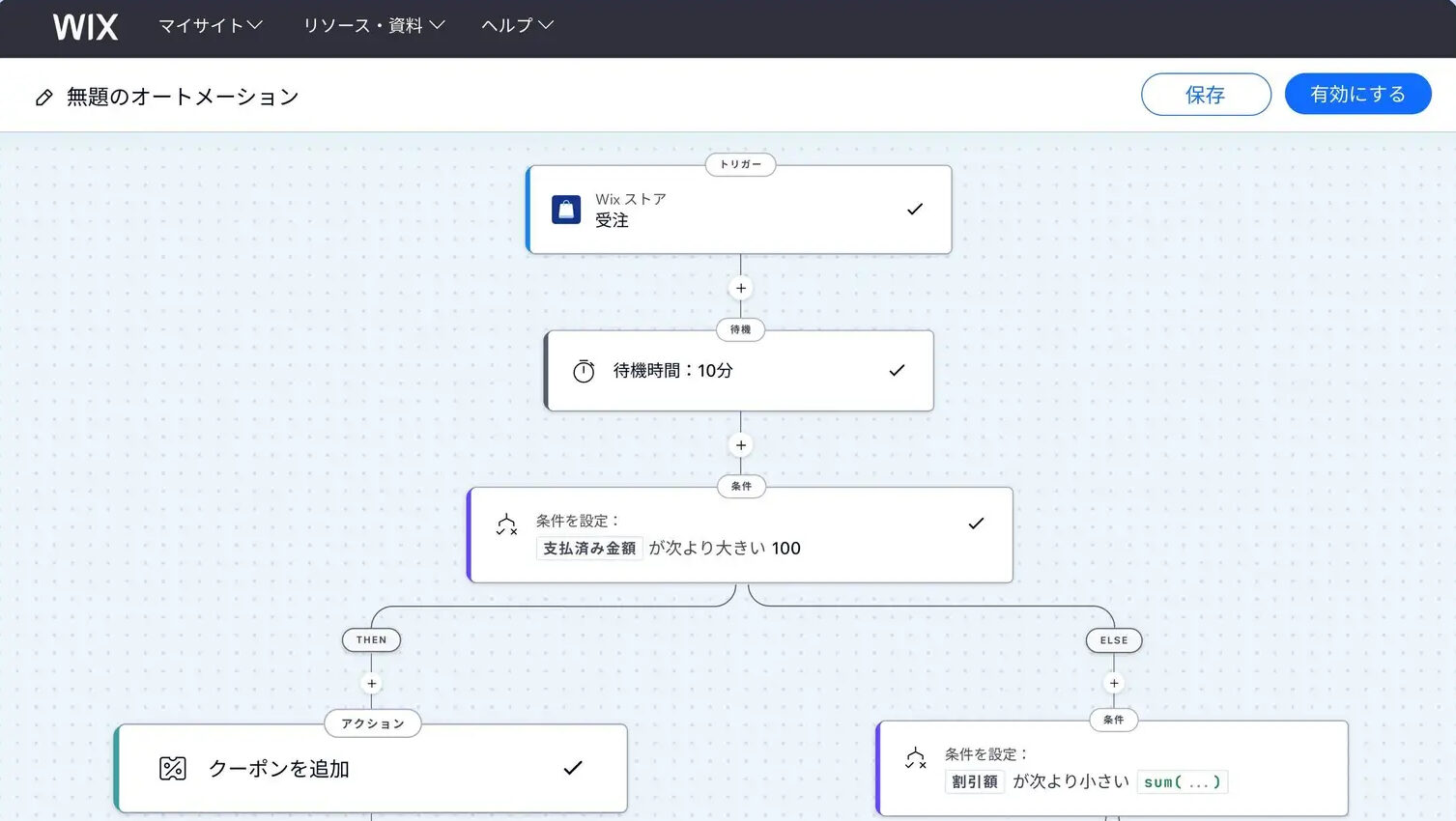

ノーコード・ローコードツール「kintone」を提供しているサイボウズでは、「DX人材育成ガイドライン―ノーコード活用の先進事例―」や「kintone人材育成ロードマップガイドライン」を公開しています。kintoneを扱うにあたってのスキルレベルを4段階に分けたり、kintone認定アソシエイトなどの認定資格を設けたりするなど、自社で内製化するためのサポートに力を入れているとのことです。

(※2)市民開発|非エンジニアが支援ツールを活用し、業務アプリケーションを開発すること。

出典:市民開発(Citizen Development)NRI SECURE

https://www.nri-secure.co.jp/glossary/citizen-development

市民開発普及に向けた「最初の一歩」とは?

「kintoneによる自治体DX ~神戸市の市民開発事例~」をテーマとして登壇したのは、神戸市企画調整局デジタル戦略部デジタル化専門官の宇都宮哲平さんと、トヨクモクラウドコネクト代表取締役社長の田里友彦さん。神戸市では、2018年に「kintone」を導入、2024年から全庁に展開しており、田里さんによるメーカー視点も交えながら活用事例を振り返りました。

宇都宮さんは、「kintone」を活用するメリットとして「かつてないDX人材育成ツールであること」と「軽く使えるデータベースであること」の2点を挙げました。

宇都宮さんは、非IT職員が「kintone」を使って、現場の課題に対し解決するためのアプリケーションを作成、検証するまでの一連の流れを2週間で2回という短期間で回し、成功体験を得た事例を紹介。こうした成功体験を重ねることで、DX人材として育成されていき、他の課題も効率化されていくと言います。

また、数十万から数百万件のデータを格納できる「kintone」のデータベースに、日々の業務データを集約、蓄積できることもポイントだとしています。

宇都宮さんによれば、神戸市が市民開発を普及させることができた背景として、成功事例の共有と意欲的な人材の活用が重要であったと説明。初期の「kintone」活用事例に対しては丁寧にサポートすることで成功体験を積んでもらい、勉強会を通じて知見を共有。勉強会に出席している意欲的な人材を次の成功事例の参画につなげていきました。

また、成功事例に対しては、キャッチーなタイトルをつけた庁内ブログ記事などを発信することで、「『kintone』って面白い」と思ってもらう工夫を施すことも重要だとしています。

初心者による業務アプリ作成体験のワークショップや企業ブースも

このほかにも、星野リゾートにおけるノーコード活用のこれまでや、現場における「kintone」とAI活用の取組みなど、さまざまな講演が行われました。

講演と並行して、サイボウズとインターパーク、アステリアの各社は、ノーコード初心者を対象としたワークショップを実施。参加者は、各社の講師に質問しながらアプリ作成の体験をしました。

また、企業ブースでは12社に上る企業が出展し、参加者は、各社のサービス案内や最新情報などを求めブースを訪れました。

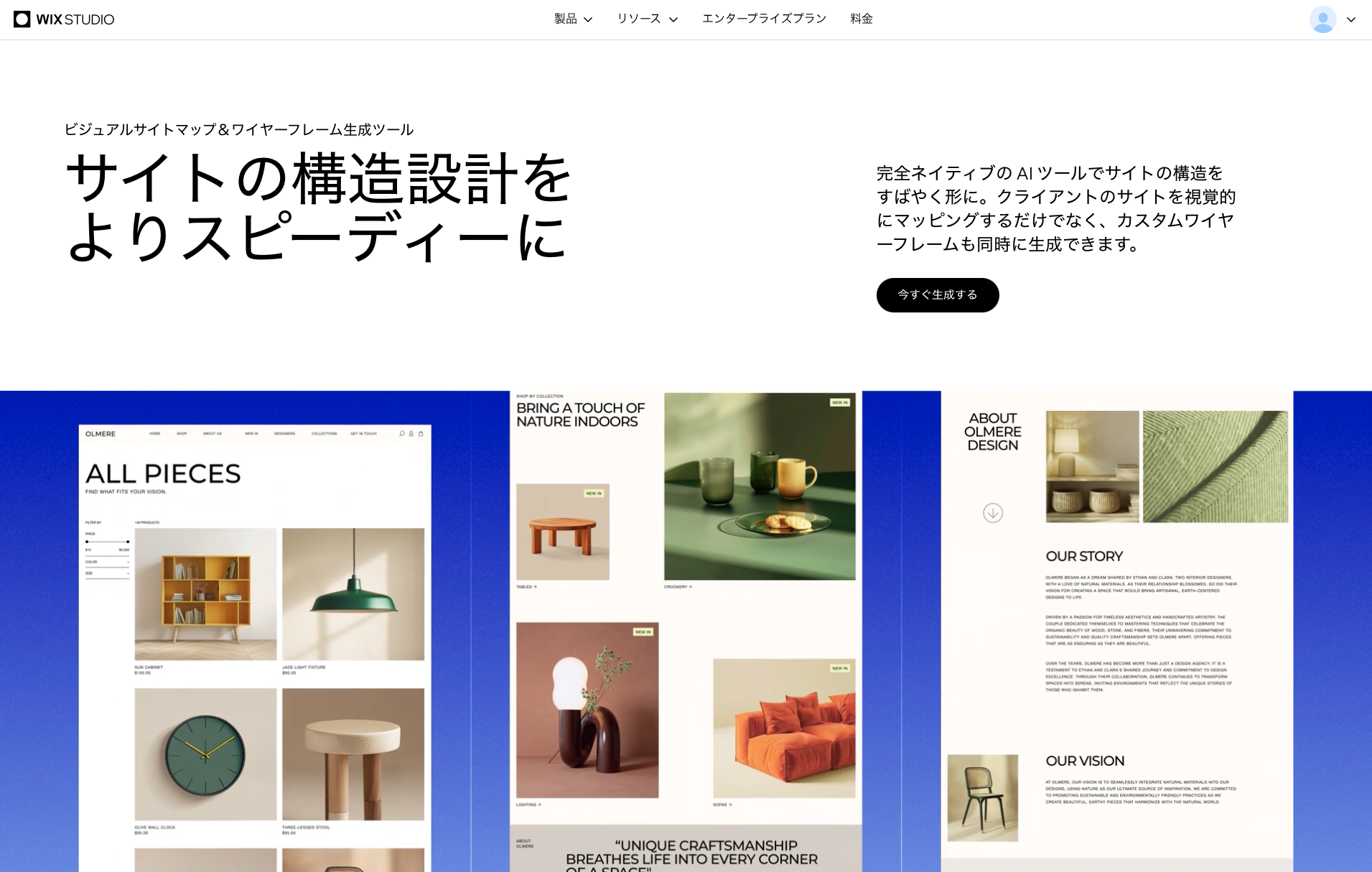

今回のシンポジウムを取材していると、ノーコードの普及とAI技術の進化という追い風を受け、組織のあり方すらも変化しはじめている印象を受けました。AIとの化学反応によって、ノーコードはどのような進化を遂げていくのか。今後の展開に目が離せません。

NCPAの活動などを含めた最新情報は、公式HPを確認してください。