自社のデジタルメディアを採点して見直そう(3)

CX(顧客体験)の実現度を数値で可視化

顧客体験を考えたとき、自社のデジタルメディアはどうあるべきか? そこで、デジタルメディア向けのNPS(Net Promoter Score)としてWLS(ウェブロイヤリティスコア)を開発したトライベック・ブランド戦略研究所の代表、後藤洋さんを訪ね、デジタルでのCX向上に関する話をうかがいました。

自社のデジタルメディアを採点して見直そう(1)はこちら

自社のデジタルメディアを採点して見直そう(2)はこちら

他社との比較から自社の状況を客観的に判断する

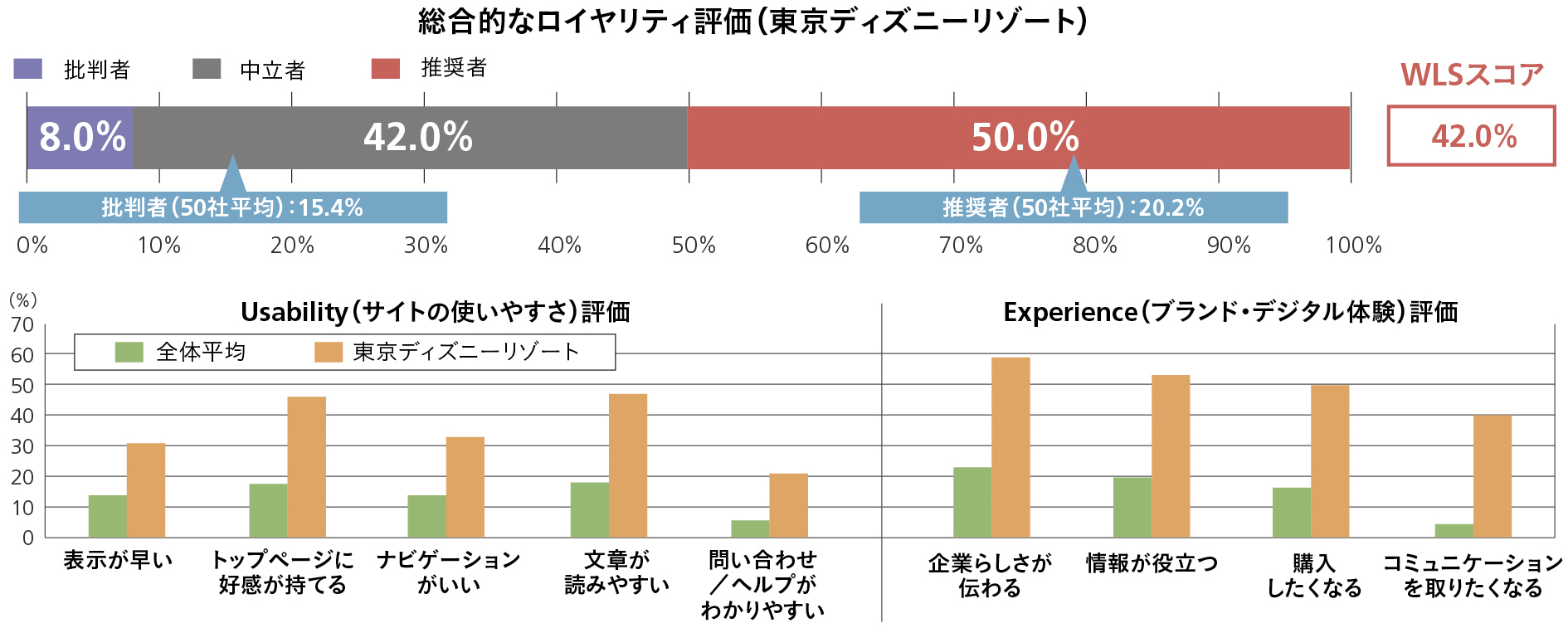

画像04は、2019年4月に調査した、さまざまな業界の代表的な企業50社を対象にして行われたWLSの結果です。参考までに、東京ディズニーリゾートが突出して高い数値を挙げています。推奨者の平均が2割のところ、半分の人が推奨者となっている点も注目でしょう。

50社平均で比べても、ユーザビリティ/ブランド・デジタル体験における各項目で大きな差が出ています。「ここまで差が生じるのはなぜ?」という観点で、一度東京ディズニーリゾートのデジタルメディアを体験してみてください。参考になることは多いでしょう。

もしくは自社サイトを自己採点した結果、特に低評価とした項目に着目して体験してみると、足りていない箇所が見えやすくなります。自社サイトだけでなく競合他社サイトにも共通して低評価だった項目があれば、業界特有の問題点として捉えて、他業界の評価を解決策のヒントとするのもいいでしょう。

もう少し踏み込んでいうと、自社サイトや競合他社サイトについて採点ができたら、一緒に動く社内のチーム内で時間をつくって採点してみると、チーム内の目線を揃えることもできます。採点を持ち寄り、評価が共通する項目もあれば、評価が分かれる項目もあって、人によって感じ方も考え方も違います。特に評価が割れる点は、今後の改善においてもボトルネックとなりやすい箇所、という仮説にもなります。その項目に絞って、チーム内で話し合いを深めておくのもいいでしょう。

自己採点やチームでの採点を通じて、評価が低かった項目がユーザビリティに寄っていれば、ユーザビリティに関する本格的な調査を、体験に関する項目が低評価だったらコミュニケーション設計に関する改善が優先課題、というアタリもつけていけます。自社だけでなくパートナー企業と話を進めていく場合にも、丸投げとならずに取り組みやすくなる点は、決して小さくない効果です。

画像04 調査結果を踏まえて自社サイトを省みる

デジタルの現場は可視化できるからこそ取り組みやすい

デジタルメディアは、リアルの現場と違って、ユーザーの行動データを取得しやすい環境があります。そこを十分に活かしながら、例えば自社のログデータに、先ほどの自己採点やチームでの採点結果を重ねながら見直していくと、今まで気づけなかった観点に気づける可能性は高まります。

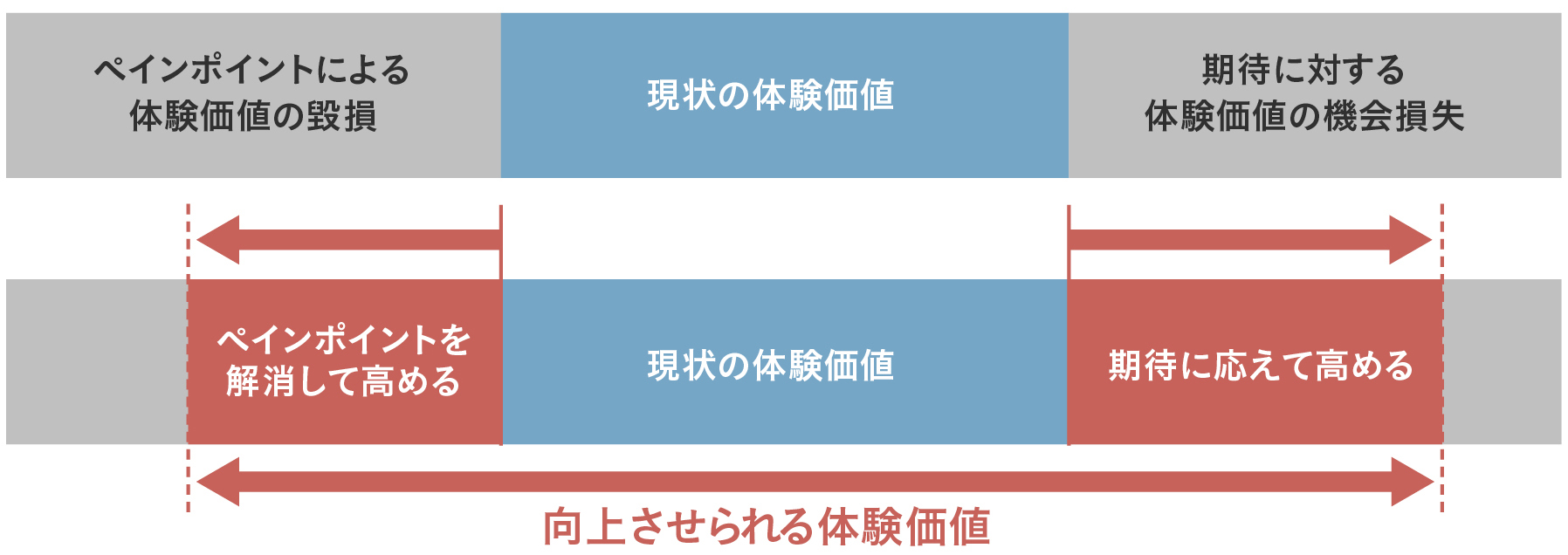

こうした取り組みの積み重ねが、自社内で完結しがちで固定化した見方を変えるきっかけになります。ユーザーからすると企業の都合は関係がありません。常に立ち返りたいのは、自社のデジタルメディアの状況が、シンプルにユーザーの立場で使いやすいか、伝わりやすいか、わかりやすいか、ということです。そして、自社が提供する「現状の体験価値」がどれほどの状態であるかを把握してみてください(画像05)。

WLSなど何かしらの取っかかりを通じて、現状を認識できると、現状におけるペインポイント(悩みの種)の中身や、求められる期待(ただし、現状はできていないこと)が具体的に見えてくるはずです。WLSでいえば、項目別の採点の割合が見られるだけでなく、自由回答欄を設けて定性評価も引き出せるようにしているので、生の声から得た気づきが次の一手に活かされるケースも多いです。自己採点をした際に、箇条書きや簡単なメモでいいので気づいたことや違和感について書き残しておけると、改善策のヒントにもなります。

次の一手の方向性が見えてくると、実行した結果としてペインポイントが解消されて、期待が反映された状態に自社の各種デジタルメディアを変えていけます。次の一手を行った後にも、再度WLSの自己採点やチーム内採点をやってみると、進化の幅を評価できるでしょう。定期的な競合他社サイトの確認を兼ねた場とするのもありです。こうして、損っていたかもしれない体験要素や、期待に応えられずに機会損失となっていたことに少しでも対応しながら、自社が提供する体験価値を底上げしていきましょう。

画像05 デジタル体験向上の鍵は、現状の体験価値の拡張

最初から読む:自社のデジタルメディアを採点して見直そう(1)

出典:Web Designing 2019年12月号(マイナビBOOKSに移動します)