「ギガ充」あっての動画マーケティング

自社サイトであれ、広告であれ、ユーザーが動画をストレスなく見られることは、動画マーケティングにとっての必要条件だ。リーチ(到達度)とフリクエンシー(接触頻度)、すなわち、より多くの人により多くの時間見てもらうことで、動画ビジネスは拡大する。そのボトルネックになっているのは契約通信量の問題である。

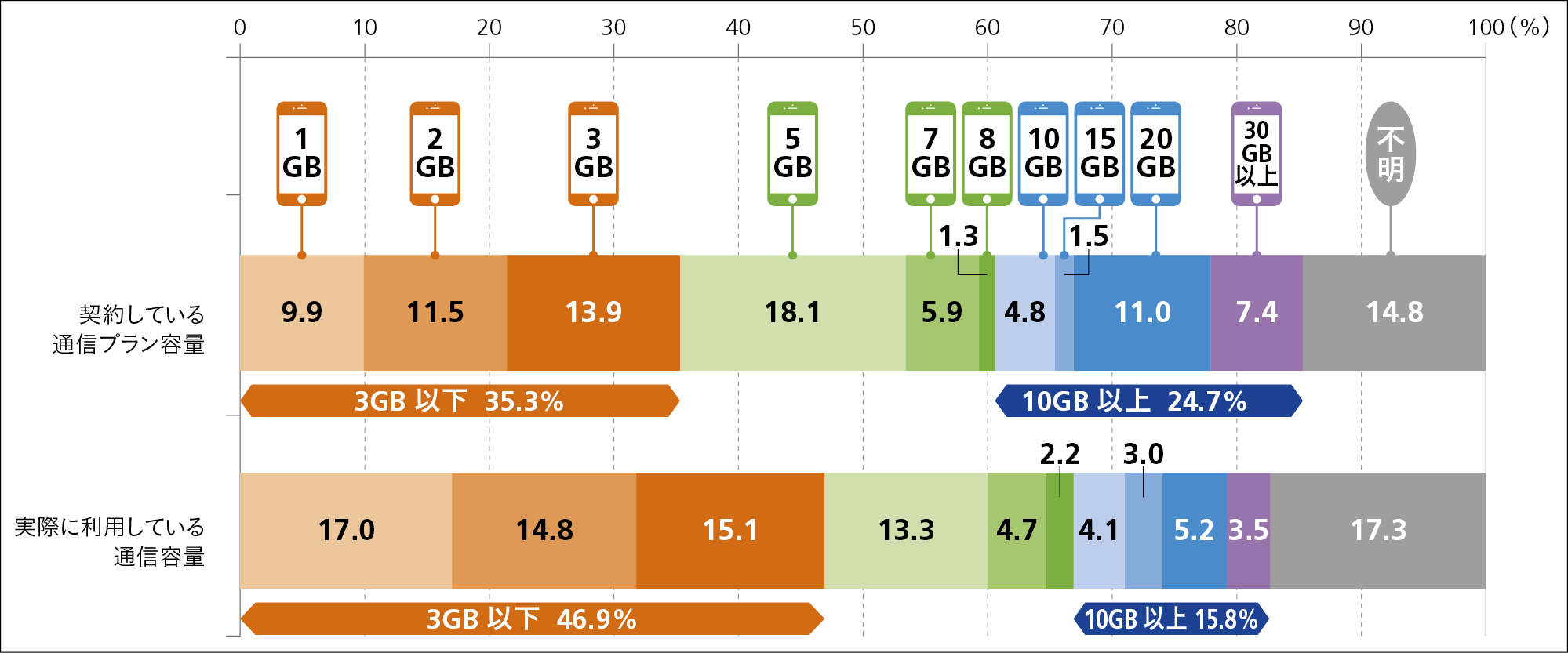

MMD研究所が2018年11月に実施したスマートフォンユーザー対象の調査によると、1カ月あたりの契約容量は3GB以下が35%を占め、実際の使用量は3GB以下が47%となっている。YouTubeなどの高画質(720p)動画は1GBで90分程度、中画質(480p)は3~4時間と言われている。月3GBの契約であれば、動画を見られるのは1日10分から30分程度にすぎない。これではいかにも物足りない。

また、「通信契約容量を節約している」にあてはまるとの回答も半数以上を占める。実際、動画はWi-Fi環境でしか見ないという若者は多い。利用量の上限を考えながら利用するのは、本来は不自然なことだ。例えば、テレビを見るのに月間の利用時間に上限があり、そこに達すると画質が低下すると考えてみてほしい。容量の節約のため止めておこう、といった心理になることは容易に想像できる。

今年の携帯電話キャリアの新プランは「ギガ」を巡る競争がいっそう激しくなっている。慢性的な「ギガ不足」に悩まされるソフトバンクのCM「ギガ国物語」も話題になった。「ギガ死」「ギガ充」という言葉が一般的になるほど、すべてのユーザーにとって最大の関心なのである。

新通信規格の5G(第5世代移動通信システム)が本格的に普及するまでは、キャリアにはより大容量、低料金のプランを提供できるよう頑張ってもらうしかない。そのための競争なら歓迎だ。

出典 : MMD研究所による調査(2018年12月20日にリリース)

- Text:萩原雅之

- トランスコスモス・アナリティクス取締役副社長、マクロミル総合研究所所長。1999年よりネットレイティングス(現ニールセン)代表取締役を約10年務める。著書に『次世代マーケティングリサーチ』(SBクリエイティブ刊)。http://www.trans-cosmos.co.jp/