動画の特色を理解してマーケティングで活用しよう

[動画の特色1]

動画を使ったマーケティングはなぜ失敗しやすいのか?

・いい動画ができたのに見てもらえない…

・予算をかけたのに売り上げにつながらない…

マーケのプロもハマる動画ならではの落とし穴

この1、2年でマーケティングに動画を活用する企業は一気に増えました。かける予算も以前に比べれば大きくなり、力を入れた動画も増えたように感じます。

しかしその一方で、動画をうまく使いこなしている企業はまだまだ少ないのが現状でしょう。

「予算をかけて動画をつくってみたが、拡散しないどころか再生回数も伸びない。いったいどうしてだろう…」

読者の中にも、実際に動画施策を手がけ、そんな風に感じている担当者の方もいらっしゃるかもしれません。しかし、ちょっと待ってください。このセリフには、マーケティングで動画を活用する際に陥りやすい「落とし穴」が、いくつも隠れていることにお気づきでしょうか。

例えば「動画をつくってみた」という言い回し。この言葉からは、目的やターゲットを絞り込まずに、ふわっとした取り組みをしてしまったことが推察されます。また、「拡散(バズ)」という言葉から、指標を定めぬままに取り組みを進めてしまったのではないかという印象を抱かせます。

たとえ動画を使おうが、それはWebマーケティングの一種。目的やターゲットにあわせたクリエイティブを作成し、その結果を計測して評価するという、マーケティングの基本は変わらないはずです。しかし、動画を使うとなぜかこうした基礎を置き去りにし、舞い上がったような施策を行ってしまう人が多いのです。これはいったい、なぜなのでしょうか。

拡散(バズ)という危険なキーワード

その理由のひとつは「拡散(バズ)」という言葉にあるように思います。

動画を活用したマーケティングが広まった当初、多くの人が注目したのは、「いかに再生回数が伸びたか」「動画がバズったか」という点でした。動画の価値は拡散にこそあり…。当時の感覚を心のどこかで引きずっている人がまだまだ多く、そのことがマーケティングにおける動画の価値を冷静に評価できなくしているのではないでしょうか。

また、「動画にすればなんとかなる」といった誤った意識を持っている人も少なからずいます。他の手法で失敗したケースでも、動画ならなんとかなる…。そう思う(思いたい)気持ちはわかるのですが、動画には大きな予算をかけることも多いことから、過度な期待が膨らんでしまっているのかもしれません。

そのほかにも、まだマーケティング領域で動画活用の歴史が浅いために、知見を積み重ねた企業や担当者が少ないことや社内の調整不足、意思決定の不調が原因となって失敗してしまうケースもあります。いずれも他の施策でも起こり得る失敗ですが、特に動画で頻発する失敗なのです。

動画ならではのミスをなくそう

そこで、マーケティングで動画を活用する場合、どんな点に注意すべきなのか、そしてどう進めていけば「動画の落とし穴」にハマることなくうまくいくのかを、順を追って考えていきましょう。

[動画の特色2]

あらためて確認!「動画」の強みはどこにある?

・なぜ動画を利用すべきかわからない…

・動画の強み、社内をどう説得すれば良い?

写真+テキストの数千倍の情報量

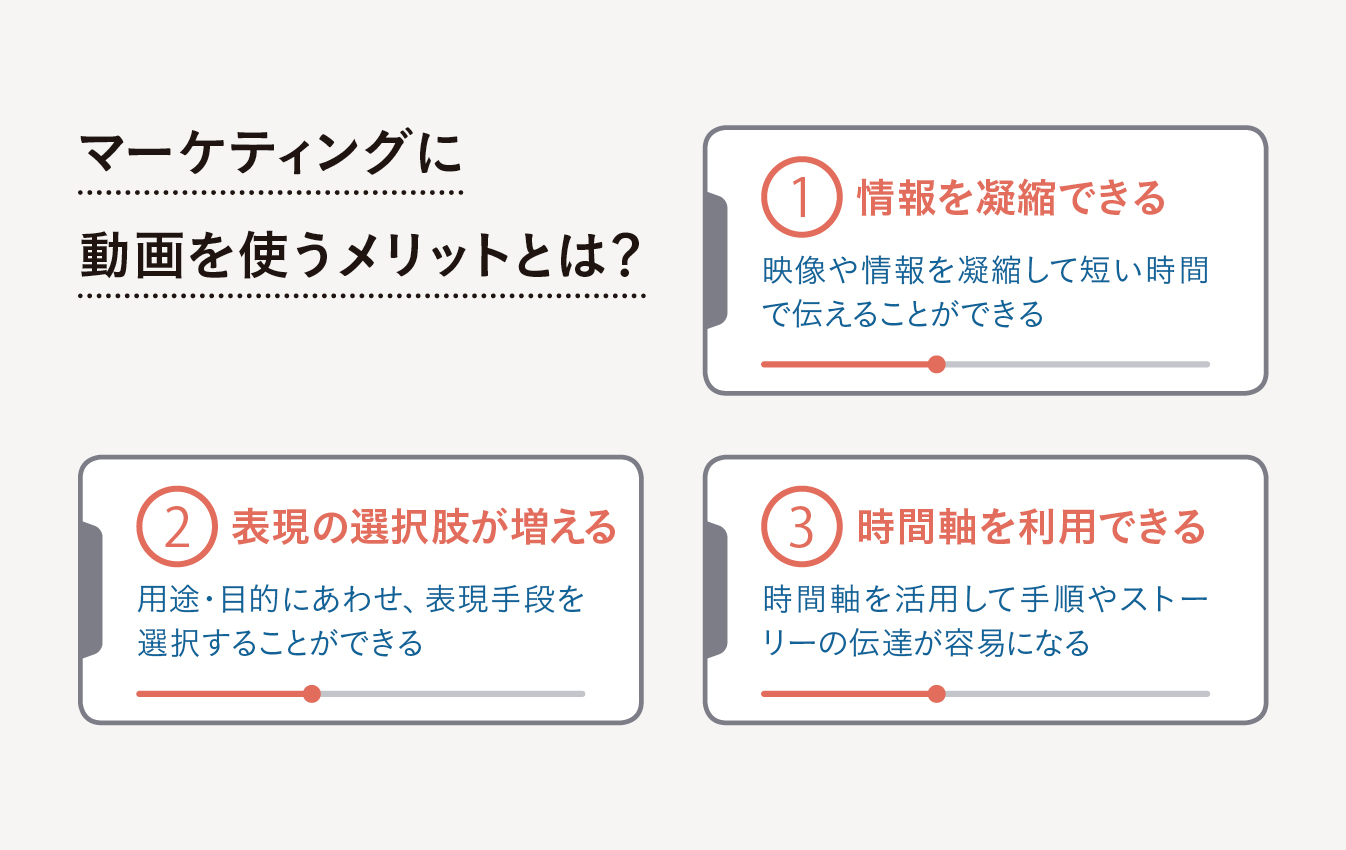

そもそも動画の強みとは何なのか、本題に入る前に、まずはその点を整理しておきましょう。まず1つ目のメリットは情報を凝縮できることです。1分の動画が伝える情報の量は、写真とテキストで構成されたWebサイトの1,000ページ以上になると言われています。今の時代、人々は多くの情報にさらされており、一つの情報に対して向けられる意識の隙間…いわゆる「可処分時間」は非常に少なくなっていますから、短い時間に多くの情報を伝えることのできる動画はまさに時代に適した表現手段なのです。

視聴者の興味や関心を捕まえて感情を動かす

2つ目のメリットは動画を使うと、表現の選択肢が増えるという点です。例えば商品の特徴を説明をする際にも、ストーリー仕立てにして背景の事情込みで伝えることもできますし、インタビューの手法を使ってユーザーの声をダイレクトに伝えることもできます。また、アニメーションを使うことで情報を端的に整理して伝えることもできるでしょう。伝えたい内容、ターゲットにあわせ、多彩な選択肢の中から最適な表現手段を選ぶことができるというわけです。

そして3つ目は時間軸を持っていることです。それによってスピード感を表現したり、その逆にゆったりとした雰囲気を表現したりと、写真やテキストでは伝えにくい情報を、ストレートに表現することができる。これもまた大きなメリットです。こうした強みが自社のサービスや商品をアピールする際に活用できるのか。まずはそうした点から考えてみるといいでしょう。