SNSの今と活用法

変わらぬ時代の潮流安定の“4大SNS”

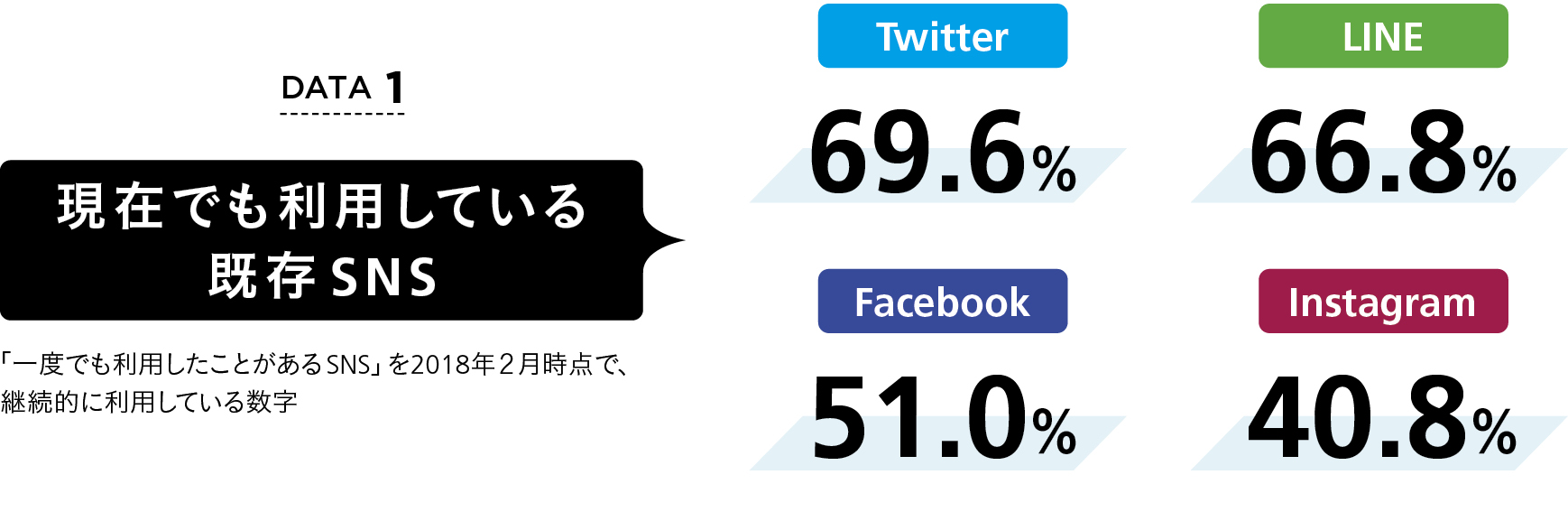

一度は利用したけれど、途中で離脱することも多いSNS。まずは、アライドアーキテクツ株式会社が作成した「SNS利用に関する意識調査」(2018年)から、4大SNSの継続率を見ていきましょう。Twitterを一度でも利用したことがある76.0%のうち、69.6%のユーザーは現在も継続利用しています。LINEについても、71.4%から66.8%と減少幅が少なく、共に継続率が高いと言えます。一度はユーザーが減ったように見えたFacebookも、数字を見ると決して少なくありませんし、Instagramも大方の予想通りの数字なのではないでしょうか。これら4つのSNSは安定的に利用され、ユーザーにとって“4大SNS”は、「トレンドのツール」から「何かの目的を果たすためのコミュニケーションツール」として認識が定着したと、アライドアーキテクツ株式会社のソーシャルメディアプランナーである藤田和重さんは言います。

「2014~2016年までは、『Facebookの創業について、映画化された』『芸能人の日常を、Instagramで見ることができる』など、流行に左右されていました。しかしその後、他のSNSが登場してもこれら4つの動きは大きく変わりません。ユーザーにとって、4大SNSに期待する役割が明確化されたのだと思います」

企業の側からすれば、ユーザーが多い4大SNSについては、自社の公式アカウントを持っているのは当たり前の時代。その上で、どのSNSで発信すべきかを考えられる力が、これからのWebマーケティングにはさらに求められるでしょう。

対極の性質を持つ「Facebook」と「Instagram」

実名でアカウントをつくり、属性情報などもわかる「Facebook」は、日本に登場した当初のフェーズではビジネス的なつながりづくりに重宝されました。その流れもあり、ビジネス重視派の人たちの利用率は圧倒的。業種や職種でセグメントもできるため、BtoB企業がSNS広告を活用してセミナー周知などを行う際に、一番効果的だと言えます。

また、近頃のユーザー傾向として、企業を調べるときに会社のホームページではなく、Facebookを参考にすると言います。

「Facebookの企業アカウントは、今やあって当たり前。ユーザーがそこで企業の情報を収集していると考えると、Facebookは『第二の公式サイト』のようなものです。企業がFacebookを運用する際には、FacebookはSNSの環境下におく“オウンドメディアの出張所”なのだというイメージを持ってつくることが大切です」

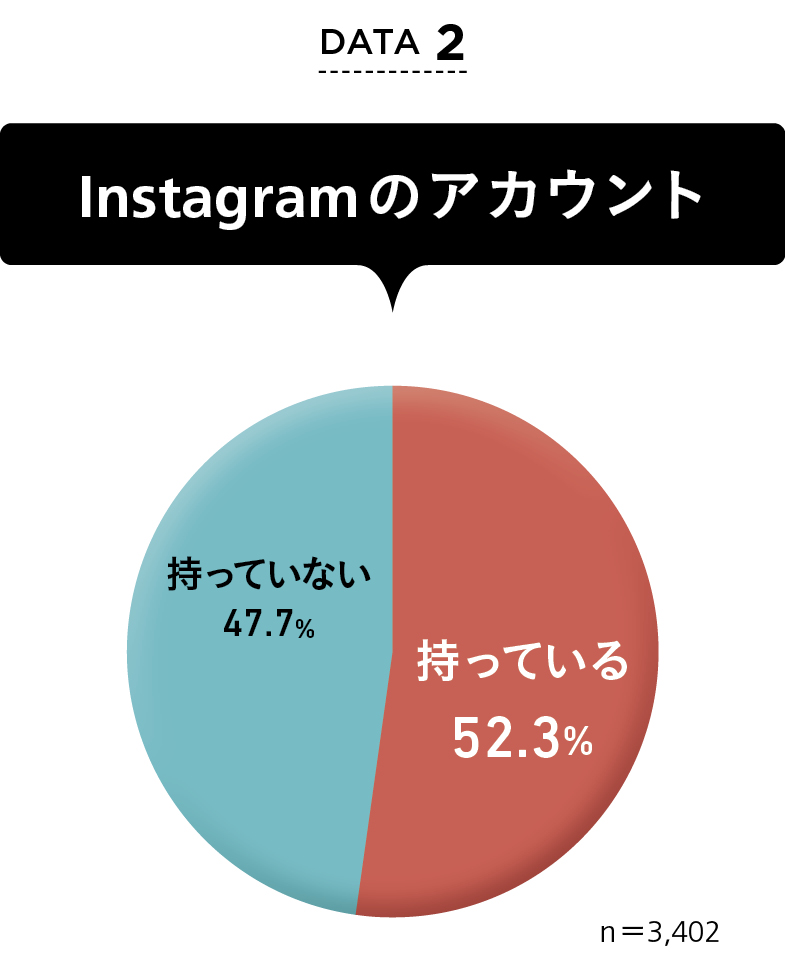

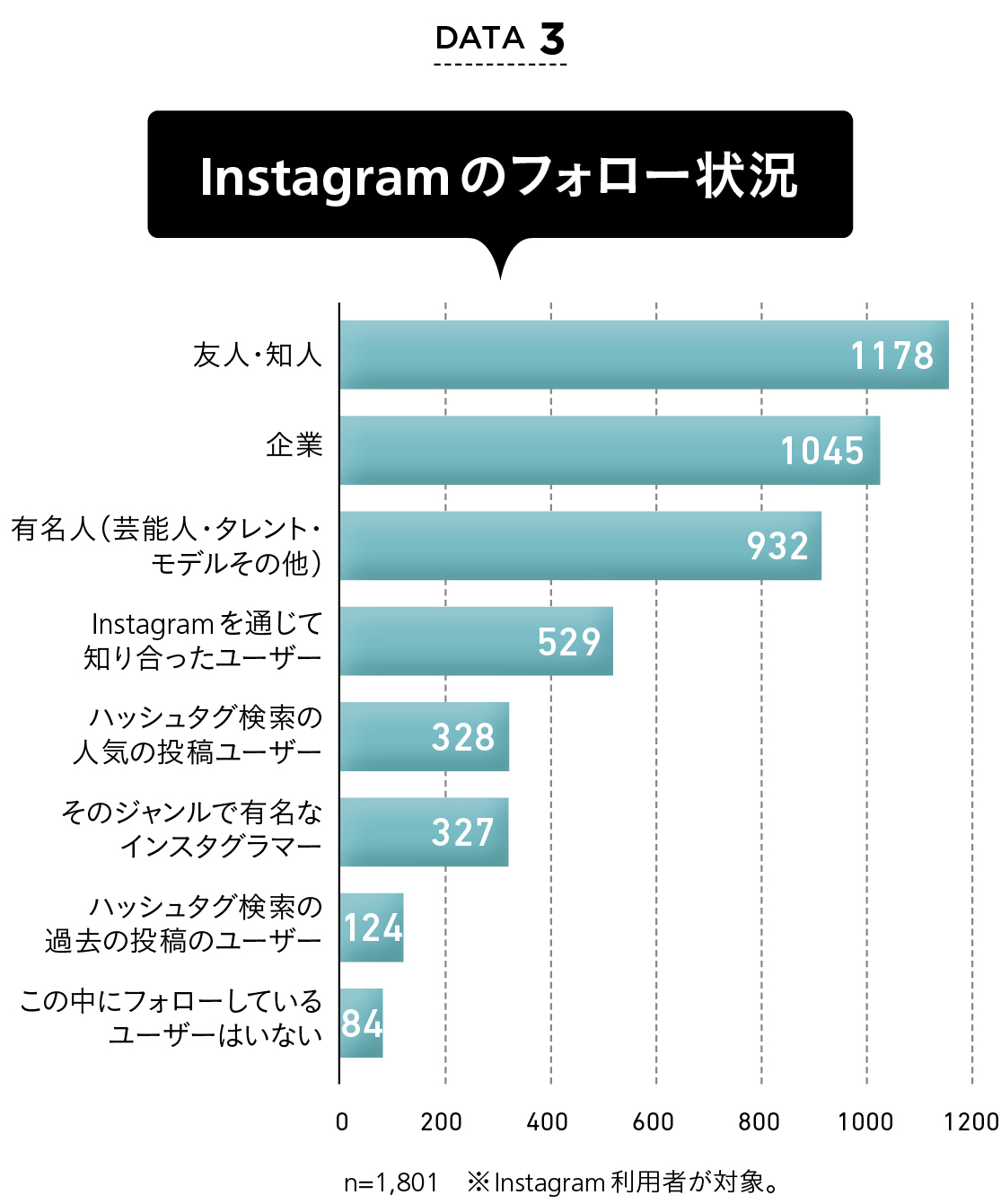

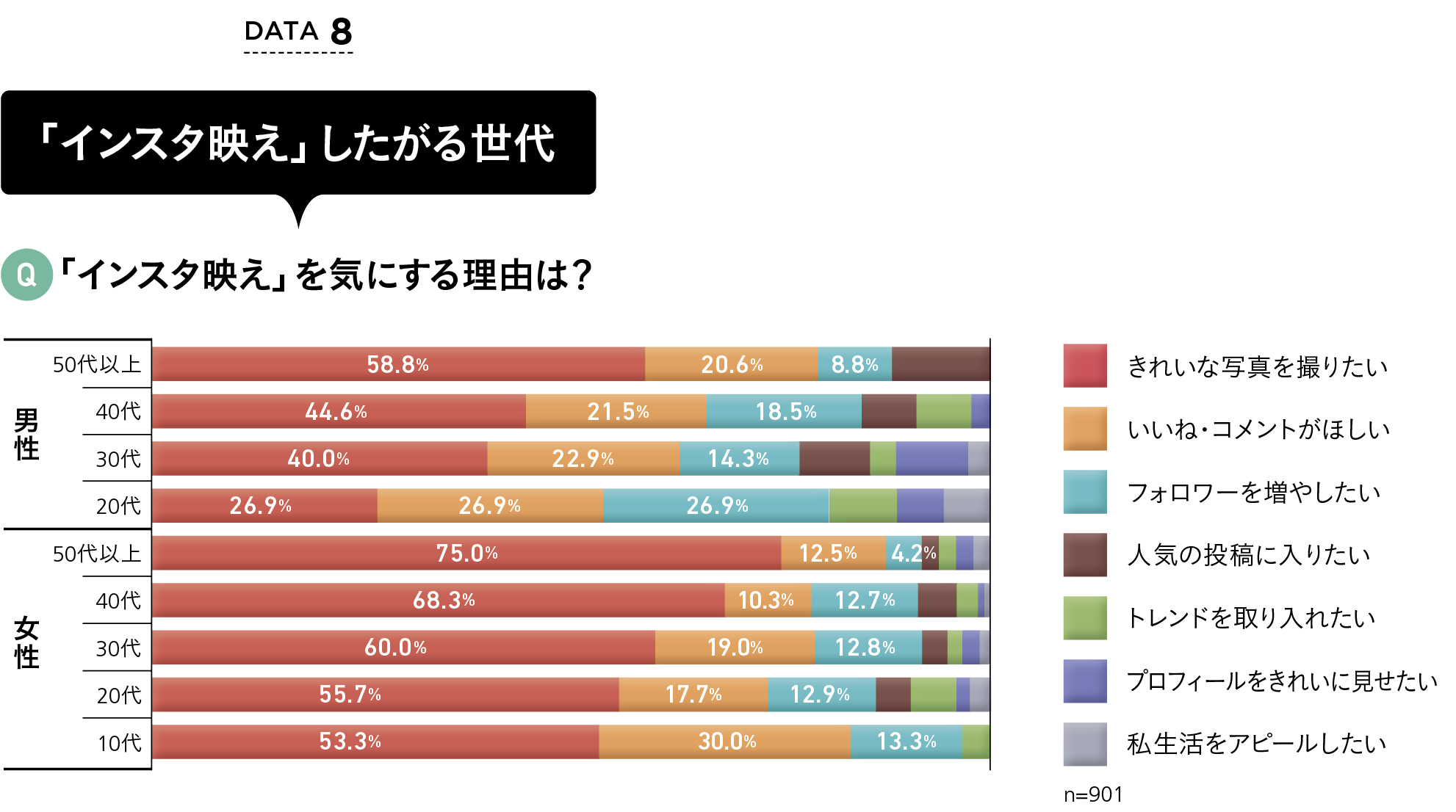

一方で、自分のリアルな体験が可視化されるInstagramは、Facebookとは対極をなしたSNSです。ユーザーは男性が45%ほどを占めますが、全体的に女性的な感性が優位なメディア。そのような特徴があるSNSなので、例えば社会情勢に不安感が漂うときには、女性は不安になってしまい、投稿する気持ちにならないかもしれません。「Instagramは、生活の中でほっと一息つける救いみたいなもの。社会不安の風が吹くときに、Instagramを通して企業発信をするのならば、社会貢献的なものや、『みんなで頑張ろう!』といったメッセージ性があるものが良いのではないでしょうか」と藤田さん。

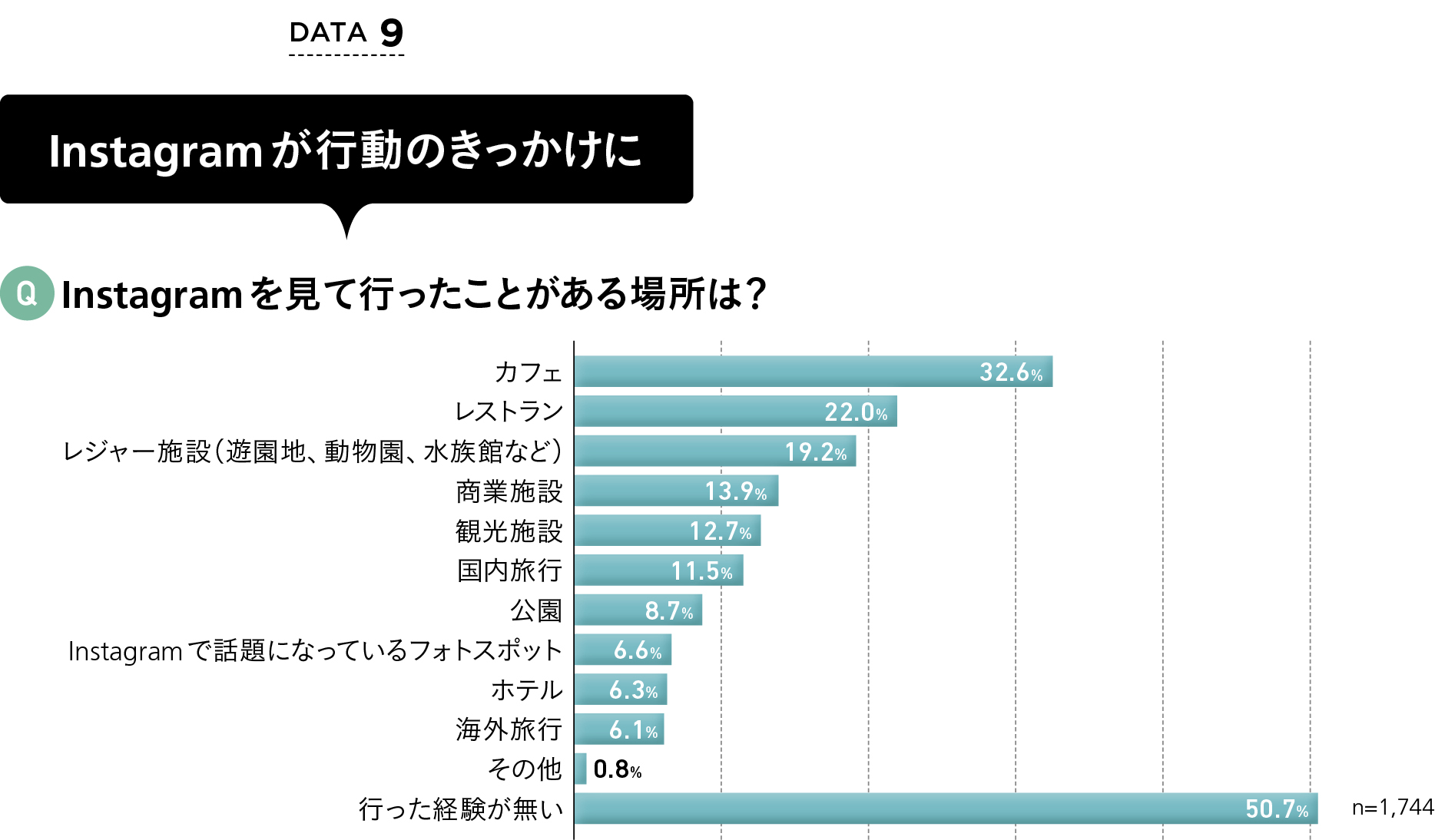

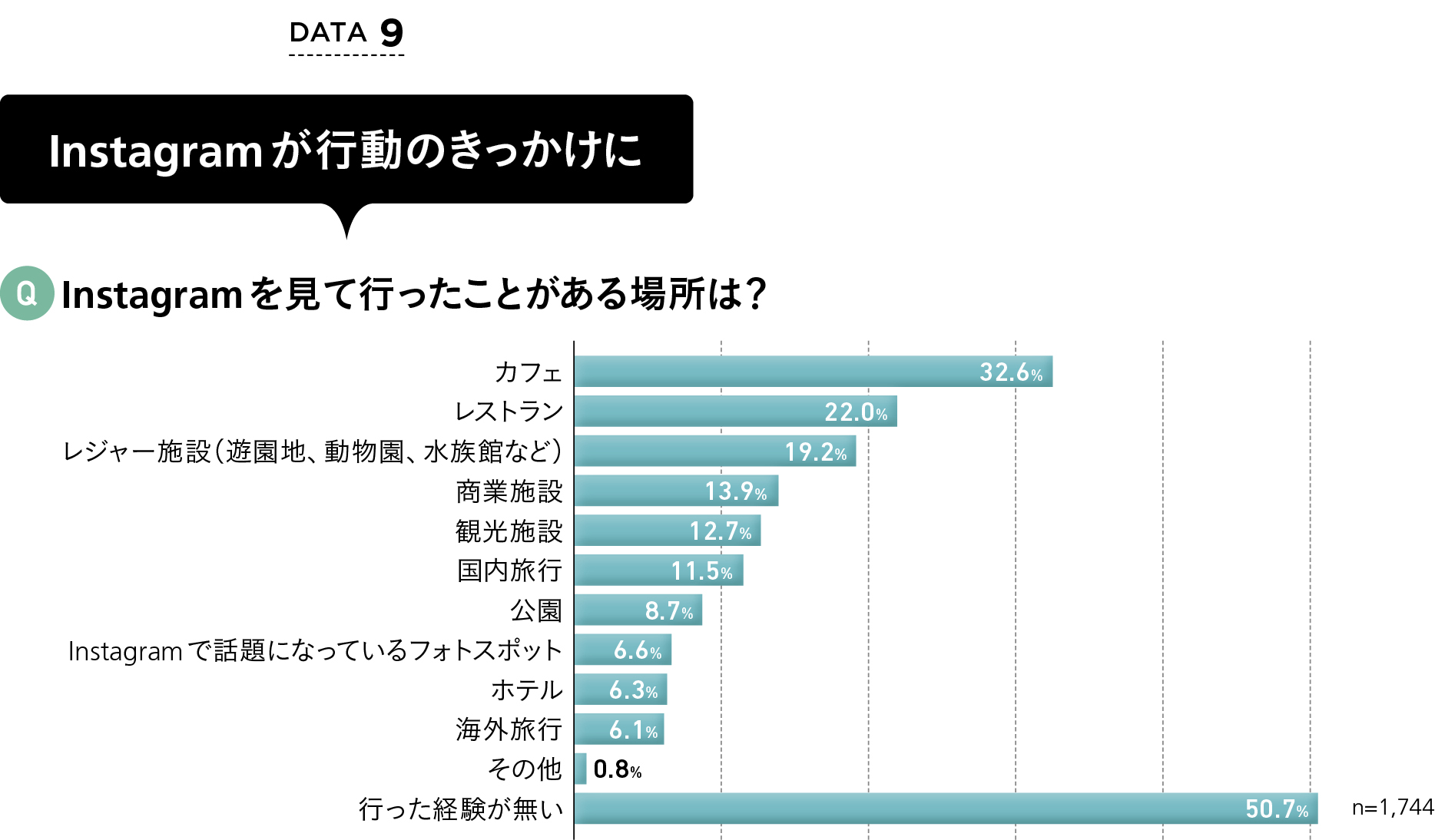

また、“リア充”のプラットフォームであるInstagramのユーザーは、自分で投稿し、承認欲求を満たされたいという傾向にあります。そのため、他のユーザーが投稿していて「これ良さそう」と影響を受け、自分も買って投稿したいと思いがち。だからこそInstagramの投稿情報をきっかけとした消費行動が発生しやすいと言えます。

「コンビニエンスストアで買える話題の新作スイーツやコスメなどの日用品は、他のユーザーの投稿を見て自分も購入し、投稿しやすい。そういう意味でも日用品は、影響が出やすいと言えます。また、“リア充の可視化”という意味では、自分のステータスを可視化する不動産や車なども、投稿したい商品群に入ります。検討期間が長い高額商品ですが、インスタ映えを意識したアカウント運用ができれば、効果が見られるでしょう」

再評価で復活を遂げた「Twitter」の使われ方

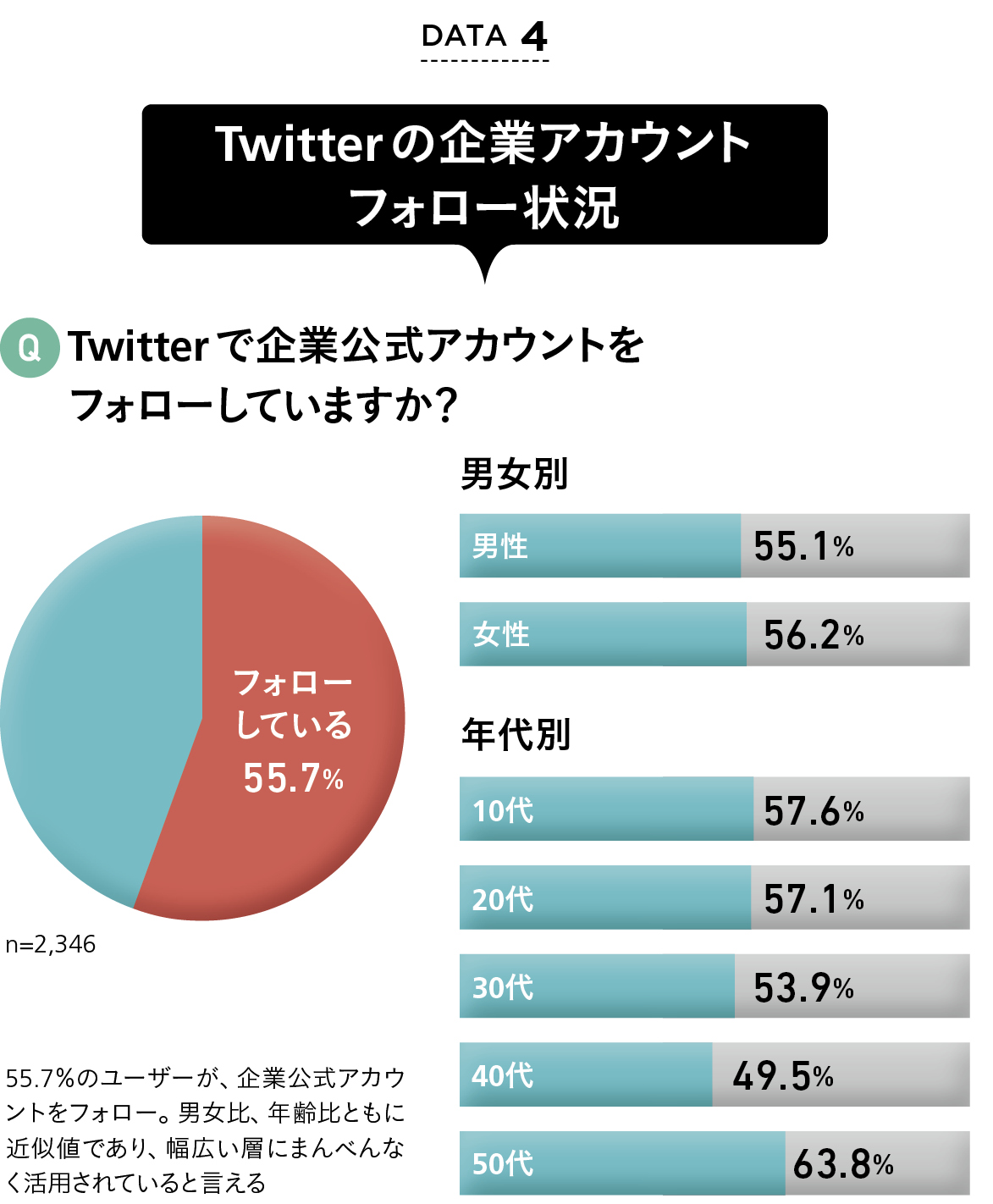

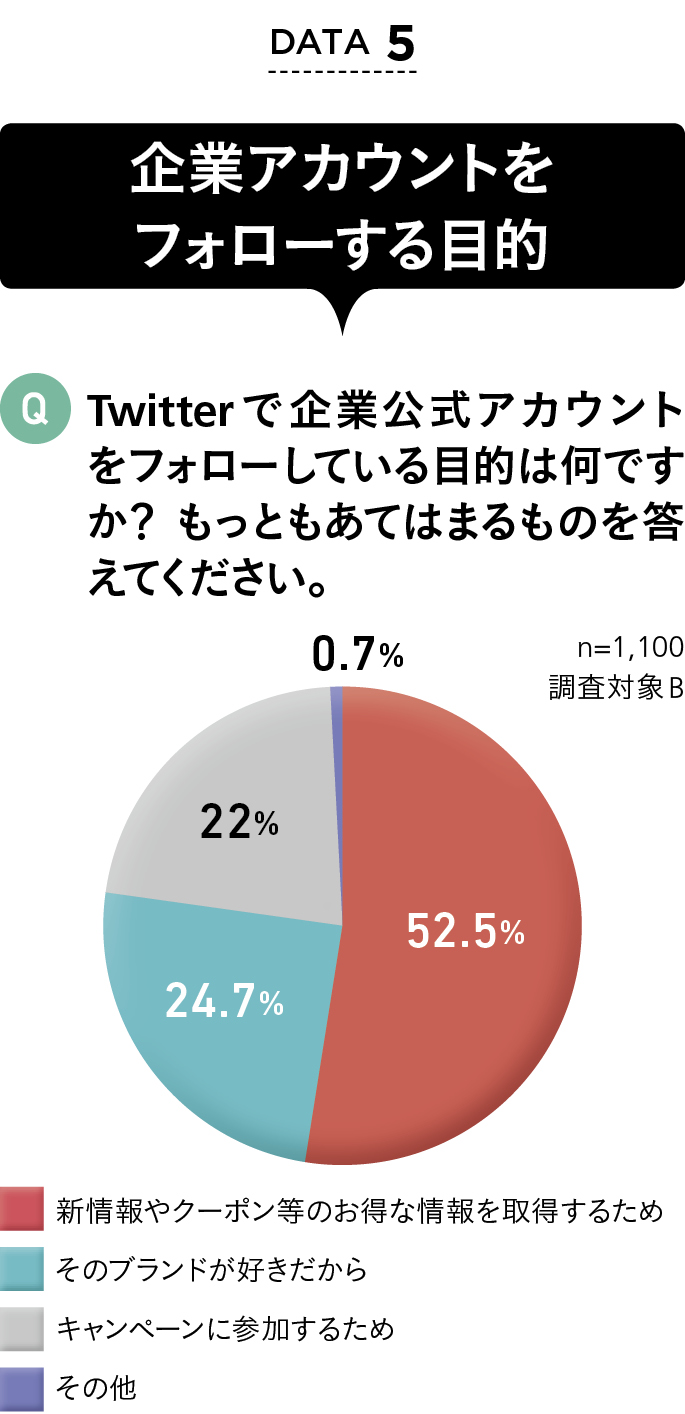

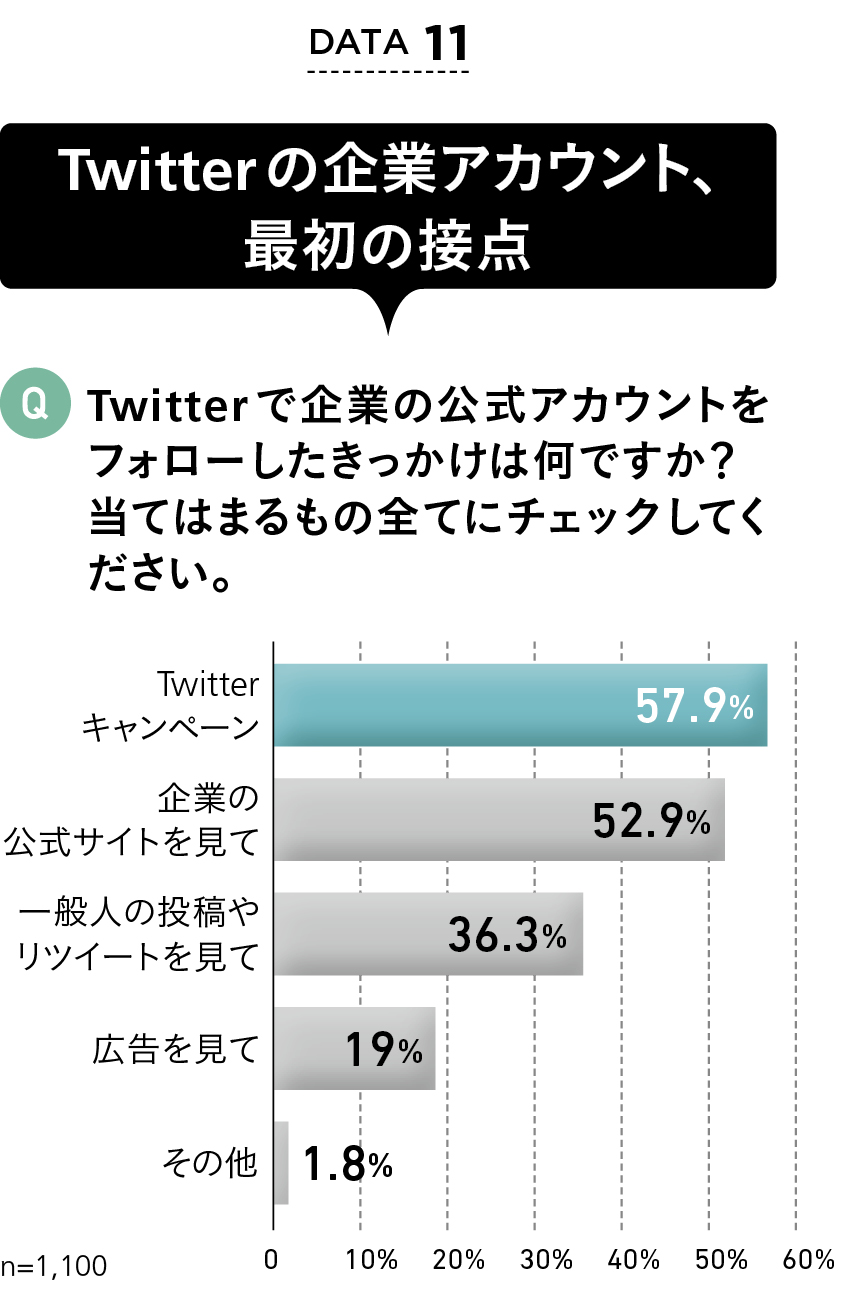

「一時はTwitterが勢いをひそめた時期がありました。しかし、2019年から企業やメディアのTwitter活用が増えています」という藤田さん。ユーザーの反応も敏感で、同社が2019年に行った「Twitterユーザー企業公式アカウント利用実態調査」によると、Twitterで企業公式アカウントをフォローしているユーザーは55.7%。年齢層、男女比ともに大きな偏りもありません。

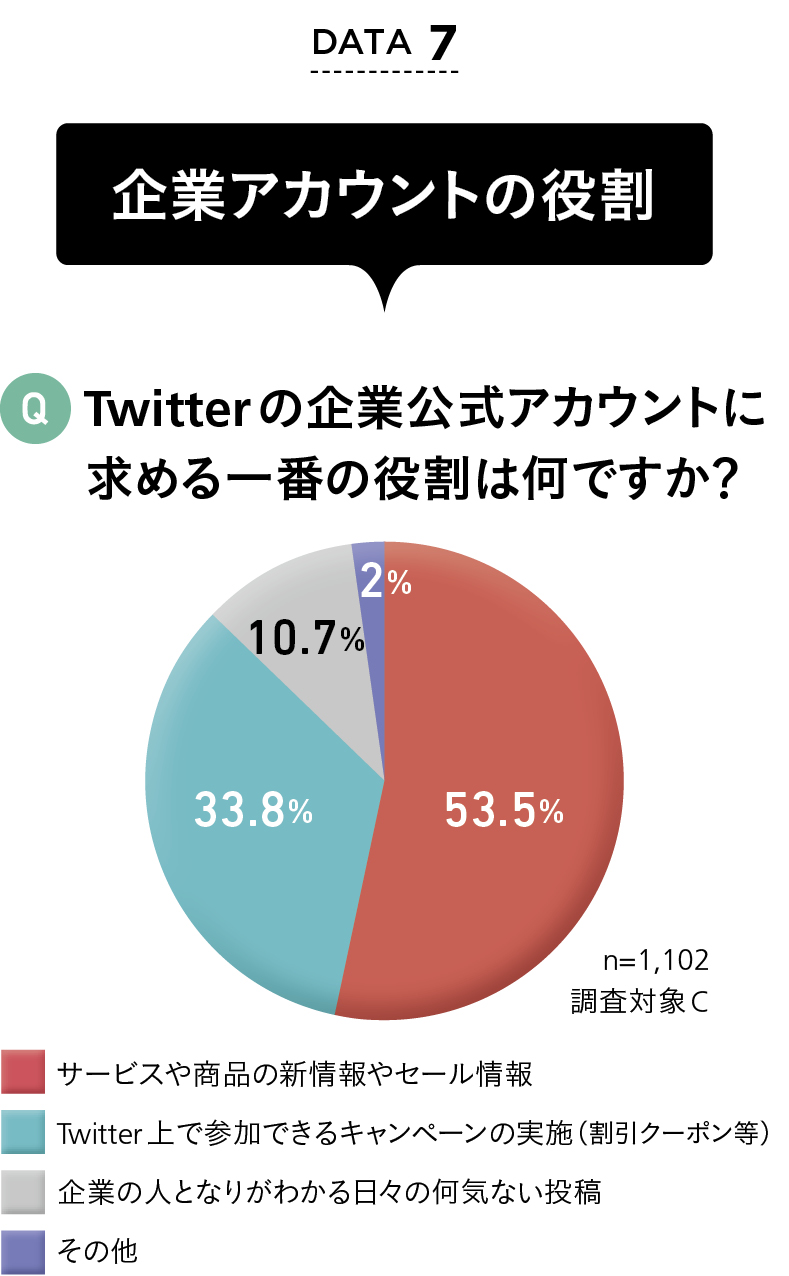

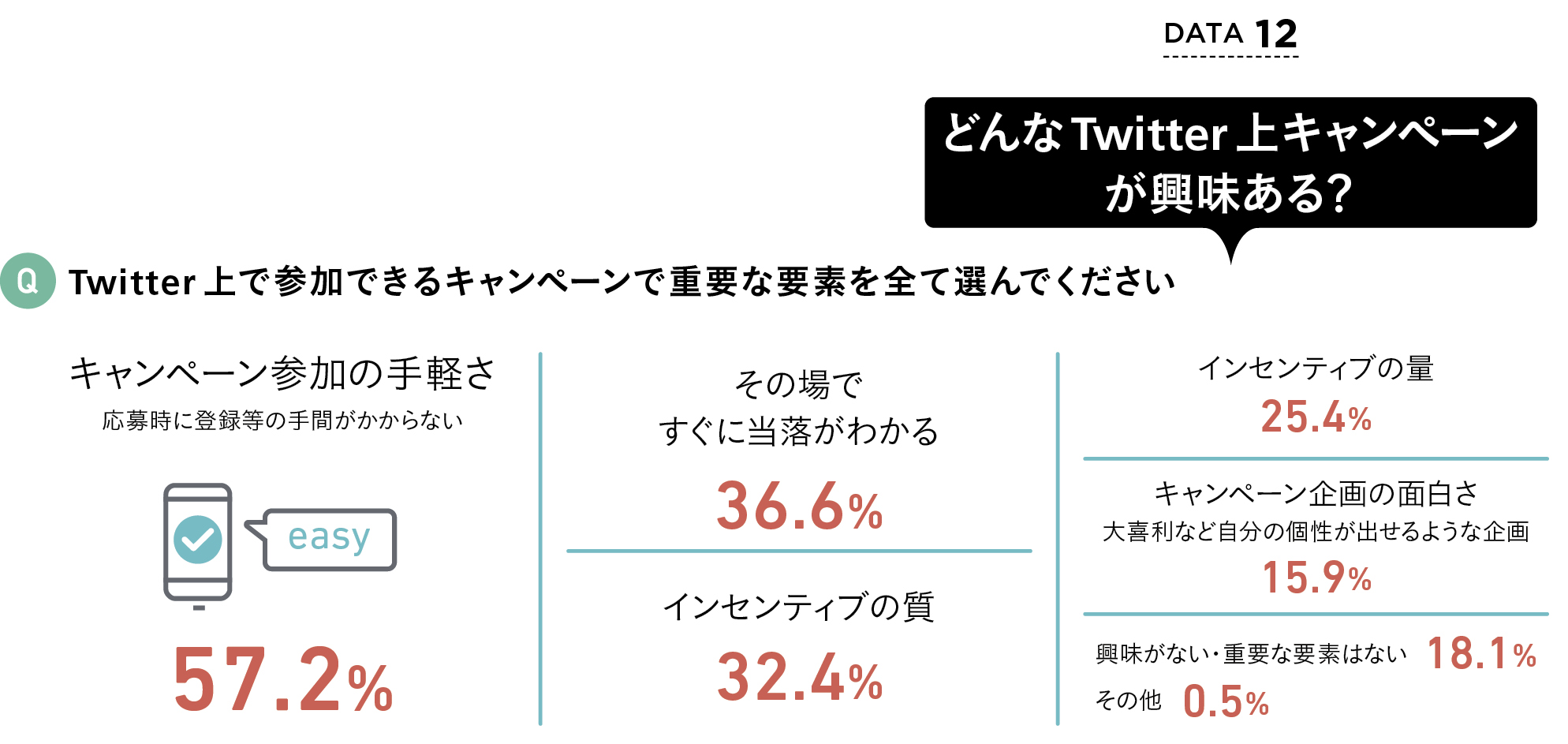

そんなユーザーがTwitterの企業公式アカウントに求める役割は、「サービスや商品の新情報やセール情報」(53.5%)、「Twitter上で参加できるキャンペーンの実施」(33.8%)が大半を占めます。一方で、「企業の人となりが分かる日々の何気ない投稿」が10.7%という結果に。企業によるTwitterアカウントの運用には、いわゆる「中の人」による好感度が高い運用が効果的であると言えそうです。

「企業で複数の人が担当して『中の人』をしていると、その個人の価値観が出てしまうことがあります。それがいいのかという問題もありますが、今は企業の透明性が求められる時代。企業としてのメッセージをみんなにわかって欲しいと思い、いろいろな人が、さまざまな工夫をして、あらゆるプラットフォームで語っているんですよと伝えることが、一番大事だと思います」

企業アカウント運営の基本はユーザーと関わり続ける接点探し

SNSは生活の中に入り込んでいるメディア。ユーザーがどういう気分でそこに向きあっているかによって、同じニュースやコンテンツでも受け取られ方が違います。だからといって一人ひとりに寄り添っていたら切りがない。最大公約数的に、ポイントを押さえた情報をユーザーに提供することが大事だという藤田さん。

「例えば、水を売りたいとき。何もしなければ、コンビニに行って、水の棚の前に行った瞬間しかユーザーはブランドと接する機会はありません。一方、SNSの企業アカウントをフォローしていて、午後に水を買うかもしれない“この人”に、朝から『のどが渇く前にお水は飲んだほうがいいですよ』と伝えることができれば、SNSからの情報を知らない状態よりも2時間早く買ってもらえるかもしれない。そうすると次に買うサイクルは2時間早まっていきます。つまり、ライフタイムバリュー(顧客生涯価値)が増え、長期にわたっての購入が期待できるかもしれません。関わり続けるきっかけを探すのが、企業がSNSを運用する基本なのです」

SNSでのPRは近年、いわゆる広告とは違った役割を担っています。自分たちのブランドが誰かと誰かのコミュニケーションのきっかけとなることこそが、SNSの役割になっているのです。一時期はSNSに広告を出すことを良しとしない風潮もありましたが、従来の広告ではない、SNSの広告だからこそできる効果を考えてみましょう。

※調査対象A:インターネット上で調査回答できる男女4,309名

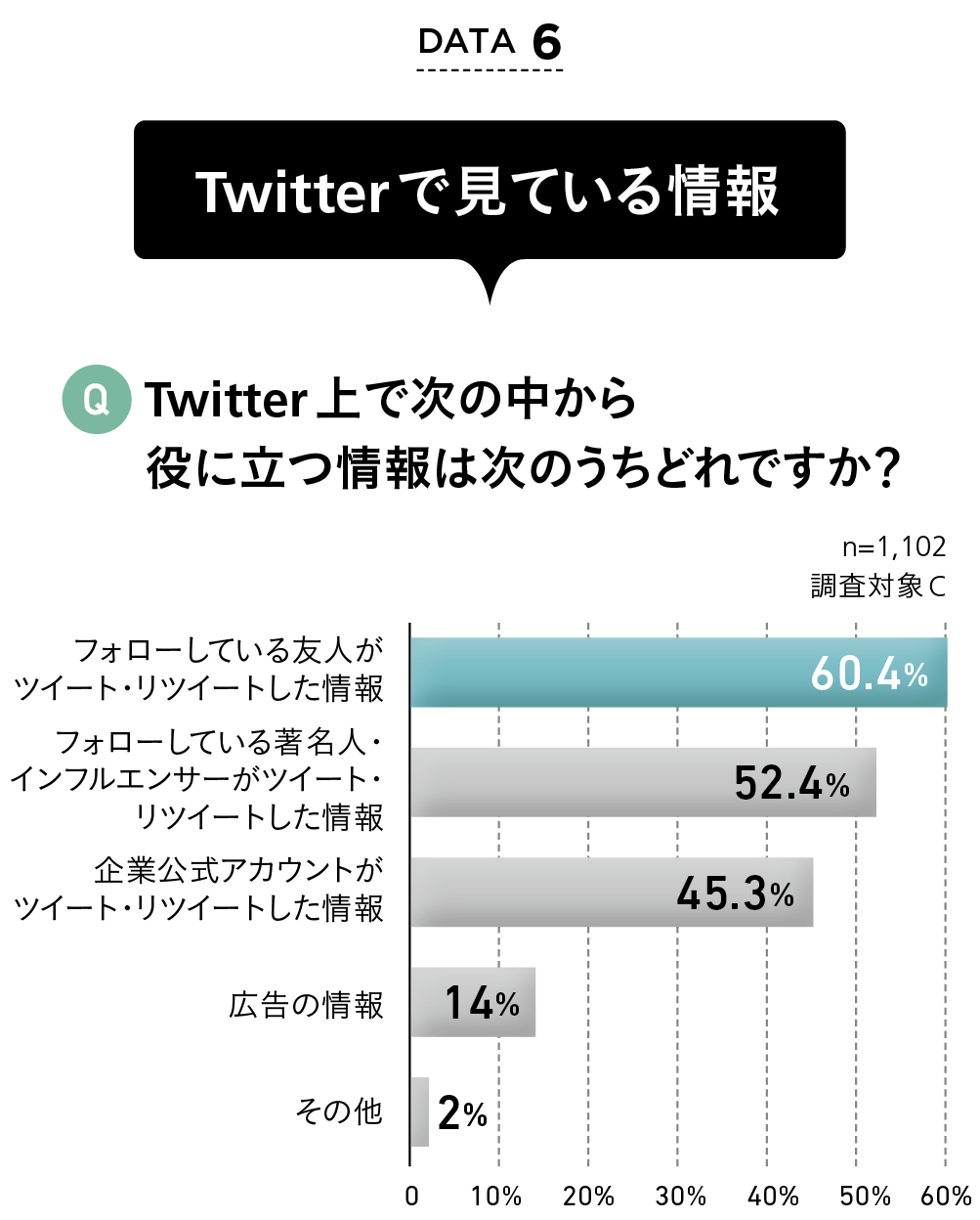

調査対象B:調査属性Aの内、「Twitterで企業公式アカウントをフォローしたことがある」と回答した人の中から無作為に抽出した1,100名

調査対象C:調査属性Aの内、「Twitterアカウントを持っている」と回答した人の中から無作為に抽出した1,102名

※調査対象A:インターネット上で調査回答できる男女4,309名

調査対象B:調査属性Aの内、「Twitterで企業公式アカウントをフォローしたことがある」と回答した人の中から無作為に抽出した1,100名

調査対象C:調査属性Aの内、「Twitterアカウントを持っている」と回答した人の中から無作為に抽出した1,102名

※調査対象A:インターネット上で調査回答できる男女4,309名

調査対象B:調査属性Aの内、「Twitterで企業公式アカウントをフォローしたことがある」と回答した人の中から無作為に抽出した1,100名

調査対象C:調査属性Aの内、「Twitterアカウントを持っている」と回答した人の中から無作為に抽出した1,102名

※調査対象A:インターネット上で調査回答できる男女4,309名

調査対象B:調査属性Aの内、「Twitterで企業公式アカウントをフォローしたことがある」と回答した人の中から無作為に抽出した1,100名

調査対象C:調査属性Aの内、「Twitterアカウントを持っている」と回答した人の中から無作為に抽出した1,102名

Instagram&Twitterのユーザー事情

ユーザーはInstagramやTwitterに、どんなことを求めているのでしょうか? ユーザー行動をさらに知るために、アライドアーキテクツ株式会社ソーシャルメディアプランナーの藤田和重さんに注目のデータを解説していただきました。

- 教えてくれたのは…藤田 和重

- アライドアーキテクツ株式会社 ソーシャルメディアプロデューサー https://www.aainc.co.jp/