ユーザーリサーチの心得

1.リサーチ前に課題を見極めよう

例えば、自分たちの会社で扱っている商品分野に対して、人々がそのカテゴリの商品をどれくらいの頻度で買うのか、どんな基準で商品を選ぶのか、どのようなメディアに触れて新商品を知るのかなど、ユーザーの消費・購買動向を知りたくなることがあると思います。しかし、特定分野のリサーチ結果が運良く手に入ることは稀。欲しいデータは、自社でリサーチする必要が出てきます。ここでは、何らかのリサーチをしたいと考えている皆さんに向けて、まずはどのようにリサーチをすれば良いのかといった情報や、上手なリサーチを行うコツをご紹介していきます。

「リサーチを行う上で最初に考えておくべきは、自分たちの抱えている課題を整理することです」

そう教えてくれたのは、株式会社ネオマーケティングの杉山太一さんと加藤賢大さん。同社は、消費者一人ひとりの分析から導く価値創造を重視し、インターネットリサーチをはじめ、グループインタビューや訪問調査などさまざまなソリューションを提供しているマーケティング支援会社です。

課題というのは、例えば、既存商品の売り上げが伸び悩んでいるので改善したい、広告や販促物の表現を練り直したい、新しい市場を開拓したいなど、リサーチの背景といえるものです。課題をハッキリさせることで、その課題を解決するために有効なリサーチ手法や設問が見えてくるといいます。

「リサーチをせずにビジネスの施策を行っても、それは勘に頼ったものになりがちです。リサーチをせずにビジネスを考えることは、いわば『地図を持たずに海に出ていくようなもの』といえるのではないでしょうか」

あるアパレルのショップで売り上げが減った原因をリサーチしたところ、そもそも狙ったターゲットが最初から来店していなかったことが判明した…というケースもあったそうです。そのケースでは、リサーチ結果を元に広告チャネルの見直しやメッセージの練り直しなどを一から行なったそうですが、思い込みでビジネス施策を行うことのリスクを示す、1つの好例だといえるのではないでしょうか。

2.調査の方法を考えよう

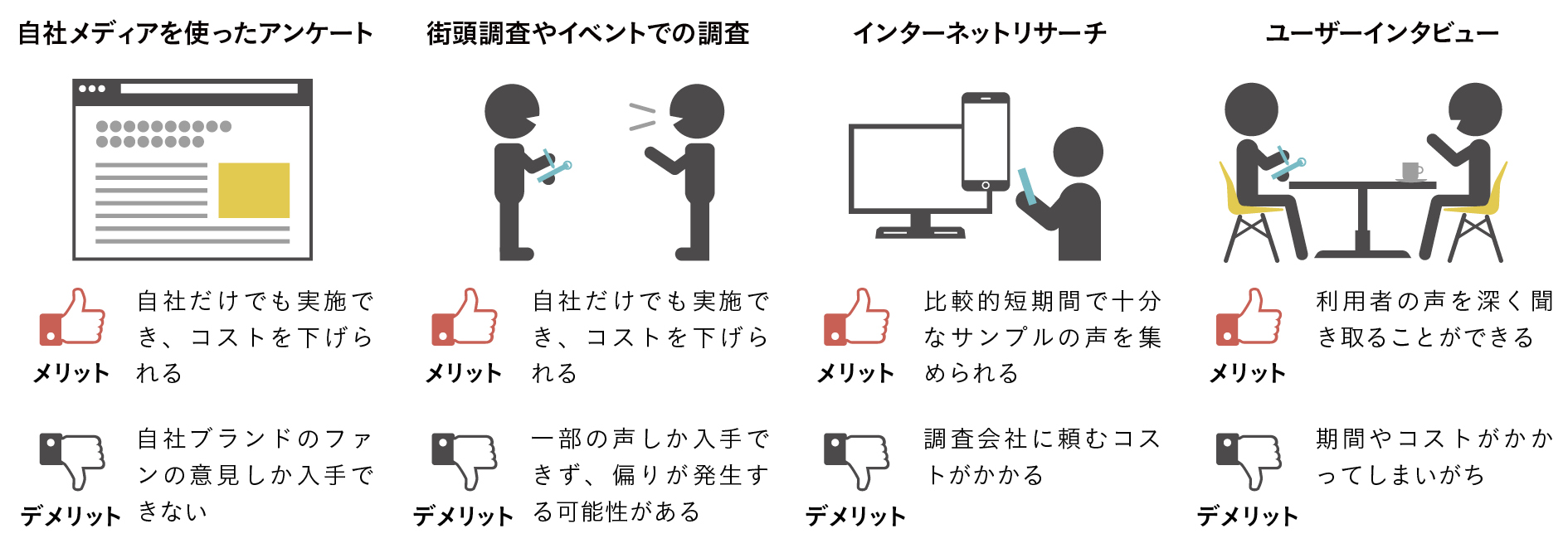

リサーチを行う上で考えられる手法は、いくつかあります。自社でSNSやWebメディアを持っている場合は、そこからアンケートに誘導するのも一つの方法ですし、自分たちで街頭アンケートを行ったり、イベント会場などで対面アンケートを行うといった方法も考えられます。また、調査会社に依頼する場合でも、インターネットを利用したネットリサーチや、ターゲットを特定の会場に集めて回答してもらう会場調査、郵送による調査、少人数でのグループインタビューなど、いろいろな方法があります。

それぞれにメリットとデメリットがありますが、まず考えるべきは、自社の力だけで調査するか、調査会社を利用するかではないでしょうか。確かに、自社メディアを活用して自分たちで設問を用意すれば、調査コストを抑えられるメリットがあります。しかしその場合は、まず十分な回答数が集まるかどうかが課題になるでしょう。

また、自社メディアでアンケートに答えてくれる人というのは、商品やブランドに対して好意を抱いている人が大半であり、ブランドの悪い点などの意見を抽出するのが難しいという側面があります。加えて、そのブランドから離れてしまった人の声を聞けないというのもデメリットです。

一方、調査会社の調査であれば、こうした自社メディアの限界もクリアできます。自社ブランドのファンだけでなく、競合ブランドのファンの声も聞けるのは大きなメリットになるでしょう。

なお、リサーチの手法には大きく分けて「定量調査」と「定性調査」という2つの手法があります。定量調査とは、インターネットリサーチなどで回答結果を「量」として捉える調査のこと。スピーディに実施できる点やユーザー動向を「量」として分析できるのがメリットですが、用意した設問以外のことは聞けないのがデメリットです。

一方の定性調査は、インタビュー調査などを通じてユーザーの意見を深掘りできる調査手法です。例えば既存商品の売れ行き改善が目的の場合、なぜ伸び悩んでいるのかは定量調査ではなかなか見えてきません。定量調査と定性調査の両方を組み合わせて調査することで、より改善に役立つ調査結果が得られるようになります。

リサーチの種類はいくつかあり、それぞれにメリットとデメリットが存在します。特徴を把握して使い分けましょう。

3.調査ターゲットを見極めよう

次に「誰に調査するか」、つまり調査ターゲットをどう設定するかを考える必要があります。

もし既存商品の改善が課題であれば、調査ターゲットはその商品の本来のターゲット属性とイコールにするのが基本です。一方、新しい商品の開発などの場合はターゲットが定まっていない場合も多いため、ある程度広いターゲットに対してリサーチを行い、そこからターゲット像を見極める必要が出てくるでしょう。

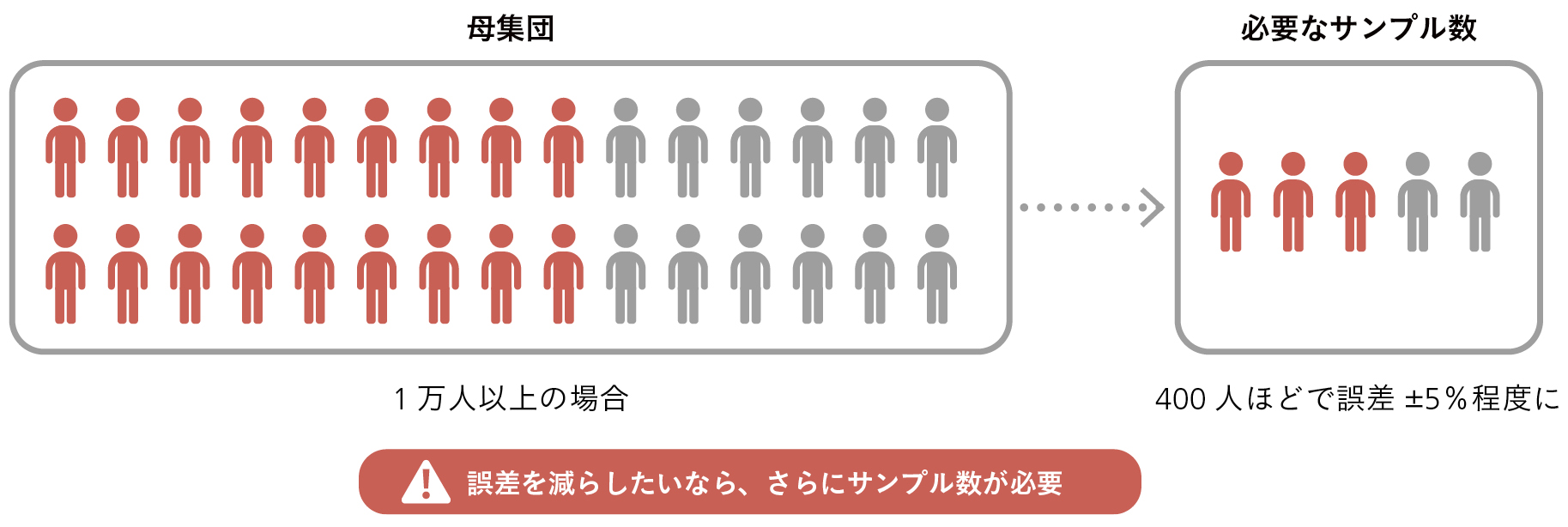

次に、どれくらいのサンプル数を集めるかも考えておく必要があります。

「統計学上、調査対象の母集団(例えば20歳以上の男性など)が1万人を超えるような場合では、サンプル数は400あれば十分だといわれています」(加藤さん)

そう考えると、闇雲にたくさんのサンプル数を目指す必要はないように感じますが、年代別や男女別、地域別などに分けて分析を行いたい場合だと話は別です。それぞれの属性ごとに一定数のサンプルが必要になるため、結果として多くのサンプル数を集めなくてはならない可能性があります。

また、求める精度によっても、必要なサンプル数が変わってきます。リサーチ結果を販売戦略や生産戦略に活かす場合、リサーチ結果と実際の消費動向が5%~10%違っていると大きな打撃につながってしまいます。精度の高いリサーチ結果を望むのであれば、2000~3000程度のサンプルが必要になる可能性があるそうです。

インターネットリサーチでは、設問数とサンプル数のバランスで調査費用が変わってきます。したがって、課題を解決するために必要なサンプル数を集めようとすると、予想外に予算が膨らんでしまう可能性も出てきます。そんなときは、先に自分たちの予算を伝えて相談するのも一つの手です。ネオマーケティングでは、予算に応じて効果的な提案をしてくれるそうですので、まずは気軽に相談してみるのがいいでしょう。

「母集団が1万人以上ならサンプル数は400人程度でほぼ十分」という考え方は、標本理論の公式に基づいたものです

4.肝心の設問はどうする?

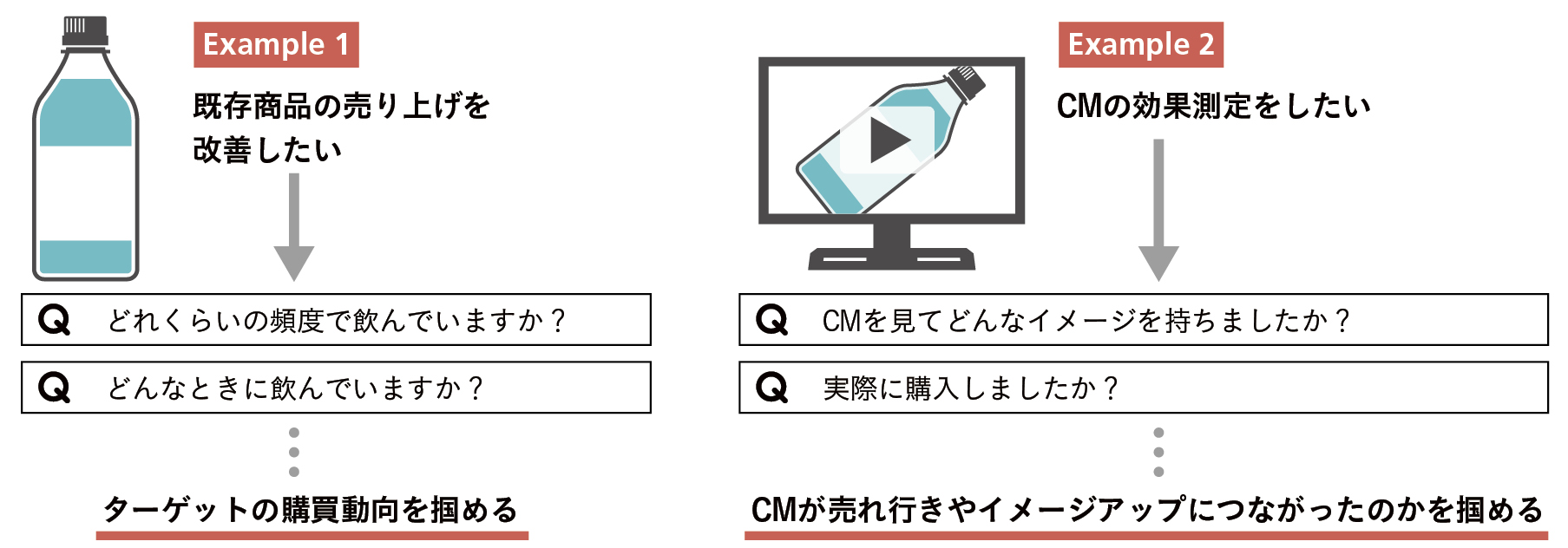

インターネットリサーチを行う上でキモとなるのが質問の設定です。単に知りたいことが聞ければ十分では? と思うかもしれませんが、ネオマーケティングによれば「設問は、自社の抱える課題から逆算してつくっていく」のが王道なのだそうです。

例えば、既存商品の伸び悩みを解消したいという課題の場合、まず今の顧客のことを知るのが第一。商品をいつ、どこで、どんな理由で選んで買うのか、といった質問で、ターゲットの購買動向を探ることが効果的。

あるいは、広告の効果測定をしたいのであれば、「このCMを見ましたか?」という質問をした上で、見た時にどんなイメージを抱いたか、あるいは見た後で商品を購入したかどうかなどを尋ねるのがいいと例を挙げてくれました。

なお、前ページでも触れましたが、インターネットリサーチは設問数によって費用が変わってきます。設問数を有効に使うためには、「はい」か「いいえ」で答えられる二択の設問ばかりが並ぶのはもったいないことです。例えば、『〇〇を買っていますか?』という設問でわかるのは、その商品の購入率だけですが、『どの商品を買っていますか』という選択式の設問なら、競合を含めた購入率もわかります。

もっとも、最近はこうした二択の設問を用意する企業は少なくなってきたといいます。昔に比べると企業のマーケティング担当者の知識が増え、どんな設問が効果的なのかを把握できているところが増えてきたようです。これから新しくリサーチに挑戦する企業の人はぜひ覚えておきましょう。

なお、ネオマーケティングでインターネットリサーチを行う場合、設問数は20~30問程度が多いそうです。「せっかくリサーチするなら、もっといろいろなことを聞きたい」と思うかもしれませんが、設問数が多いと費用面だけでなく途中離脱も増えてしまうとのこと。設問の内容も設問数も慎重に考える必要がありそうです。

なお、インターネットリサーチを行なっている会社によっては、設問作成のアドバイスに応じてくれる会社もあります。今後の施策に役立つ結果を手に入れるには、自社内だけで考えるのではなく、プロのアドバイスを上手に活かすのが肝心です。

「自分たちの課題を解決する材料となるデータ」を集められるような設問を考えていくのがベターです

5.調査結果を施策に活かそう

リサーチを行ったら、その結果を分析して施策に活かしていきましょう。

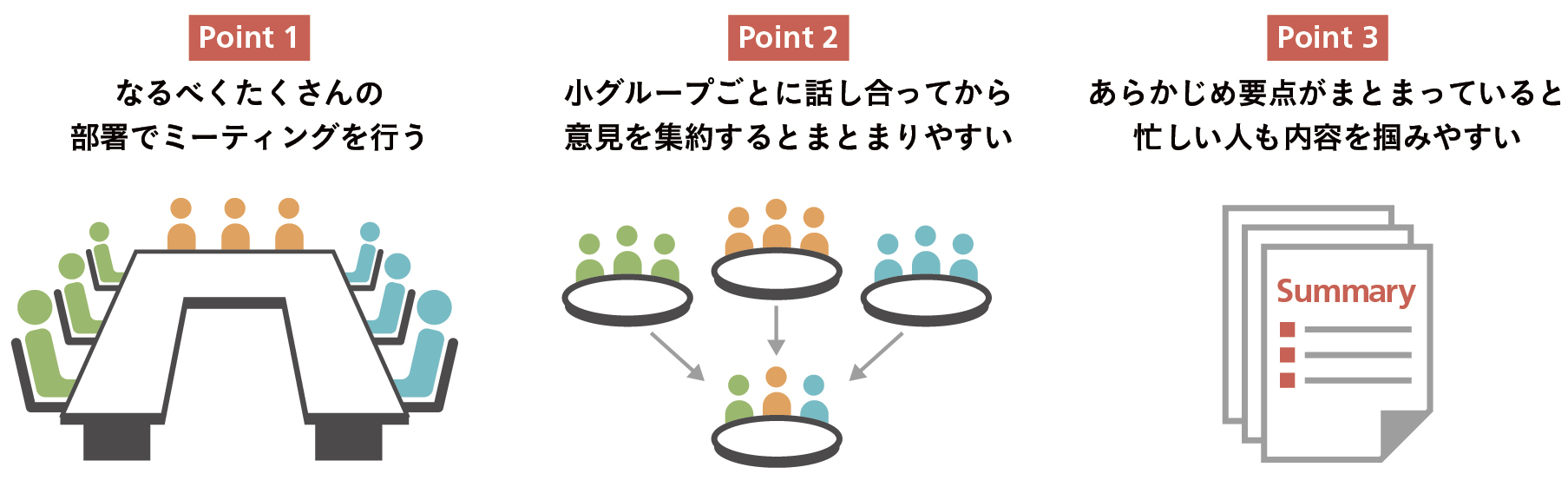

ネオマーケティングでは、一部の担当者だけで調査結果を吟味するのではなく、なるべく複数の関係者・部署での協議をオススメしているといいます。

少人数での議論は、比較的短時間で結論を導き出せるというメリットがありますが、一方で観点が狭くなりがちだというデメリットがあります。また、少人数で施策を考え出した後、他の部署から異議を唱えられ、実行に移せない可能性もあります。

その点、大人数での協議であれば、最初から幅の広い観点で議論ができ、施策に対する決定権を持つステークホルダーも同席しているため意思決定もスムーズです。また、課題を全員で共有できるため、その後の意思疎通を図りやすいというメリットもあります。

大人数でミーティングを行なってしまうと意見がまとまりにくいのでは?という懸念もありますが、そこはミーティングの進行の仕方である程度解決できるとのこと。例えば、全員がバラバラに意見をいうのではなく、小グループに分けてからアイデアを出し合い、参加者全員への発表はグループの代表者が行うことで意見を集約していくことができるといいます。

なお、調査結果はミーティングの前に熟読できていれば理想的ですが、実際に参加者全員が目を通しておける状況をつくり出すのは難しい場合もあります。そこで、ミーティングで初めて調査結果を見る参加者がいるような状況でも、その参加者が素早く概要を掴めるよう、あらかじめ担当者が調査結果の注目ポイントやサマリーをまとめておくのがオススメです。

また、リサーチを依頼する会社を選定する際には、どのような体裁の調査結果を出してくれるかを確認しておくことも大切。Excelなどで扱える生データだけでなく、サマリー付きのレポートを出してくれる調査会社であれば、その後の議論がしやすくなります。

調査結果を元に課題解決の方法を話し合う際は、上記のポイント押さえておくとよいでしょう

- 教えてくれたのは…杉山太一さん

- 株式会社ネオマーケティング マーケティンググループ リーダー

- 加藤賢大さん

- 株式会社ネオマーケティング リサーチ&プランニンググループ マネージャー