小林和史[美術家]

- 小林和史(こばやし・かずし)

- 美術家、デザイナー、アートディレクター。1983年、(株)三宅デザイン事務所入社。パリコレクションなどに関わるほか、プロダクトデザイナーとして勤務し独立。2001年、「outsect」を設立し、舞台、CM、映像などの美術、空間演出、コスチュームデザインを手がける一方で、メゾン・エルメス、SONY、蔦屋T-SITE、蔦屋家電などの美術、アートディレクションに携わる。また美術家として毎年、国内外のギャラリーやさまざまな施設で作品を発表している。「一枚の紙から切り出される昆虫の世界」は幼年期からのライフワークであり、独自の“ 自然観” の原点を形成、さまざまなクリエイションの原点となっている。

一期一会の超絶技巧

『昆虫記』を書いたアンリ・ファーブルのモットーは、「見ることは知ること」だったという。小林和史さんなら「切ることは知ることだ」と言うだろうか。彼は3歳から、一枚の紙とハサミから昆虫を生み出す創作を続ける。このライフワークは約半世紀にわたって続いてきたもので、彼が世界をリアルに感じ、知る手段でもある。

「10歳くらいまで重い小児喘息が原因で、自宅で過ごしがちでした。昆虫採集が趣味だった父の標本コレクションを部屋で眺めるうちに、紙とハサミで虫をつくりはじめたんです。そうしている間は身体の苦しさも紛れたし、生きた虫の姿を想像しながらつくるのが楽しくなっていった」

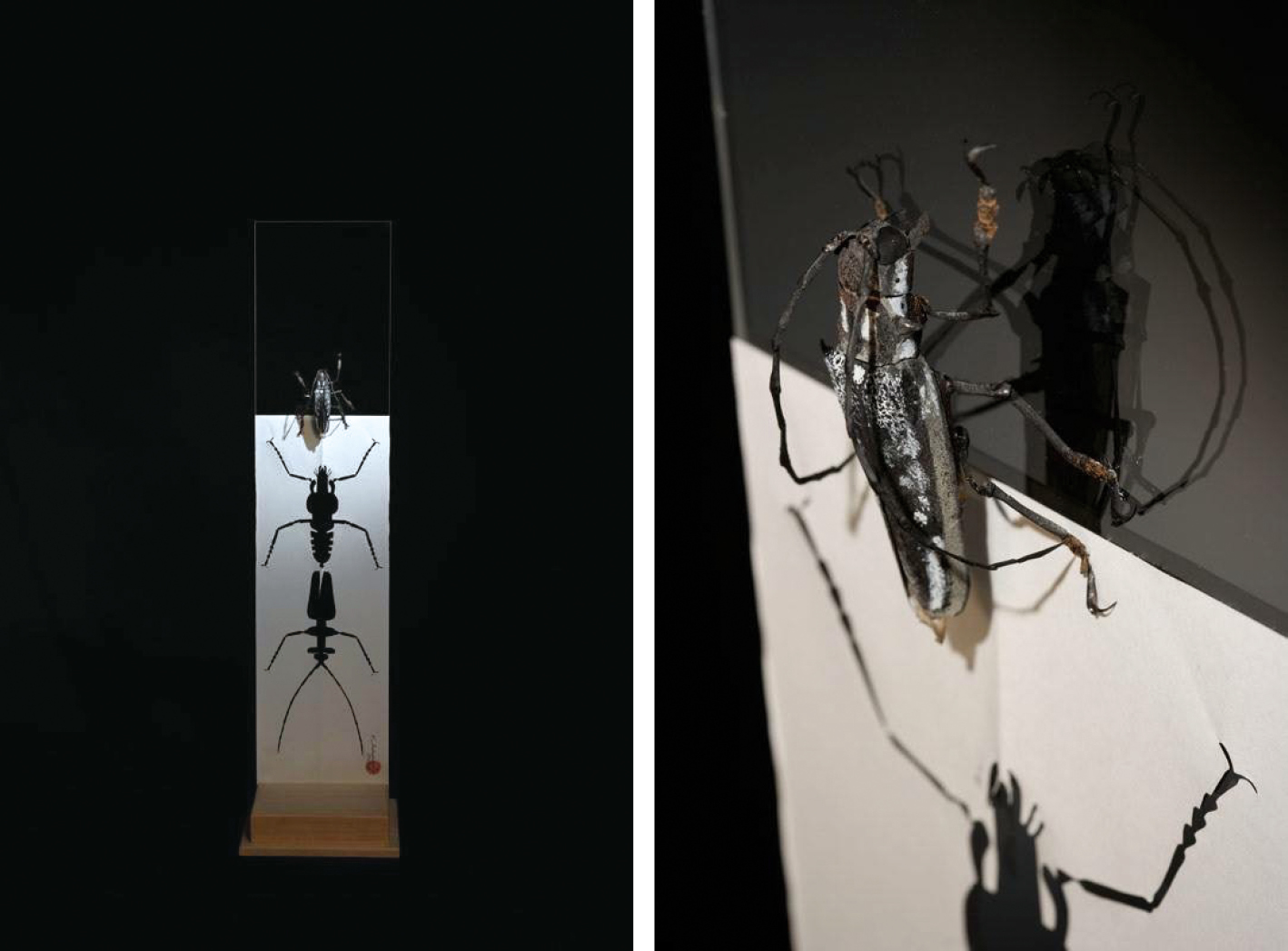

昆虫は左右対称ゆえ、まず紙を2つ折りにして切り、それを器用に曲げ、こすって丸みを出すなどしてリアルな造形を生み出していく。下描きはなく、書道のように一気呵成に切り抜くという。1ミリ幅の紙をハサミで15等分できる(!)緻密な手わざと、一期一会のダイナミックな創意の交差。さらに美しく着色すると、まるで同じ虫が騙されて寄ってきそうな本物そっくりの姿が現れる。

「ただ、僕は模型をつくりたいのではなく、あくまで生きた虫の姿に惹かれるので、細かく切り貼りしたり、型紙で再生産したりするのは何か違う気がしています。だから、同じ虫でも毎回切り方は違うかも。どう切ったかはあえて忘れてしまいます。そこを残そうと思うと、変な執着が出るから」と小林さんは笑う。

7歳当時の小林少年が手がけた虫たちを見ると、添えられた署名の幼さとは対照的に、造形はすでに驚きのクオリティ。技術的には早期に今のレベルに達し、以降の創作は精神面の比重が大きくなっていったという。たとえば近作のひとつでは雄雌一対のカマキリを作り、交尾時に雌が雄の身体をかじりとる光景を再現した。一枚紙から抜け出てきた虫たちが見せる生と死、そして新たな命の連環を表したものだ。

「子どものころは病気のせいで、気候が少し変わると体調にも異変をきたしたので、早くから、自分と自然、周囲の世界との関係を意識したのだと思います。一方で、数週間という時間軸で脱皮や変態を成して、生を全うする虫たちの姿には、当時から感じるものがありました」

作品は隣人たちを通じて評判になり、テレビなどの取材依頼も舞い込んだが、当時はすべて断った。そのころの彼にとって、これは創作であると同時に、ある意味リハビリのような行いだったからだ。

「だからこれが仕事になるとも、そうしたいとも思わなかった。実際、高校時代にはデザインに関心がわき、卒業後はその世界に進みました」

小林さんはファッションデザイナーとしてイッセイミヤケでパリコレクションの創作などに携わった後、独立。コスチュームデザインから空間演出、映画製作まで幅広い領域で才能を発揮していく。さまざまな仕事を通じて社会と通じるようになって以降も、昆虫づくりは続けていた。彼の人生と紙の昆虫づくりは、「身体性」というキーワードでさらに強く結びついた。

「仕事においても、生きて衣装をまとう人や、その空間にいる人。彼らが動いてはじめて成立する“かたち”に関心があります。そしてその際、まず自然に対して“聞き耳を立てる”こと。結局、人は自然から永遠に逃れられないし、自然を含めた周囲の環境とともに変化していくものですから」

彼にとって虫づくりは、迷いの時期や分岐点で、こうした原点に立ち返らせてくれる手段でもあるという。

創作が呼び寄せる共鳴

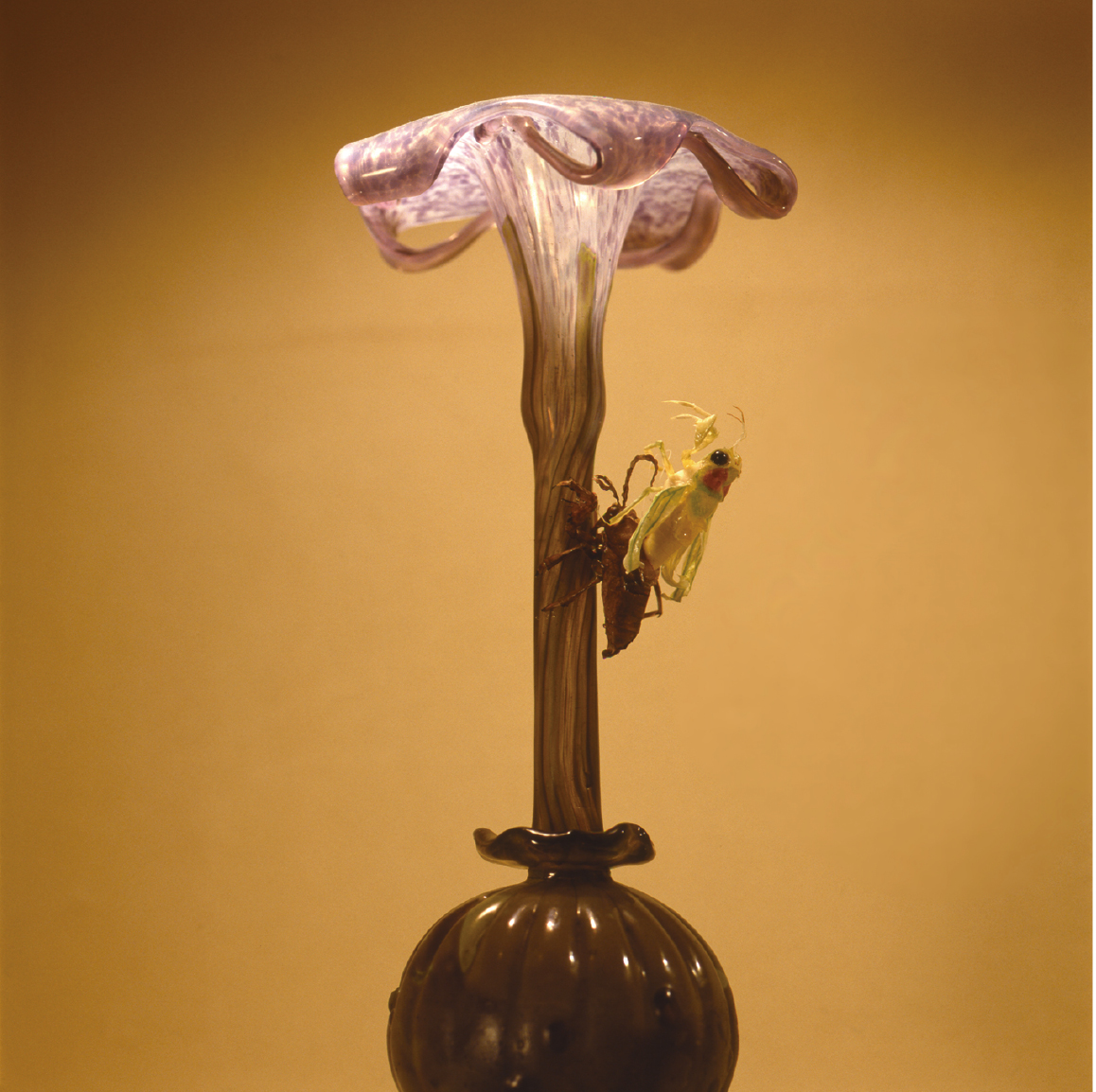

心身の安定や仕事を通じた成長が、気持ちの変化を生んだのだろうか。小林さんはいつしか極私的なライフワークとしての昆虫たちを、作品として公に発表するようになる。それは、彼の孤独な創作が人々と共鳴することにもつながっていった。1998年、アール・ヌーボーの巨匠、エミール・ガレの作品を収蔵するサンクリノ美術館(熱海市)の企画で、自然をモチーフにしたガレのガラス作品群と、小林さんの昆虫作品のコラボレーション展示が実現。

「たとえばクロッカスを象ったガレの花瓶に合わせて、朝露に濡れてじっと陽光を待つ僕のトンボ作品を展示しました。そこでは時空の隔たりを超え、思いがけず100年前の作家と会話できたような感覚があった。展覧会では、来場者の方々との交流から豊かな発見をもらえることも多いです。この昆虫たちはそうした交差の媒介、つまりメディアにもなるのだなと気づきました」

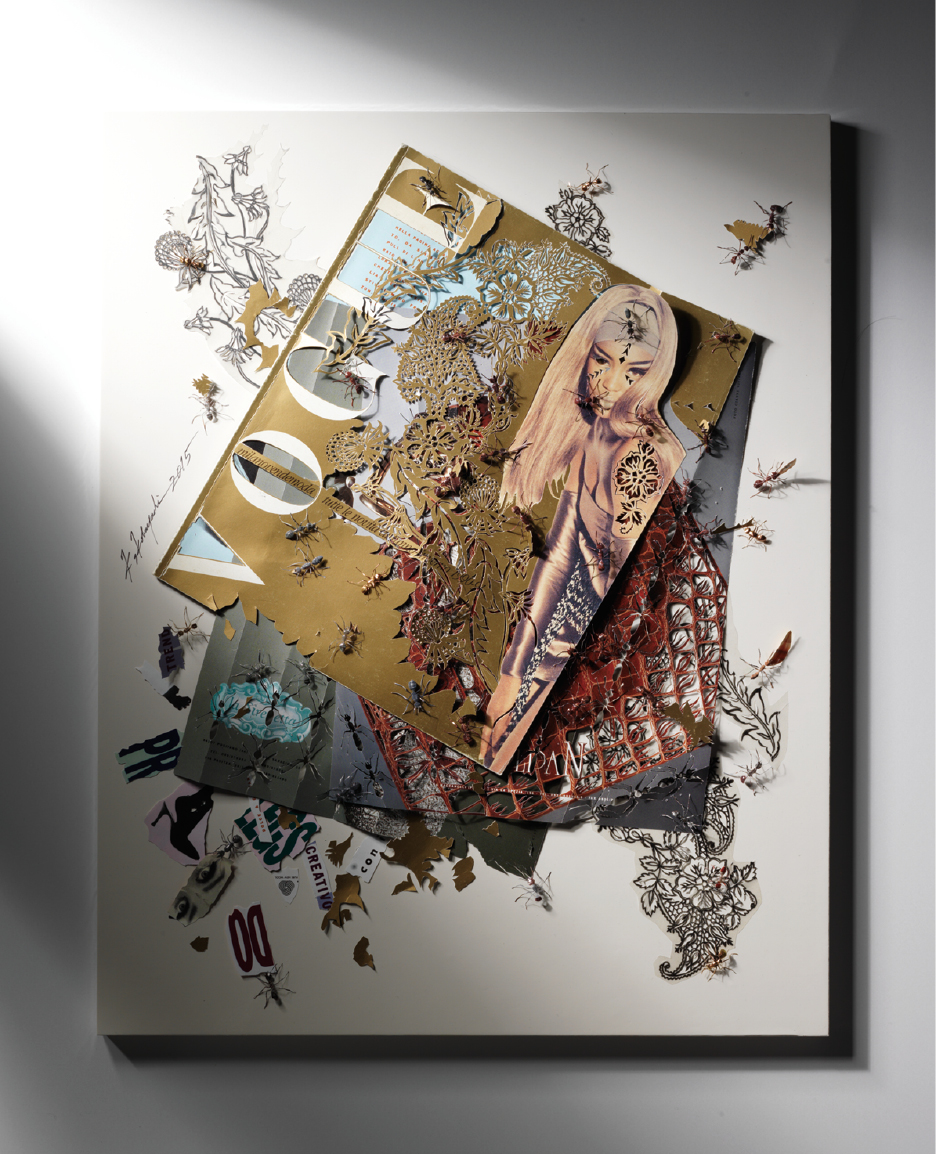

彼の作品を購入した人々の中には、世界的に有名なミュージシャンらの名も。かつて病弱な少年を世界とつないでくれた紙の虫たちは、今は彼をより多様なつながりへと導く“切り口”をも与えてくれている。最新シリーズでは、古い洋書から小さな蟻を何匹も切り抜き、その書物の周りに這わせた。それは、時代や文化にとらわれがちな人間の感覚を超越したまなざしをも暗示する。

「濁りのない気持ちでつくる作品は、見る人を写す鏡にもなり得るのかもしれないと感じます。展覧会では、なぜかご自分の私的なことを話してくれるお客さんも多い。昆虫はどこにでもいる反面、ふだんあまり意識されません。でも、人類よりずっと長く生きてきたし、偏った価値観もない。そういうことも関わっていると感じます」

また、日本の文化とは「無意識を意識する」ことに根ざすとすれば、紙の昆虫づくりはそこにも通じるものがある、と小林さんはいう。彼の作品はお茶会で飾られることもあり、やはりそこでは人々の意識と共に、茶室という “場”が変化するのが感じられるとか。「自然や環境に聞き耳を立てる感覚」は、ここでも根っこでつながっている。

取材で訪れた個展会場には、作品をじっくり鑑賞するために大きな虫眼鏡が置いてあった。それを覗く人々は、小林さんの生み出す小さな宇宙と同時に、昆虫たちが世界を見つめるまなざしの強さ、奥深さにも思いを馳せることだろう。