インタビュー8つの鉄則を学べ

鉄則 1:広い視野から課題を見つけだすように心がける

ユーザーインタビューでは広い視野で話を聞くことが大切になります

例えば、自社のWebサイトの使い勝手や機能性といった、体験の全体像を知りたい場合でも、Webサイトのみに注目して調査してはいけません。なぜなら、顧客にとって、Webサイトを訪れることは「競合サイトも含めた選択肢の1つ」に過ぎないかもしれませんし、「テレビCMやチラシ、口コミなどの接点の一つ」として捉えていることも考えられるからです。

「Webサイトが利用されていないという課題の場合、動線に問題があるのかもしれませんが、そもそもWebでの訴求に向いていない内容だから見られていないということもありえます。こうした課題は、Webについて尋ねるだけではなく、Webを訪れる前後の動きも含めて話を聞いていくことで初めて明らかになります。このように、視点を広く持つことが本質的な課題と、それに対する対応策を見つけだす、有意義な発見につながることが多いです」(進藤さん)

鉄則 2:ユーザーがつい話したくなる「状況」を引き出す

ユーザーが自分から話し始めるような状況はこうつくる

インタビューの限られた時間の中で、課題解決のための価値ある情報を得るためには、当然ながら、事前に計画を立てておく必要があります。ただし、そこで用意しておくべきなのは、細かな質問項目表やタスクリストではありません。ユーザーが、日常的に感じていることを、主体的に話してくれるような、きっかけとなる「状況」を引き出す言葉を用意しておくのです。

「あれこれ聞かずとも、ユーザーが自ら進んで、感じていることを話す状況をつくることを心がけています。例えば、『生命保険に注目したのは、どんな時だったのですか?』といったような促し方です。『親類が病気をして』といった回答が返ってくれば、あとは自然と流れでお話をしてくださる方が多いです。そうしてお話をひととおり伺ったら、その工程を振り返りながら『なぜそのやり方を選んだのか』『なぜ気に入ったのか』と一つずつ尋ねていくのがいいと思います」(福澤さん)

鉄則 3:仮説を用意してから調査に臨む

事前に仮説を立てておくことでインタビューの中身が充実したものになります

上の「鉄則2」では「ユーザーが思わず話したくなる状況を引き出す言葉」を用意することが重要だと書きましたが、もう一つ用意しておくべきなのは、ユーザーの行動や言動を想定した「仮説」です。

「事前の段階で、『○○についてはこのWebサイトで調べるだろう』『△△の理由はおそらく□□だろう』といった仮説を立てて、シートなどにまとめておきます。もし仮説と異なる反応があったら、なぜそう考えたのか、その理由をさらに尋ねます。そこに大事な情報が隠されていることがあるからです」(進藤さん)

なお、複数の人に続けて話を聞く場合は、インタビューとインタビューの間に仮説を修正したり、削除したりすることもあるそうです。

「例えば3人にお話を聞いて同じ答えが返ってきた仮説よりも、人によって考え方が異なるところに注目すべきだと考えるからです」(同)

鉄則 4:リラックスして望めるような自然な環境を設定する

ユーザーがリラックスできる空間で普段の行動を再現してもらいましょう

インタビューを行う場所については、ユーザーが普段と変わらないリラックスした状態で発言ができるよう、静かで落ち着いた部屋を用意することがポイントです。適度な広さとプライバシーが確保された個室に、スマートフォンやPC、資料が広げられるテーブルと椅子を用意しましょう。ユーザーが萎縮してしまうようなゴージャスな環境は逆効果になることもありますので要注意です。なお、座る位置もポイントで、質問者はユーザーの正面ではなく、横向きになるよう着座し、近すぎず遠すぎず、話しやすい場所からコミュニケーションを取りましょう。

「PCやスマホの操作を行ってもらう際などには『私はいないものと思ってください』とお伝えして、自分の部屋と同じような行動をしてもらうようにしています。その際にはいちいち質問するのではなく、その時に思っていることを独り言のように口に出す『思考発話』をしてもらうことで、自然な反応を見ることができます」(福澤さん)

鉄則 5:オープンクエスチョンを重視する

ユーザーに「なぜ」と尋ねるオープンクエスチョンを重視しましょう

ユーザーインタビューでは聞き方も非常に重要です。「このWebサイトは使いやすいですか?」といったような「はい/いいえ」の二択での回答を促す聞き方を「クローズドクエスチョン」と呼びますが、これはNG。探らなくてはいけないのは、その理由であるはずなのに、そこで話が終わってしまいます。

そこで心がけたいのが「Webページを上下に移動していますが、何を考えていましたか?」 といったような、理由を尋ねる「オープンクエスチョン」です。「なぜ」と尋ねていくことで、ユーザーが感じていることを、自発的に話してもらおうというわけです。

もちろん、調査によってはポイントを絞らねばならないケースもあります。

「その場合でも、これは良い? 悪い? どちらでもない? といった具合に、3点セットを基本として、“なぜ”そのような行動や考えに至ったのかを根気よくユーザーから聞き出すようにしています」(進藤さん)

鉄則 6:「なぜそういう行動になったか」を推察する

質問の仕方でユーザーインタビューの成否は大きく左右されます

鉄則5では、クローズドクエスチョンはNGだという話をしましたが、もう一つ、ユーザーに「答えを聞く」というのも厳禁です。ユーザーが必ずしも、問題に対する「答え」を持っているわけではないからです。

例えば、ユーザーがスマホアプリの操作に迷っているように見えた時に、「どうすればわかりやすかったですか?」と答えを聞いてはいけません。ユーザーはUIの専門家でもありませんし、正解を意識して使っているわけでもないからです。ここでは「上下に3回スクロールした(迷った)」といった事実に着目し、「なぜこちらの想定と異なる行動になったのか」を探っていきます。

「ユーザーインタビューでは、ユーザーが考える状況を用意して、それをよく観察することが大事になります。それができれば、後で振り返りながら『この時こういう行動をされましたが、どう思っていましたか?』と聞くことができます」(福澤さん)

鉄則 7:ユーザーの行動・発言の背景を捉える

人間は時に、自分の意思と反する言葉を口にすることがあります

ユーザーインタビューでは、リラックスして話せる環境を用意して「なぜ」を引き出すことがとても重要です。ですから、ユーザーの一言一句に注意深く耳を傾ける必要があります。ただし、すべての発言の内容を、言葉どおりの意味で受け取るのは危険な場合もあります。というのも、意図的に嘘をつくつもりはなくても「自分をよく見せたい」「悪いことは言ってはいけない」といった心理的な傾向や社会適応性バイアスなどが作用して、言葉が思っていることと裏返しになってしまうことがあるからです。

「このWebサイトは使いにくい、と話していた常連ユーザーさんにその理由をじっくりと尋ねていくと、実は、お得意様向けのクーポン特典が受けられなかったという、まったく別の理由が隠されていることがわかったことがありました。“こんなに購入しているのに”という怒りを、インターフェイスへの不満として挙げていたのです」(進藤さん)

こうした発言の背景を見つけ出すのは難しい部分もありますが、そのユーザーのサイト上での行動を冷静に観察して、『なぜ?』と質問を重ねていくことで、そうした背景にたどりつくことができるでしょう。

鉄則 8:課題全体を整理して根本的な課題を見つけだす

ユーザーの言葉がそのまま対策になると考えるのは短絡的です

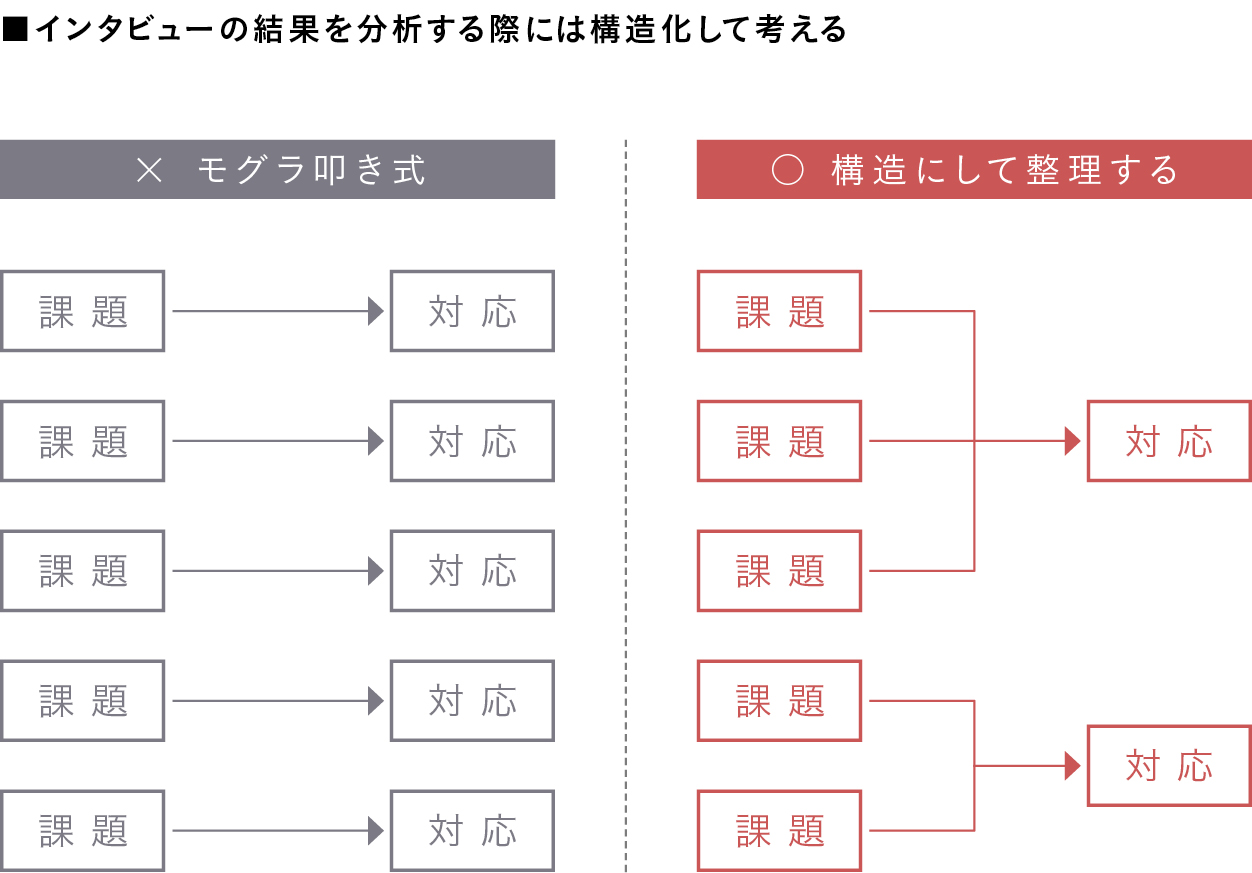

ユーザーインタビューでは、集めた意見を取りまとめるだけでなく、情報を整理し、適切に解釈する必要があります。その上で製品やサービスの本質的な課題とそれへの対策を見つけ、顧客体験の向上につなげます。

ただし、そこでも注意が必要です。例えば、「Webサイトの左側のメニューが見られてない」という課題に対する結論として「文字を大きくして目立たせる」を挙げるのは、一見もっともらしく聞こえますが、ほんとうは「そもそも他の情報に関心がない」といったような大きな課題があるのかもしれません。

「課題一つひとつにそれぞれ対応策を見つけ出す“モグラ叩き”式では根本的な対応策を見逃してしまうことも少なくありません。そこで、インタビューで明らかになった課題と、別の課題の共通性を探してグループにまとめ、課題を構造化するようにしています。そうした作業の中で、根本的な課題が明らかになってきます」(福澤さん)

- 教えてくれたのは…進藤利矢子さん

- 京都大学院修了後、(株)ビービット入社。コンサルタント、プロジェクト責任者として、メディア・教育・保険などさまざまな業界の企業を支援

- 福澤るりさん

- 慶應義塾大学商学部卒業後、 (株)ビービットに入社。コンサルタントとして消費財・旅行・ブライダルなどの業界の企業を支援