ECの顧客体験

超高速コミュニケーション

今回はECにおけるCX(顧客体験)についてをテーマにしたいと思います。ECのCXを考えるにあたって、今後のECのあり方とともに参考になるイベントが開催されました。2019年6月25日から28日の4日間、米国シカゴのマコーミックプレイスで開催された「IRCE@Retail-X」(01)です。

EC業界ではお馴染みのインターネットの小売店業者のための勉強会&展示会ですが、このイベントで行われた小売コンサルタントのダグ・ステファンズ氏のキーノートで興味深い発言があったので、今回はその内容を中心にECのCXでは何を行うべきかを紐解いていきたいと思います。

ステファンズ氏は、ベストセラー書籍『小売再生 ─リアル店舗はメディアになる』の著者として日本でも知られており、世界各国で書籍を刊行している有名人です。彼は「The Future of Retail in a Post-Digital World」(ポストデジタル世界の小売の未来)と銘打ったこのキーノートの壇上で、「今後、企業はデータ企業ではなく、エクスペリエンス企業になるべきだ」と話しています。

米国ではリアル店舗が業績不振や倒産などでどんどん閉店していますが、アマゾンやアリババなどのオンラインプラットフォームの勢いに、小売企業やブランド企業はオンラインはもちろん、実店舗においても対抗する必要に迫られています。ステファンズ氏はそんな背景を受け、今まではリアル店舗の役割を「商品のマーチャンダイジング」「商品情報の提供」「商品販売」と位置付けていたのを、これからは自社で持つすべての媒体を最大の「メディア」として活用する時だと述べています。

実情で大きな影響を与えているものの1つがソーシャルメディアであり、その中でもInstagramの価値についてキーノートでも何回か触れていました。

その価値の最たるものの1つが、モバイル化(スマートフォン)とSNSでの超高速コミュニケーション(02)を生み出している大きな要因であることです。ステファンズ氏は「すべてについて、どうやって、どこで、いつ、なぜ? も含めて、我々のお店がやるべきことは変わってきている」としていましたが、超高速コミュニケーションこそが人々の購買行動を変えてしまった最大の原因と言えます。

EC事業に携わる企業を対象に開かれる世界最大規模のカンファレンス&展示会。今年は2019年6月25日から28日の4日間、米国シカゴのマコーミックプレイスで開催されました

この超高速コミュニケーションは、言葉は不要で画像と動画だけでも可能になっているため、結果的にすべてのメディアがお店につながっており、さらに動画や音楽だけでなく、スマートTVやスマートホームだけでなくAIやIoTにもメディア化する広がりを見せています。ステファンズ氏は小売のメディア化を行う時のポイントとして、以上の5つを挙げていました

Instagramは至上命題

Instagramが超高速コミュニケーションを生み出す一翼を担っていると断言できるのは、本キーノートで紹介されたデータの裏付けもあります。それは、「50%の買い物客は画像が購入に至るインスパイアをさせている」というもの(03)。そして、ミレニアム世代の60%がSNSで投稿をしており、Instagramがさらに重要性を増しているといいます。

これはまったく驚くべきことではなく、テキストを読まずともビジュアルで受けるインパクトは皆さんも実感があるでしょう。しかもビジュアルでのメッセージは、世界に発信できるとともに多くを語らずとも伝播するスピードが生まれることは、もはや想像に難くありません。

こういった話はInstagramが波及してきた3、4年前から言われていることですが、2019年から2020年にかけて、いよいよこの対応に本気を出さなければいけない“必須事項”になってきたと言えるでしょう。

ちなみに私は、このキーノート後に本イベントに参加している企業のECサイトやSNS(特にInstagram)をチェックしてみました。さすが本イベントに参加するくらいの企業はその重要性を意識し、すでに実際の取り組みとして形にしていることを痛感しました。日本でもインスタ映えが当たり前のようになっていますが、それをビジネスに具体的に落とし込めている企業は、残念ながらまだあまりないと感じます。

今後のECサイトやソーシャルメディア運用でも画像や動画へのチェックは厳しくなると思います。Instagramで「良いな」と思う画像が基準になるのは間違いなく、ここへの投資を考えると、いわゆる「ささげ業務」(撮影・採寸・原稿作成の略)をどうするべきか、UGC(ユーザージェネレイテッドコンテンツ:画像や動画などユーザーが生成したコンテンツを企業がマーケティングに活用する施策)、ユーザーが投稿した画像や動画をECサイトに盛り込んでいくことも考えていく必要があります。

このUGCは最近では日本でも流行っており、トップページや情報ページなどで紹介するのではなく、商品ページの買い物かご近くにも置かれるようになっています。ここはお客様との繋がり「エンゲージメント」につながっていきます。

50%の買い物客は画像が「購入に至るインスパイアをさせている」というGoogleのデータがあります。そんな中、あなたのお店はInstagramの価値があるでしょうか?

本当のCXは「SUPER」

そういった時代背景の中、これからのECにおけるCXはどのように考えていけばいいでしょうか。それは、ECに限った話でもありませんが、EC分野だけの領域に限定して考えるのではなく、実店舗も含め顧客が商品を購入して利用する一連の流れの中で考えていく必要があります。

実際にトラフィックや滞在時間を比較すると、実店舗はどのメディアよりもエンゲージメントが高くなっている点は当然かもしれません。ECはこの部分でなかなか勝てないと思います。しかし、実店舗と争うのではなく、そのメリットをうまく取り込んでいく発想が必要ということです。

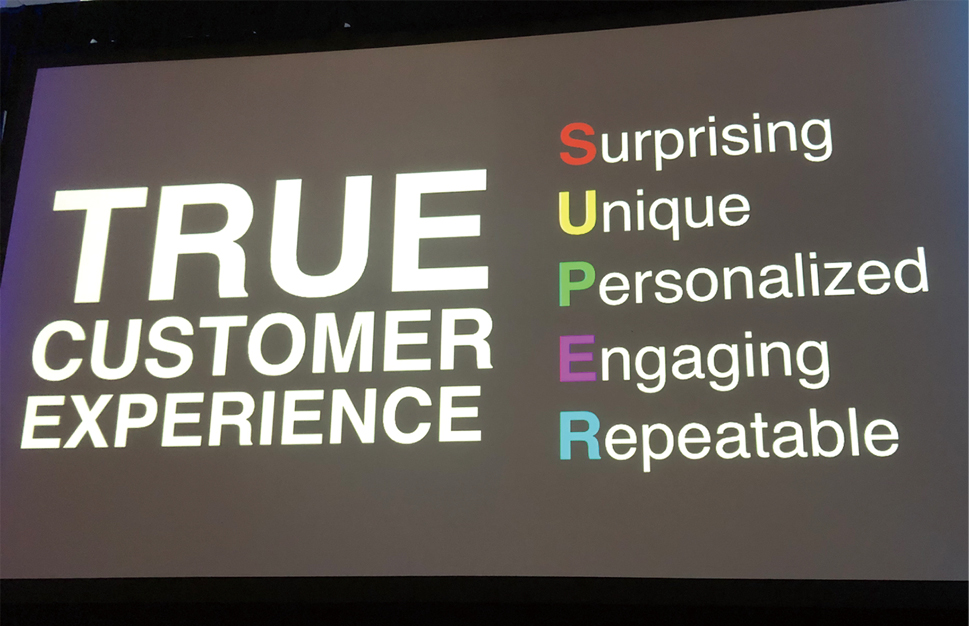

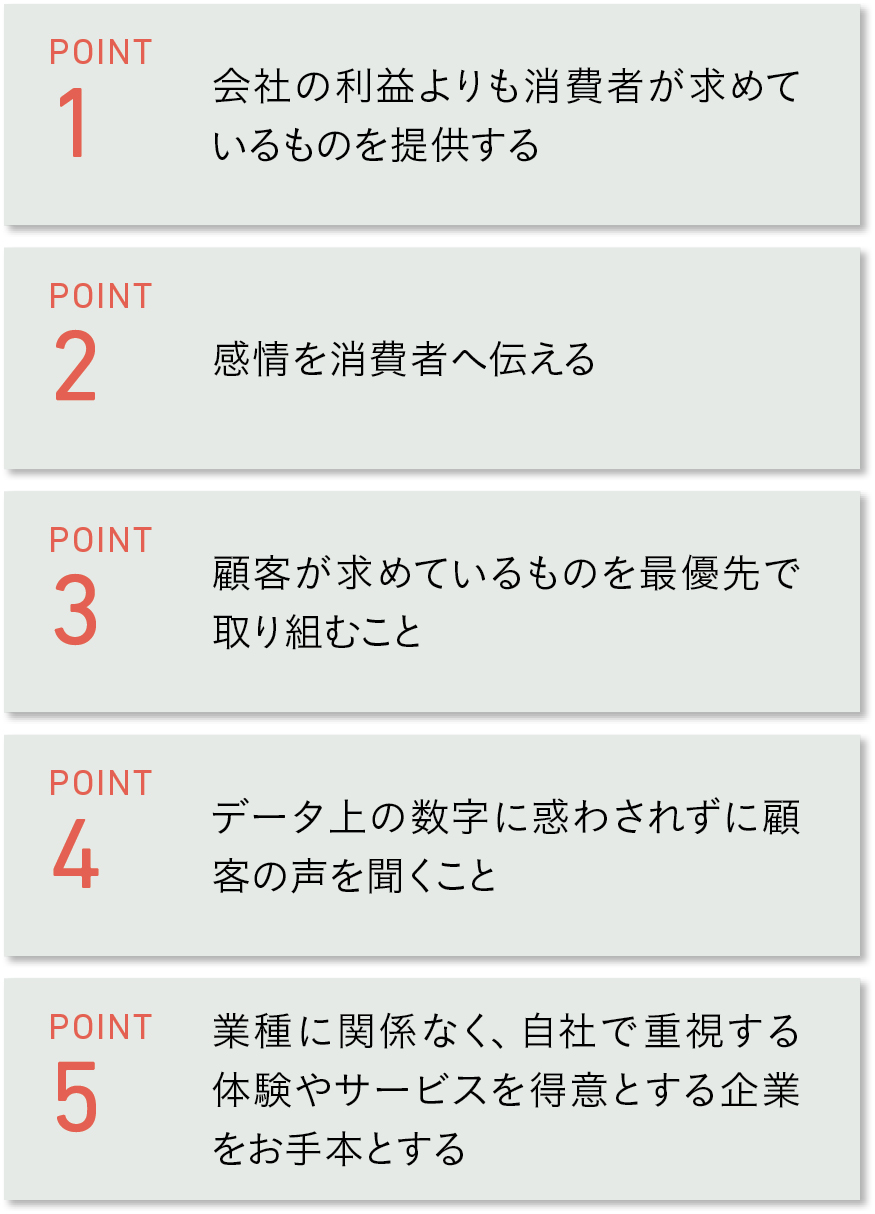

ステファンズ氏のキーノートでは、実店舗をより魅力的な「メディア」にするためには、「驚き(Surprising)」「ユニークさ(Unique)」「パーソナライズ化(Personalized)」「エンゲージメント(Engaging)」「リピートしやすさ(Repeatable)」といった要素が必要で、こうした取り組みによって、顧客に素晴らしい顧客体験を提供していかなければならないと述べています。これをステファンズ氏は「本当のCX(True Experiense)」としていて、その5つのポイントを取って「SUPER CX」と言っていました(04)。

私なりに、このSUPER CXの5つのポイントをECに寄せて解釈してみます。

最初の「S」に当たる「驚き」はちょっとしたサプライズ(接客ポイントにおける顧客期待値を若干超えるぐらいのサプライズ)を用意するということです。あまりサプライズが過ぎると次のサプライズはかなり顧客期待値が上がります。サプライズはホップ・ステップ・ジャンプで戦術として考えたほうが良い結果が生まれやすいです。

続いて「U」に当たる「ユニークさ」は、他にはないという意味ですが、企業風土や商品とコンテクストをあわせたユニークさが必要であるということです。あまりにも突拍子のないユニークさは受け入れ難いと思います。例えば、枕を販売している店なのに冷凍のカニをおまけにつけても、ここでいう所のユニークさにはつながらないでしょう。

そして「P」、パーソナライズ化については、グループ単位ではなくもうOne to Oneで考える時代になったと考えるべきで、CRMやMAでのお客様の切り口を再考すべきです。

「E」、エンゲージメントはこれだけソーシャルメディアが流行り、なくてはならなくなった段階で、かつソーシャルメディア側のKPIも「いいね!」の数ではなくエンゲージメントになっている以上、KPIをエンゲージメントにしたほうがCXとしては必要な要素になるということです。にも関わらず、大企業を中心にInstagramやFacebookのコメント返しを行わない会社が多いのも事実です。ここはこれからの時代を考えると早急に見直す必要があると思います。もちろん、厄介なユーザー対応も考えておく必要があります。

最後の「R」、リピートしやすさは今の日本のECでも重要項目として認識され始めています。と言うのは、一度購入したECサイトが見つからないという事態が起きているからです。

モール内でのお気に入りや購入履歴などから簡単にリピートできるはずが、なぜか見つからない。検索しても出てこないということが、最近では非常に多くなっています。もちろんECを止めてしまったり、店舗を止めているなら仕方がないですが、困ったことに実際に営業している店舗でも起きています。

それはたくさんのECサイトが乱立していることで起こるモール内の過当競争によるところも大きいですが、それを乗り越えてリピートのしやすさは再検討すべきです。梱包に入れる同梱物やメールやプッシュ、検索やSNS対策など、もう一度お客様のリピート率データを見ながら考えたほうがよいでしょう。お客様も、店舗のリピーターなのか、商品のリピーターなのか、大量買いのお客様なのかでも分かれてきますが、それぞれについて対策を打つべきでしょう。

ステファンズ氏の述べる「本当のCX」には上の5つの要素が必要と説きます。 それらの頭文字をとって「SUPER」CXと呼んでいました

体験型の会社を目指す

ステファンズ氏の最後のメッセージとして、「Goolgeは、すべての会社はデータカンパニーになるべきと言うが、すべての会社は体験型の会社になるべき」と結んでいます。ここのところ、政府やいろいろな企業が、私も含めてデータの大切さを言っています。そもそもデータは過去のデータの集まりであって、これからどうするかというゼロから想像するのであれば、前述の「SUPER CX」は一つの指標になると思います。

IRCE@Retail-Xに参加した率直な感想は「ECが小売に飲み込まれた。ついに来てしまったな…」です。CXの競争は、今後の小売り業界だけでも凄まじい戦いになると想像できます。すべての企業が本当の顧客体験向上を実施した時、いったいどうなるのでしょうか? 本当の顧客体験向上を実施して、先行者利益としてお客様を獲得したところがやはり有利になるのは間違いないと私は考えています。「SUPER CX」の5つのポイントをぜひ参考にして取り組んでいただきたいです。

本イベントのセッションで登壇した「Framebridge」のスーザン・タイナン氏(Susan Tynan)は、顧客体験の改善に注力することによって同社を過去5年間で急成長へと導いています。Framebridgeはフレームを購入し、そこに写真やアートなどをセットするというサービス。「お客様のことを優先的に考えることは当たり前のことですが、それはとても難しいこと」と指摘していました

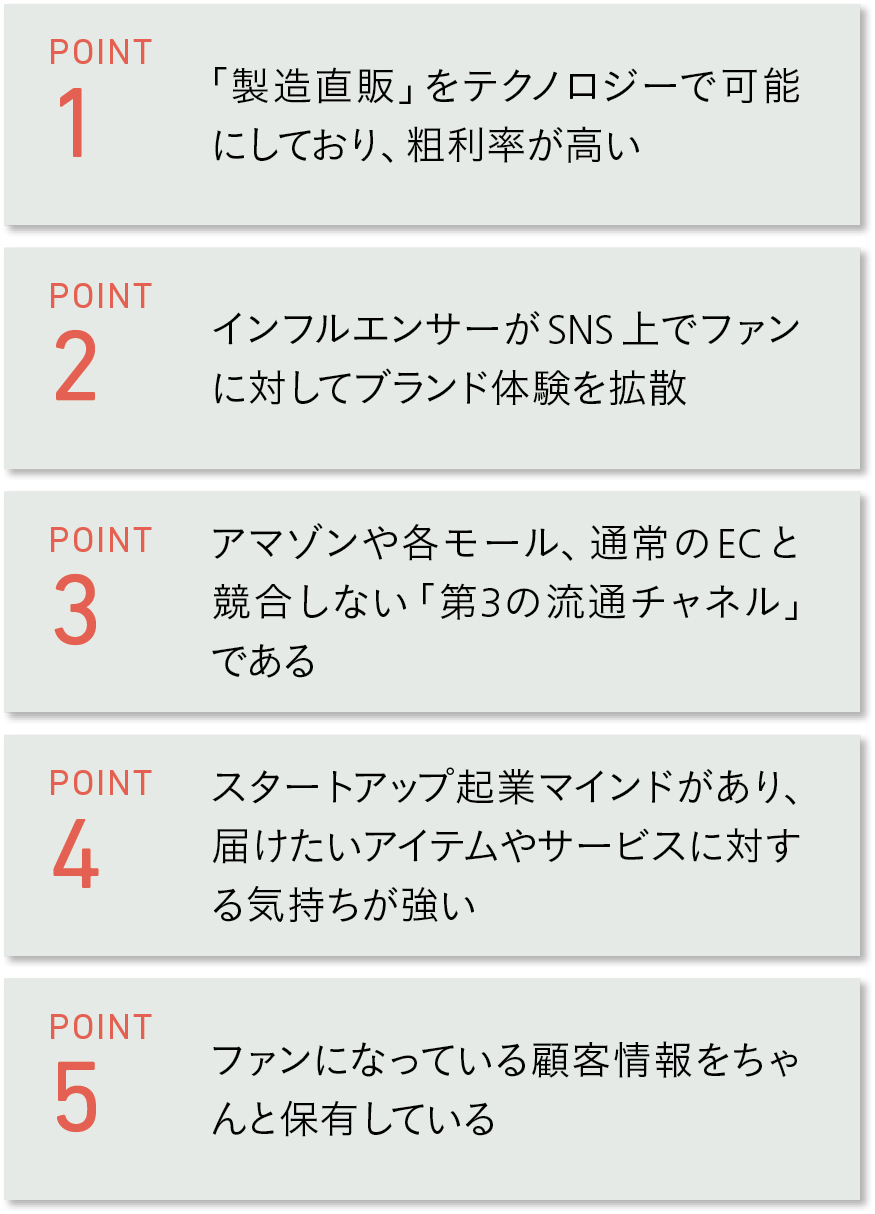

米国では「DNVB」が積極的なオフライン展開を進めて急拡大しています。DNVBとは「Digital Native Vertical Integrated Brands」の略で、「デジタル・ネイティブを起点に生まれたバーティカル・カテゴリー(ミレニアル世代)に特化したブランド」のことを言い、別名「v-commerce brand」とも言われ、従来のECに乗っかるだけの形態とは区別されています。ECサイトのみで行ってきた店舗さんや企業にとっては、この「DNVB」の躍進は参考になると思います

- Text:川連一豊

- JECCICA(社)ジャパンE コマースコンサルタント協会代表理事。フォースター(株)代表取締役。楽天市場での店長時代、楽天より「低反発枕の神様」と称されるほどの実績を残し、2003 年に楽天SOY受賞。2004年にSAVAWAYを設立、ECコンサルティングを開始する。現在はリテールE コマース、オムニチャネルコンサルタントとして活躍。 http://jeccica.jp/