【信頼性】企業のWeb担当者に必要な心構えとQ&A

Web担当者の心構え・その1 過敏にならない。萎縮しない

デジタルマーケティングにおいて、自社サイトや各種のSNSを通じて発信することは、企業や組織の規模を問わず、身近で有効な手段の一つです。ただし、ビジネスとしての発信は、プライベート以上に社会的にそのあり方が問われます。悪意がなくても、SNSで法に抵触する投稿をしたり、思うがままに書き連ねた自社サイト上の一部のフレーズが、他社の権利を侵害していたとしたら…。さらに、初期対応を誤りファンだったユーザーが次々と離れたり、炎上につながってビジネスが立ち行かなくなる事態となったら…。

そうならないためには、知るべきことを知っておく。ここでは「いきなり会社のWeb担当者に指名されても困らない」という観点から、最低限のルールを解説していきます。

遵守すべきこと、侵してはならないラインはあるとはいえ、元来インターネット空間は、誰もが自由に表現できる場です。厄介なのは、法律の中にはグレーゾーン、判断に困るファジーな領域があること。ですが、みなさんには萎縮しすぎないで表現してほしい。伸び伸びとした表現意欲を尊重するあり方を模索してほしいです。

Web担当者の心構え・その2 トラブルの源は「相手の権利侵害」にあり

過敏にならず、萎縮しない。そのためには、最低限知っておきたいルールやつかんでおきたい法律を意識できるかがポイントです。ざっくり言うと、法律の中でも、著作権とそれ以外の法律で、だいぶ対処の仕方が変わってきます。それ以外とは、例えば景品表示法(景表法)や薬事法のほか、特定商取引法、迷惑メール防止法、個人情報保護法、下請法、金融商品取引法…と表現上、公開や投稿で関係してきそうな法律全般と思っておいてください。

先にそれ以外について言うと、比較的“やってはいけないこと”がはっきりしています。知っておければ、やらなくて済みます。迷わせるのは著作権です。ファジーな法律ともいえて、線引きが曖昧。杓子定規に当てはめると、実態にそぐわないことも出てきます。

詳細は各事例を参照していただくとして、Web担当者のみなさんには、法的にはグレーゾーンと思える現場に数多く直面することを自覚しましょう。その上で、これから表現しよう、投稿しようとするコンテンツについて、明らかにアンフェアな形で権利が侵害される相手がいるなら、ただちに対応してください。また、グレーゾーンについては以下の4つを意識してもらえると考えやすいかもしれません。

グレーゾーン(迷う表現)に遭遇したら、4つのことを思い出そう

(1)適法で特に問題がない(恐れることはない)

(2)違法に当たるが、クレームが来づらい

(3)適法だけれど、クレームが来やすい

(4)違法で、当然ながらクレームが来る

特に迷うのは2と3では? 心配が高じれば1でも自重する判断に流れてしまいかねません。最低限のマナーは身につけて、1だといえる場面を増やしましょう

Question2 歌詞や文章の引用はOK?

Answer 「引用」の条件は、決して出典を明記することだけにあらず。

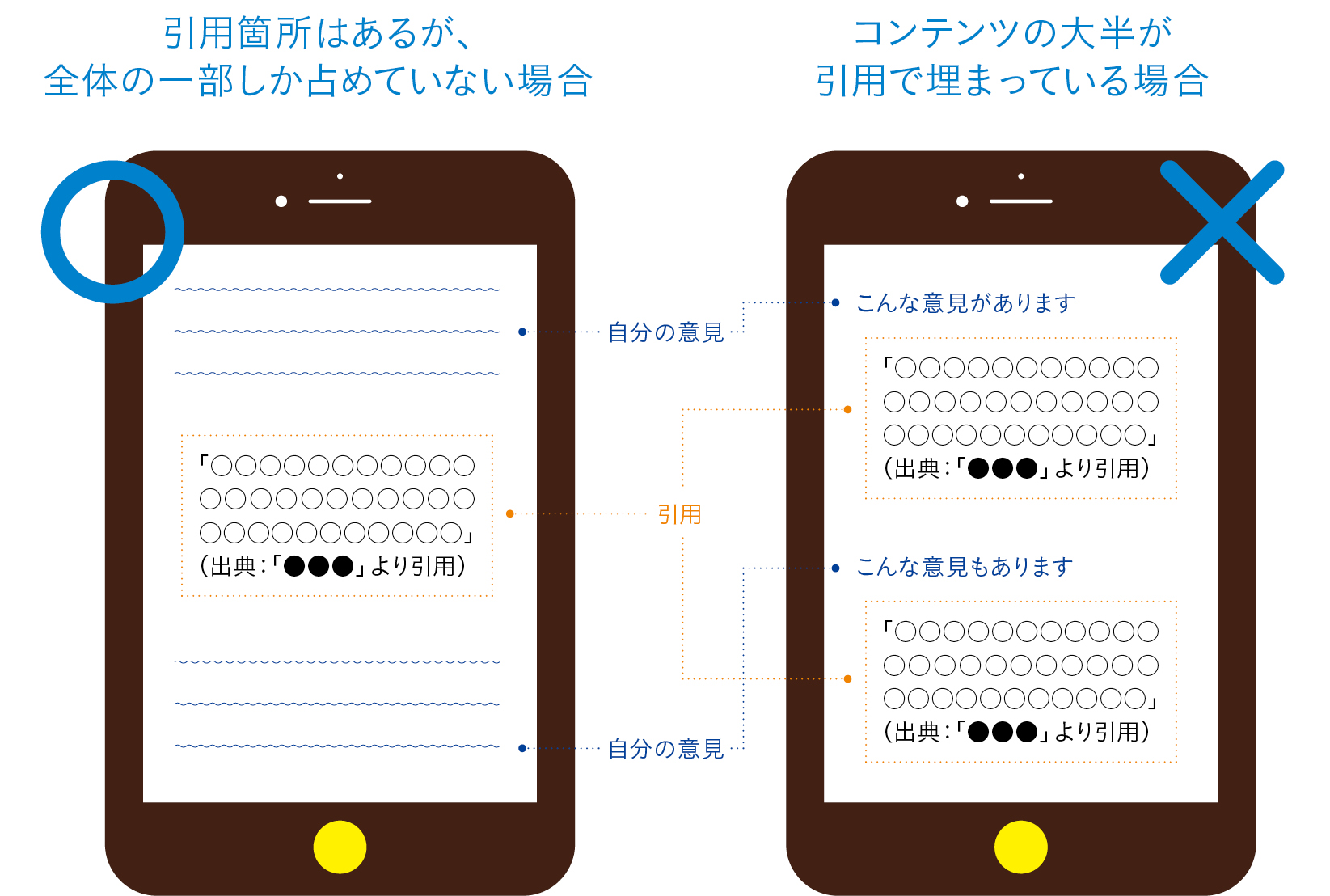

引用については、引用元の明記があれば特に問題にならない…と思っている人は、この機会に認識を改めましょう。対応としては、「引用元の明記」「全体の記事内で、引用箇所が一部」「もちろん権利の費用を払えば、掲載可能になる」といったところです。

そもそも「引用」に関しては判例が揺れているのが現状です。以前までは、引用する側(主)と引用される側(従)の関係が、ボリュームではっきりと差があり、自らの意見が多分を占めた中での一部の引用で、引用箇所がインデントやかぎ括弧で括られていれば、まず問題はなかったのが、最近の知財高裁の判例では、主従のボリュームの差異をあまり考慮しない判断が出されました。無論、引用しながら揶揄する内容であれば、主従に関係なく著作権を口実に訴えられる可能性はあります。ひとまず現状は、なるべく自分の意見を書くようにして引用箇所が多くなければ、あとは出典を明記すれば問題になることは少ないでしょう。

歌詞についても、JASRAC(日本音楽著作権協会)が音楽の著作権を管理していますが、引用だと判断できる場合は著作権使用料を請求されることはありません。歌詞が引用されている作品の欄外にJASRACと記載されているのを目にしたことがあると思います。あれは著作権使用料を払った上で掲載しているということです。

Check!

1曲丸々歌詞を引用するとなれば、問い合わせが入りやすいかもしれません。歌詞の引用が必要な場合、部分的な引用を心がけるのが、無難な対応でしょう。

Question3 鼻歌レベル、1フレーズでも…ダメですか?

Answer 短い1フレーズで違反になることはない

では、ある歌が想像できるサビの1フレーズくらいでも、問題となるのでしょうか。短くても「引用」という扱いで、出典の明記が求められるのでしょうか。

答えは、1フレーズ程度ならまったく問題になることはありません。例えば、下のイラストにもあるような「ありのままの」という使い方。「ありのままの」という言葉や表現自体は、一般的によく使われている言葉ですので、うるさく言われることはありません。

ただし歌詞については、その続きまで含んで書いていると、厳しくなってきます。何小節までならOKなのか、という規定があるわけではないので、どこまでならOKと言えないところが混乱に拍車をかけてしまっています。法律が実状についてきていない状況も表しています。

JASRAC管理の歌詞の場合、使用料を払えば問題なく使えるということも、再認識しておきましょう。決して非現実的な額を請求されることはありません。

引用に関わる件で難問を挙げるとすれば、「使うな」というクレームが来ることです。例えば、謝罪記事を出すように要求してきたり、法的な限度を越えた要求をしてくる相手が厄介です。

それらを回避する確実な答えはありませんが、節度を保った部分的な引用に徹していれば、きわめて問題は起きづらいです。

Check!

「表現上、ここは勝負」というケースでは萎縮せず戦うという考え方はあります。「そこまでのことではない」という場合なら、無理してまで引用しなくていいと思います。

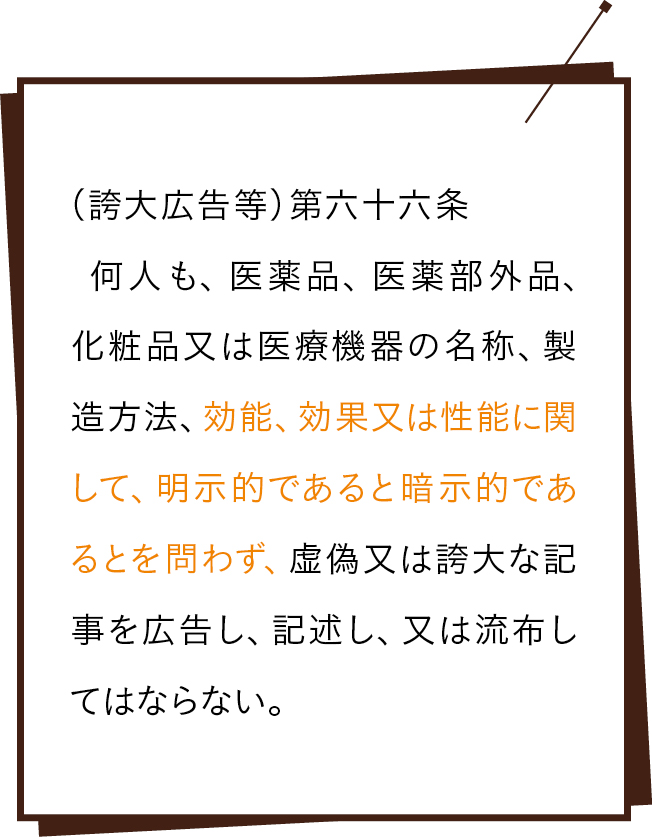

Question4 なぜ「効果がある」とは書けないの?

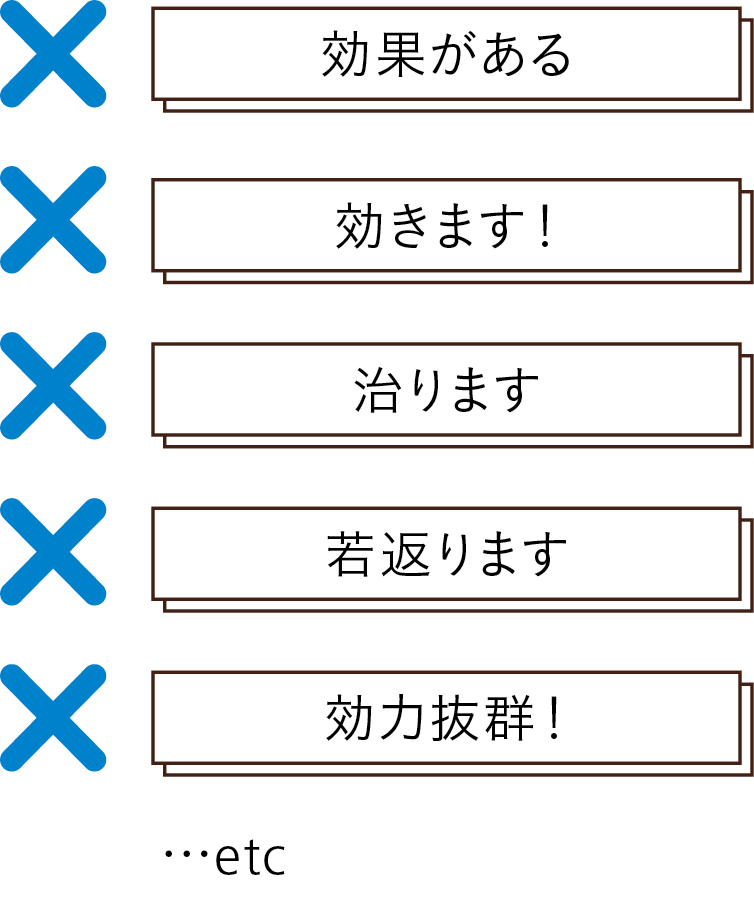

Answer 薬事法で禁止、規制された表現です! 法を遵守しながら最適な表現を探し出そう

よく目にするのが、テレビCMや商品案内のテレビ番組でのことです。「個人差があります」「個人の感想です」などとテロップが表示されながら、商品のプロモーションが続いていきます。下の欄には、NGとなる表現例を列記していますが、薬事法のほかにも景品表示法(景表法)が絡んでくる表現について、主観的に何とでも言える言い方、書き方は避けましょう。

こうした制限を逆手にとって、表現方法を追求する手はあります。個人の感想を前面にした上で、「この商品が使えて嬉しいです」という書き方で、商品へのポジティブな印象を伝えるようなアプローチはありえるでしょう。踏み込み過ぎる表現については、「虚偽又は誇大な記事を広告」と解釈された表現と見られることだけは、避けたいところです。

では、「当社比」という言い方だとどうでしょうか? 比較対象の裏づけがあるなら記載自体のお咎めはありません。ただし、これからの時代、薬事法や景表法に抵触する表現をしたところで、そもそも効果があるのでしょうか? やってはいけないことがはっきりしているなら、素直に法律に従うべきです。他の競合会社がきちんと対応しているところを自社が対応しなければ、消費者の厳しい視線にさらされそうです。しっかりと他社と同じ土俵に立ちながら、適法内でアイデアを出すことが求められています。

Check!

もし商品に自信があり、商品の中身を推したいなら、第三者機関、外部に調査を依頼する手があります。当社比と違い客観性を帯びますし、効果的な表現につながってきそうです。

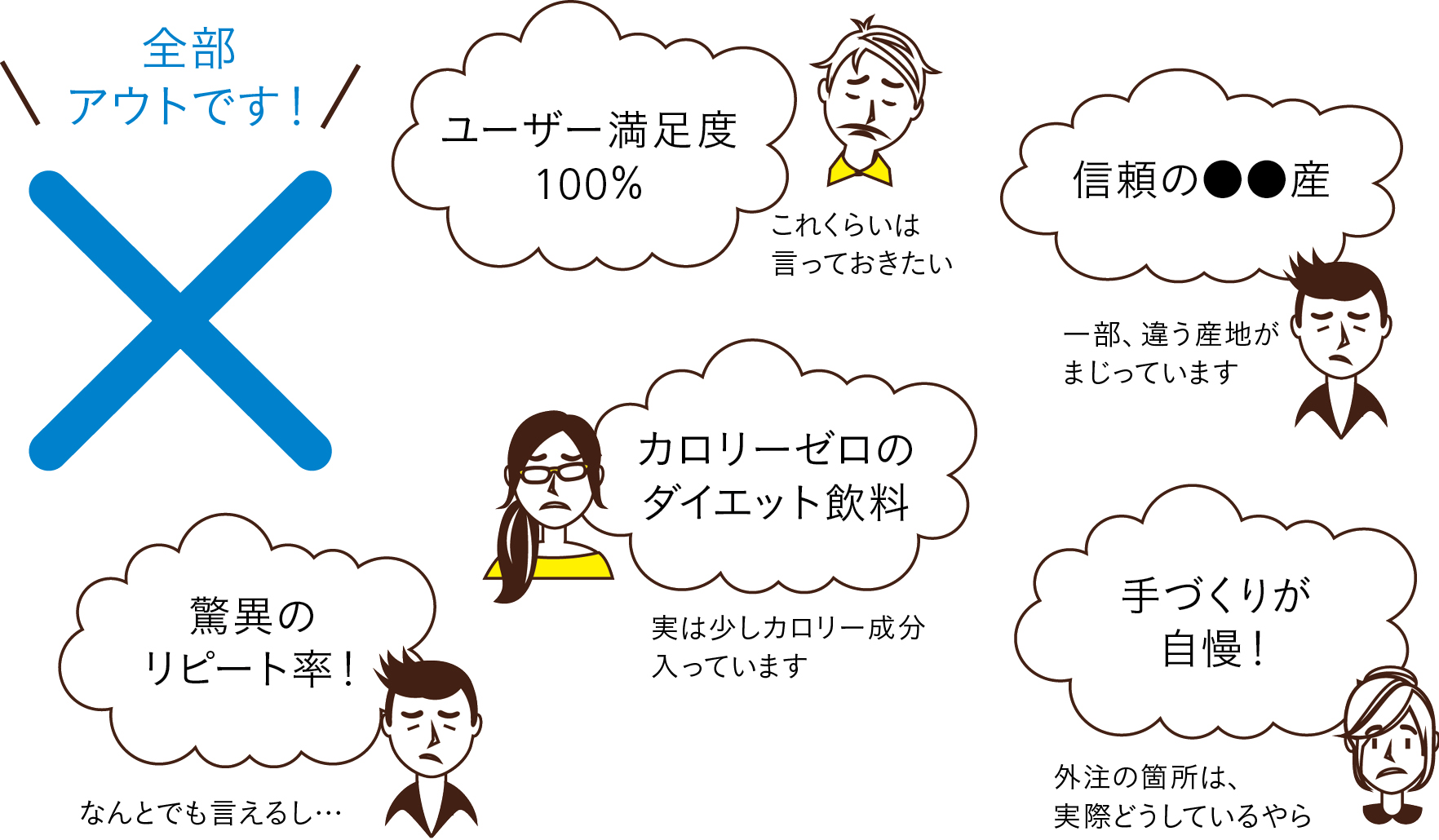

Question5 「満足度100%」と謳いたいのですが?

Answer 裏づけや根拠を示さずに数字を使った表現はNG。

根拠のない、大げさな表現は違法だと考えるべきです。景品表示法第五条には、「優良誤認表示」や「有利誤認表示」などと呼ばれる表現の禁止について述べられています。例えば、以下に挙げたような表現は、優良誤認表示にあたると考えてください。

どの表現も、これまでよく見かけたことがあるかもしれません。当人には悪意がなくても、ついつい言ってしまう、筆が滑ってしまったような表現の中には、根拠が曖昧で「本当にそう言えるのか」というケースが紛れています。当然、そうした表現はアウトです。

つまり、景品表示法を考える時に、実際以上に高品質を謳ったり、他社の商品を貶める表現をしたり、消費者を誤解させる表現はすべてアウトだと考えておけば、わかりやすいでしょう。生産地偽装はその最たる悪しき例です。

モラルを持って、自分たちの商品を適切に表現しようとしていれば、まず抵触することがなさそうにも思えます。ですが、商品への思い入れが強すぎて、溢れる思いがNGの表現となってしまうことはあるかもしれません。未然に防ぐには、公開前に社内で必ず表現の事前チェックを行ったり、詳しい担当者に相談しながら表現、記載の確認をすることです。

知らないうちに違法の領域に飛び込んでいたという事態は避けましょう。

Check!

自社のことを華美に表現するのは無理がある時代だ、とも言えそうです。その点ではクチコミが威力を発揮しそうですが、その内容によってはヤラセを疑われる、なんてことも…

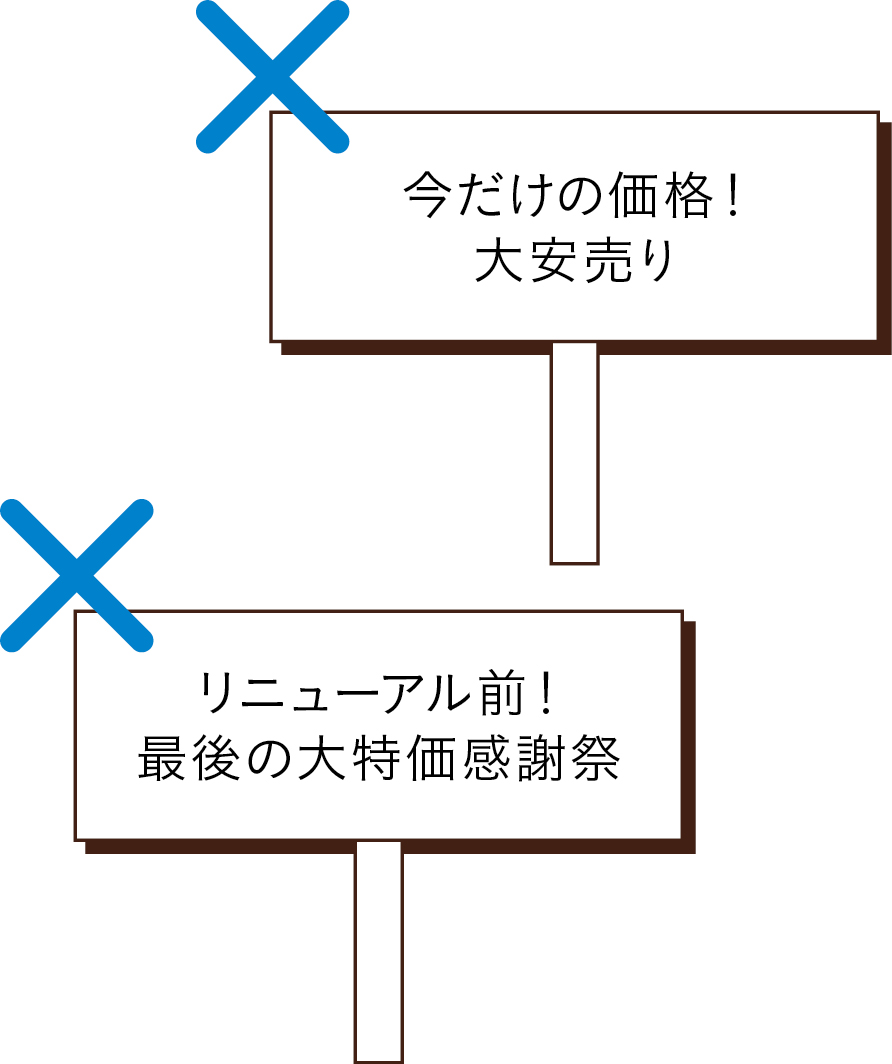

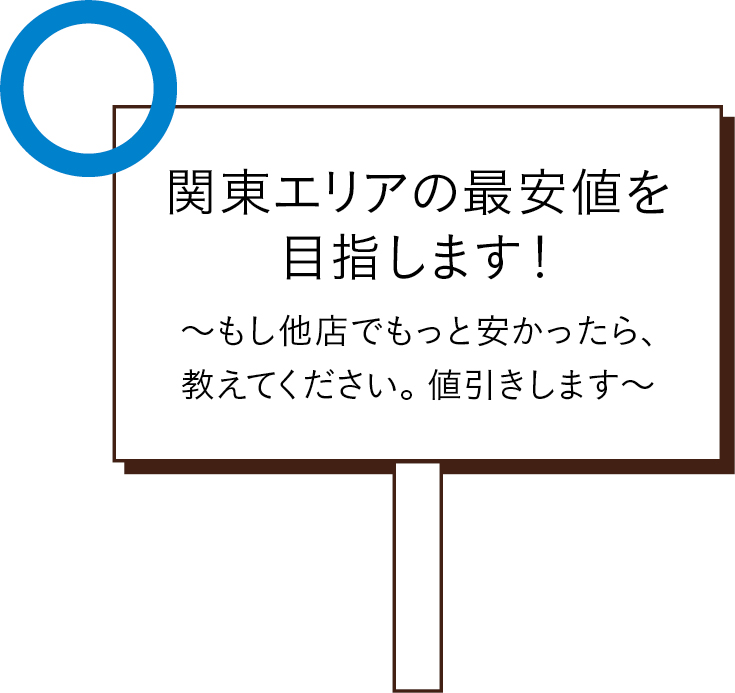

Question6 「今だけおトク」「エリア最安値」くらい言いたい…

Answer 情報操作の疑いにもなりかねない。根拠のない謳い文句はアウト!

こちらもQuestion5と根本は同じ問題です。以下は、有利誤認表示に相当する事例です。例えば、「閉店前セール」としながら、いつまでも閉店しないままで表示を続けているとNGです。要するに、「何だかおかしい」と感じる表現はNGです。

そうした姑息な手法、姑息な表現でその場を取り繕わないほうが得策です。現代は怪しい姿勢をとれば、そのことが各種SNSなどで公開されて一気に広がっていきます。拡散が進み、マイナスイメージを背負うこととなれば、そのリカバリーには気の遠くなる作業が待っています。それに必ずリカバリーできるアテ、信用を回復できるアテなどはありません。

ある家電量販店が、“うちの値段が一番安い”と言わず、「もっと安い量販店を見つけたら、お知らせください」と謳っていますが、非常に上手な言い方です。価格競争が進むほど、リアルタイムにどこまで価格の変動が追いきれるか。この表現をしておけば、接客対応に専念できるでしょう。それに、“巧いな”と思わせる表現は、お客様にも伝わりますし、店舗自体にセンスが感じられます。

表現上の禁止、制限があると捉えるのではなくて、そうしたルールに則りながら、どこまでの表現ならOKなのかを追求する。その過程で、巧い表現が生み出されて、自社の好感度アップにもつながるでしょう。

Check!

ちょっとした出来心で違法に踏み込むことは避けたいところ。たとえありえない表現が通ってしまっても、実際はできもしないこと。自らのクビを締めることになります。

Question7 おまけや賞品を「売り」にしてもいい?

Answer 懸賞の最高額や総額にはルールあり。過大なインセンティブ設定はNG!

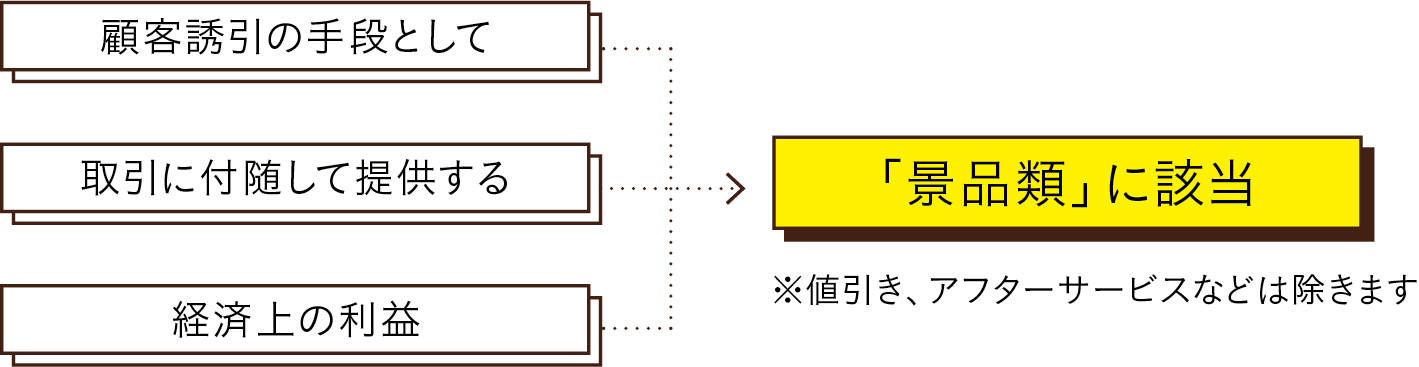

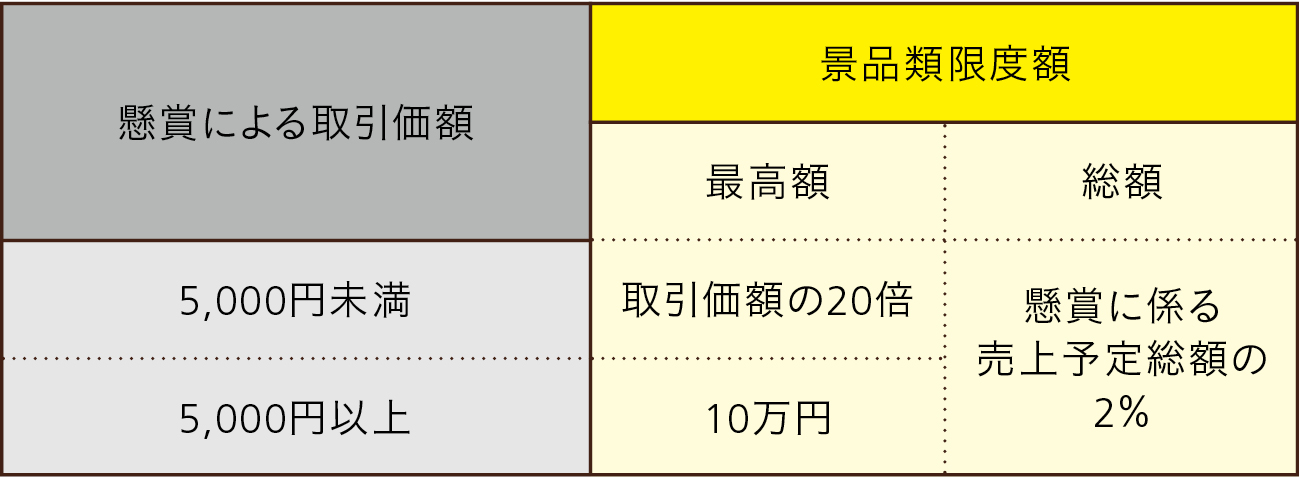

景品類については、上限金額に関する計算方法が存在します。景品類の扱いは「一般懸賞」と呼ばれるもののほかに、地域の小売業者やサービス業が共同で実施する「共同懸賞」、“来店者にはもれなくプレゼント”といった場合は「総付景品」と呼ばれるものがあります。新聞業、雑誌業、不動産業など特定の業種について提供可能な景品類に制限が設けられる「業種別景品告示」と呼ばれるものもあります。

「景品類」に関する詳細は、消費者庁がサイト上で公開しています。下記はその一部を参照したものですが、景品類にまつわる話は深掘りすればするほど、多くの微妙な問題にぶち当たります。

懸賞は細かなルールが存在するので、「懸賞には種類があること」「ルールが存在し、景品類の上限額が定められていること」の2点を知っておくと、まずは十分です。いざやるとなった際に、「ルールに則して進める必要があること」を思い出してください。

特にデジタル上で企画を立てた場合、どのようにして計算すればいいのか。雑誌の場合は定価がありますが、Webだとどう判断するのでしょうか? この問題に限らず、悩む場合は一人で抱え込まないでほしいのです。個別のケースでどうすれば実現できるのか、景表法のどこに該当するのかなど、案件によっては弁護士でも骨の折れる作業だからです。

Check!

Webを使って企業が商品のエンゲージメント調査をしたい場合、「回答者にインセンティブを付与するケースは景表法?」など、Webならではの対策も求められています。

- 教えてくれたのは…桑野雄一郎

- 1991年早稲田大学法学部卒業、1993年弁護士登録、2003年骨董通り法律事務所設立、2009年より島根大学法科大学院教授。著書に『出版・マンガビジネスの著作権』社団法人著作権情報センター(2009年)など。 http;//www.kottolaw.com/