ECサイトのFacebook投稿術

投稿はテーマを持って

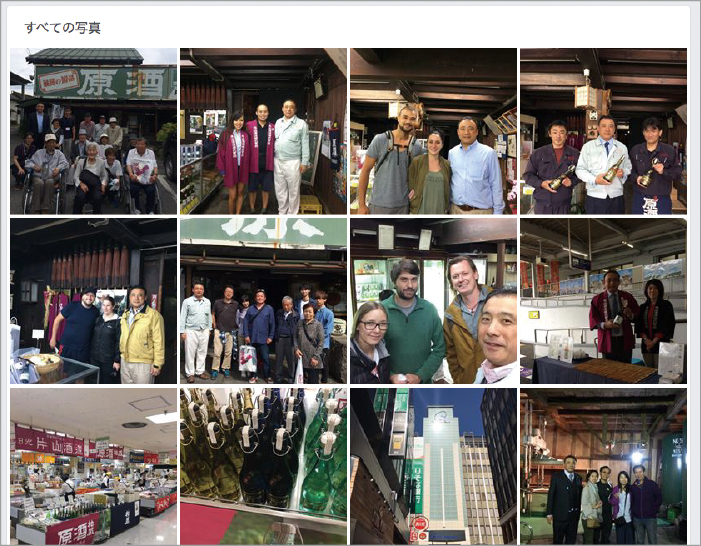

今回は、Facebook投稿のさまざまな成功事例を紹介しながら、そのポイントについてご説明していきたいと思います。まずご紹介したいのは、生酒を製造販売している片山酒造株式会社(01)です。こちらは、生酒の工場やお店を訪れた方と記念撮影して投稿しています。投稿の頻度は、1週間に3回程度の時もあれば1回の場合もあります。ページをよく見ると、外国人ばかりが目立ちます。インバウンドの観光客とパチリと撮って、皆さんでシェアするのです。一気に拡散します。

それを見た海外の方は、「なるほど、このお店は海外のお客様をもてなしてくれる日本酒の工場で、しかも生酒が飲めるし、おみやげで購入することもできる」とわかるわけです。英語も通じるなら、ぜひ行ってみたい。しかも日光だったら観光にもピッタリ! ということになるのです。海外のTV局も取材に来ますし、何かしらの賞を受賞すればさらにファンになってくれる要因になります。

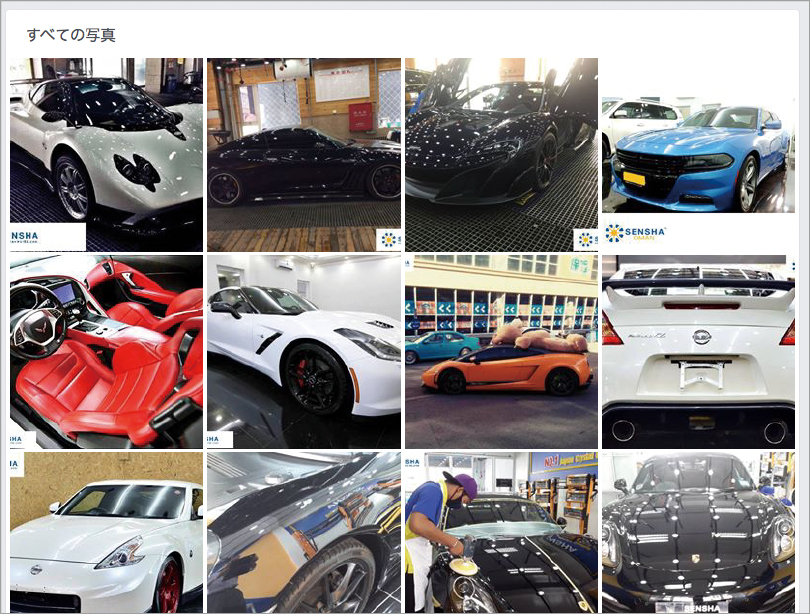

投稿の仕方としては、次にご紹介する「洗車の王国」(02)のFacebookページも参考になります。お店に入ってきたクルマが主役になっていて、ピカピカになったクルマを投稿しています。珍しい車種のクルマを投稿することで、「このようなレアなクルマもピカピカになる、安心して任せられる」となります。クルマ好きにはたまらないカットも拡散しやすいファクターです。

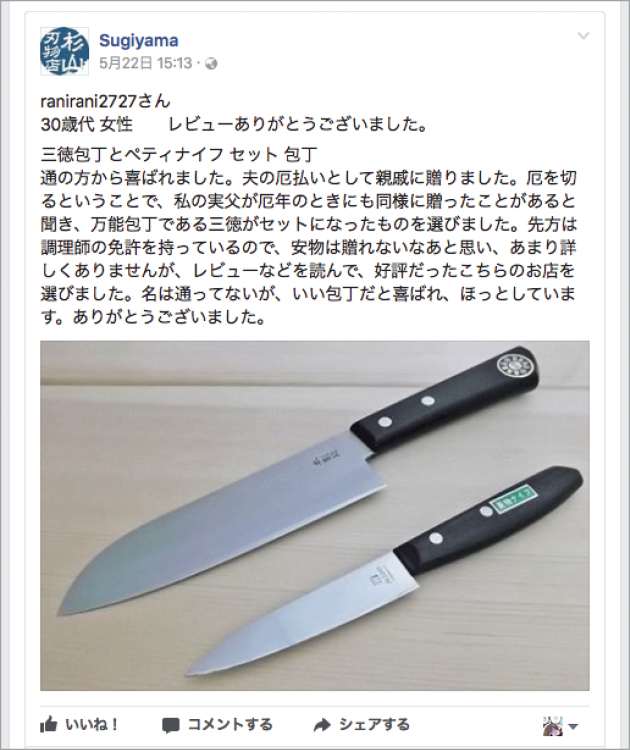

ネタの見つけ方がわからない場合には、杉山刃物店のようにお客様のレビューを掲載するのもよいでしょう。とても簡単な方法でヒト気(ひとけ)を出すことができます(03)。お客さまのコメントには、ベネフィット=お客さまのメリットが入っていることが多いです。厳しい評価もありますが、ここは正直にそのままのコメントを掲載するのがポイントです。

というのは、どんな企業、どんな商品であっても、メリットとデメリットがあります。100%すべてよいなんてことはないのです。360度全方位から見れば、必ずと言っていいほどよくない点があります。それをこのソーシャル時代に隠すことは不誠実と言えます。このため、多少の厳しい意見をそのまま掲載し、場合によっては店長やスタッフからのコメントを追記すれば、とても誠実感が出ます。ソーシャルメディアでは嘘がつけません。嘘はバレます。一番注意したい点ですね。

一方、わざと炎上マーケティングをソーシャルで実施するような企業もありますが、オススメできません。ソーシャル時代に生活し、特に行間を読むことに慣れている日本人は、このような炎上マーケティングの匂いがわかります。先日もあるコンサル会社がシステム会社をFacebook上で名指しで非難していましたが、そのような行為は品位を下げるだけですので、お薦めしません。

創業は明治13年という歴史ある栃木県日光市の酒蔵。訪れたお客様と共に撮影した写真をメインに投稿。それが結果として外国人の方が多く訪れている酒蔵、というイメージを定着させました

外国人のお客様との記念写真でイメージづけ

その名のとおり、自動車の洗車&カーケアサービスを提供する会社。同社で洗車した自動車の写真を投稿していき、幅広い車種に対応できることのアピールに成功しています

手掛けた仕事に絞って技術をアピール

静岡県三島市の創業62年になる刃物店。購入者のレビューをメインに投稿し、コミュニケーションを図っています

ユーザーレビューでコミュニケーション

必要なのは“半歩先のサプライズ”

グローバルで商品を販売するのであれば、「サムライストア」(04)のように英語を入れて投稿するのがオススメです。実際に海外セレブもわざわざ見に来て、その場で購入していくようです。

また、もしTVCMを制作したのであればぜひYouTubeだけでなく、Facebookにもアップしましょう。Facebookは現在、動画を優先してタイムラインに表示するので、TVCMのような動画素材は一気にリーチすることができます(05)。ただし、Facebookの場合には3秒見た場合にカウントされます。ここはYouTubeと違うところで、10秒でカウントするYouTubeの方が、ユーザーとのエンゲージは高くなります。

しかしながら、Facebook広告では趣味嗜好があうユーザーを選べたり、対象者の年齢も1歳ごとに選択できます。知っていただきいお客様へダイレクトに伝えたい場合には有効な手段だと考えられます。Facebookの3秒はECサイトの3秒ルールにも似ています。つまり、ファーストビューで表示された一瞬の判断で、離脱するのかとどまってじっくり見るのかの判断材料とされてしまいます。このため、Facebookの動画は表示されるサムネイルと最初の3秒がとても大事になります。特に動画がスタートした1秒以内は勝負と言っていいでしょう。

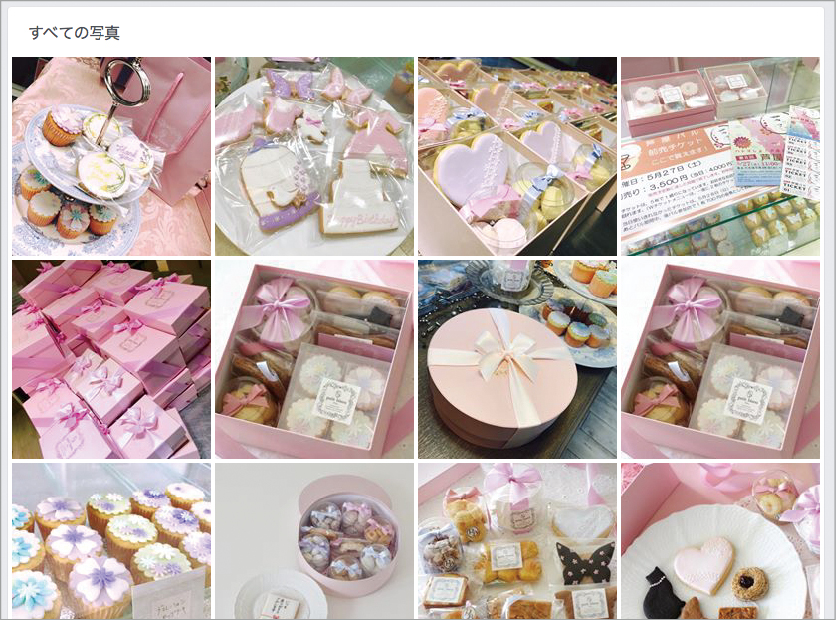

さて、続いてはかわいいお菓子が並ぶPetit bisou 芦屋(06)です。イベントや催事に出た時に、その画像を投稿します。お客様のリアクションやコメントがポストされるとうれしくなると思います。コメントや超いいね!のリアクションが、実は投稿するスタッフや店長のモチベーションをグッと持ち上げます。「かわいい~」といったコメントや「超いいね!」や「ウケル!」などのリアクションが付くのは、見られているという意識が働くため、もっと良い画像や動画を撮りたくなってきます。

モチベーションが下がるのは、誰も見てくれない、リーチも少なくいいね!も付かない場合です。これは会社から「やれ!」と言われてやっているくらいのモチベーションですので、結果的に“やらされ感”満載の画像や投稿になってしまいます。ユーザーは行間を読むことに慣れているので、マニュアルどおりの投稿は「つまらない…」となってしまい、好きな企業のECサイトであっても、反応しなくなってしまいます。

ソーシャルメディアは、ユーザーとエンゲージ(つながり)が持てる媒体と言っていいでしょう。炎上による企業ダメージを避ける投稿ばかりを繰り返すなら、マニュアルどおりで感動が何もない投稿になってしまいます。ユーザーに興味を持ってもらい、さらにはつながりを持ちたいのであれば、投稿にちょっとしたサプライズが必要です。それは写真がかわいいとか、キレイとか、海外の人がたくさんいる、迫力ある鎧兜が写っているなど、ユーザーが考える半歩先くらいのサプライズが欲しいものです。

ちなみに、Facebookページを運営するならば、プロモーションは掛けたほうが良いでしょう。あるFacebookページではプロモーションにより2年間でページ自体に3万いいね!をもらうことができたため、最近では各投稿に1日100円程度かけるだけで、数万のリーチを得られるようになりました。最初の頃は特にいいね!がもらえませんから、ページと投稿それぞれに1日100円~300円程度、合計200円~600円、できれば1,000円くらいプロモーション費用を掛ければ、1年で相当な数のファンが集まります。1投稿でリーチ2,500、いいね!が100程度もらえるようになると、スタッフのモチベーションも必ず上がってきます。これだけの人が見ているとわかれば、どんどん良い画像や動画を撮り、コメントも冴えてきます。

また、スタッフの方にはぜひFacebookページのインサイトをチェックするように伝えましょう。どんな投稿が良かったのか?ユーザーはどのような方がいるのか? など1日5分もチェックすれば大丈夫です。ポイントは、チェックする内容を決めておくことです。例えば、「30代、40代の女性は来てくれているのか」「プロモーションを掛けた時のいいね!はいくらいだったのか」などです。これを毎週Excelで管理するだけでも流れが見えてきます。

東京、姫路、京都、シンガポールに店舗を構える甲冑・刀剣ショップ。取扱商品の特性上、外国人向けのアピールは必須です

顧客ターゲットを見据え英語コメント

タオルやルームウェア、パジャマなどを販売。タオルのやわさかさや優しさを動画イメージで伝えています

イメージを視覚で訴える動画

兵庫県芦屋市にあるカップケーキをメインとした焼き菓子のお店。イベント出展情報をメインに投稿されています

出展情報をメインに商品の魅力を訴求

1926年に紙問屋として創業した大阪の文具専門店。1人の人格が日記のように取扱製品を絡めたコメントを投稿しています。決して「買ってくれ」色を出さず、おもてなしの心にあふれた文章が綴られています

おもてなしの心を前面に出すスタッフコメント

成功する投稿、最強のコツ

最後にご紹介したいのが、ネット専門だったEC企業が、リアル店舗を出店した和気文具(07)。店舗は約10年ぶりの復活。グローバルに展開しながらも足元の実業をしっかりこなしています。

成功するFacebookページのコツは、投稿している人が楽しんでいるかどうかだと私は思っています。和気文具が4月26日に投稿した「今日は雨ですね。当店のゴリラくんとクマさんのペン立てがお客様をお待ちしてます^_^」というコメントは、なかなかマニュアルどおりでは出てきません。いかにお客様やユーザーに楽しんでもらいたいかがにじみ出ています。

ソーシャルメディアに投稿してもなかなか成果が出ていないとおっしゃるECサイトの店長も多いですが、もう1度、お客様とのつながりを持つという意味が何なのかを考えてみてください。即購入する人=お客様ではなく、ゆっくりとファンになっていくことこそが実際のお客様になって、長いお付き合いになります。だからこそ、AIとかIoTとか、なんとかエンジンなどといったテクノロジーだらけのECサイトとは違って、お客様接点を大事にするお店づくりが大切なのではないでしょうか?

Facebookはそのようなお店づくりができるソーシャルメディアだと言えます。

- Text:川連一豊

- JECCICA(社)ジャパンE コマースコンサルタント協会代表理事。フォースター(株)代表取締役。楽天市場での店長時代、楽天より「低反発枕の神様」と称されるほどの実績を残し、2003 年に楽天SOY受賞。2004年にSAVAWAYを設立、ECコンサルティングを開始する。現在はリテールE コマース、オムニチャネルコンサルタントとして活躍。 http://jeccica.jp/