業界別NPSベンチマークを正しく読み解くには

NPSがマイナスになる日本特有のユーザー心理

顧客エンゲージメントを測定する指標として用いられることが増えてきたNPS。導入して調査を開始したところ、顧客から「マイナス評価」を受けて驚くこともあるだろう。だが、これは必ずしもあなたの会社や製品・サービスに対する顧客ロイヤルティが特段に悪いことを示すものではない。

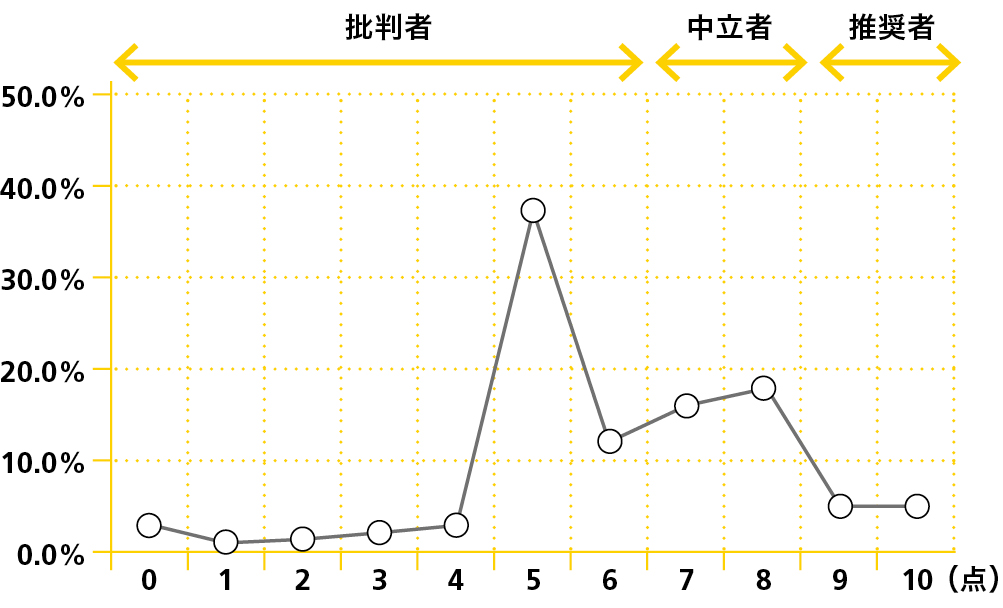

NPSの算出方法は「友人や同僚に薦めたいか?」という質問に対する「推奨者」の割合から「批判者」の割合を差し引くというシンプルなもの。これを評価する際に0点から10点の11段階で点数を付けるが、ニュートラルな「どちらでもない」という回答に対して、5~6点をイメージする方も多いだろう。

だが、NPSを提唱した米国のコンサルティング会社ベイン・アンド・カンパニーの定義では、文化的な背景の違いもあり7~8点が「中立者」となる。この中立者の割合はNPSの算定には用いられないが、5~6点は「あまり人には薦めたくない」ネガティブな批判者としてカウントされるため、日本でのNPS調査の結果がマイナス評価となりやすい傾向にある。

自動車保険業界(9社)平均のNPS推奨度分布を見ると、0から10の11段階で5点が最大値になるという、日本でのNPS調査に典型的な結果となっている。NPSでは「中立者」は7点と8点だが、「どちらでもない」という視点で5点を付けると「批判者」としてカウントされるので、マイナス評価となりやすいのだ

出典:2016年11月29日発表のNPSベンチマーク調査結果(自動車保険業界)より一部抜粋

では、NPSは役に立たない指標なのだろうか? という疑問が生じるかもしれないが決してそんなことはない。全世界で共通の標準化された指標を用いることで、自社と競合他社、あるいは業界ごとの比較、さらには国内とグローバルとの比較さえも可能になるからだ。

もちろんNPSは基本的に自社の顧客ロイヤルティを測定する指標なので、競合他社や業界のスコアを知るには第三者の調査が必要だ。その際に参考になるのが、2015年3月にNTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション(株)によって実施された「NPS業界ベンチマーク調査」だろう。本調査では金融・通信・情報機器・EC・旅行業など21業界、140ブランドに対して実施されたNPS調査で、ここまでの質・量とも大規模な一斉調査はその後(原稿執筆時点)実施されていないが、個別の業界ごとのベンチマーク結果は不定期に実施されているのでマーケティング担当者は参考にしてほしい。

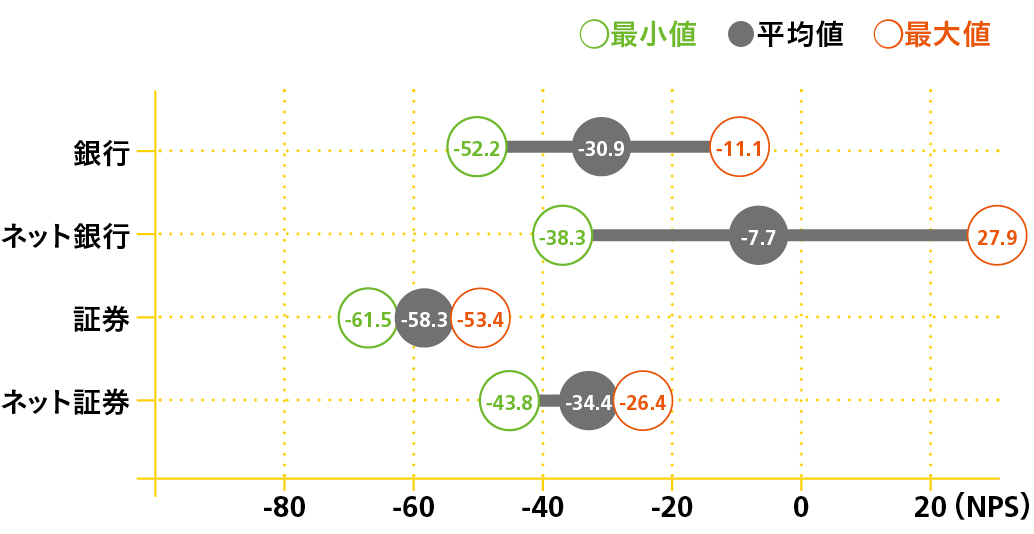

業界ベンチマークでは、従来からある「銀行」よりも利便性の高い「ネット銀行」のほうがインターネット利用者からの期待値が高いため、NPSも高めになる傾向にある。だが、これは全体的なブランドイメージの評価なので、個々のサービスの満足度とは直接は関係ない。また、利用者の「関与度」が低い商材ほどNPSが低くまとまる傾向も見られる

出典:2015年3月31日発表のNPS業界ベンチマーク調査より一部抜粋

「期待値」に大きく左右されるNPSベンチマーク調査

ただし、このベンチマーク調査結果を読み解く際には、いくつかの注意点があるので留意してほしい。まず、大前提としてアンケートに答えているのが「インターネット利用者」かつ「製品・サービスの利用者」である点だ。

例えば、「銀行」業界のNPSと「ネット銀行」業界のNPSのレンジを比較した際に、前者は最小値が-52.2から最大値が-11.1と低調だが、後者は-38.3からプラスの27.9まで高評価で推奨者の多さが窺える。

だが、これはネット銀行のユーザーが既存の銀行とは違うユーザー体験の利便性(営業時間や手数料など)を期待していることを示すものであっても、既存の銀行サービスが劣っていることを必ずしも意味しない。既存の銀行業務が必ずしもBtoCだけではないことを考えれば理解しやすいだろう。

また、マーケティング的な観点では、コンピューターやスマートフォン、海外旅行のような高額な商品・サービスあるいは専門性が高い「高関与」な商材は、おのずとユーザーの興味・関心が高くなる傾向にありNPSも高ぶれしやすい。その一方で、洗剤やお菓子のような日常的で低価格な「低関与」商材はそこまで熱心に推奨するユーザーが多くないためNPSのレンジ自体が低めに出る傾向がある。

さらに意地悪な言い方をすれば、ユーザーが自ら選んで購入したものは、ほかの選択よりも素晴らしいはずと思い込む「確証バイアス」の影響もある。特に新しいユーザー体験をもたらすビジネスを評価する際には、こうした偏りも無視できない要素だろう。

つまり、NPS業界ベンチマークを見る際には既存の業種や異業種と数値の大小を比較することにはあまり大きな意味はない。また、同一業界の競合他社とスコアを比較する際には、平均値から相対的にどのくらい離れているのか偏差値を求めてみるなどの工夫が必要となってくるだろう。

リレーション調査とトランザクション調査

また、NPS業界ベンチマーク調査は、基本的には半年から1年単位で実施することが望ましい「リレーション(リレーションシップ)」調査であることにも留意したい。これは基本的に顧客によるブランド体験や企業イメージ全体を評価するもので、個別のユーザー体験の改善点を発見するのには適していない。この場合、個別の重要度と満足度に関して別途設問を用意して測定することで、具体的な施策の改善点などに結び付けられるだろう。

一方で、より個別で具体的な利用体験をNPSと関連付けて評価する方法として「トランザクション」調査もある。こちらは常時あるいは定期的に主要な顧客接点(タッチポイント)で製品・サービスの利用直後に調査するもので、施策の具体的な改善に結び付けやすい。例えば、ECサイトであれば購入完了画面からアンケート誘導し、簡単な設問で回答してもらうことで実施可能だ。ただし、こちらの調査はサービスの保守や改善には効果を発揮するものの、ブランド全体の評価には直結しない。両者の調査手法は相補的な関係にあることを理解し、目的にあわせて使い分ける必要があることは知っておこう。

NTTコム オンラインが実施するNPS業界ベンチマーク調査。2015年の21業界140ブランドの大規模調査後も、業種別の調査結果を公開している

個別の商材の調査結果も発表される。NPSに合わせ、重要度と満足度のギャップを推奨者、中立者、批判者ごとに見い出すのに役立つ