スモールビジネスにおける動画の効果測定

どれほどの再生時間が受け入れられるのか?

ここでは、スモールビジネスで動画を導入した場合、どのような効果測定、検証が求められるかについて考えたい。

動画に限らず効果測定全般の考え方として、1つの項目を局所的に取り上げて評価するのは、適切な考え方ではない。その点を承知の上で、動画広告で優先的に気にかけたい指標を問うと、村岡雄史氏は「完全視聴率」を挙げた。

「テレビCM、Webに限らず、動画は一定の時間が見られないと利用のメリットが減ります。特にネットの場合、ユーザー側に主導権があるので、見たくなければすぐ離脱すればいいため、テレビCMよりも最後まで見せるのが難しいとも言えます。再生後、どれほどの長さは見られているかを検証して、動画の長さが適切か、離脱する原因は長さなのか、クリエイティブなのかなどの追及は不可欠です。最適な動画広告を目指す上で、目安となる指標の一つです」(村岡氏)

1 動画広告の測定では完全視聴率に着目せよ

P019で(株)リスティングプラスが広告運用して得られたデータより。課金対象となる再生3秒以降の再生回数5,270回に対して、1,677回が完全視聴。完全視聴率は約31.8%という計算だ

TKネイルスクールの測定結果をもう少し分解してみよう。再生時間ごとのユーザー数を確認すると、再生時間50%のユーザーが全再生ユーザーの6割強を占めていた。全編で10秒という動画なので、短尺の特徴が好意的に受け止められた結果といえそうだ。裏を返すと、さらに終わるまでの5秒が経つ前に、それまでの約半分が離脱したと解釈できる。極端に離脱者が多い場合は、離脱が顕著なタイミングを割り出し、クリエイティブの改善に活かしたいところだ。

短尺の動画広告については、出稿額を抑えながら高い広告スコアを得たという上記の調査もある。この結果が“10秒動画が最善”だと意味するわけではないが、完全視聴率の改善に映像の長さは気に留めたい要因といえる。

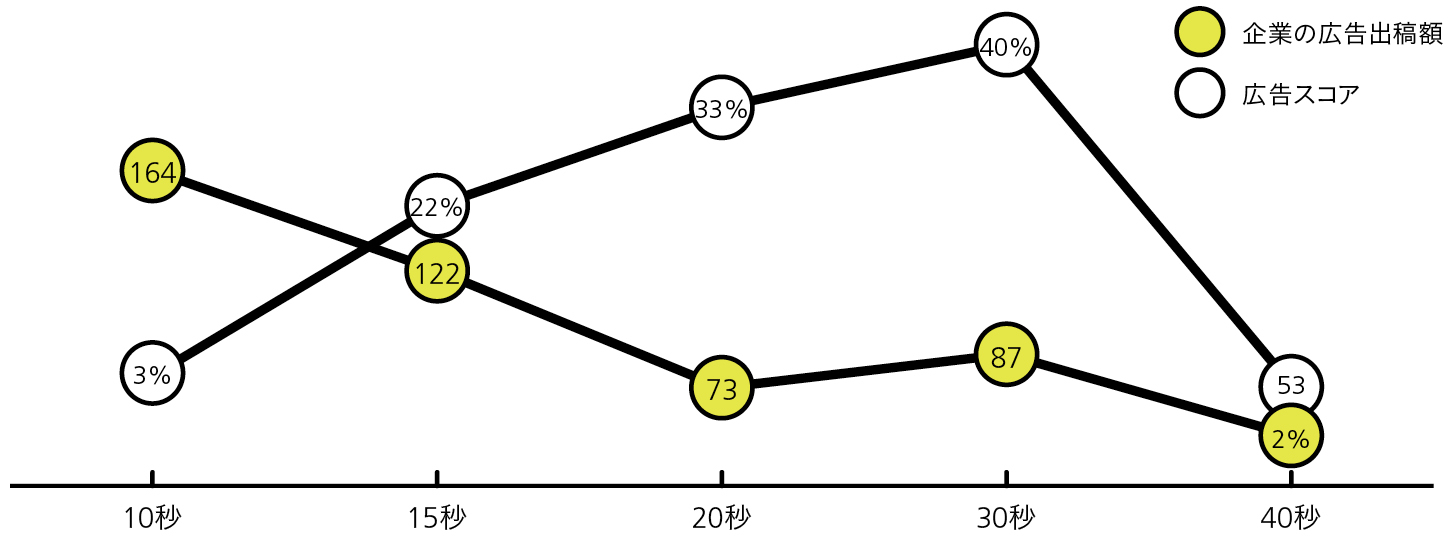

やや以前に遡るが、イギリスVdopia社の2014年8月調査によると、短時間の広告ほど、おおむね広告スコアが高く予算が抑えられるという結果が出ている。

出典:chocolate by Vdopia

目的を明確化して動画の使いどころを定める

次に、スモールビジネスにおいて現実的な動画の使い方を考えたい。この点を踏まえなければ、適切な動画への効果測定が行えないと考えるからだ。例えば、商品購買や会員獲得に結びつける動画と、実店舗への送客目的の動画、ブランディング動画では、それぞれ求められる役割と効果測定の観点が変わる。

2 動画の種類にあわせた効果測定を行う

村岡氏は、主に動画の種類を「投稿型動画」と「コマーシャル型動画」の2種類に大別できる、と語る。

「例えば投稿型動画の場合、話題化を目指しSNSでシェアされるバズ動画、ユーザーとの関係構築に軸を置きノウハウを提供するためのハウツー系動画、既存ユーザーの再訪を促すファンの維持を目的にした動画の3つに分けられます。このように目的をはっきりさせて、最適な配信元を模索しましょう」(村岡氏)

配信プラットフォームは、スモールビジネスを考慮すると、共有サービスやSNS経由の配信が中心となる。

「王道はYouTubeでしょう。自社チャンネルかAdWords広告での配信が考えられます。あとはFacebook(Fb)をはじめとした代表的な各SNS上での配信です。Fbの場合、Fbページでの公開かFb広告の利用、つまり自社のタイムラインで展開するのか、広告枠への展開を検討することとなります」(村岡氏)

デバイスは、より目的に近づきやすい観点で選ぶ。

「PCとスマートフォン双方で展開し、推移を見守りたいですが、予算を絞る場合、過去の自社実績やより流入を期待できるデバイスを勘案します。広告市場を考えるならスマホ優先です」(村岡氏)

これらを踏まえ、具体的な指標の読み解き方を考える。

指標を読み解き数字の意味を探る

では、実際にGoogleアナリティクスやプラットフォーム側の広告管理画面などで指標を確認する際に、どう見ていけばいいのか。

スモールビジネスに限らず、動画広告を考える際に村岡氏は4つの目的と指標を重視しているという。

1 バズ目的動画…シェア数

2 顧客との関係構築…エンゲージ メント率

3 認知拡大…完全視聴率

4 売上促進…コンバージョン数

KPIの中身によって、重視すべき指標とその評価が異なってくる。ここでは、実際のデータに基づきながら指標の読解について考えてみたい。

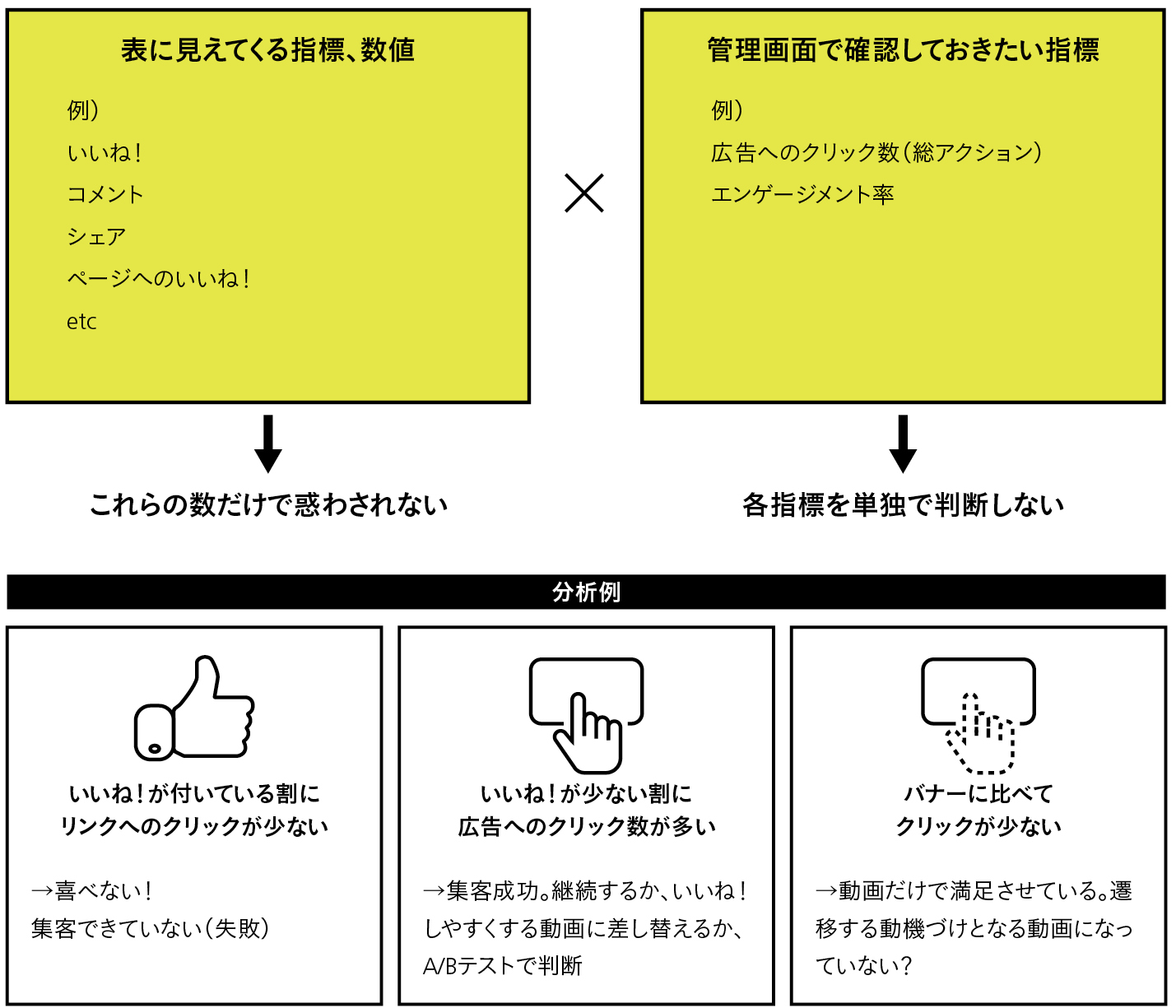

3 表に見える数値だけで一喜一憂しない

1についてはわかりやすい。各種SNSでシェアされた数は、他者とその動画を共有したい数であり、その数が増えるほど拡散していることとなる。ただし、バズを狙った動画自体が、「なぜバズを狙うのか?」を十分検討した上で取り組むべき動画でもある。

「バズが起きた後の設計まで含めての戦略が求められるので、しっかりした戦略設計がないならば、しかも地道にスモールビジネスから始めようという観点を意識するならば、あまり手を出さないほうがいいかもしれません」(村岡氏)

2は、Facebookを舞台に考えると想像しやすい。エンゲージメントとは、「いいね!」やシェア、コメントの数にとどまらない。

「表向きは表示されませんが、リンクへのクリックをはじめ、広告をクリックした数も見逃してはなりません。現状のFacebookでは、それらの総数ではなく、総数に対するユニークユーザー数(同じ人がいいね!、コメント、シェアした場合、3とカウントせず1とカウント)をリーチした数で割った数値を“エンゲージメント率”とし、管理画面で表示されています」(村岡氏)

これらの考え方は動画に止まらず広告全般の考え方にもつながる。あとは、過去に展開していた自前のデータ(バナー広告含めて)があれば、そのデータと見比べながら、自社の傾向を探っていくといいだろう。

シナリオに基づいた確度の高い評価を行う

3の認知拡大は、完了まで視聴してくれる分、ユーザーとの結びつきが深まる効果がある。シェアがされやすくもなり、ユーザー当人への認知の浸透と、周辺への拡散促進(シェアせずとも、リアルのクチコミを含めて)の両面を測るのに、参考になる。

4 動画広告で実現したいことを意識して検証する

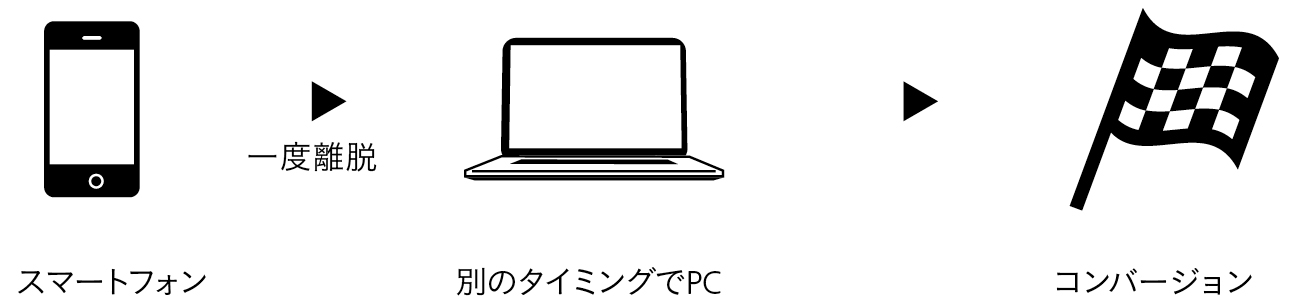

例えば、スマートフォンで動画広告を視聴し、気になっていたユーザーが、別のタイミングで思い出し、PCで改めて調べたり、コンバージョン(CV)につながる動きをした場合、どこをどのように評価すべきだろう? そこには「アトリビューション」と呼ばれる間接効果についての解釈が必要になる。もちろん、完全視聴率(視聴完了率)が間接効果を測る万能な指標ではないことを前提に、村岡氏は以下の点を補足する。

「動画広告を展開する前に取り組んでいた施策があれば、CVについて動画広告実施前後で結果を比べるといいでしょう。実施後に動画以外の施策、SEOやリスティング広告に明らかな数値の変化があれば、動画広告の何かしらの寄与が推測できます。そこに完全視聴率を加味すると、よりいっそう動画への分析が深く行えると考えます」(村岡氏)

4で注意したいのは、どこにCVを定めているか、である。KPI設定につながる話だが、再びP019の分析結果を例にしてみよう。この事例は資料請求数をCVと定め、計測してきたデータである。しかし、LPへの流入をCVと定めていた結果だったら、同じ数値に対して異なる見解が浮上する。本案件では動画が向いていないという解釈が可能になるからだ。また、情報量の多い動画を見て満足したユーザーがバナーほどLPへのアクション欲が湧かなかったことも考えられる。CVの置き所次第で、取り組みの方向性が変わることも心に止めたい。

この事例では、将来的には入学数と広告の貢献度についても考えられるかもしれない。明らかに動画広告経由の入学者が多ければ、動画広告の比重はもっと高めていいだろう。同様に、バナー経由のほうが数値が高くなる場合、数値に偏りが出ない場合、そこまで含めた評価が可能なのかなどを含めて、多層的な分析を通じて、より適切なシナリオを描き、CVを高められるようにしたい。

- 教えてくれたのは… 村岡雄史

- (株)MFI 代表取締役。MFIは宮崎県に本拠地を置き、特に動画制作/広告に強みを発揮するデジタルマーケティングカンパニー http://www.mfi-inc.co.jp/