“カスタマー・ジャーニー”をどう考えたらいいのか?

カスタマー・ジャーニーの終着点をどこに設定する?

近年のマーケティング界では、次々と新しいキーワードが登場しては更新されていく。トレンドワードをキャッチアップしていくだけで精一杯だ、という声も耳にするが、重要なのは、そのキーワードの背景にある思想を理解することである。

数年前まで「タッチポイント」という用語がトレンドだった。「顧客の生活動線上にブランドと出会う接点をつくろう」という思想から生まれたものだが、運用の中で「メディアありき」でタッチポイントを設計しがちだった。そこで「メディアではなく、顧客ありき」という自戒の念から生まれたのが「カスタマー・ジャーニー」という発想だ。

ところが、その思想を十分に理解せず、単に「認知から検索、そして購買に至る」というAIDMA型※プロセスをカスタマー・ジャーニーと呼ぶ人が多い。生活者のジャーニーは1回の購買で完結するとは限らない。最終的に顧客をどこに導きたいのか、企業/ブランドのヴィジョンがゴールとなる。

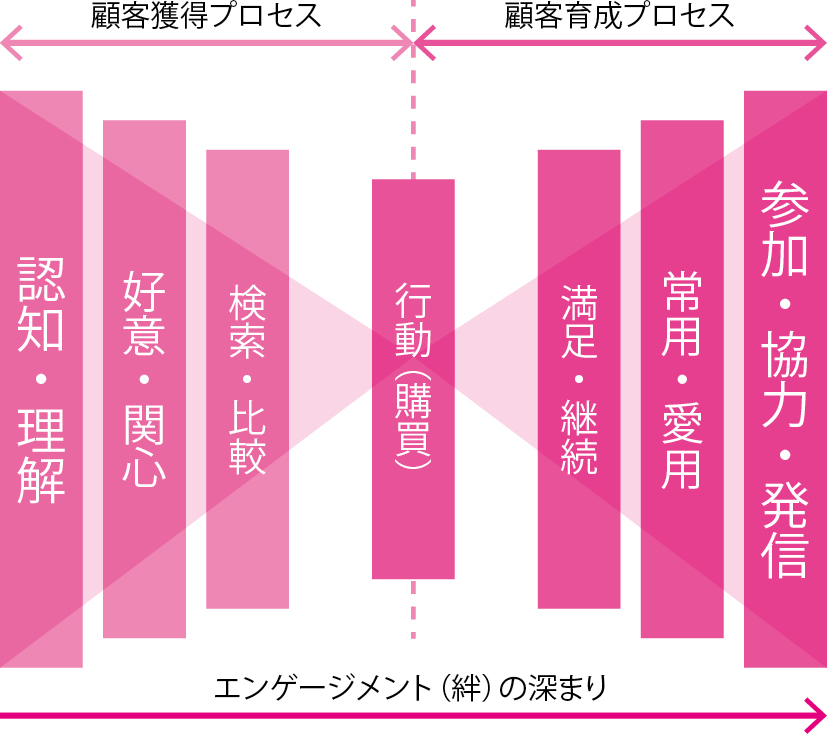

01は「ダブル・ファネル」と呼ばれるモデルだ。左半分はいわゆるAIDMA型の、行動に至るまでのファネル。だが、そこが終点ではなく、むしろその行動体験を起点として、どう顧客の意識と行動が変化し、ブランドのファンに育っていくかという右半分の重要性を気づかせてくれるモデルだ。

ダブル・ファネルの右半分は、従来の「CRM」(顧客関係管理)の領域。これを左側の顧客獲得プロセス(パーチェスファネル)と連結し、一体管理する。しかし、実際に一体で運用するには、統一した管理指標をどう持つかという課題が残る

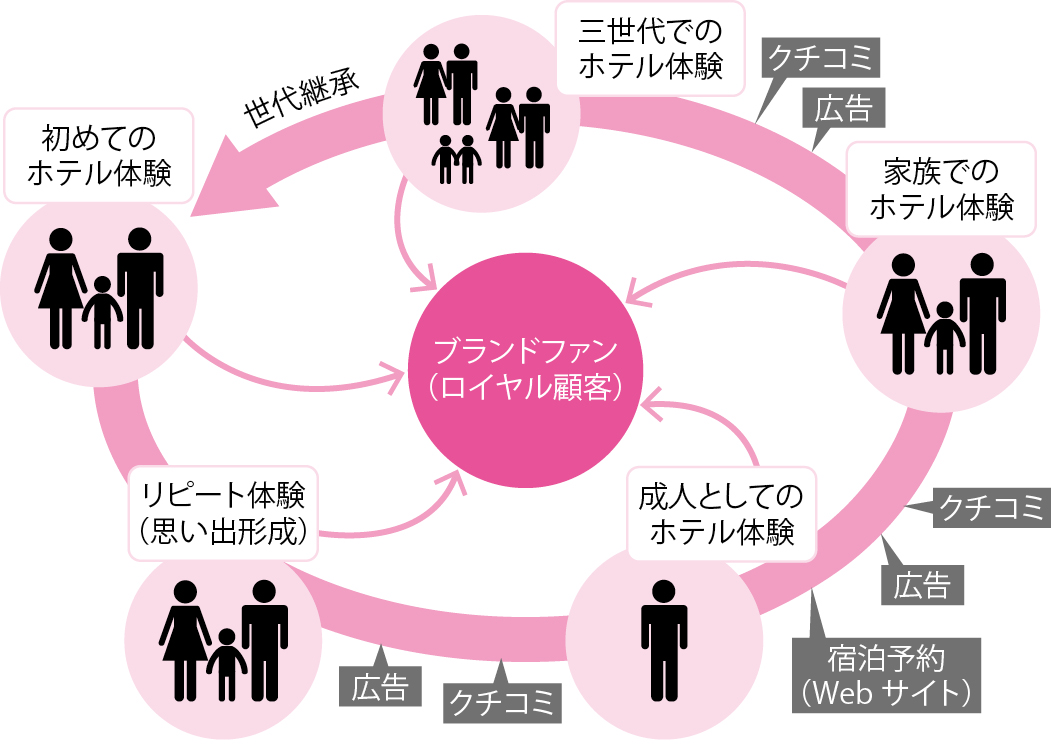

ある老舗ホテルは、顧客3代にわたる交流でカスタマー・ジャーニーを描くという。両親に連れられた幼い日の体験から、自分が大人になり、やがて祖父母として孫を連れていく。そうしたブランドとの絆(エンゲージメント)が深まるプロセスの想定が重要だ(02)。

カスタマー・ジャーニーのつくり方に正解や一般解はなく、その企業/ブランドのヴィジョンに沿っていることが重要だ。顧客の人生の中で企業/ブランドとさまざまな場面で関わり、絆が深まる長い“旅路”が本義だろう

カスタマー・ジャーニーを360° × 365日で把握

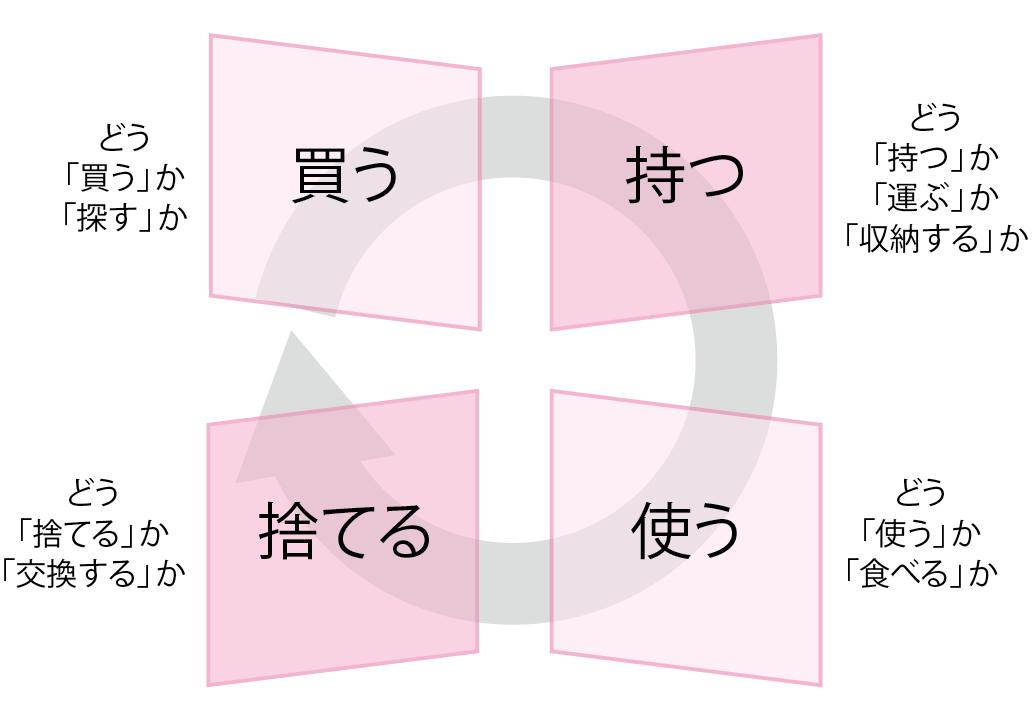

適切なカスタマー・ジャーニーを描くには、360° × 365日で顧客行動を俯瞰するアプローチを推奨したい。一般的には「どう検索するか」「どう購買するか」「どう使用するか」というキー・モーメントにフォーカスして、そこでアクションプランを考えることが多い。

ここでは「買う→持つ(保管する)→使う→捨てる(交換する)」という全周的なサイクルで描くことで、今まで見過ごしていた行動チャンスを発見できる(03)。特に「持つ」「捨てる」は見落とされがちな行動だ。さらには1カ月、1年という長い期間で行動を俯瞰することで見えてくることもある。

通常のマーケティングは使用行動や購買行動に意識が集中しがち。競合各社がまだ気がついていないチャンスを発見するには、生活者の行動を点ではなく、一連のジャーニーとして俯瞰的に観察・分析しよう

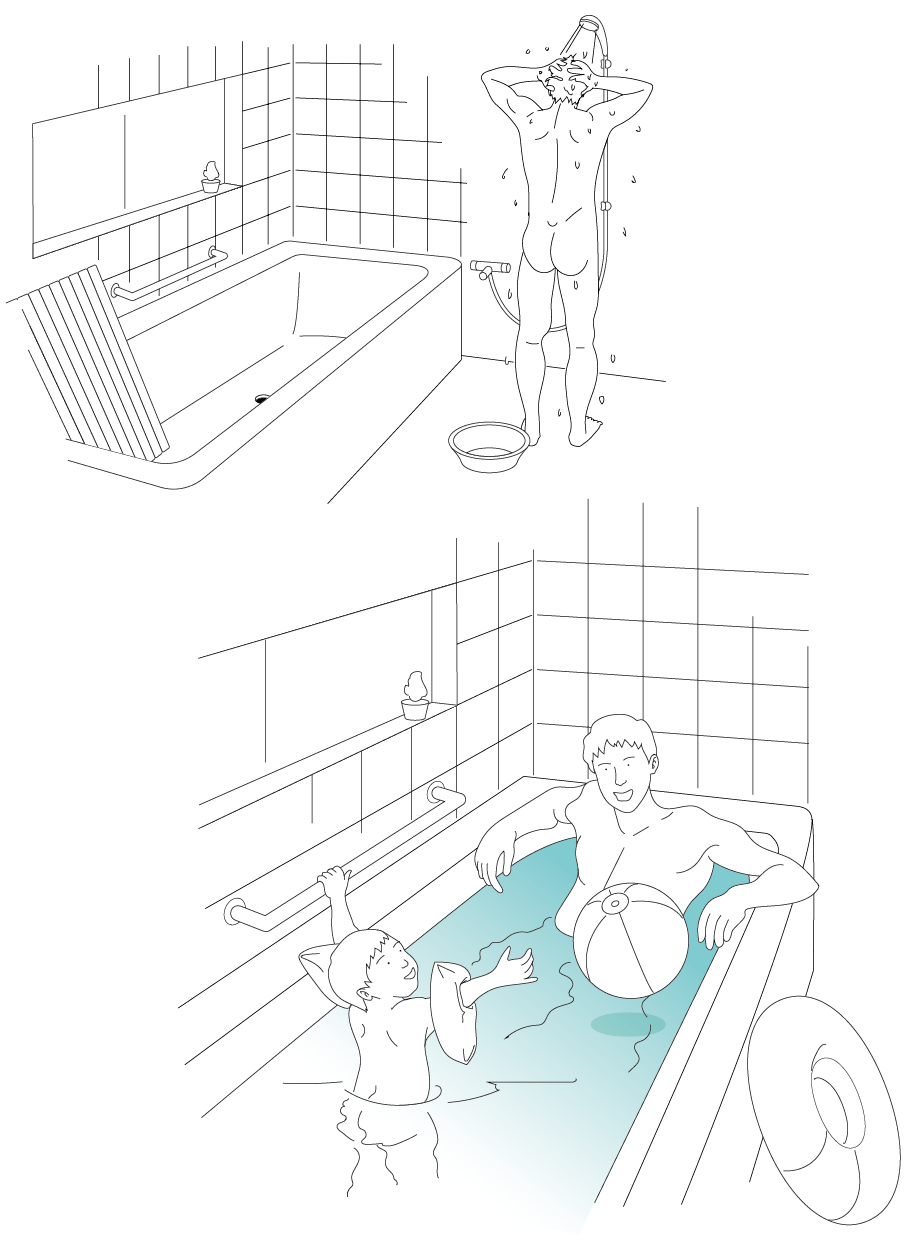

例えば入浴剤で考えてみよう。入浴剤は冬によく売れるが、夏場は浴槽にお湯を溜めずシャワーだけで済ます人が多く、入浴剤には厳しい季節だ。購買履歴を追いかけると、夏冬、同じブランドを使ってくれるロイヤルユーザーはいても、夏はまったく使わず、冬になると同じブランドに戻る“渡り鳥”ユーザーがいることもわかってくる。これも一つのカスタマー・ジャーニーだが、半年も間隔が空くと、再び確実に戻る保証はない。夏場にも施策を投入し、関係性を維持する方が効果的だろう。

そこで、猛暑の夏に入浴剤を売るために、まず浴槽を溜めてもらう行動をつくり出す必要がある。夏に人気なのはプールである。「お風呂を溜めよう」ではなく「ちょっとぬるいプールをつくろう」と読み替えることで、夏の入浴行動を活性化させることができるはずだ(04)。360° × 365日で気を配りながら思い描いたカスタマー・ジャーニーを実現するためには、こうした行動デザインが不可欠だ。

夏に人気のない「お風呂行動」を動かすには、夏に人気のある行動=「プール行動」を活用すると効果的。こうした「近くにある別の行動」への乗り換えを、当研究所では「レーン・チェンジ」と名づけている

- Text:國田圭作 Keisaku Kunita

- 博報堂行動デザイン研究所所長。入社以来、一貫してプロモーションの実務と研究に従事。大手嗜好品メーカー、自動車メーカーをはじめ、食品、飲料、化粧品、家電などの統合マーケティング、商品開発、流通開発などのプロジェクトを多数手がける。2013年4月より現職。著書に『「行動デザイン」の教科書』(すばる舎刊)。 http://activation-design.jp/