生徒の「わかった」をつくり出すまでの、これまでにない道のり

デジタルならではの「わかった」をどうつくり出すか

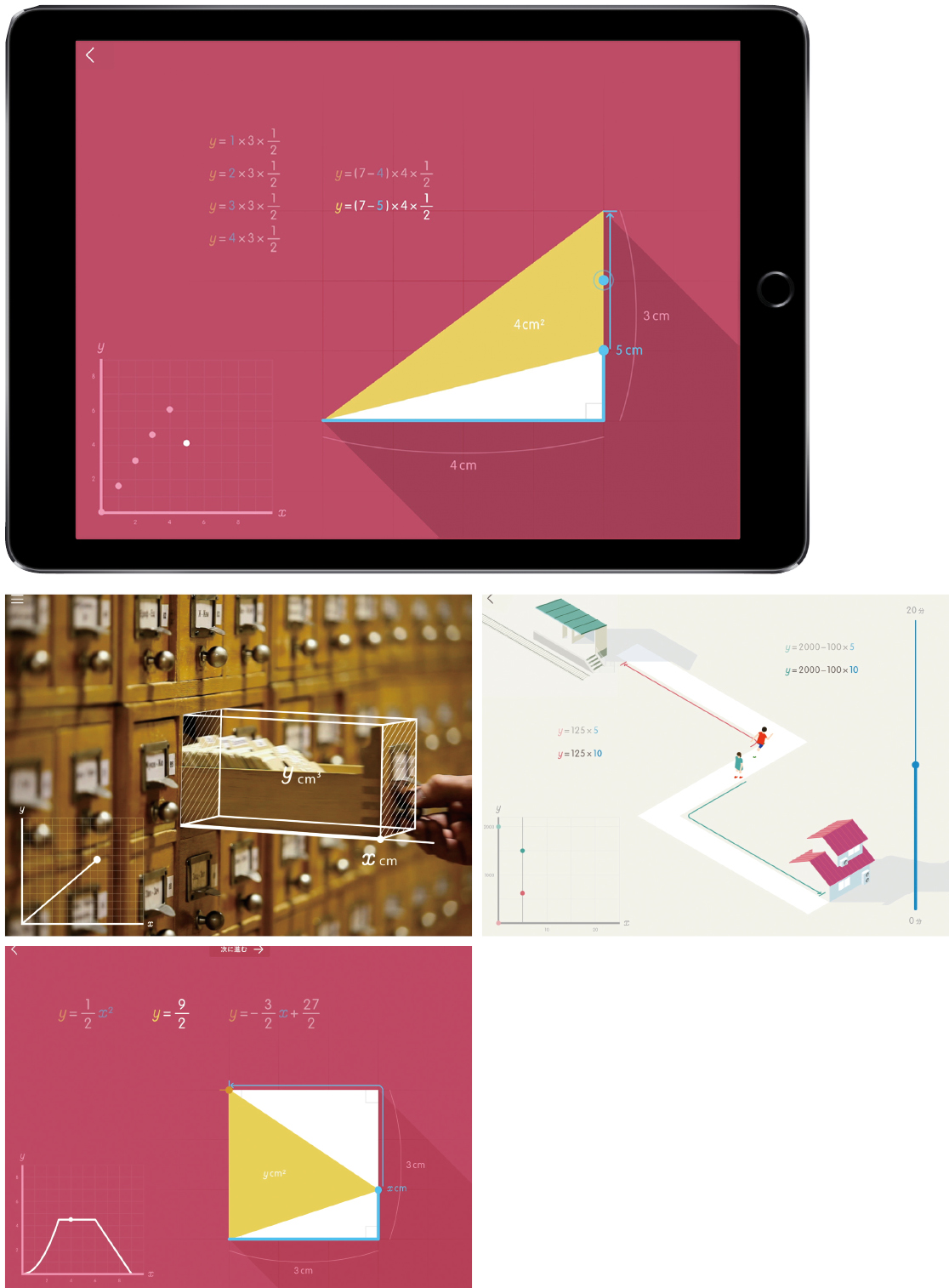

教育や育児などの生活分野でさまざまなサービス、コンテンツを展開するベネッセコーポレーション(以下「ベネッセ」)。なかでも小中高生に多くの支持を受ける通信教育講座「進研ゼミ」が、この春からiPad学習を強化した「進研ゼミ+」として生まれ変わった。それに先駆け、2015年から受講生向けに提供している副教材的なコンテンツが、iPadアプリ「デジサプリ」シリーズだ。進研ゼミでは、これまでもデジタル化した教材を積極的に提供してきているが、デジサプリはそれらとはひと味違うものだという。

同社ハイブリッド講座開発推進部の前川靖博氏は、その違いをこう説明した。

「私たちがこれまで提供してきた中学生向けのデジタル教材は、『Challenge』などの紙媒体で好評だった内容をそのままデジタル化したものが多かったんです。しかし、iPadのようなデジタルデバイスが子どもたちの間でも広く使われるようになっていくに連れ、社内でも、デジタルだからこそできる教材を提供すべきではないかという問題意識が育ってきました」

「デジタルだからこそできる」とは、教材に動きや音を加えたものといったイメージだろうか。同社教材開発担当の永田幸樹氏は、それだけではないと話す。

「私たちが目指しているのは、そういったデジタルの特徴を駆使して、その教科全体に通用するような見方や感覚などのセンスを身につけられるものです。デジタルでしかできない、これまでになかったものをつくりたい、そう思ったんです」

前川氏はその「つくり方」に注目したという。

「新しいものを生み出すなら、そもそものつくり方から見直す必要があるのではないか、と。そこで注目したのが『プロトタイピング』なんです」

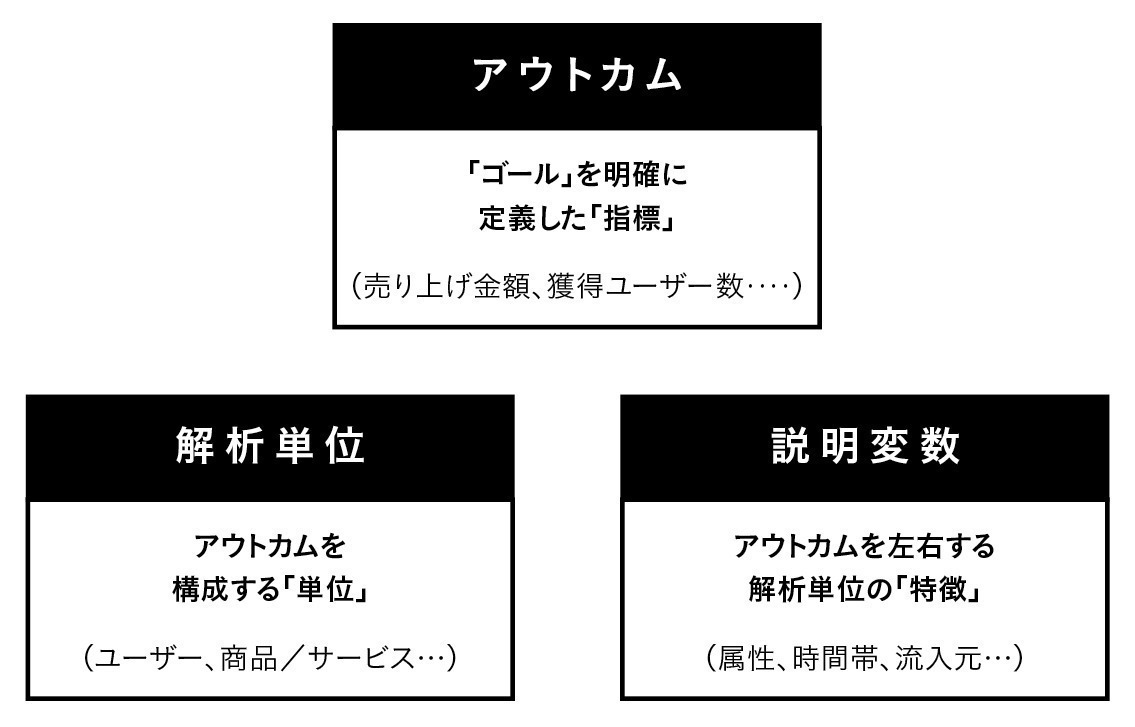

協力を依頼したのは、プロトタイピングに多くの知見を持つtakram。テーマは苦手とする生徒の多い「関数」。KPIは「ユーザーである生徒氏たちの『わかった』の一言」(前川氏)。takramはその課題にどう取り組んだのだろう。

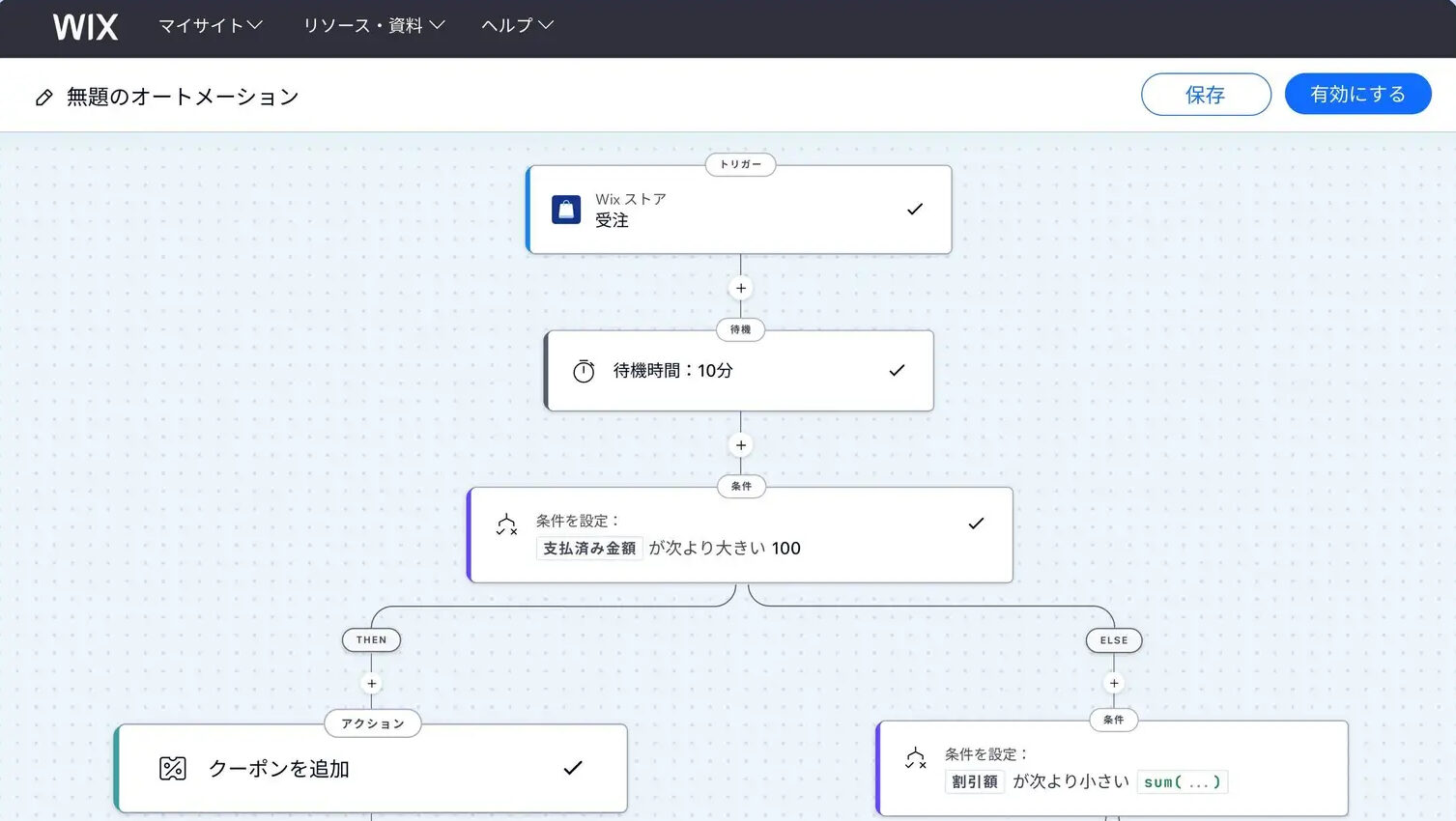

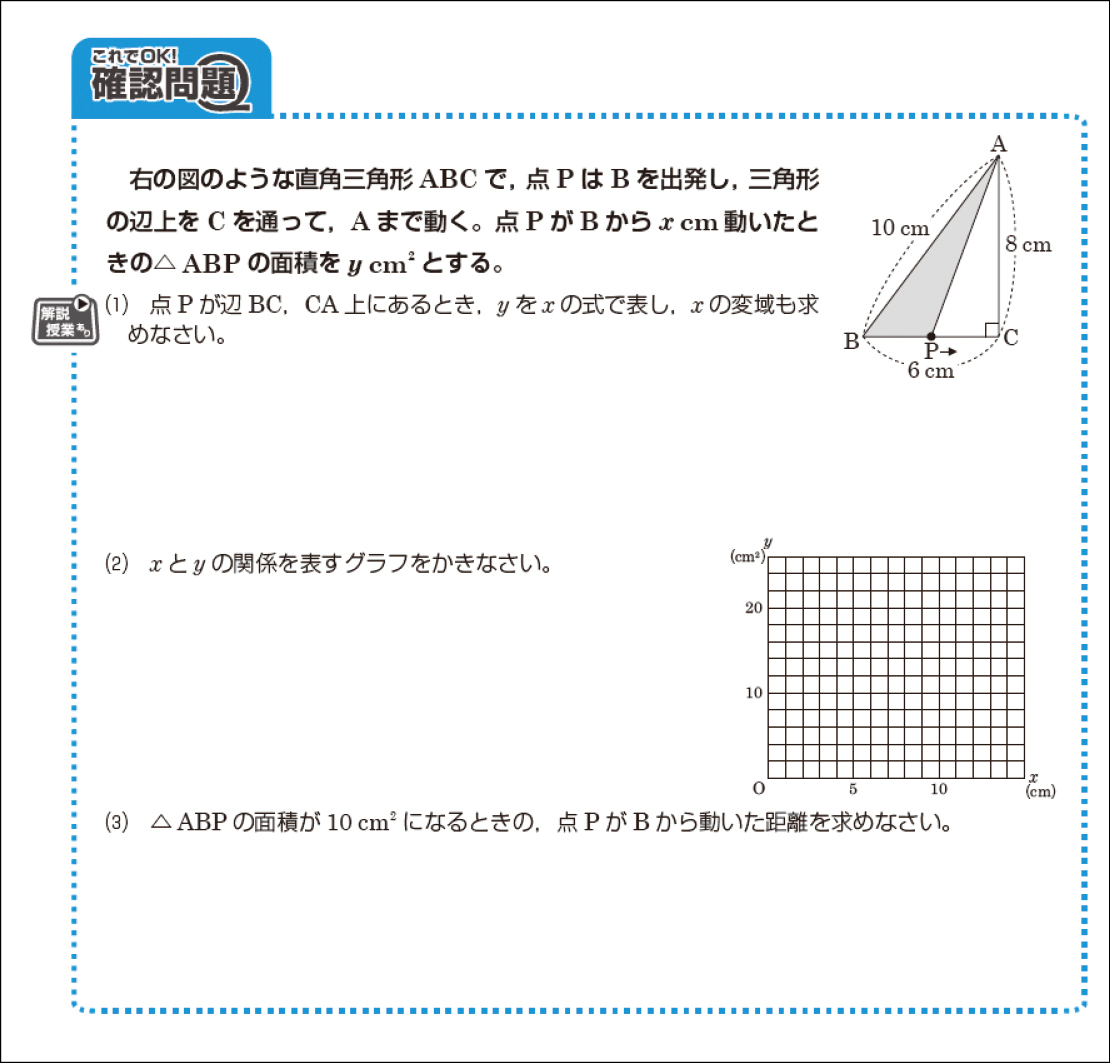

今回の「関数サプリ」プロジェクトの中で、ポイントとなったのはこの「1次関数」にまつわる問題(『Challenge』より)だ。デジタルの力を使って、どう子どもたちに理解させるのか。それが今回の課題だ

全員参加のアイデアソンで仮説を組み立てる

実働モデルであるプロトタイプを、早期から制作することで、仮説の検証を行いながら開発を進める「プロトタイピング」。takram側のプロジェクトリーダーを務めた緒方壽人氏は、ベネッセからの依頼を聞いて、まず、「プロトタイピングに適したテーマだ」と感じたという。

「動きや音といった要素を使うことはもちろんですが、これまでにないアプリをつくろうという狙いそのものが、プロトタイプを使った開発にあっていますし、そんな新しいことに挑戦しようというベネッセさんとなら、共感しながら開発に取り組んでいけると感じたんです」

デザインを担当した松田聖大氏は、話を聞いてすぐにプロトタイプの制作に取りかかったと当時を振り返る。

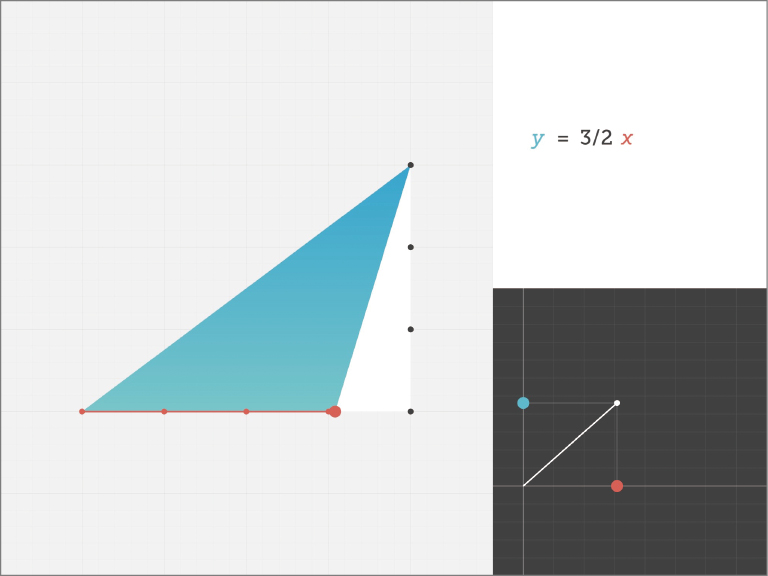

「関数サプリで取り上げる内容のなかでも代表的なものが、“図形の辺上を動く点”の問題です(右上図)。点「P」が動くにつれて、三角形の面積がどう変わるのか。この考え方がわかれば、他の問題を解く手がかりになるということで、まずはつくってみることにしました」

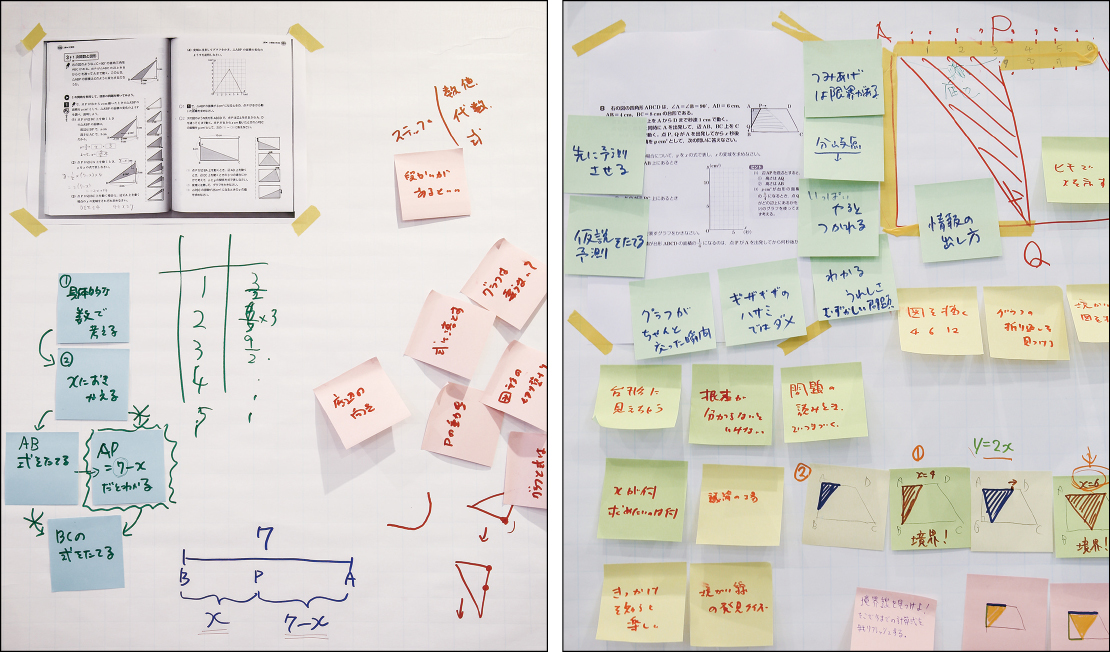

それができあがるのと同時に開催されたのが、外部プログラマーを含む関係者全員が参加しての「アイデアソン」だ。アイデアをひたすらに出しあい、それをまとめていくアイデアソン。そこで重要な役割を果たしたのが、アプリのプロトタイプだったというわけだ。

この段階で蓄積されたアイデアが、プロジェクトの骨組みとなる「仮説」を組み立てる重要な要素になった。

初期段階で行われた「アイデアソン」の際のホワイトボードの様子。参加者全員で課題を出しあったという

「今回の課題をデジタル化するとなれば、“動点Pを動かす”のは誰でも思いつくことですし、どういうものができるかも想像がつくように思えます。それでもつくって試してみる。必ず見えてくることがあるからです」

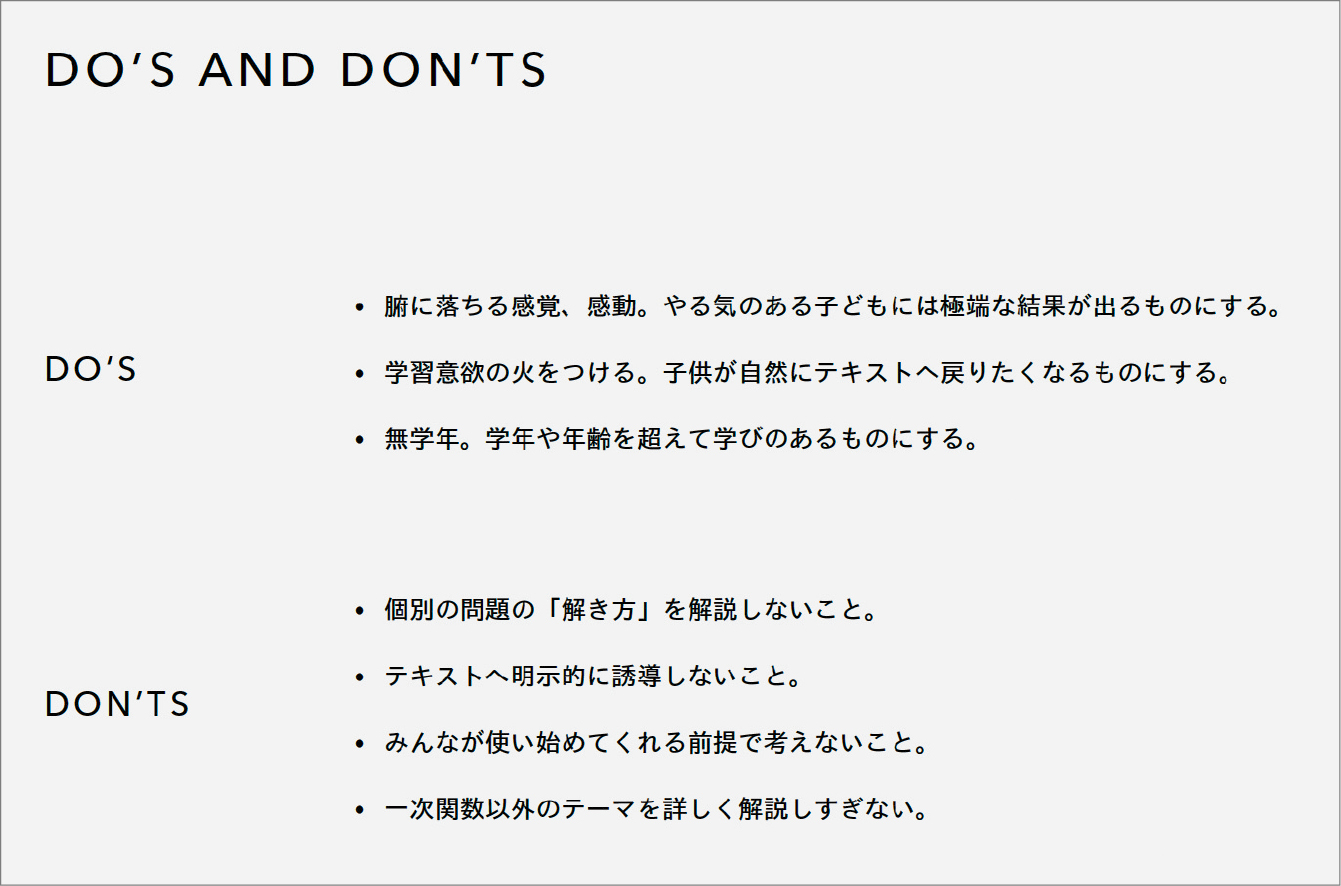

アイデアソンで蓄積された「気づき」は「DO’S AND DON’TS」なるリストにまとめられ、共有された。メンバーそれぞれがフォーカスする目線の先を揃えようというわけだが、ここで注目したいのは「DON’TS」、つまり、すべきでないこともリスト化しているところだ。プロトタイプでの試行錯誤を重ねてイメージが具体化することで生じる「あれもしたい、これもしたい」状態を避けるための工夫だという。

「個別の問題を解くための解説ではなく、関数の本質を理解させるためのアプローチをしよう。そう、あらためて宣言をしたというわけです」

アイデアソンを踏まえた上でつくられた、フォーカスすべき点を定めたリスト。「すべきこと」だけでなく「するべきでないこと」もまとめているのが特徴

ユーザーインタビューで浮き彫りになった問題点

「DO’S AND DON’TS」を踏まえ、ここからプロジェクトは具体化のフェーズに入った。ここでのポイントとなったのは、直接のユーザーとなる「生徒」たちへのインタビューだ。プロトタイプを使ってもらいながらの聞き取り調査は5回にわたって行われたという。松田氏はこの時、「わからない」と話す生徒が、何をどう見ているのかに注目した。

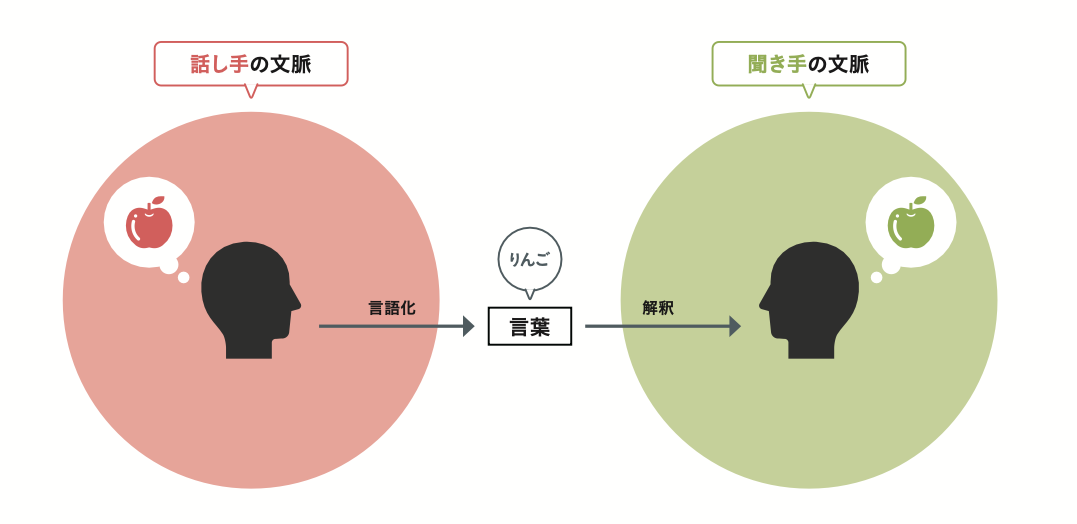

「一緒に問題を解きながら試していくうちに、表現の細かな部分がポイントだということが見えてきたんです」

同じ動きの表現でも、タイミングよく音が出るのか、そうでないのかで理解度に差が出る。点が動く際にも、その動き方の違いでわかる、わからないが変わる。他にも図やグラフの大きさや色、レイアウト、一度に表示する情報の量などによっても、理解の度あいは異なった。

この事実は、takramはもとより長く教育コンテンツの制作に携わってきたベネッセの二人にもさまざまな「気づき」を与えた。

「一つの製品開発に、これほどまでに徹底してインタビューをしたことはありませんでしたから、彼らの様子を見ているだけでも予想外のことがたくさんありました。それもプロトタイプがあるからこそ。個人的にはワクワクしましたね」

予想を超えたことが次々に起きる。緒方氏はそこにこそ、プロトタイピングが「新しいものを生み出す」理由があると話す。

「予定した通りに進んでいくだけでは、最初に考えたものを超えないと思っているんです。お二人からすると、予想外のことが次々と起きて、このペースで間にあうのかとソワソワしたのが本音ではないかと思うのですが(笑)」

当初は動点Pをタップして動かすだけのものだったが、ユーザの声から学びを得て、同時に図と計算式を確認できるようにした。ここが今回のプロジェクトのブレイクスルーポイントだったという。なお完成したアプリでの様子は右ページ上参照

得られた知見と開けた可能性

実装の段階を経て、アプリがリリースされたのは昨年8月。プロジェクトがスタートしておよそ8カ月後のことだった。

「調査によると、利用した生徒さんの7割が『満足』の評価をつけていました。これはとても高い数値です。冒頭で前川が『KPIは“わかった”』だと言いましたが、そういう意味で、大きな成果が出たと言えると思います」(永田氏)

前川氏は、数値に現れない部分での成果も大きかったと感じているという。

「副教材ということもあって、売り上げへの貢献度を直接測る物差しがないのですが、それ以上に、プロジェクトを通して得られた経験の価値が大きかったと感じています。デジタルでしか伝えられないものにどうアプローチすればいいのか。その可能性の一端が見えたのではないかと思っています」

iPad用アプリとしてリリースされた「関数サプリ」。「進研ゼミ+」会員向けのアプリだが、AppStoreからダウンロードすると、一部を試すことができる