何を、誰にアピールする? 零細企業だからこその強みの見つけ方

自社を一言で説明すると?

埼玉県草加市の(有)森工芸社は、社員数8人の木材加工会社。2015年10月にWebサイトをリニューアルすると、ローンチから1カ月も経たないうちに問い合わせ件数が急増、セッション数は約10倍になるなど、大きな成果を上げた。その理由は、制作会社の協力を得て、自社の課題を見つめ直し、ターゲットに届く形できちんとアウトプットすることができたからだ。

もともと同社は、電材と呼ばれるブレーカーなどを収納するボックスを木材で製作するBtoB向け企業だ。リニューアル前のWebサイトにも会社概要や事例は掲載していたものの、あくまで企業向けの内容で、Webからの月の問い合わせも2、3件程度だった。

「以前は、初めて会うお客さまに『何をする会社ですか?』と聞かれても、電材製作としか説明できなかったんです。でも、それでは業界の人にしか伝わりません。今後は新しい機械を導入して仕事の幅も広げるつもりだったので、より多くのお客さまにアピールするために、Webサイトをリニューアルしようと考えました」(石本加代子氏)

このような相談を受け、Webサイトのリニューアルを手がけたのが(株)パイプラインだ。代表の松本大河氏は、森工芸社の以前のWebサイトの問題をこう指摘する。

「一目見て木材関係の会社であることはわかりましたが、どこが事業領域で、何が強みなのか、さらに、BtoBなのかBtoCなのかもWebサイトからはわからないのが第一印象でした」

また、森工芸社はちょうどその頃、事業の方向性に迷っていた時期でもあった。そこで、Webサイトのリニューアルを機に、事業全体を改めて見直す作業に取り組むことにした。

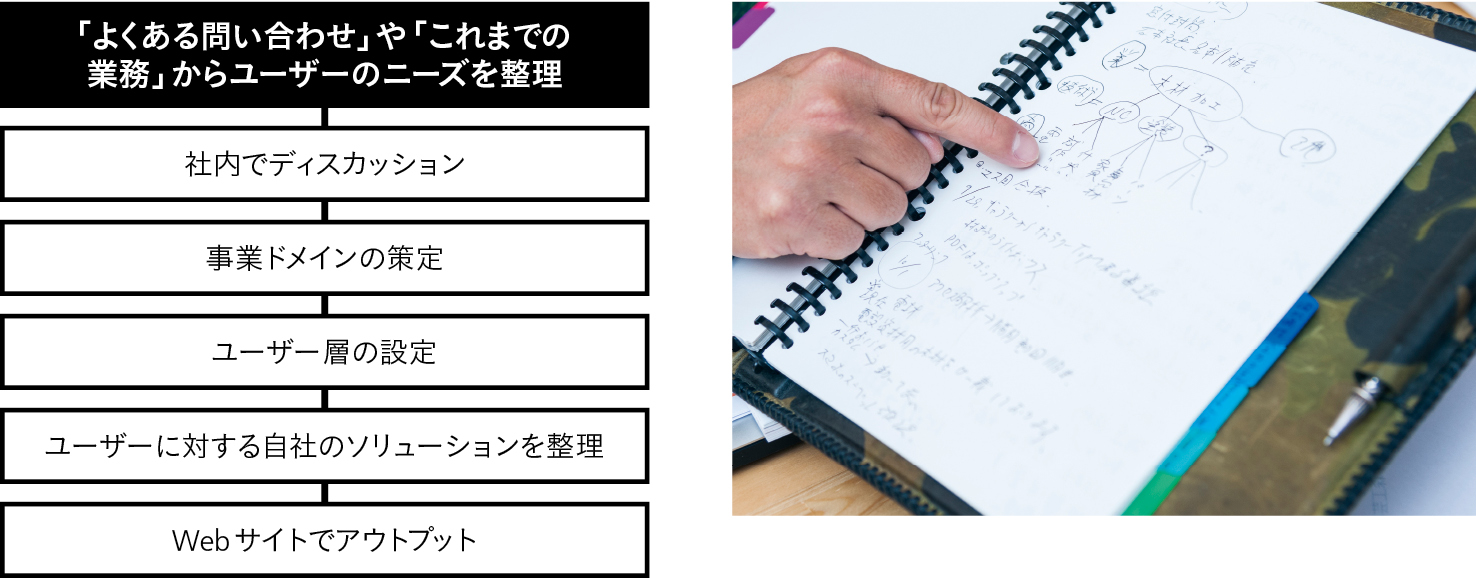

松本氏は、森工芸社の主な業務や同社に寄せられる問い合わせなどをヒアリングして、石本氏に同社の現状を客観的に示したレポートを提出。それをもとに、社内で1カ月かけてディスカッションしてもらい、自社を見つめ直しもらうことにした。このとき、松本氏が石本氏にアドバイスしたポイントは「ユーザー目線」。会社として「何がしたいか」ではなく、「ユーザーが何を求めているか?」と「ユーザーの要望に対して自分たちは何ができるか?」を考えることだった。

例えば会社に寄せられる問い合わせからは、「ユーザーが何を求めているか?」を読み取れるし、これまでの主な業務を振り返ることで、会社の強みやソリューションを浮かび上がらせることができると松本氏は考えたのだ。

森工芸社はもともと、照明用のスイッチやコンセント、ブレーカー、配電盤に使う電設資材(電材)を木工するBtoB向け企業。二代目社長として石本加代子氏が継ぎ、新しい機械を導入して仕事の幅を広げる方針に舵を切ることになった。そこで必須と考えたのが、自社サイトの活用だった

WordPressで制作され、シンプルな構成になっている。サイト内では木材加工というキーワードと写真を多用し、主な業務内容が一目でわかるようになっているのが特長で、BtoB、BtoC、両方の面を備えている。制作期間は約3カ月

PCに座標を入力することで、自動的に加工していく、NC加工と呼ばれる同社の機械。ドリルなどの刃先の動作を座標値によって定義し、その情報をもと加工が行われる。この機械の新型導入が、より広く自社をアピールしようと考えたきっかけになった

抽象度を上げて、強みをイメージしやすくする

そして、社内でのディスカッションと、松本氏を加えた打ち合わせを経て、たどり着いたのが「木材加工会社」というキーワード。これは松本氏の一言がきっかけだった。

「今まで森工芸社は事業説明に『電材製作』という、具体的な打ち出し方をしていたのですが、新しい機械を入れて、広くお客さまも取り込んでいくことを考えると、むしろ『木材加工』というキーワードの抽象度を上げ、イメージしやすい言葉を掲げました」(松本氏)

そして「木材加工」というキーワードを軸に、「アイデアの発案、設計やデザインは行うが、自分たちで加工はできない法人や個人」にユーザー層を設定し、そこに向けた情報をWebサイトで打ち出すことにしたのだ。

松本氏が森工芸社との打ち合わせを整理するために書いたノート。同社の事業ドメインを「木材加工」というキーワードに繋げている

わずか数カ月で問い合わせが急増

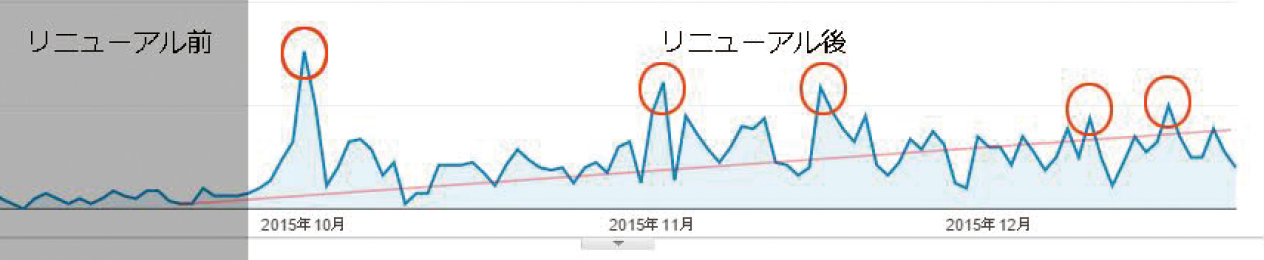

そうしてリニューアルしたWebサイトは、ローンチからわずか1カ月で、セッション数とUU数は5倍、PV数は8倍にまで上昇。毎月100件近くの問い合わせがくるようになった。

「競合他社のチェックを徹底的に行いました。すると、木材加工会社は多数ありますが、自社の強みをうまくWebサイトに落とし込めているところは多くないと感じました。そこでキーワードをしっかり発信して自社の強みを見せれば、アクセスは大幅に増えると思いました」(松本氏)

では、森工芸社の「強み」はどうやって発見したのだろうか? 石本氏も当初、「強み」をうまく認識することができなかったという。

「正直なところ、弊社よりも高い技術を持った会社はいくつもありますから、強みと言われてもピンときませんでした」(石本氏)

たしかに「自社の強み」という言葉はよく聞くが、中小企業で他社を圧倒する技術力や開発力・アイデアを持つ会社は、それほど多くないのが現実。だが、「強み」を「違い」と捉えればわかりやすくなる。松本氏もヒアリングを重ねて、他社と森工芸社の違いを浮かび上がらせて、Webサイトでアピールすることにした。

森工芸社では、他社だと別途委託することが多い塗装や搬入なども自社で行ったり、必要であれば設計も行う。そうした小規模だからこそのフットワークの良さをアピールして、他社との「違い」を「強み」として打ち出すことにしたのだ。

「Webサイトで成功を収めるには、情報やインターフェイスなど最低限の条件を揃えて、さらにひと工夫を考えることが重要です。森工芸社の場合、技術面の高さや制作事例を打ち出している競合他社は多かったのですが、小さいながらも一括して受託するという打ち出し方をしている会社はありませんでした」(松本氏)

さらに木材加工を強く発信するため、Webサイト上に社長自らブログを更新。制作事例を定期的に更新し、「Webに載っていた商品と同じものが欲しい」という問い合わせも増えた。

石本氏がスマホから定期的に更新しているトピックスページ。これまでもブログで情報発信していたが、他社のブログサービスを利用していたため、リニューアルのタイミングでWebサイト内に構築。大きな流入元にもなっている

第三者と分析することで課題が見えてくる

「Webからの問い合わせを増やす」という目標を達成した森工芸社。だが、石本氏も、松本氏も現状が第一ステップと考えているという。

「リニューアルするからには、必ず制作費をカバーする売り上げは確保したいと考えていました。その目標は今のところクリアしているので、これからはWebからのお問い合わせをきっかけに、長いお付き合いのできるような仕組みも考えていきたいです」(石本氏)

「今は問い合わせや見積りが玉石混合になっている状況。ただ、問い合わせが増えているのはいいことなので、Webサイトの説明を増やしたり、申込書を用意するなど、ここからどうフィルタリングして効率化を図るかが大事です」(松本氏)

今後は新しい機械を導入にあわせて情報を充実させるほか、クラフト商品も打ち出すことでブランディングも行っていきたいと石本氏。

同社の場合、競合でWebサイトに力を入れている会社が少なかったというラッキーな面もあるが、それでも第三者と一緒に客観的な分析を行うことで、自社の課題を認識し、しっかりとアウトプットすることはできる。「己は何者か」それをしっかり把握できていれば、人々に望んだアピールができるという好例だろう。

Webサイトとともに、松本氏が手がけたのが名刺や封筒のリニューアル。同社の事業ドメインをわかりやすくアピールしている

リニューアル前後で比較したセッション数のサマリー。アクセスの小ピークは、サイト内ブログの記事がヒットした事例。こうした小ヒットを積み重ねて検証して行く事で、ユーザーの「ウォンツ」をより深掘りして、PDCAサイクル運用の原資にしている。期間の緩やかな右肩上がりトレンドは、現在も継続中。森工芸社サイドで情報発信を継続して、新規ユーザーだけでなくリピートユーザーを獲得している顕われだ