IoTをビジネスにするためのポイント(1/2)●特集「IoT」の現在

1_Nest社と主要プロダクト

Nestは、元Appleの幹部であるトニー・ファデル氏とマット・ロジャース氏によって2010年に創設された企業です。Nestは3種類のIoTプロダクトを提供しています。人工知能機能が搭載された温度調節機の「Nestサーモスタット(2011年)」、煙探知機の「Nestプロテクト(2013年)」、監視カメラの「Nestカム(2014年)」です。Nestプロテクトが一酸化炭素を検知すると、Nestサーモスタットがガスの元栓を閉めるといったプロダクト間の連携も可能です。これらのプロダクトを束ね、遠隔からでもコントロールすることができるアプリケーションが「Nest App 5.0」です(図1)。

2_Nestサーモスタットの価値提案

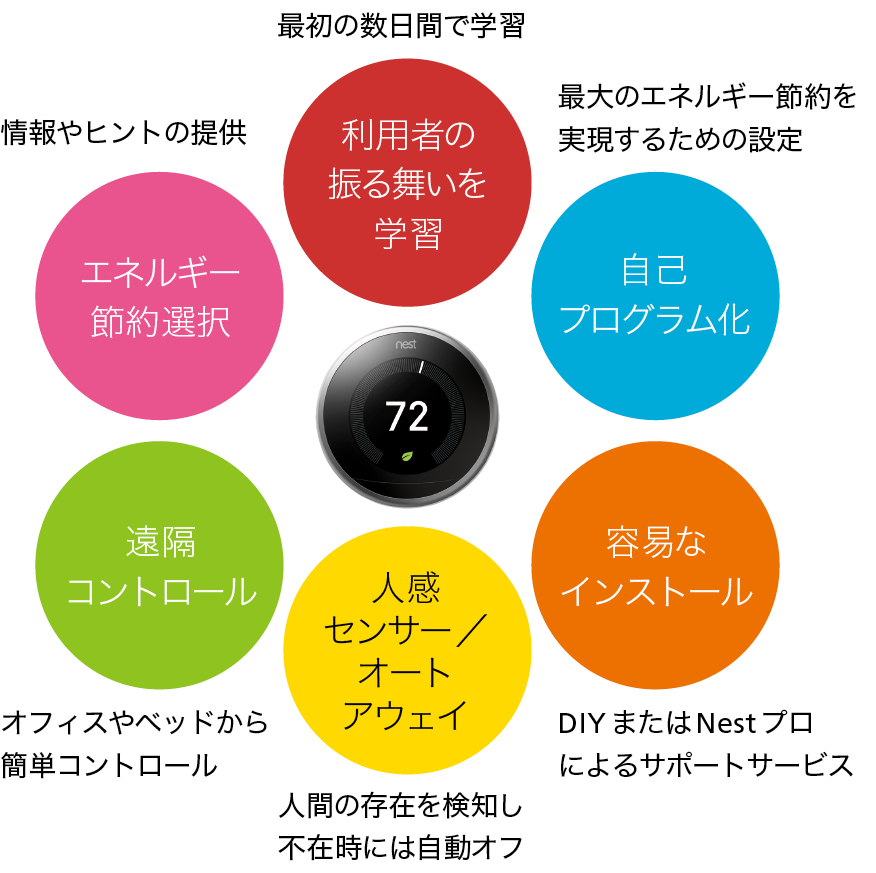

200万台近く売れているというNestサーモスタット※の価値提案は、大きく2つあります。ひとつは、利用者が難解な操作を行わなくてすむ「利便性」です。設置した最初の1週間程度は操作が必要ですが、その後はサーモスタットが「利用者はどのような家の中の状態を望んでいるか?」を考えながら自動運転してくれます。2つ目は、「お金の節約」です。Nestサーモスタットを使うことにより、電力料金を20%程度削減することが可能で、半年で購入費用が回収できます。

このような価値を提供するための具体的な機能を6つほど挙げてみました(図2)。

※欧米では家全体で温度調節するのが主流で、エアコン同士のハブの役割を果たすデバイスがサーモスタットとなる

3_Nest開発者プログラム

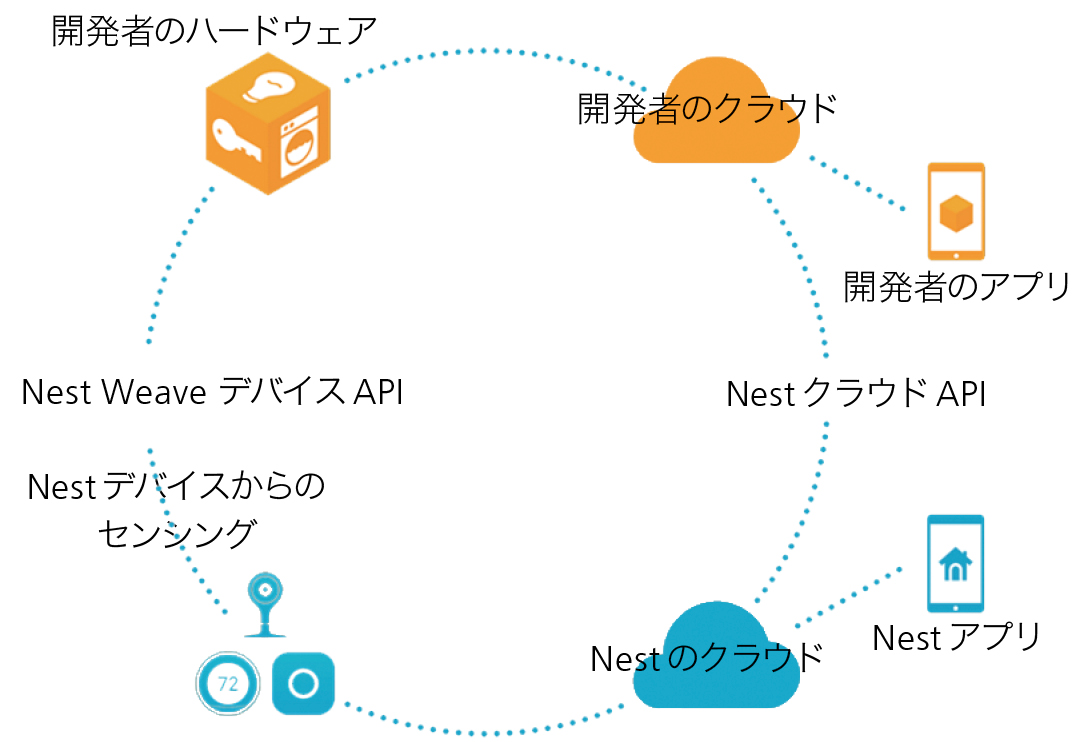

Nestは2014年に、「Nest開発者プログラム」を発表し、Nestプロダクトとサードパーティのプロダクトやサービスと連携できるプラットフォームを公開しました。これは、「Nestと一緒に働こう!」というキーメッセージのもと、開発者向けにAPIを開放するものです。さらに、2015年10月にはサードパーティを含むデバイス間で通信可能なソフトウェア「Nest Weave」を公開しました。これはクラウドを中継することなくデバイス間の連携を可能にするものです(図3)。

Nest開発者プログラムに参画している企業数は、Pebble(スマートウオッチ)、Jawbone(フィットネスバンド)、Mercedes-Benz(クルマ)、Whirlpool(洗濯機)、Philips(電球)、Yale(鍵)など、ベンチャーから大企業まで50社を超えています(図4)。たとえば、自動車での帰宅時に最適な空調を設定する、電気料金が最も安い時間帯に遠隔から洗濯機を回す、睡眠状態に応じて空調を変える、起床するタイミングで部屋の明かりをつけるなどといったことが、利用者が特別意識することなく自律的に統制できるようになるわけです。

4_電力/保険会社とのアライアンス

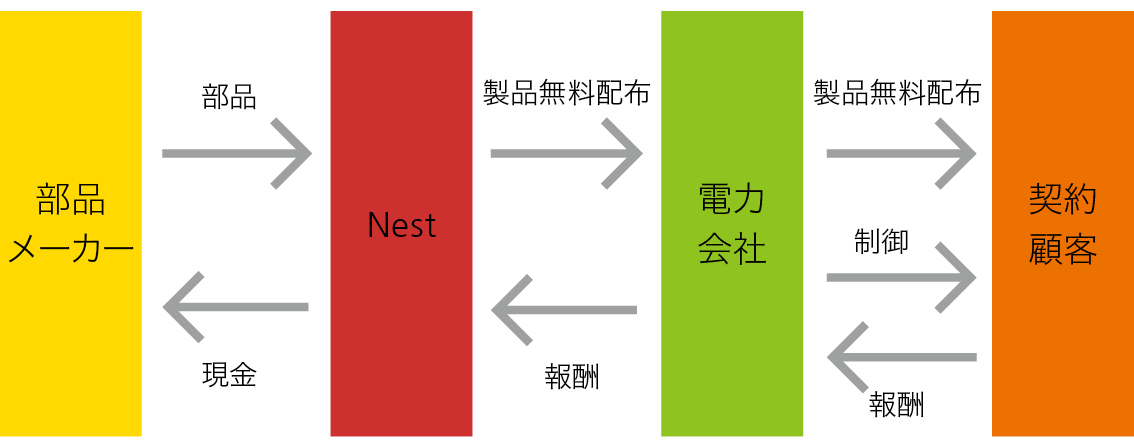

さらに、Nestは他業態とのエコシステムを構築することによって、新たな収益モデルを模索しています。一つは、電力会社と取り交わしている「ラッシュ時間報酬プログラム」。これは、電力消費が集中する真夏などの時期に電力会社がネットを経由してサーモスタットを遠隔統制し、このプログラムに参加している利用者は見返りとして年間30~50ドルを受け取る、またはNestと電力会社で節約できたコストを折半するというものです(図5)。また、ソーラーパネルとサーモスタットの連携による発電の効率化を目的としたソーラーシティ社との提携を昨年アナウンスしました。

Nestは大手保険会社とも提携し、Nestプロテクトを無料で利用者に提供するとともに、常時作動していることを条件に、利用者の住宅所有者保険の保険料を最大で5%割引くプログラムを開発しました。保険会社にとっては火災による保険料支払いの負担が減る可能性があるからです。

近い将来、一般消費者には無料でNestのプロダクトを配布し、電力会社や保険会社だけでなく、不動産や建設といった住宅に関する他の業界との提携プログラムから収益を得るといった収益モデルを模索しているのでしょう。

5_スマートホームから「コンシャスホーム」へ

NestのIoT事業は、いわゆる「スマートホーム(またはコネクテッドホーム)」といわれる領域で、以前からメーカーやプロバイダーが取り組んでいました。ただし、それは各々の会社が独自の技術をもち、硬直的な垂直統合によるアーキテクチャーを採用したものが中心です。そのため、利用者は同一のメーカーやプロバイダーから一度に多くのプロダクトを購入しなければならず、そのことが市場形成を妨げる大きな要因と言われていました。

一方、Nestは自社プロダクトによる閉じたアーキテクチャーではなく、多くのサードパーティと連携することによるエコシステムを構築することを選択しました。これは、Apple在籍時にトニー・ファデル氏が培ってきた経験によるものが大きいと思われます。

もっとも、トニー・ファデル氏は「コンシャスホーム」という言葉を使っています。コンシャスとは「知覚能力がある、思いやりのある」といった意味をもつ言葉で、Nestの新しい価値提案を示す「ピープル、プラネット、プロフィット」、つまり人間に優しく、環境を意識し、コスト削減に寄与するというコンセプトにつながっているのかもしれません。

- 白井 和康

- ビジネスイノベーションハブ(株)代表取締役 大手システムインテグレーターやコンサルティングファームを経て、2014年にビジネスイノベーションハブを設立。スタートアップから大手企業まで、ビジネスモデルのデザインに関するコンサルティングやプロジェクトのファシリテーションを手掛ける。 http://www.businessinnovationhub.co.jp/