紳士ブライダル業界の課題をグロースハックで解決する●特集「成長戦略 グロースハック」

グロースハック的思考が根付く社風

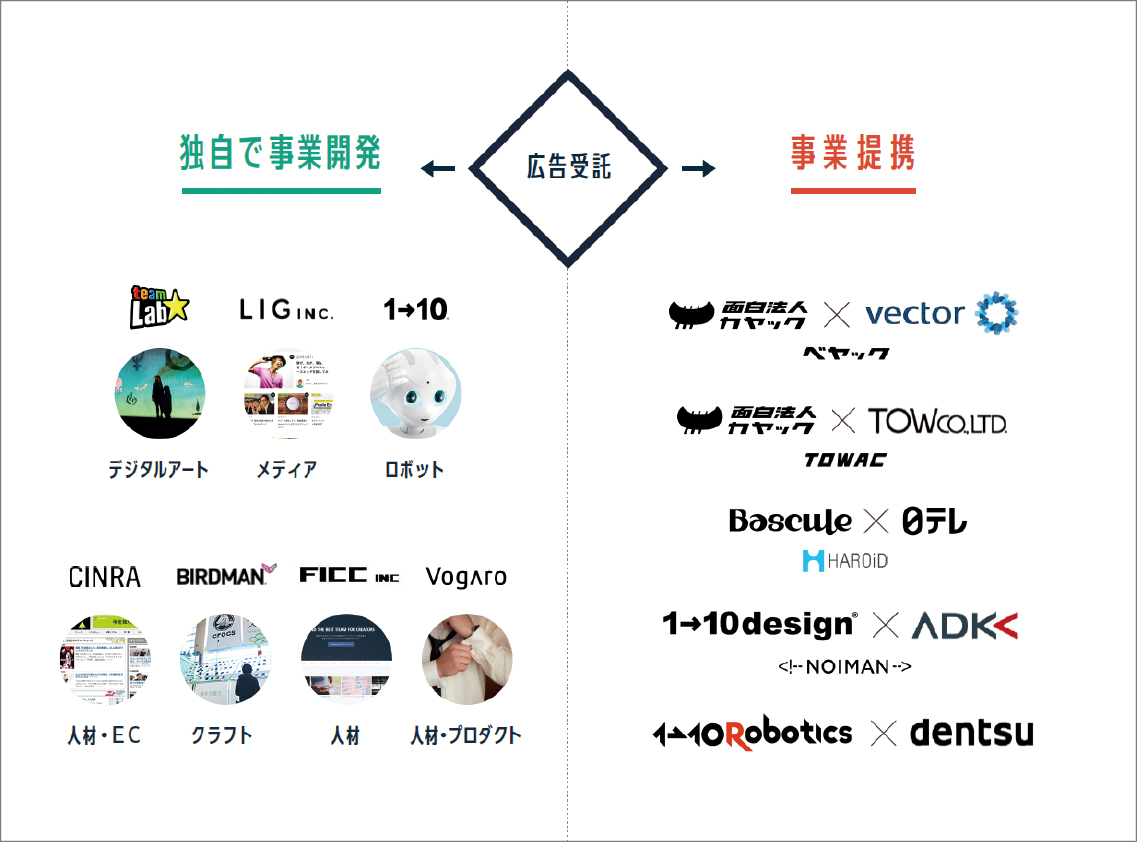

「Vogaro」は2003年に「IN VOGUE」の名で創業し、Webサイト制作や広告などを手がけるプロダクションとして、大阪・東京を拠点に活動してきた。2014年10月に社名をVogaroと改め、「Web広告受託事業」「Webソリューション開発事業」「プロダクト事業」「メディア・リクルート事業」と4つの事業を柱にビジネスを展開している。

同社は、なぜグロースハックの概念をいち早く採用したのだろうか。代表の米田純也さん、プランナーの豊田恵子さんはこう話す。

「弊社では、広告受託制作を行う際には、プロジェクトの意味と意義、制作物に対する根拠、ゴールイメージの深い共有など、クライアントが持つ”本質的な課題”を掘り起こし課題解決をしていくというスタンスを取っていました。エンドユーザーとのエンゲージメントを高い状態へと持っていくために、IA(情報アーキテクチャ)やUI(ユーザーインターフェイス)、UX(ユーザーエクスペリエンス)のメソッドを培ってきた経緯があり、潜在的にグロースハックに近いフレームワークが備わっていたように思います。グロースハックは、広告費をかけないという点で注目されているところがありますが、それは本質ではなくて、エンドユーザーとのエンゲージメントをいかに高めるかを考えるものだと思います」

そうした社風を背景に、2014年に発足したプロダクト事業部で、グロースハックの概念をベースとしたビジネスを展開している。

「それまでのプロダクションは受託型ビジネスが主でしたが、ここ数年は自社で事業開発を行うなど、攻めの事業展開でユーザーとマーケットニーズに応える会社が出てくるようになりました。たとえば、体験型のデジタルアートを提供するチームラボさん、Pepperの会話システム開発などを手がける1→10 designさん。PR会社のベクトルと業務提携を行い、イケてるコンテンツとPRを高速で回すカヤックさん。日本テレビと組み、デジタルとテレビを融合したエンターテインメントのあり方を追求するバスキュールさんなど」

「もはやプロダクションはクリエイターやエンジニアだけの集団という時代は終わり、これまで培ってきたノウハウやナレッジ、メソッドから新たなビジネスやマーケットを創出できるポテンシャルを持ちはじめたといえます。そこで、我々が強みとするところは何だろうと考えたとき、グロースハックがありました」

実はプロダクト事業部ができる以前から、プロダクト開発を行っていたという。

「弊社のデザイン力を拡張するための研究として、製品開発やユーザーテストなどを2年間ほど実施していました。たとえば弊社業務と親和性の高いタブレットケースやPCバッグを制作したり、デザインしたユニフォームやノベルティをサンプリングしてユーザーテストを行ったりしています。特に最近は3Dプリンタなどの登場で、プロダクションがプロダクト開発に取り組みやすい環境が整ってきました」

グロースハックで問題解決ができる市場とは?

グロースハックの概念を持ったプロダクト開発に取り組むにあたり、まずそれらを活かしやすい市場を探すところから始めたという。

「我々が培ってきたメソッドを強みとできる市場はどういうところかというと、ポイントが3つあります。1つは業界再構築が行われていること、2つ目にデザインやクリエイティブが重要なファクターとなっていること、3つ目に業界全体にまだアナログな文化が根付いていること。そこには、我々がトップシェアを取れるチャンスがあると考えました」

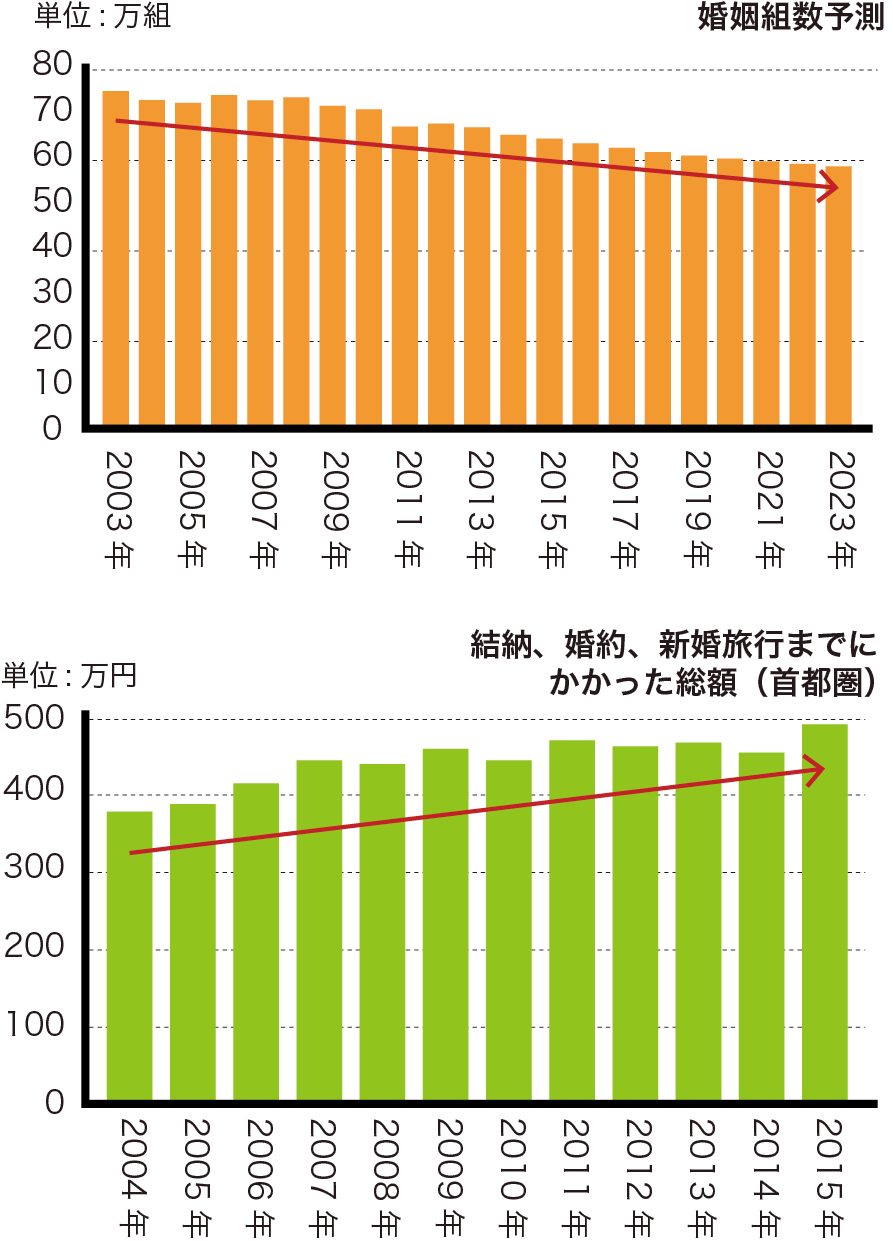

そうして目をつけたのが、男性用ブライダル雑貨だった。

「ブライダル業界自体は、少子化や結婚式を挙げるカップルの減少で斜陽化しているのですが、招待客一人当たりにかける単価は上がっています。高単価路線の市場では、これまでリースが中心だったブライダル衣装にもこだわる人が増え、セル(販売)型のニーズ高くなってきました。リース型だと商品が回転しないため古いデザインが多く、セレクトショップで売られているようなオシャレなものが扱われていなかったのです。特にブライダルは女性が主役という傾向があり、男性向け衣装はないがしろにされていましたが、ユーザーはオシャレなものを欲しているという乖離がありました」

「ただリース型からセル型に移行すると、販売方法が大きく変わるため、新たなマネジメントが必要になります。顧客データや在庫管理をExcelなどアナログな方法で行っている業界に対し、我々が得意とする統合されたマネジメントシステムやECとプロダクトによって、バリューチェーンを提供することができると考えたのです」

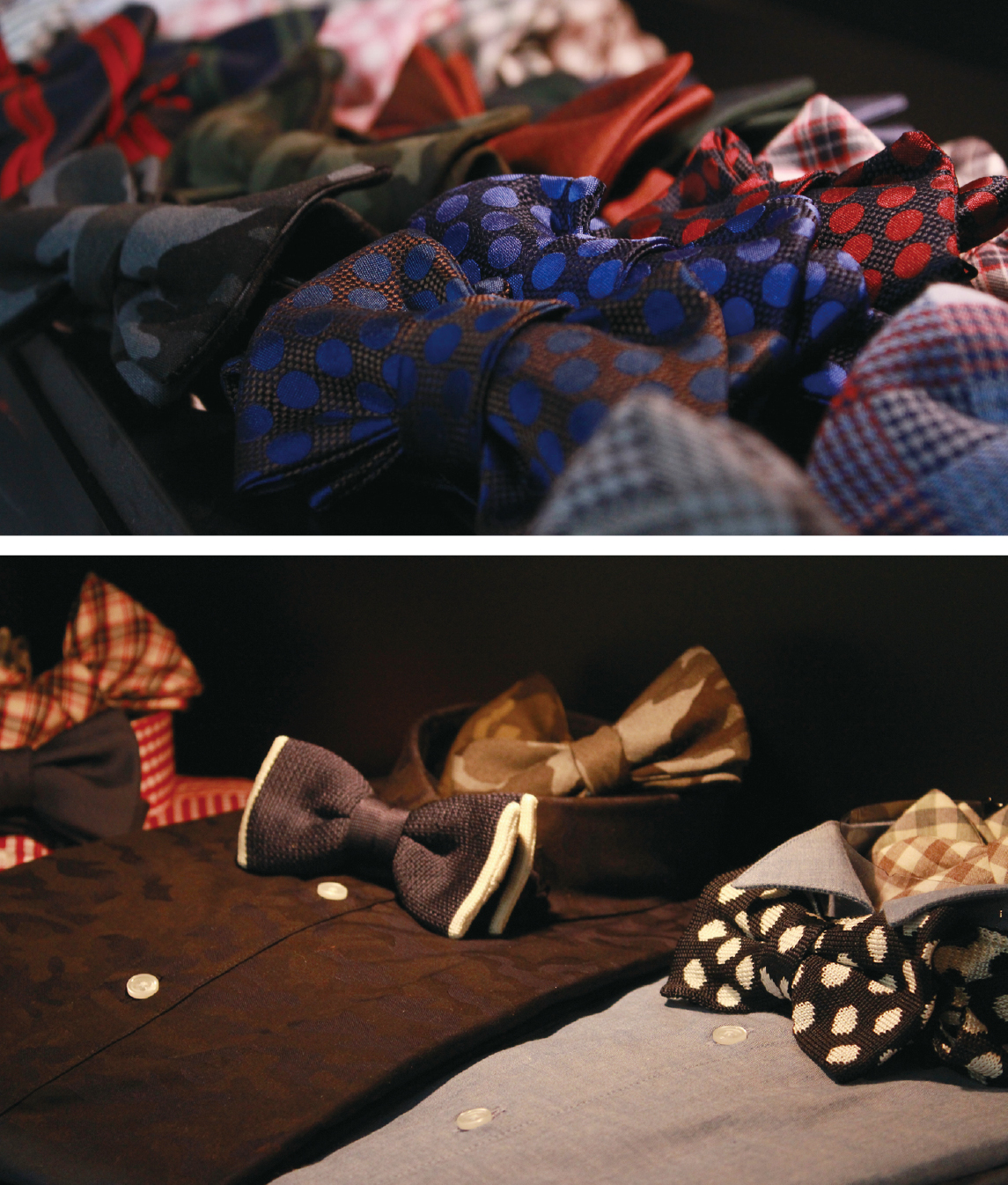

そしてまずプロダクト開発に取り組み、蝶ネクタイなどの男性向け雑貨を制作した。事業部立ち上げからわずか1年半の間に、 ブライダル/アパレル大手を中心に、23社との取引を成立させている。

「何よりもまず、クリエイティブの豊かさとデザイン力について高い評価をいただいています。ちょっとしたパーティーなど、普段のシーンでも使えるという新しいファッション文化を作り出すことで、セル型に移行できるのではないかと考えています。いまは男性のファッションもカワイイ系に寄ってきていて、普段のお出かけで蝶ネクタイをされる方も増えていますし。ブライダル用雑貨だと小ロット生産になるため、大手の製造メーカーには敬遠される傾向があります。しかし、R&D(研究開発)を高速に回すには、小ロットの方が都合がいいのです」

Vogaroが手がけた蝶ネクタイなどの男性用ブライダル雑貨は、現在全国のブラダル用品店で販売されている。

セル型モデルを円滑にする一気通貫の仕組み

さらにここからが、グロースハックの概念を用いた取り組みの見せ所となる。

「セル型になるということは、商品を回転させていかなければなりません。本格的なECサイトの展開などはこれからなのですが、そのためのプラットフォームとして、弊社で提供しているサービス『LACNE(ラクネ)』などを活用し、一気通貫したマネジメントを行えるように設計してるところです。在庫・顧客・販売管理システムをベースに、商品開発をするバイヤーさんがどのような経緯で生地を選び、商品にどんな思いを込めたかという情報、あるいはコーディネート写真を各店舗の店員さんが共有できるようになります。また、販売状況もリアルタイムで分析できるので、どのような物が売れているのかも可視化できます。こういったデータリソースの一元管理・共有によって、部署間での情報乖離やタイムラグを防ぎ、スピ ーディーにプロモーションに結びつけることを可能にします。その先には集客や送客というニーズも出てくると思うので、O2OやIoT、ウェアラブルデバイスなどを活用する展開も見込んでいます」

そうしたビジネスを展開する際に大事になるのは、「スピード感」だという。

「成長を実感するためには、それを体感できるスピード感が重要なポイントになるのではないかと考えています。世の中にアウトプットしないと評価がされないですし、あまりじっくり吟味して検証するよりも、承認フローを極力少なくし、スピード感をもって改善していけるようにするのがよいでしょう」

リリースしたものにブラッシュアップを重ねていくという考え方は、Webサイト運営やアプリのアップデートなどに通じるところがあるようにも思う。

「Webや広告のプロダクションは受託案件が主なので、クライアントありきで下請け化してしまいがちです。しかしそうした時代はとっくに終わり、ビジネスのアイデアを提案していけるような素養が求められる時代になっています。いまは事業の多くが、IT技術によって制御可能になっています。その流れでグロースハッカーが登場するのは、当然のような気がしますね」

Vogaroの場合はプロダクト開発から行っているが、そこからユーザーへ繋げるための仕組みに関しては、これまでWebプロダクションが培ってきた技術や知見を、十分に活かせる領域といえるだろう。グロースハックは自社プロダクトを成長させるためだけのものではない。プロダクションがクライアントへ成長の手段を提案できる、新たな武器でもあるのだ。