「カスタマージャーニーマップ」4カ条●特集「スマホ最適化」

カスタマージャーニーマップはなぜ必要? その効果を知る

「カスタマージャーニーマップ」は、テレビ、交通広告、新聞広告、Web‥‥と、サービスの戦略を縦割りで考えた場合に生じる「つなぎ部分のロス」や、誰も触れない「ブラックボックス」を明らかにするためのものです。「テレビを見ながら」「電車の中で広告を見ながら」といった見られ方が多いスマホの戦略を考える場合、ユーザーの行動を想定して作成する「カスタマージャーニーマップ」が効果をもたらすケースが多いと言えるでしょう。

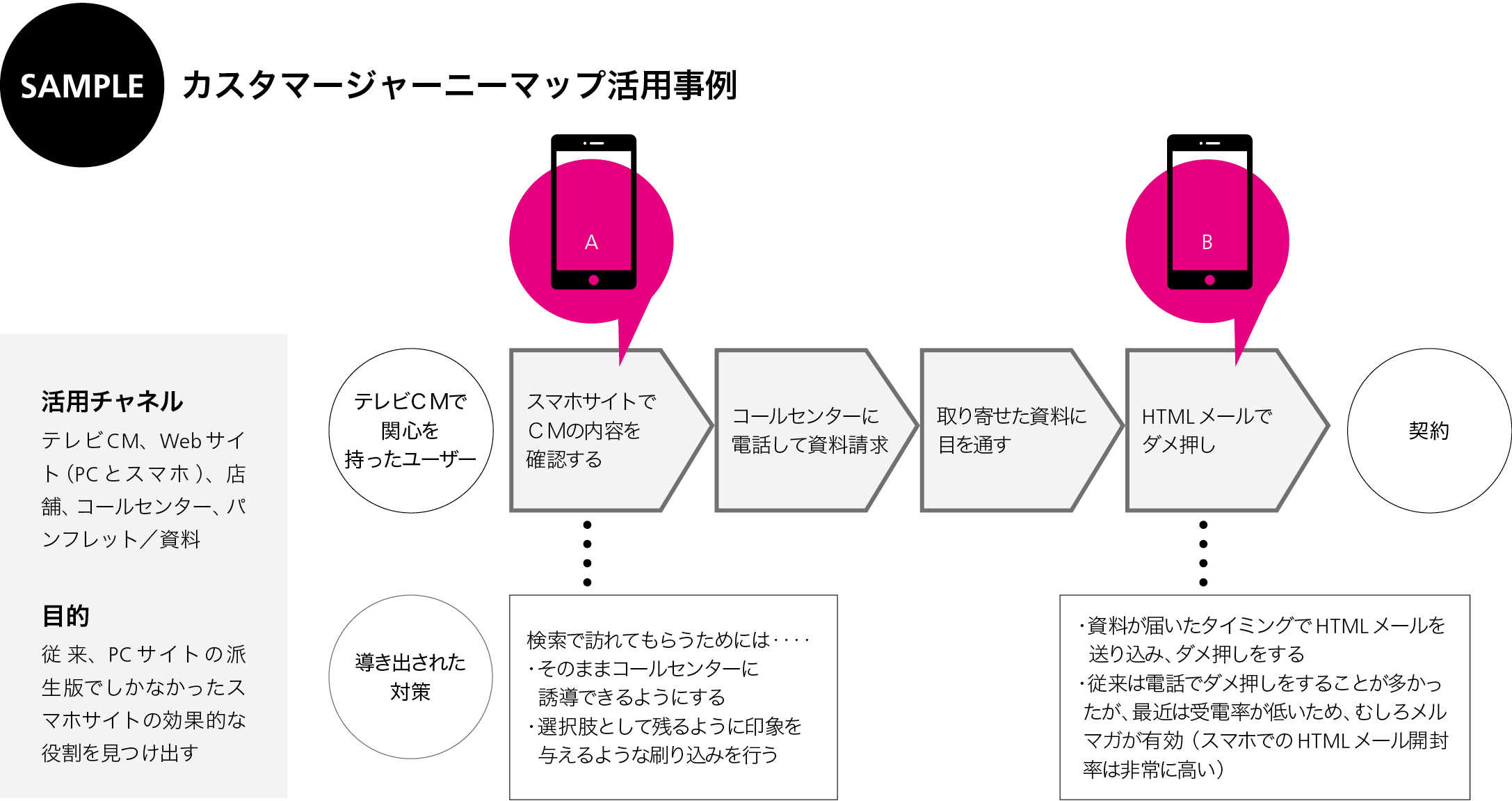

上図は、ある企業が作成したカスタマージャーニーマップの事例の1つです。これを作成したことで、「ユーザーとスマホの接点は2カ所であること」、そして「それぞれの接点で、どんなコンテンツを提供すべきか」という2つの重要な課題が明らかになりました。

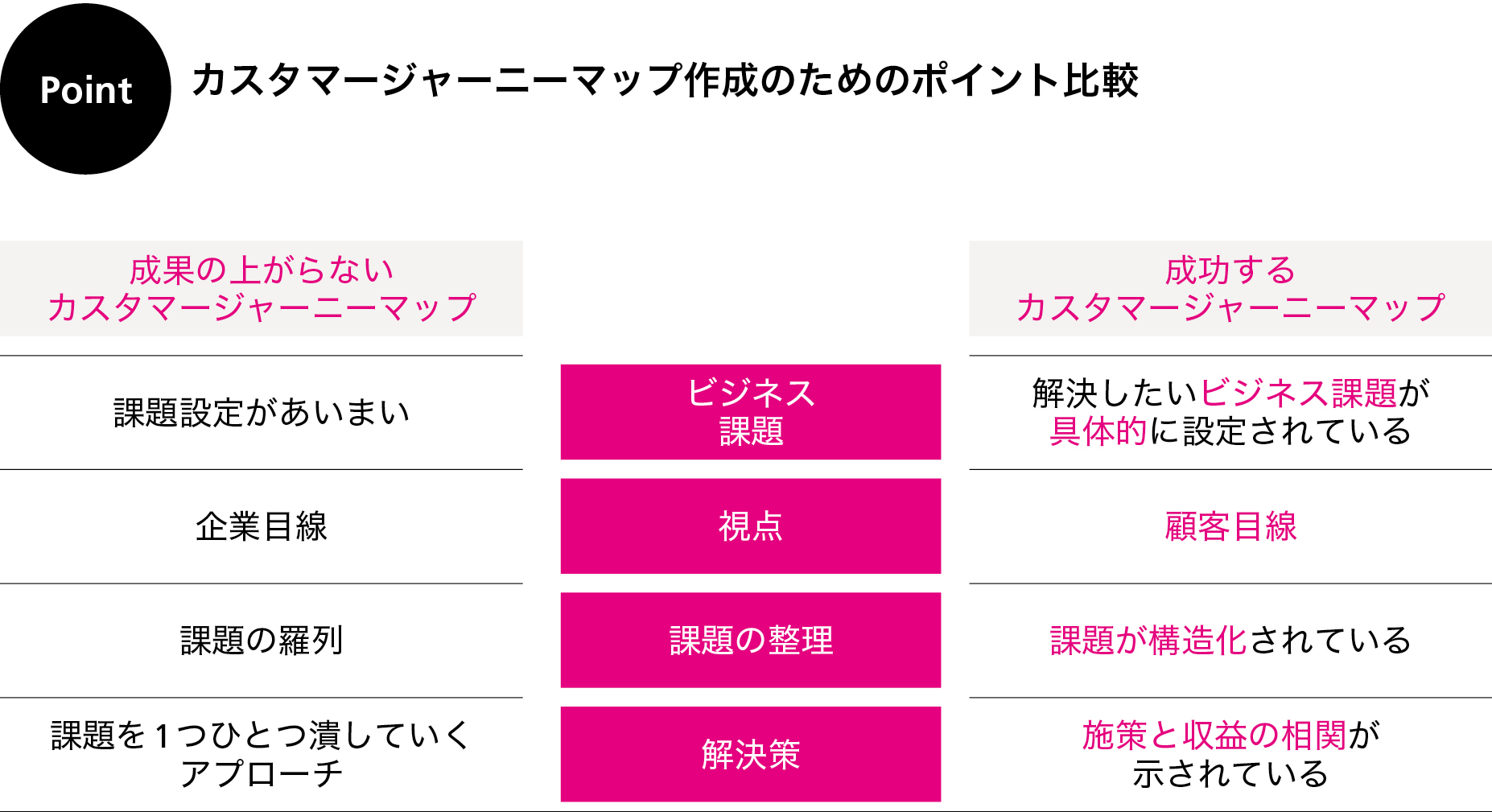

カスタマージャーニーマップの作り方に関しては、テンプレートなどはさまざまなものがあります。ネットにも多くのノウハウが見つかるのでここでは詳しくは触れません。それよりも大事な、「カスタマージャーニーマップを成功させるためのポイント」を紹介したいと思います。

実は、「カスタマージャーニーマップを作ってみたけれどうまく活かせなかった」という声が非常に多いのです。注意すべきは4点。これを意識せずに作成を行っても成果は得られない、くらいの気持ちで読んでください。

成功に導く4カ条とは?

カスタマージャーニーマップの作成に失敗した例でとにかく多いのは、作成そのものが目的化してしまった、というケースです。「凄いのができた!」というところで終わってしまっては意味がありません。そこでまず注意すべきがこのポイントです。

①どんなビジネス課題を解決したいのかを具体的に掲げる

大事なのは、なんのためにマップを作るのかをハッキリさせることです。「顧客の不満を洗い出す」「顧客満足度を上げる」といった曖昧な目的設定では、マップ作りもまた、漠然としてしまいます。

たとえば、「競合B社への顧客流出に歯止めをかけ、お客様の契約継続率を●%台に戻すために何をすべきか」と目的設定すれば、だいぶ目的設定がシャープになります。

②顧客目線を大事にする

カスタマージャーニーマップはその名の通り、カスタマーについて考えるものです。となれば当然、「ユーザー目線」を持つことが大事になります。事前に、ステップ 1~2で紹介した「認知的ウォークスルー」や「視点転換」のノウハウを使って、ユーザー目線を持ってから、作成にあたってください。

③明らかになった課題は構造的問題と捉える

カスタマージャーニーマップを作成すると、課題がたくさん見えてきます。場合によっては50個、80個と積み重なることだってあります。そうした場合、多くの人はそれをリスト化し、「1から5は営業で、6から10はコールセンターで、11から20はWebチームで‥‥」といったように、課題を部署ごとにわけ、1つずつ片付けようとします。ところが、これがうまくいかないのです。ただでさえ日常業務で忙しいのに「新しい仕事を増やすな!」となる(苦笑)。

ではどうするか。たくさん出た課題の原因をそれぞれ辿ってみてください。そうすると、たいてい3つくらいの構造的な問題にたどり着きます。その3つを見つけて、じっくりと取り組む体制を作ろう、というわけです。

④課題を解決することで、収益にどう影響するかをハッキリさせる

最後のポイントは、明らかになった構造的課題を解決することで、会社の収益にどう貢献するのかを明らかにすることです。たとえば「スマホからの契約が10%向上する」といった形です。

会社というのは、メリットを明らかにしてやっと動くもの。ここまでやらなかったために、徒労に終わったプロジェクトはそれこそ無数にあると思います。収益貢献性を明らかにしてカスタマージャーニーマップ作成、と認識するといいでしょう。

と、駆け足ですが、ここまでスマホサイトを見直すノウハウを見てきました。なかでも大事なのは、やはり「ユーザー視点」を持つこと。見るユーザーの状況によって、サイトの善し悪しはまったく変わるのだ、ということを頭に置いて取り組みを進めてください。