《大阪・関西万博のデザインシステムVol.2》引地耕太さんが“3つのエレメント”で表現したかったもの「どうデザインすれば、私たちの社会はもっとよくなるだろうか」

2025年4月13日に開幕した大阪・関西万博。そのVIデザインシステムを作成したのが、クリエイティブディレクターの引地耕太さん(制作当時は株式会社ワントゥーテン。現在は独立)です。Web制作業界における“デザインシステム”とは少し意味合いが異なりますが、設計に至る引地さんの思考や、提示されたコンセプトは、これからのデザイン、制作に関わる多くの方にとって、未来を考えていくためのヒントになるはずです。

第2回は、コンセプトの立ち上げとID・GROUP・WORLDのエレメントが表現するものについて、詳しく伺いました。

分断の先にある世界と デザインはどう向き合えばいいか

次に、デザインポリシーで示した方向性を足がかりにコンセプトを立ち上げていきます。しかし、引地さんにはその前にもう一つ掘り下げておきたいテーマがありました。

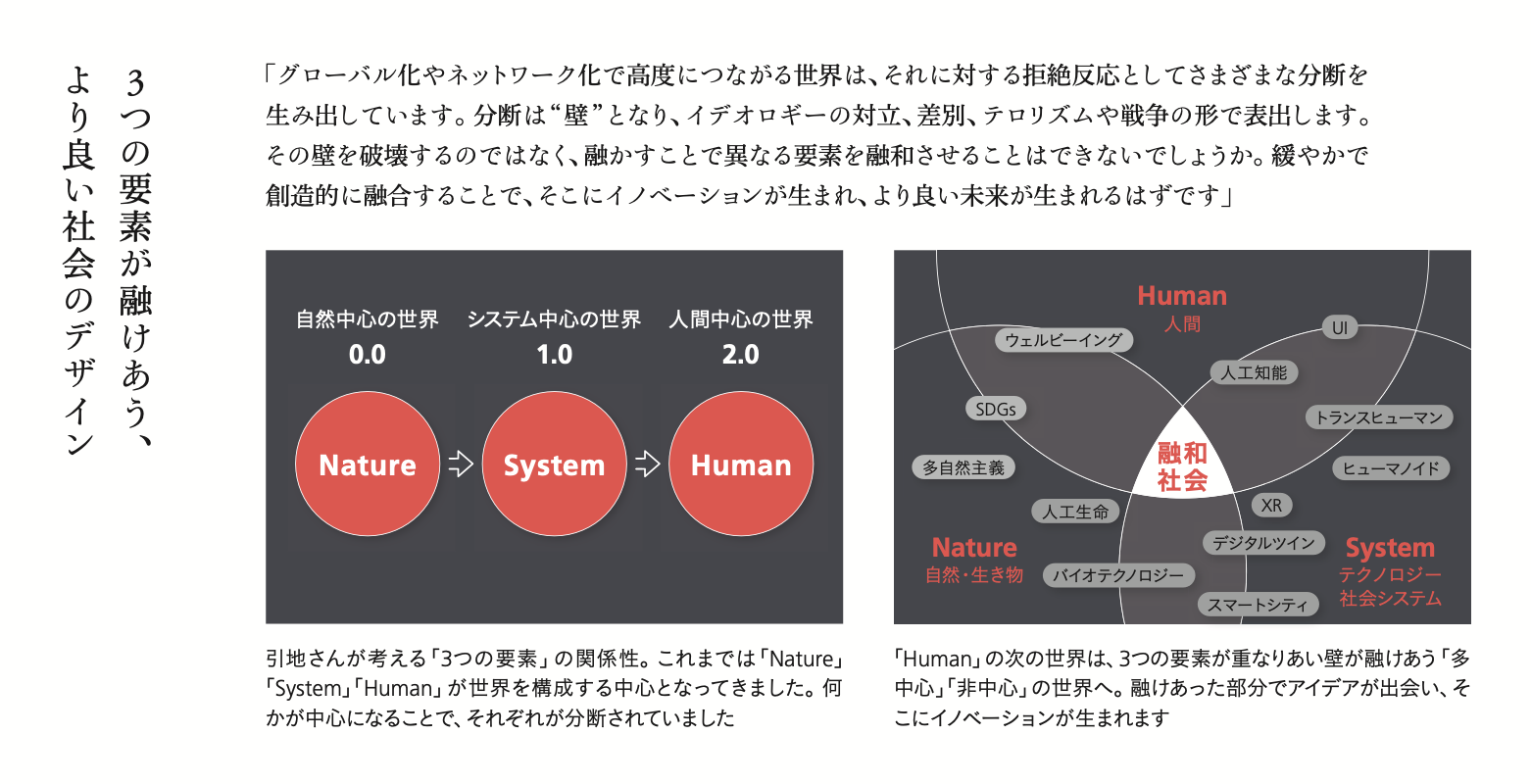

「実はこれまでの創作活動において思索し続けている研究テーマがあり、それが万博のデザインシステムをつくる上でも考え方のフレームになりました。それは、『Nature』『System』『Human』という3つの要素の関係性をどのように設計していくかという思想と哲学です」(引地耕太さん、以下同)

かつて、人はネイチャーを中心にした世界に生きていました。それが次第にシステム(社会システムやテクノロジー)中心で回りだし、現在は人間中心の世界が叫ばれるようになっています。

これまで3つの要素は個別に存在し、世界はいずれかを中心に成り立ってきました。3つの関係をどうデザインすれば、私たちの社会はもっとよくなるだろうか。引地さん個人の“研究室”のような位置付けで、常にこのことが創作の根底にあったといいます。

「世の中のネットワーク化、グローバル化が進むほど、相反して人と人の分断が生まれています。その分断を終わらせ、つなぎあわせ、融けあわせ、響きあわせることができないだろうか? という問いがここ数年の創作活動の大きなテーマでした」

引地さんが深めてきた思索は、万博のメインテーマと具体的なクリエイティブとの橋渡し役となり、ひとつの世界観を組み上げました。

「人間中心の世界の“先”にある世界。それは同一の中心を持たない非中心的世界であり、多中心的、分散的世界観です。そこには多様な“個”のいのちがあり、個が出会い共創する共同体が生まれ、その先には、多様ないのちが融けあい、響きあう新しい生態系がつくられる。それは命のように動的に変化し続ける“生きた”世界になるでしょう」

「2025年日本国際博覧会」(略称「大阪・関西万博」)とは?

大阪市臨海部「夢洲(ゆめしま)」を会場に、2025年4月13日~10月13日まで開催される国際博覧会。世界的な危機や社会課題を乗り越えることを目指し、多様な価値観の交流と、新たなつながりや創造を促進していく。国や大企業だけでなく、中小の企業・団体、市民による展示や活動をサポートするプログラムも多数。

ID・GROUP・WORLDのエレメントが表現するもの

こうした思考の過程を経て、引地さんはデザインシステムのコンセプトを「いのちの循環」としました。公式サイトには次のように書かれています。

私たちの日々を彩る多様な生は、ひとつの中心をつくるのではなく、あるときはつながり、あるときは離ればなれになりながら、決して画一化されることのない「いのちの輝き」を教えてくれます。

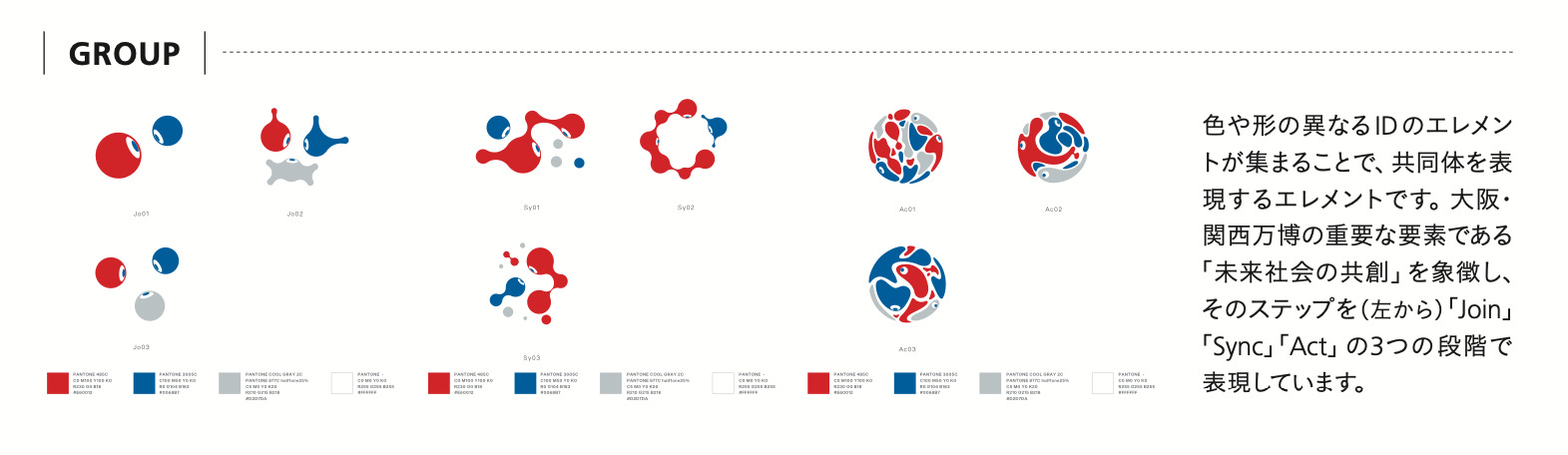

非中心的・分散的世界の中で、集まったり離れたりしながら変化を続ける様子は、自然のあり方そのものであり、人間の社会もまた同様です。それを象徴するのが、デザインシステムを構成するエレメントです。多様な個を表す「ID」、コミュニティの活動を表す「GROUP」、それらすべての集合体である「WORLD」という3段階のエレメントから成り立っています。

さらに、IDはいのちが生まれる「Lives」、成長する「Growth」、多彩な形に進化する「Evolution」という3段階、GROUPは個性が出会う「Join」、心を開き話し合う「Sync」、共に動き出す「Act」という3段階の変化が用意されました。これらは多様性の表現であり、デザイン展開のためのバリエーションにもなっています。

これらのエレメントが象徴するのは、人間や人間社会ばかりではありません。

「日本的なアニミズムの思想を現代にアップデートしたなら、AIやバイオテクノロジーで生まれた遺伝子も“いのち”に含まれるでしょう。生物多様性のような考え方より、もう少しアバンギャルドな思考です。それらといかに共存し、共生し、共創していくか、という点も組み込めたらいいと考えていました」

アルゴリズムを使って生成した エレメントをベースにした意味

その考えは、エレメントを生み出すプロセスに反映されています。プロセスでは、まずエレメントの基本的な構成要素である「核を持つセル」の3Dオブジェクトと2Dのベクターデータを生成するアルゴリズムを開発します。次に、パラメータの入力によって多数のエレメントを生成。最終的にデザイナーが取捨選択した上でフォルムの調整を行うというものです。

「生成AIは有用性と同時に人の仕事を奪うという懸念も語られます。私自身は人間とテクノロジーがどう共創していくのか、その点にトライしたいと考えています。例えばこのアルゴリズムのように、アウトプットを何パターンも出す仕事ならテクノロジーが強いでしょう。

しかし、何を出力させるかのアイデアは人間がディレクションしていかなくてはなりません。そして、最終的に人が見て“美しい”と感じる繊細な形に仕上げることも、人が得意な領域です」

今回、引地さんがあえて造形のプロセスを公開した背景には、このプロセス自体がコンセプトの一部になると考えてのことでした。生成AIが日常に入り込み始めた現在、これからのクリエイターがテクノロジーと付き合いながら制作していくことに対する問いかけにもなるはずです。

万博そのものが生態系になる 「WORLD」というエレメントの構造

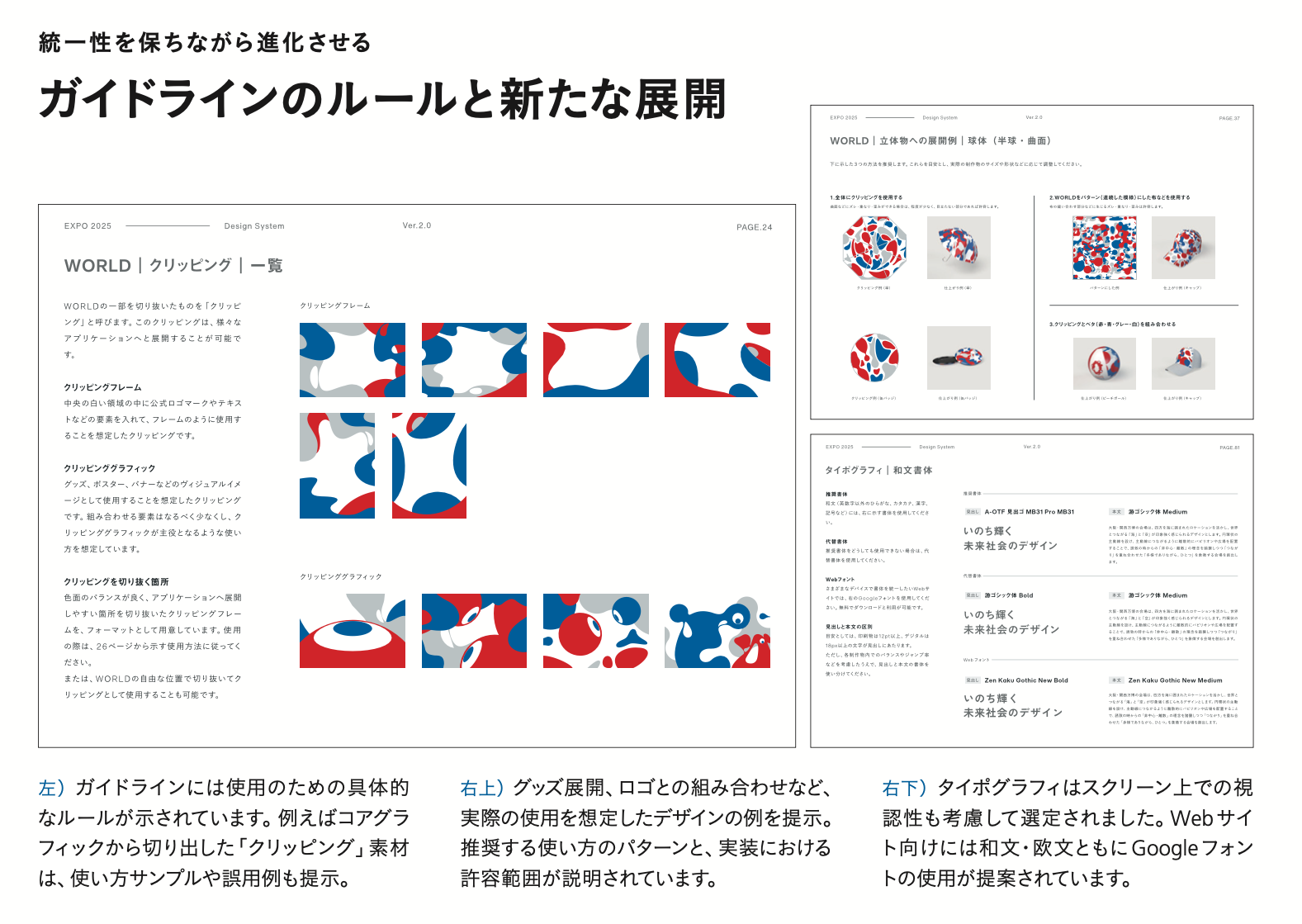

こうした過程を経て3段階のエレメントが完成しました。特に「WORLD」のコアグラフィックは、機能性においてもコンセプトを象徴するものになっています。

「コアグラフィックは、トリミングすることでサインやグッズなどさまざまな用途に用いることができます。切り出されたコアグラフィックは、離れているけれどつながっている。世界の一部でありながら全体でもある。だから、万博全体が生態系のようにも見える。そうした非中心的世界観を、デザインシステムそのもので表現した構造になっています」

抽象と具象の間のようなエレメントのフォルムが、ストーリー性や生き物らしさを想像させる、躍動感あるグラフィックとなっています。

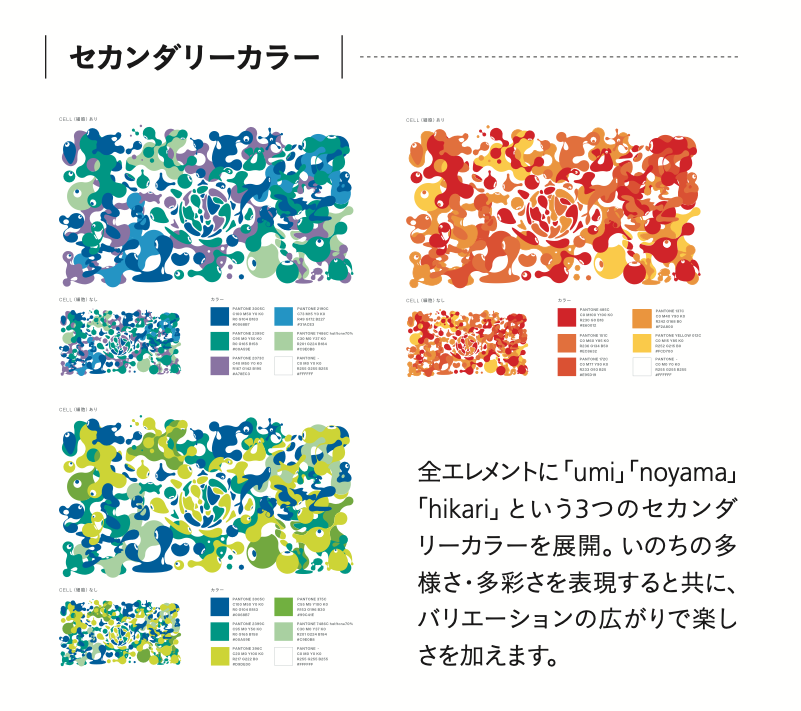

さらに、デザイン展開に楽しさを加えたり、コンセプトを補強する目的で、3種の配色パターンが設定されました。命の生まれる場所である海(Umi)の青系、多様な生命に満ちる野山(Noyama)の緑系、命を育む光(Hikari)のオレンジ系です。後に、モノクロ媒体向けのグレースケール版も追加されました。

《大阪・関西万博のデザインシステムVol.1》クリエイティブディレクター・引地耕太さんが「デザインポリシー」策定に込めた意図

《大阪・関西万博のデザインシステムVol.3》引地耕太さんが考える“共創”の価値

プロフィール

引地耕太さん

クリエイティブディレクター/アートディレクター/教育者。1982年鹿児島県生まれ。株式会社 VISIONs 代表 / Co-Futures Platform『COMMONs』代表。タナカノリユキアクティビティ、デジタルエージェンシー1→10にてECDを務め、2025年起業。現在は東京/福岡を拠点に、ブランド戦略とイノベーション創出を専門にデザイン/エンターテイメント/広告/アートなど領域を越境し活動。大阪・関西万博におけるブランディングのためのデザインシステムを手掛け、現在はデザイン・アート・サウンドを統合し夢洲会場全体を彩るオープンデザインプロジェクト「EXPO WORLDs」のクリエイティブディレクターを務める。

Text:笠井美史乃、協力:2025日本国際博覧会協会

※本記事は「Web Designing 2024年4月号」に掲載した記事を一部抜粋・再編集したうえで掲載しています。