ビジネス変革にも役立つ! 「DX推進スキル標準」を活用して、チーム内でのコラボレーションを活性化させよう

ユーザーリサーチは行っている方の中には、「いまいち施策への落とし込み方がわからない」と悩んでいる人も多いのではないでしょうか。そこで、書籍『ユーザーリサーチのすべて』(マイナビ出版』の著者であるリサーチャー・菅原大介さんに、ユーザーリサーチの意義や手法について聞きました。第2回目は、経済産業省・IPA(情報処理推進機構)が2022年12月に公表したデジタルシフトを推奨するガイドライン「DX推進スキル標準」についてです。

執筆者

菅原 大介さん

リサーチャー。上智大学文学部新聞学科卒業。新卒で出版社の学研を経て、株式会社マクロミルで月次500問以上を運用する定量調査ディレクター業務に従事。現在は国内有数規模の総合ECサイト・アプリを運営する企業でプロダクト戦略・リサーチ全般を担当する。著書に『ウェブ担当者のためのサイトユーザー図鑑』(マイナビ出版)、『売れるしくみをつくる マーケットリサーチ大全』(明日香出版社)がある。

次世代型の人材スキルを身につけるメリット

よくある課題:ビジネス組織(事業部門)と対立関係を深めてしまう

プロダクト運営にあたっては、ビジネス組織(事業部門・マーケティング部門)とデザイン組織(UI/UXデザイン部門・開発部門)の協調が何より重要です。

ところが、残念ながらこの連携が上手く行っているという話はあまり聞きません。デザイン組織の皆さんは次のような場面に出くわしたことはありませんか。

・トンマナを無視したカラー表現を求められる(例:テキストを赤で目立たたせて!)

・情報設計を無視した表示情報量を求められる(例:すべて大きくして目立たせて!)

・アクセシビリティを無視したUIを求められる(例:ポップアップを自動掲出して!)

・リリースありきのスケジュールを求められる(例:検証活動はリリース後にして!)

いずれもラストクリック発想から来る「ダークパターン」の採用です。このような依頼や相談があると、デザイン組織は信念を守ることとの葛藤になります。

逆にもしあなたがデザイン組織ではない立場にいれば、「いつも稼働工数に空きが無い」「原則の適用にやたらこだわる」という印象があることでしょう。

リサーチがあると、重要成果物でコラボレーションの機会を作れる

リサーチスキルを持っていると、データや成果物を元にしてビジネス組織のメンバーとコラボレーションする機会が巡ってきます。すなわち、個別具体のUI改修の前にユーザーの定義や提供価値について話し合う場に入れます。

この時に活用したいドキュメントが「DX推進スキル標準」です。経産省が公開しているこのガイドラインには「ビジネス変革のためのデザインスキル」が定義されており、そのうちの多くがリサーチスキルに裏打ちされています。

特にプロダクトマネジメントのシーンではユーザー理解を目的とする重要成果物を重宝します。ビジネス・デザインそれぞれの立場からデータや情報を持ち寄ることで徐々にお互いの持ち味を理解することにつながっていきます。

DX推進スキル標準とは?

概要

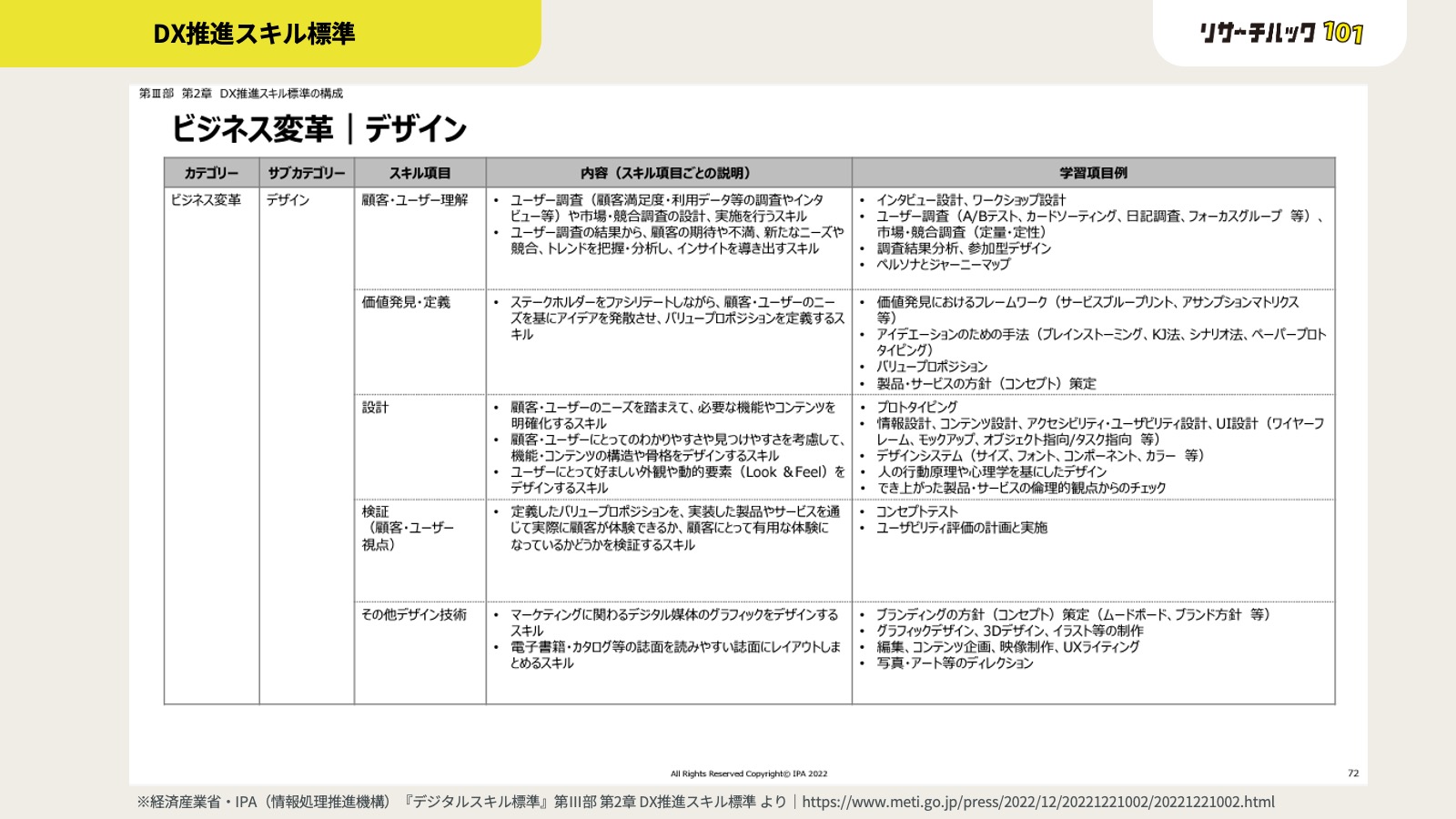

DX推進スキル標準とは、経済産業省・IPA(情報処理推進機構)が2022年12月に公表したデジタルシフトを推奨するガイドラインで、その中でも「ビジネス変革のためのデザインスキル」はユーザー調査の実施・活用を推奨しています。

もともとはデザイン人材が個人または組織として身につけるスキルを定義・確認するための資料になりますが、転じて、「ビジネス変革」を目的としてビジネス組織とどのように意識合わせしていくかを考える用途にも適しています。

以下では主要な項目の紹介と共にその使いどころを解説しますが、リサーチスキルを獲得するほどビジネス組織とのコラボレーションには有利に働き、それが組織でのビジネス変革の推進エンジンになっていくことがよくわかります。

DX推進スキル標準の対象項目は以下のようになります。

1.顧客・ユーザー理解

<顧客・ユーザー理解>

・ユーザー調査や市場・競合調査の設計、実施を行うスキル

・ユーザー調査の結果からトレンドを分析しインサイトを導き出すスキル

・インタビュー設計、ワークショップ設計

・ユーザー調査

・市場調査・競合調査

・ペルソナ、ジャーニーマップ

顧客・ユーザー理解は全部門にとって「はじまりのスキル」と言えます。基本的なユーザー調査のスキルと、その基本成果物であるペルソナ・カスタマージャーニーは、ビジネス部門・ユーザー部門とも活用機会が多いスキルです。

その中でも、市場調査・競合調査の分析はマーケティング部門が強く、インタビューやワークショップの設計はデザイン部門の方がより実践回数が多いため、カテゴリー戦略などのプロジェクトを通じて交わることができます。

2.価値発見・定義

<価値発見・定義>

・顧客・ユーザーのニーズを基にアイデアを発散させ、バリュープロポジションを定義するスキル

・価値発見のフレームワーク(サービスブループリントほか)

・アイデエーションのための手法(ブレスト、KJ法、ペーパープロトタイピング)

・バリュープロポジション

・製品・サービスのコンセプト策定

価値発見・定義はユーザー情報を元にプロダクト戦略を描くスキルです。全体のうち最も高度な業務であり、定性調査の担当部門が主になる領域ですが、業務成果を最大化するには定量調査を含めた統合的な分析がカギとなります。

マーケティング部門では一般的に完成形の資料を好みますが、前出のようなアイデアの発散・収束を助ける、いわば「中間成果物」を生む出すスキルは、事業課題や意思決定が複雑になるほど重宝することを皆が知ることになります。

3.設計

<設計>

・顧客・ユーザーのニーズを踏まえて、必要な機能やコンテンツを明確化するスキル

・顧客・ユーザーにとってのわかりやすさや見つけやすさを考慮して、機能・コンテンツの構造や骨格をデザインするスキル

・ユーザーにとって好ましい外観や動的要素をデザインするスキル

・プロトタイピング

・情報設計、コンテンツ設計、アクセシビリティ・ユーザビリティ設計、UI設計

・デザインシステム(サイズ・フォント・コンポーネント・カラー等)

・人の行動原理や心理学を基にしたデザイン

設計はプロダクト戦略の情報を元にして具体的な機能戦略を描くスキルです。ここでは全面的にデザイナーの技能が発揮されます。正直、事業部門やマーケティング部門が直接コラボレーションできる余地はあまりありません。

ただ、デザイナー以外が知識としてデザイン原則やサイトの情報構造を学習しておかないと、アクセシビリティのような基本的な取り組みが進まなかったり、ラストクリック主義のダークパターンが横行する原因になります。

4.検証

<検証>

・実装後に有用な顧客体験になっているかを検証するスキル

・コンセプトテスト

・ユーザビリティ評価の計画と実施

検証はディスカバリーフェーズでアイデアの有用性を問うたり、デリバリーフェーズで実装された施策・機能が有効かを問うスキルです。前者ではコンセプトテストを使うほか、ユーザビリティテストを全面的に駆使します。

ここではテストの提示物(プロトタイプ)を作成する段階がコラボレーションの狙い目です。訴求ファクトはマーケティング部門が、情報設計やビジュアル表現はデザイン部門が、それぞれリサーチの結果を持ち寄ります。

5.その他デザイン技術

<その他デザイン技術>

・マーケティングに関わるデジタル媒体のグラフィックをデザインするスキル

・ブランディングの方針(コンセプト)策定、ムードボード・ブランド方針等

・グラフィックデザイン、イラスト等の制作

・編集、コンテンツ企画、映像制作、UXライティング

・写真・アート等のディレクション

その他デザイン技術はブランディング・クリエイティブに関するスキルです。基本的にはデザイン制作物のクリエイティブスキルがメインですが、編集・ディレクションなど業務設計に関しては事業部門も力を発揮できます。

このスキル領域はコラボレーション機会の宝庫です。ブランドムービー・営業資料・媒体資料・サービスガイドなどのマテリアル制作では事業企画・デザイン・広報が交わり、話し合いの中心にはリサーチデータがあります。

書誌情報

- 定価(紙/電子):3,179円(税込)

- B5変:416ページ

- 978-4-8399-85554

- 発売日:2024年10月22日

Text:菅原大介