リサーチャー必見! 安定した企画・開発体制を実現する「ResearchOps」の効果的な使い方

ユーザーリサーチは行っている方の中には、「いまいち施策への落とし込み方がわからない」と悩んでいる人も多いのではないでしょうか。そこで、書籍『ユーザーリサーチのすべて』(マイナビ出版)の著者であるリサーチャー・菅原大介さんに、ユーザーリサーチの意義や手法について聞きました。第6回目は、組織の安定的・継続的な企画・開発体制を実現するためのドキュメント「ResearchOps」について解説します。

執筆者

菅原 大介さん

リサーチャー。上智大学文学部新聞学科卒業。新卒で出版社の学研を経て、株式会社マクロミルで月次500問以上を運用する定量調査ディレクター業務に従事。現在は国内有数規模の総合ECサイト・アプリを運営する企業でプロダクト戦略・リサーチ全般を担当する。著書に『ウェブ担当者のためのサイトユーザー図鑑』(マイナビ出版)、『売れるしくみをつくる マーケットリサーチ大全』(明日香出版社)がある。

安定的・継続的な企画・開発体制を構築するメリット

よくある課題:組織内でリサーチのツールやデータの全容を誰も把握していない

ユーザー調査を行う組織内個人にとって何より煩わしいのは、リサーチのインフラやアセットが組織で棚卸しされていない状態です。皆さんも、以下のような調査実施までの環境準備に時間がかかってしまう状況を経験していませんか。

・過去にどのような調査が行われていたのかがわからない

・データはあるものの実施当時の背景や成果がわからない

・企画時に誰にコツや基準を相談したらよいかわからない

・ユーザーへの案内の出し方や謝礼のルールがわからない

・どのようなツールを契約・使用しているのかわからない

リサーチと名の付く業務が組織のあちこちで行われていて、誰も全容を把握できていない状態です。仮に意欲のある担当者がこれらの状況をまとめようとしても、「整理業務に時間を充てる気か」と諭されて評価されないでしょう。

リサーチがあると、リサーチを必要とするメンバーが自律的に調査を推進できる

リサーチスキルを持っていると、特に期首にリサーチを活用する組織開発や業務設計の話し合いに入って、各プロジェクトで自律的に調査を推進する環境を整え、組織として安定的・継続的な企画・開発体制を実現することができます。

この時に活用したいドキュメントが「ResearchOps」です。ResearchOpsを使うと、リサーチ環境を整える6つの柱を参考にして組織全体での実行体制を討議できます。「個別部門が個別案件を乗り切れればよい」風習を脱却できます。

残念ながら、日本では「リサーチ業務の監督者は、必ずリサーチに強い」とは限りません。そのため、組織的に定義されたリサーチのオペレーションモデルを所属メンバーに参照してもらうことで、教育や指導を補完する効果も得られます。

「ResearchOps」とは?

概要

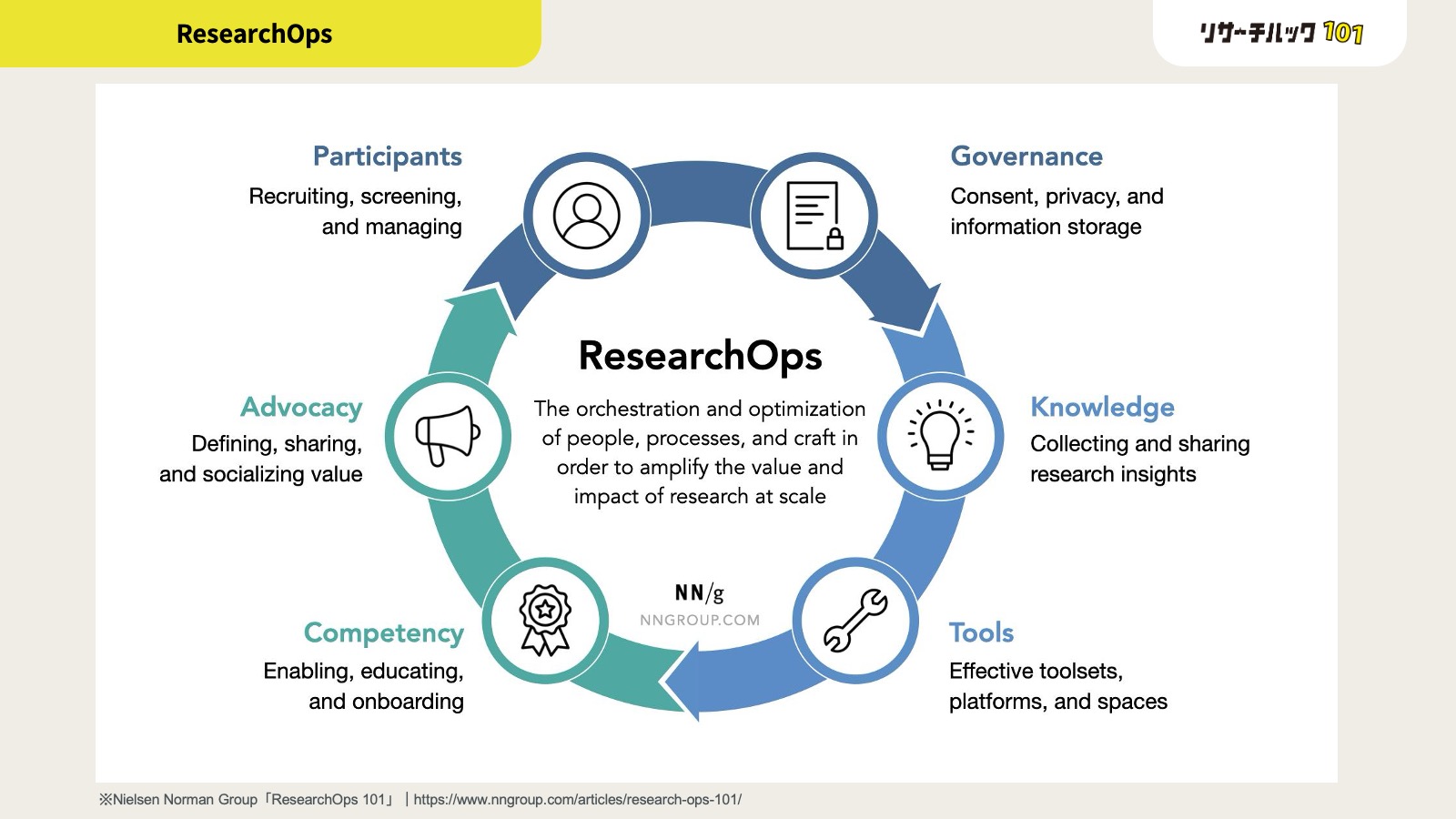

ResearchOpsはグローバルなUXリサーチコミュニティである「ResearchOps」から誕生し、現在では様々な解釈が出ているものの、共通しているのは、組織におけるリサーチの実行体制・インフラ・プロセスを構築するためのフレームワークであることです。

Nielsen Norman Group/ニールセンノーマングループ(以下、NN/g)が公表している「ResearchOps 101」によれば、「リサーチの価値と影響力を増幅させるための人・プロセス・技術の最適化」と定義されており、リサーチャーの支援を形にしたものです。

NN/gが公表しているガイドラインを参考にすると、「UXリサーチとその人材ニーズの拡大とともに、適切なガイドラインによる進行管理が必要であり、リサーチャーが実務に集中できるようなサポートが必要になっている」ことが重要な背景になっています。

このフレームワークではリサーチオペレーションの構成要素が6つのカテゴリーで示され、それぞれの要素の定義や導入にあたっての留意事項を参照することができます。それをもとに組織におけるリサーチ業務の定義や環境面の不足をチェックしていきます。

※海外のResearchOpsモデルは基本的に定性調査をベースに構築されています。日本では伝統的に定量調査を主体とする組織が多く(インサイトよりもファクトを重んじる傾向)、実用にあたってはアレンジを必要とするため、私もそのままでは使用していません。

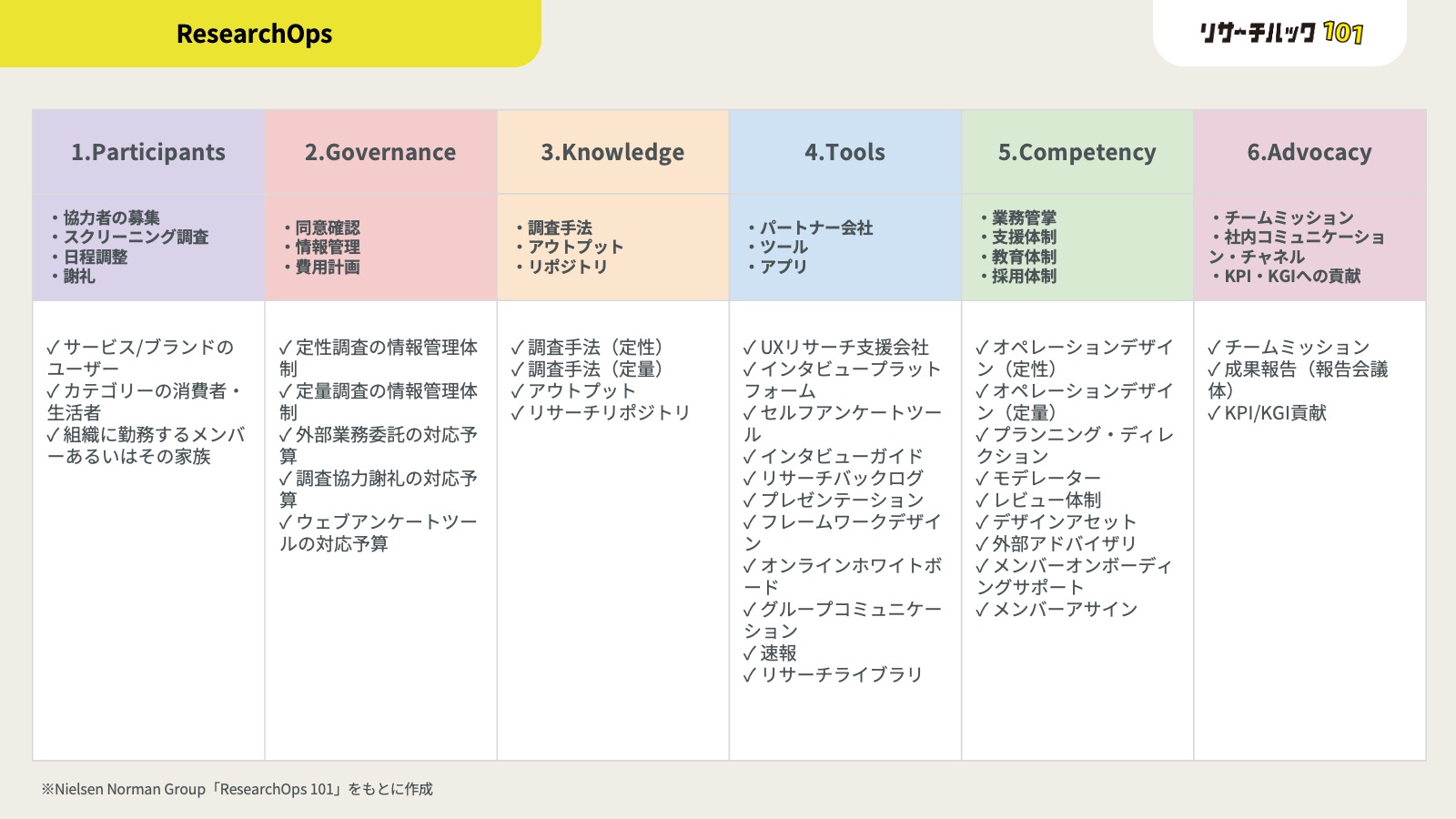

ResearchOpsの構成要素は、以下のようになります。

1.Participants / モニター対応

・協力者の募集、スクリーニング、スケジュール設定、および報酬

(自社パネルの構築、外部プラットフォームの活用)

2.Governance / 情報管理

・同意、プライバシー、および情報ストレージのプロセスとガイドライン

(調査成果物となる情報の保存場所・保存期間・保護方法)

3.Knowledge / 調査手法・リポジトリ

・調査の洞察を収集、合成、共有するためのプロセスとプラットフォーム

(実査テンプレート、調査結果のリポジトリ、ユーザーインサイトを共有する会議や手立て)

4.Tools / 使用ツール・パートナー会社

・一貫性のあるツールセットとプラットフォームを通じて研究の効率を高める

(参加者募集プラットフォーム、オンラインインタビューツール、ユーザビリティテストツール、映像編集ツール、音声変換ツール)

5.Competency / 運営体制

・組織全体でのユーザー調査の価値を定義し、共有し、社会化する

(UXリサーチチームのミッションステートメント、調査結果とKPIの実証:ケーススタディ・サクセスストーリー、メルマガ、ポスター)

6.Advocacy / インナーコミュニケーション

・組織全体でのユーザー調査の価値を定義し、共有し、社会化する

(UXリサーチチームのミッションステートメント、調査結果とKPIの実証:ケーススタディ・サクセスストーリー、メルマガ、ポスター)

「ResearchOps」のつくり方

①6カテゴリの枠を用意する

まず、縦に6等分にした表(6列で構成した表)を用意します。上の2行は見出し用のスペースとし、メインの1行は書き込み用に表の2/3くらいのスペースを取っておきます。

続いて各カテゴリの名称を表内に記入します。カテゴリは左から右に向かっていくシステムを取るので、「1.Participants」~「6.Advocacy」のように、ナンバリング付きで表します。

カテゴリ名称を記入できたら、各カテゴリの詳細を定義する代表項目を表内に記入します。たとえば、「1.Participants」であれば、ユーザー、消費者・生活者、メンバーなどの項目で構成するようにします。

なお、私が作成している図ではカテゴリの内容と順番は基本的にNN/gのモデルに従っていますが、皆さんの組織の実情に合わせて適宜調節してください。ResearchOpsの最適解は組織の数だけ多様なため、どうしてもフレームワーク通りには行きません。先行するResearchOpsの提唱者たちも現在のものは発展途上のモデルであることを公言しているので、自身の組織で通じる構成にすることを優先させましょう。

②「1.Participants」への対応項目を記入する

この領域には、「協力者の募集/スクリーニング/日程調整/謝礼」に関する事項を記入します。並んでいる項目の重要度や組織内での伝わりやすさはそれぞれ異なると思うので、組織の現況に照らして取捨選択判断をしてください。

この中で、調査協力者の定義についてはどの組織においてもとても大事なものになるので必須でリストアップします。いわゆる調査協力者の種別を想定していくのですが、もし記入する項目の粒度に迷ったら、下記の「Participantsを記入する時のヒント」を参考にしてください。

<Participantsを記入する時のヒント>

・サービス/ブランドのユーザー

・カテゴリの消費者・生活者

・組織に勤務するメンバーあるいはその家族

③「2.Governance」への対応項目を記入する

この領域には、「同意確認/情報管理/費用計画」に関する事項を記入します。調査協力者への同意確認は法務担当者あるいは情報管理者と協議しながらそれぞれの組織で最適な方法を考えていくことになるので、ここは別途問合せつつ他を先に埋めていくとよいでしょう。

情報管理と費用計画の項目はリサーチ管轄部門で比較的計画しやすい項目です。リサーチ活動は法務・経理・購買などの部門とも連携する立場にあるので、この機会にわかりやすくまとめておきましょう。記入する項目の粒度に迷ったら、下記の「Governanceを記入する時のヒント」を参考にしてください。

<Governanceを記入する時のヒント>

・定性調査の情報管理体制

・定量調査の情報管理体制

・外部業務委託の対応予算

・調査協力謝礼の対応予算

・ウェブアンケートツールの対応予算

④「3.Knowledge」への対応項目を記入する

この領域には、「調査手法/アウトプット/ライブラリ」に関する事項を記入します。リサーチの実務とナレッジマネジメントを推進するための手段やプロセスをリストアップしていきます。インフラの部分は特にデータの保管・共有システムのところで後続の「4.Tools」と重複しますが、どちらにも書いておきましょう。

さて、この中で、調査手法の定義(種別)については全要件の中でもとりわけ大事な理解になるので必須で記入します。調査手法は定性調査と定量調査に分け、組織で取り扱う手法を定義しましょう。ここに記入する調査手法が実践可能なリサーチの対応範囲となります。

とはいえ、未経験に近い状態でリサーチの組織/機能を立ち上げる時は、そもそもどんな調査手法が存在しているのか、検討がつかないこともあるでしょう。記入する項目の粒度に迷ったら、下記の「Knowledgeを記入する時のヒント」を参考にしてください。

<Knowledgeを記入する時のヒント>

・調査手法(定性)

インタビュー(ユーザビリティテスト、ユースケース調査、コンセプトテスト、デプスインタビュー、エキスパートレビュー)

・調査手法(定量)

ウェブアンケート、VOC、ソーシャルリスニング、A/Bテスト

・アウトプット

ユーザーストーリーマッピング、カスタマージャーニーマップ、ペルソナ、バリュープロポジションキャンバスほか

・リサーチライブラリ

⑤「4.Tools」への対応項目を記入する

この領域には、「パートナー会社/ツール/アプリ」に関する事項を記入します。リサーチの実務で使用するツール・アプリ、調査活動を業務委託するパートナー会社などをリストアップしていきます。

調査実務を構成する企画・実査・集計・分析・報告それぞれの段階で、使用している有料のサービス・無料のサービスを両方書き出してみましょう。記入する項目の粒度に迷ったら、下記の「Toolsを記入する時のヒント」を参考にしてください。

※リサーチバックログやオンラインホワイトボードなど、一般的に使用の有無が分かれるものは項目から外して大丈夫です。ただ、速報やリサーチライブラリなどについては、いま現在が不完全であったとしても、項目は残しておいて、どういう状況になっているかを振り返ってみてください。

<Toolsを記入する時のヒント>

・UXリサーチ支援会社

・インタビュープラットフォーム

・セルフアンケートツール

・インタビューガイド

・リサーチバックログ

・プレゼンテーション

・フレームワークデザイン

・オンラインホワイトボード

・グループコミュニケーション

・速報

・リサーチライブラリ

⑥「5.Competency」への対応項目を記入する

この領域には、「業務管掌/支援体制/教育体制/採用体制」に関する事項を記入します。メンバーとメンバーに紐づく業務、特定業務の担当者など役割分担をリストアップしていきます。

業務管掌以外の要素も埋められるとベストですが、日本ではリサーチャーが所属組織からエンパワーメントを受けている例はかなり少ないと思うので、採用や教育などの後半の項目はあくまで実践できているものがあれば書き出してみてください。

<Competencyを記入する時のヒント>

・オペレーションデザイン(定性)

・オペレーションデザイン(定量)

・プランニング・ディレクション

・モデレーター

・レビュワー

・デザインアセット

・外部アドバイザリ

・メンバーオンボーディングサポート

・メンバーアサイン

⑦「6.Advocacy」への対応項目を記入する

この領域には、「チームミッション/社内コミュニケーションチャネル/KPI・KGIへの貢献」に関する事項を記入します。組織の決め事あるいは自身の目標に沿ってリストアップしていきます。

Advocacyにはデータ活用・情報共有に関する項目が並んでいます。実査の運用パフォーマンスに偏重した実行体制を敷いていると、ここに書けることがほとんどないでしょう。リサーチの成果を組織に認識させるにはあくまでバランスが重要なので、所属組織全体の動きと噛み合っているか見つめ直してみてください。

<Advocacyを記入する時のヒント>

・チームミッション

・成果報告(報告会議体)

・KPI/KGI貢献

書誌情報

- 定価(紙/電子):3,179円(税込)

- B5変:416ページ

- 978-4-8399-85554

- 発売日:2024年10月22日

Text:菅原大介