《デザイン基礎講座》リテイク時に非デザイナーはどう立ち回るべき? “非デザイナーの”ためのデザインオーダー術#2

非デザイナーにとって、デザインのディレクションは荷の重い仕事の一つです。そこで、“デザイナー陣から総スカンを食らった”苦い経験を持つ非デザイナー・ディレクターの失敗談を基に、現役デザイナーの視点を交えて、デザインを「依頼する」正しいディレクションのあり方を考えます。

ディレクターの視点は…

原 明日香さん

アルテバレーノ (株)ディレクター https://artebaleno.co.jp/

デザイナーの視点は…

中路 裕美さん

JIII Design(ジーデザイン) デザイナー https://ny-design.biz/

自分にあったディレクションの型を手に入れよう

非デザイナーがデザインをディレクションする際は、具体的に伝えすぎない「引き算」を意識すると上手くいきやすいです。しかし、具体性を排除しつつイメージを伝えるのも、なかなかの難題です。

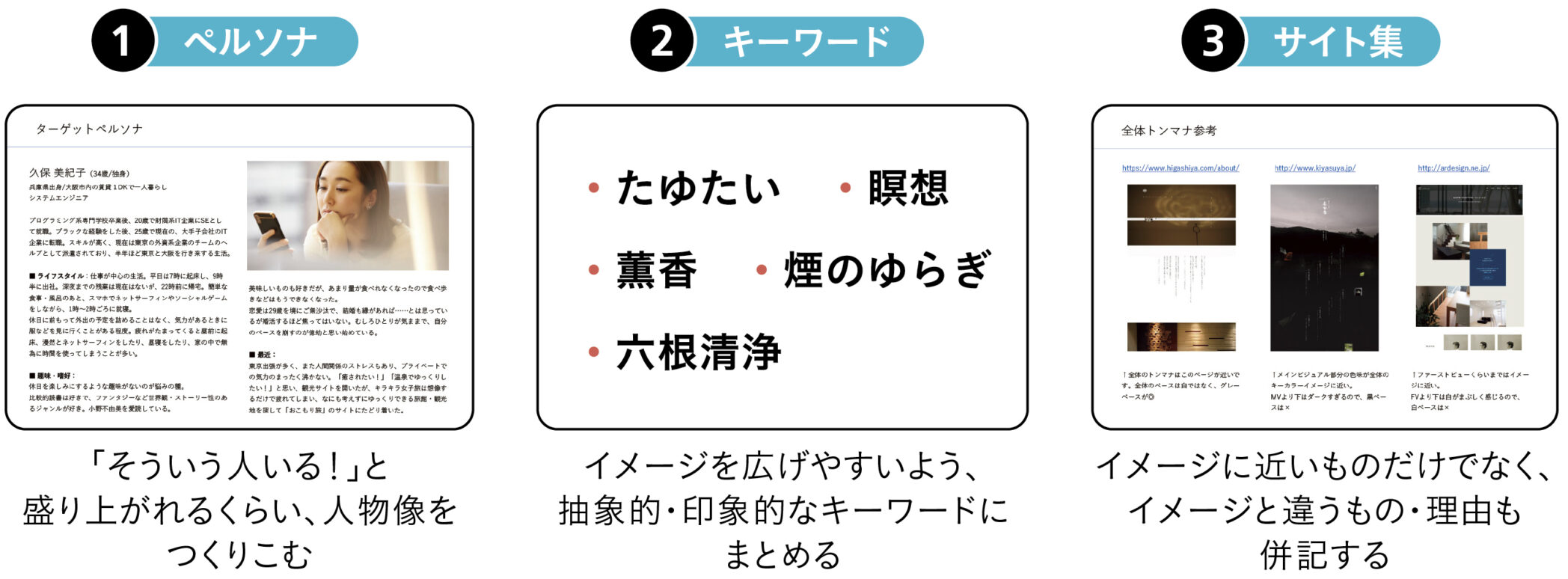

その点、まずは自分にしっくりくるディレクションの『型』あるいはツールを見つけることが出発点になると思います。私の場合は、❶ペルソナシート、❷キーワード、❸参考サイト集の3点セットを、自分の定石にしています。

これらの資料を作成する際のポイントは、クライアントやデザイナーと“頭の中”を共有する、「コミュニケーションツール」になるよう意識することです。

例えば、ペルソナシートを作成する際は、ただフォーマットを埋めるだけの作業にしては意味がありません。クライアントやデザイナーが、それぞれの身近な人を想起できるよう、既存の形式にとらわれず、リアルで泥臭い人間像を描くことを重視しましょう。

キーワードに関しても、単に「かわいい/きれい」等のテイストを示すのではなく、表現の核となるワードを考え、イマジネーションが広がる印象的な言葉を選ぶようにしています。

また、参考サイトを挙げる場合も、イメージにぴったりのものを選ぼうとすると、イメージの固定化や模倣につながります。ある程度幅を持たせて選出し、良いと思う部分、逆にイメージと違う部分について、その理由を添えて説明し、方向性を擦りあわせるようにしています。

具体的には、これらを基本に、案件、クライアントやデザイナーにあわせてアレンジします。例えば、BtoBの企業の場合は、ペルソナよりもSWOTやポジショニングマップが適切なこともあります。また、言葉からの連想が苦手なデザイナーには、キーワードの代わりにムードボードを作成する場合もあります。

デザインスプリント等のファシリテーションフレームワークも続々と登場しています。まずは何でも試してみて、使える手段を増やすことで、自然と自分のディレクション力に自信がついてくるでしょう。

「引き算」するためのマイ・メソッドを持つ

デザインの「リテイク」 非デザイナーはどう立ち回るべき?

非デザイナーにとって、せっかくのデザイン案に「リテイク」を出すことは、非常に気の重い仕事です。デザインの修正を求める場合、上手なフィードバック方法はあるのでしょうか?

「デザイナー間での指導においても、画一的な指導方法はありません。クオリティ不足や表現内容が不明瞭である等、リテイクになった表面的な理由はわかっても、失敗パターンにはまった原因は一様ではないからです。デザイナー個人の性格やウィークポイント、実際に躓いたところにあわせて、個別に指導していくことになります」(中路さん)

デザインのクオリティや技術面については、非デザイナーは直接フィードバックはせず、チーフデザイナーのような立場の人を通すほうがよいでしょう。フィードバック方法の難しさに加え、非デザイナーからの技術的な指摘は、内容の是非に関わらず、心理的反発を生んでしまうからです。

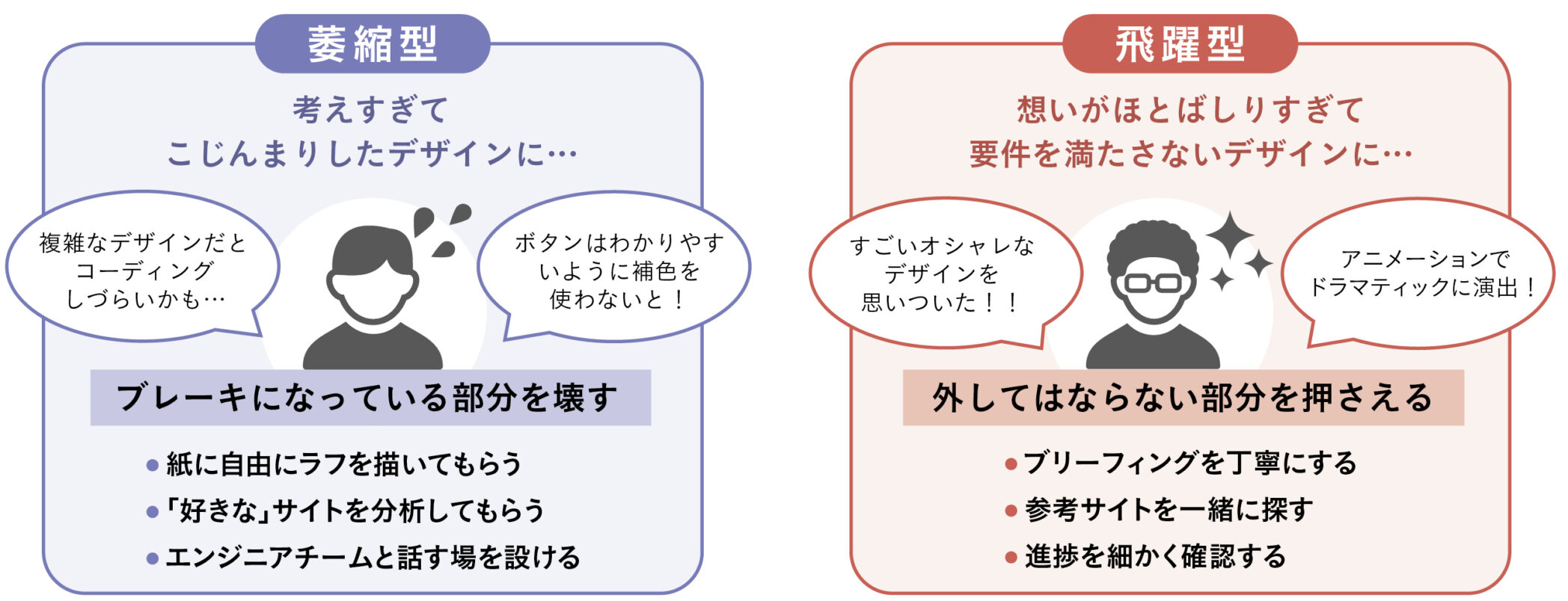

ただ、ディレクション面であえてカテゴライズするなら、「萎縮型」と「飛躍型」という、2つの陥りやすい失敗傾向はあるように思います。「萎縮型」は、Webやデザインの理論・理屈を気にしすぎるあまり、遊び心や大胆さのない、整然としすぎたデザインになってしまうパターンで、一方の「飛躍型」は、アイデアが先走りすぎて、要点から逸脱してしまうパターンです。

フォローのコツは、「萎縮型」の場合は、不安を解消し、本当にやりたいことを開放することです。例えば、“Web”デザインの前に得意なイラストで表現してもらう、コーディングが気になる人は、エンジニアと話す場を設けるといったことをします。一方の「飛躍型」の場合は、参考サイトを一緒に探しながら意見交換をする等、方向性・要件を特に丁寧に擦りあわせるよう留意しています。

「これらの失敗しやすい傾向も、必ずしも悪いわけではなく、あくまでも案件との相性と言えます。デザイナーにも得意・不得意はあるので、デザイナー一人ひとりの個性を把握し、その強みを活かせる案件にアサインできるディレクターは、スキルが高いと感じます」(中路さん)

ただ、こうしたデザイナーのフォローアップは、発注者の立場では難しいものです。発注先を選ぶ際は、組織的にデザインのクオリティを担保できる制作会社・事業者を選ぶことが必要でしょう。

苦手な部分を補うディレクション

全体でスキルアップし「二人三脚」の信頼関係を築く

加えて、リテイクになる要因として、単純にデザイナーの基本スキルが足りていない場合も少なくありません。

「特に歴の短いデザイナーだと、頭の中をアウトプットするための基礎的な技術が追いついておらず、クオリティ不足によるリテイクになることも多いです。

書籍や動画で自学自習できることもデザイナーの素養の一つですが、自発的な学習を促す組織・環境づくりも重要です」(中路さん)

学習に関して言えば、非デザイナーであっても、デザインに関わる以上は、“共通言語”として、デザインの基本は身に着けるほうがよいです。色やタイポグラフィ、レイアウト等の基本原則を押さえることで、デザイナーとのコミュニケーションが格段にはかどります。

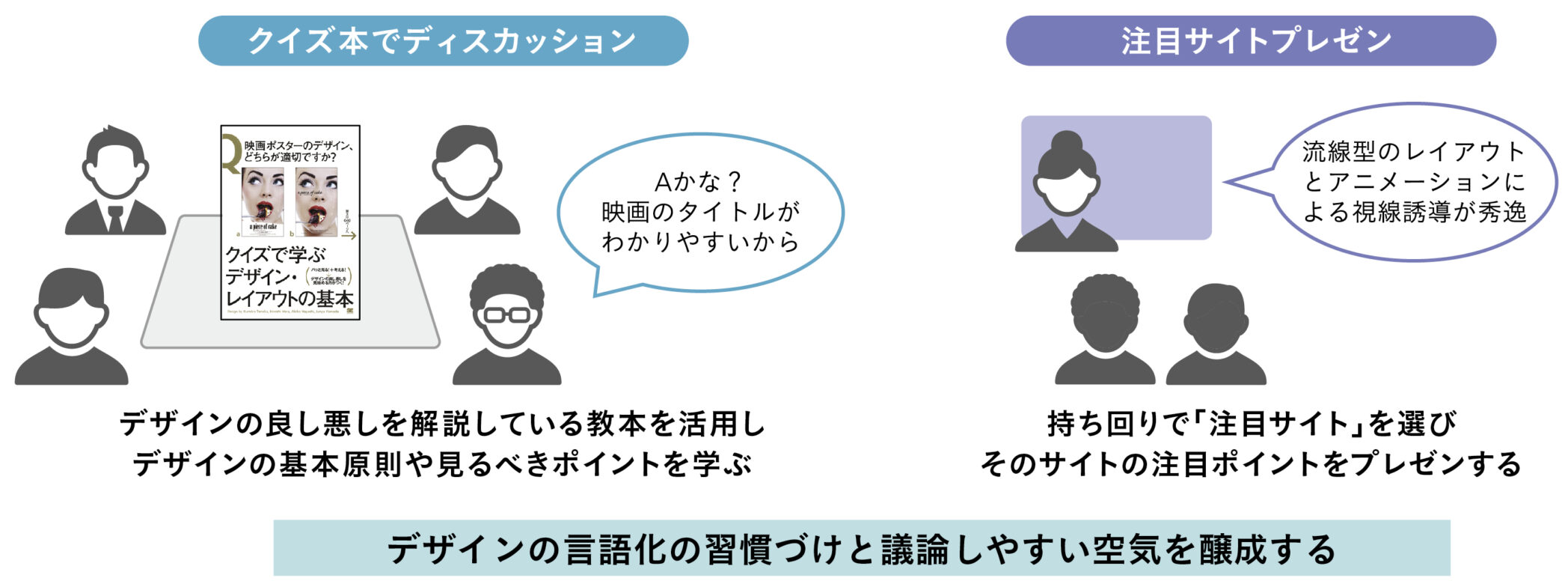

チーム全体でスキル・知識の向上に取り組むには、カジュアルな勉強会がおすすめです。クイズ形式でデザインの良し悪しが学べる本を題材にディスカッションをしてみたり、持ち回りで「推しサイト」プレゼンをするのも面白いです。

こうした活動は、デザインを論理的に説明できるスキルや、日常的にデザインについて議論する習慣・空気感の醸成にも役立ちます。

失敗を含めたさまざまな経験を通して思うのは、デザイン制作は、ディレクション側と制作側の「二人三脚」の信頼関係で成り立っているということです。

非デザイナーはどうあがいてもデザイナー“ではなく”、多くの場合、自分で表現を創り出すことはできません。自分にできないことを、デザイナーがその創造性をもって実現してくれていることへの敬意は、常に持っていたいと思います。

非デザイナーによるデザインのディレクションに求められているのは、コントロールではなく、より大局的な視点で案件のゴールを指し示すことです。これも一筋縄ではいきませんが、まずは自身のタスクに、真摯に、粘り強く取り組む。その姿勢が、非デザイナーがそのディレクションにおいて信頼されるために一番大切なことだと年々実感しています。

基礎力をチーム全体でUPさせる

※ 書影 『クイズで学ぶ デザイン・レイアウトの基本』(翔泳社/著:ヤマダ ジュンヤ、ハラ ヒロシ、田中 クミコ、ハヤシ アキコ)

Text:原明日香

※本記事は、「Web Designing 2025年2月号」の記事を一部抜粋・再編集して掲載しています。