アドビが15年をかけて開発。線の太さや字幅を自在に変形できる多軸バリアブルフォント「百千鳥」は何がすごいのか?

2025年2月に開催された「Adobe MAX Japan 2025」では、リリースされたばかりの多軸バリアブルフォント「百千鳥(ももちどり)」が大きな話題となりました。バリアブルとは「可変性」という意味で、文字の線の太さや字幅などを自由に変形することのできる新しいフォントの機能です。従来のフォントとの違いや、百千鳥の活用方法を紹介しましょう。

「バリアブルフォント」とは?

一般的に同じデザインコンセプトを持つフォントのバリエーションは「ファミリー」と呼ばれ、ひとつのグループに扱われます。例えば「Noto Sans JP」ファミリーの場合、「Thin」から「Black」までの6つのウェイトが用意されていて、それぞれ個別にフォントファイルが存在しています。

これに対しバリアブルフォントは、ひとつのフォントファイルの中にバリエーションの「軸」を持たせることで、ユーザがその軸に沿った変更を行える仕組みになっています。

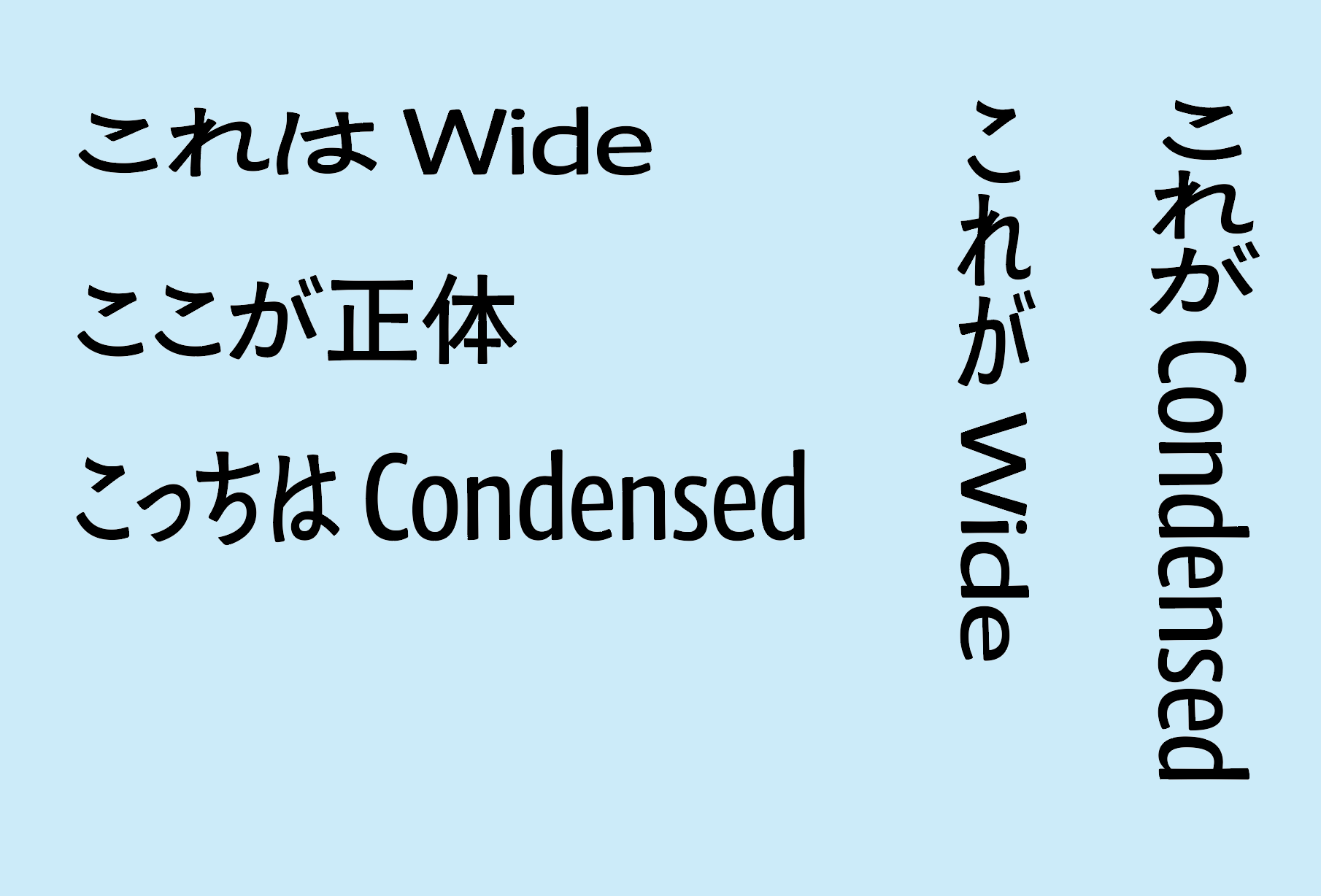

たとえばウェイト軸を持つフォントの場合は、最大から最小までの間で微妙な太さのコントロールができます。「Boldでは太すぎるけど、Mediumでは細すぎる」といった場合でも、そのちょうど間を選ぶことができます。その他にも字幅を狭くしたり(コンデンス)、広げたり(ワイド)、筆記体の飾りを大きくしたり、質感を荒らしたり……とさまざまな軸の設定が可能です。これらバリアブルの軸を複数持つフォントを「多軸バリアブルフォント」と呼びます。

2023年には、ウェイト×字幅の多軸バリアブルフォントを用いた東京ドームシティのブランディングが話題になりました。バリアブルフォントはその特性上動きがつけやすく、デジタルサイネージやムービーへの展開にも向いています。

百千鳥のすごいところ

欧文フォントではさまざまなタイプの多軸バリアブルフォントが作られていましたが、日本語フォントは文字の数も多く形状も複雑。また縦組み横組みといった独自の組版ルールが存在していることから開発が難しいとされてきました。

今回、和文初の本格的な多軸(ウェイト×字幅)バリアブルフォントとして、アドビが15年がかりで開発・リリースしたのが「百千鳥」です。

百千鳥のコンセプトムービーは、中村勇吾氏率いるTHA LTD.が制作しました。コンデンス~ワイドの圧縮率やウェイトが小気味良く変化するムービーで、1つのフォントから多様な表情が繰り出される百千鳥の特徴が楽しく表現されています。

和文フォント制作において難しいのが、日本語独特の組版機能への対応です。横組みであればワイドに設定した際に、和文・欧文ともに横長のプロポーションで揃いますが、縦組みで和文を横長にすると横倒しになった欧文は結果的に縦長のコンデンス状態になってしまいます。

百千鳥の場合は、この関係が欧文をベースに作られています。この説明は文章ではわかりづらいので、下図を見てください。日本人の感覚からは若干の違和感がありますが、結果的にこれで縦組みを行う際の問題は生じません。

縦組みでワイドにすると和文部分は縦長になり、コンデンスにすると横長になります。一見間違っているようですが、欧文部分を見るとこれが正しい動作であることがわかります

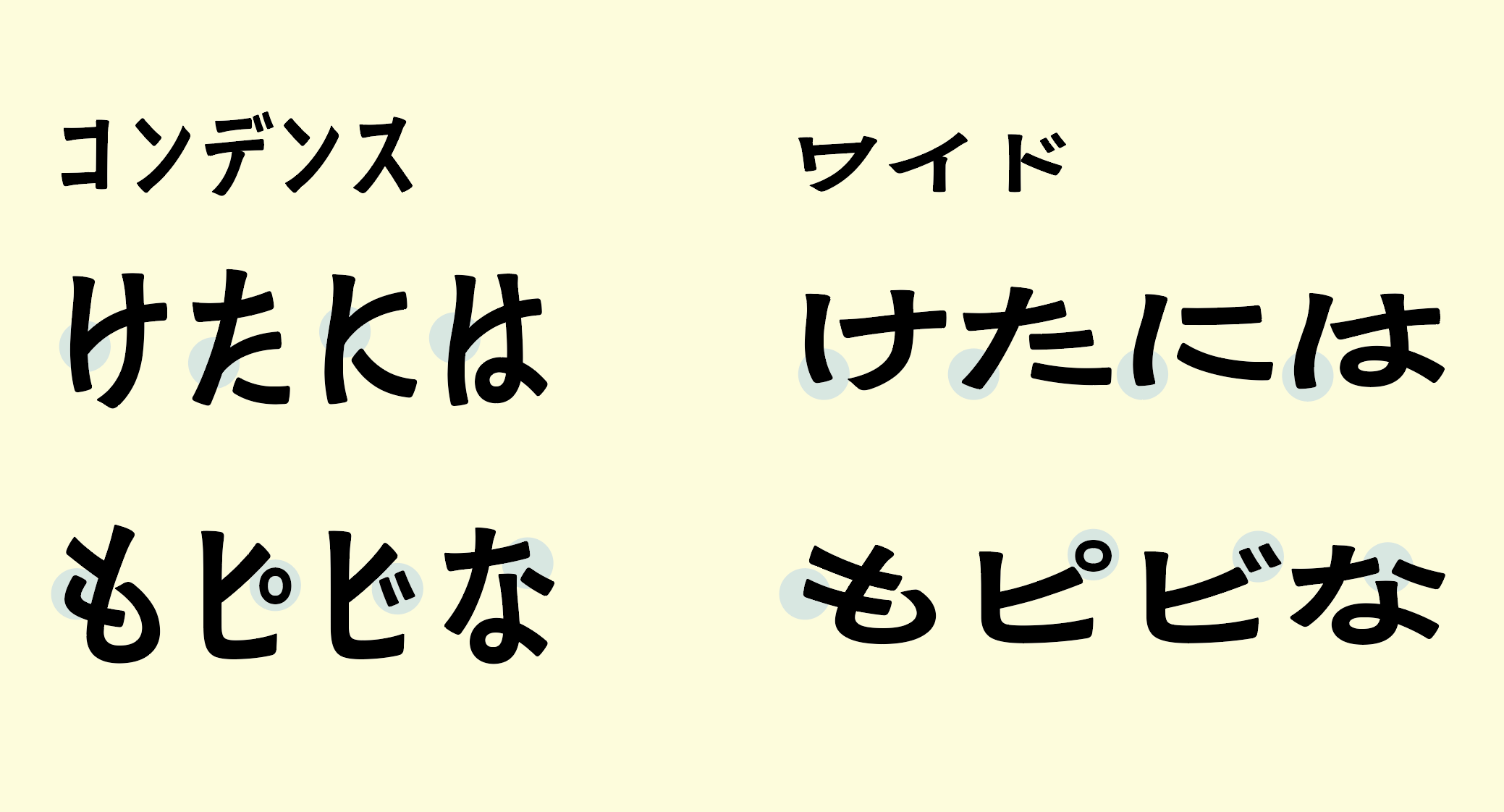

また百千鳥のひらがなやカタカナは、まったく同じ形のままコンデンス~ワイドと変形するわけではなく、途中でデザインが切り替わる仕組みを持っています。それぞれのプロポーションに合わせた変化により、可読性やデザイン性が保たれます。

コンデンスにある筆のつながりがワイドでは切り離され、濁点の位置もそれぞれのスペースに合わせた位置に切り変わるよう設計されています

こういった新しい機能にチャレンジできるのは、フォントとグラフィックアプリの両方を作っているアドビだからこそ。アプリケーション側の体制も整ってきたため、今後は他の和文フォントメーカーから百千鳥を参考にした多軸バリアブルフォントが生まれてくるでしょう。

どういったシーンで活用できるのか?

ウェイトと字幅を調節できる百千鳥は、限られたスペースに文字を収めなければならないシーンでも最適な文字サイズや幅を設定できます。また見出しの文字組みや本文とのバランスなど、厳密に仕上げたいデザインでその効果が発揮されるでしょう。

WebデザインやUI/UXのジャンルにおいても、画面サイズやデバイスに応じてフォントの太さや幅を調整できるだけでなく、複数のフォントファイルを読み込む必要がないので、サイトの表示速度がなどのパフォーマンス向上が見込めます。また無段階に変形する特性を生かし、動画や動きをつけたいコンテンツの制作にも最適です。

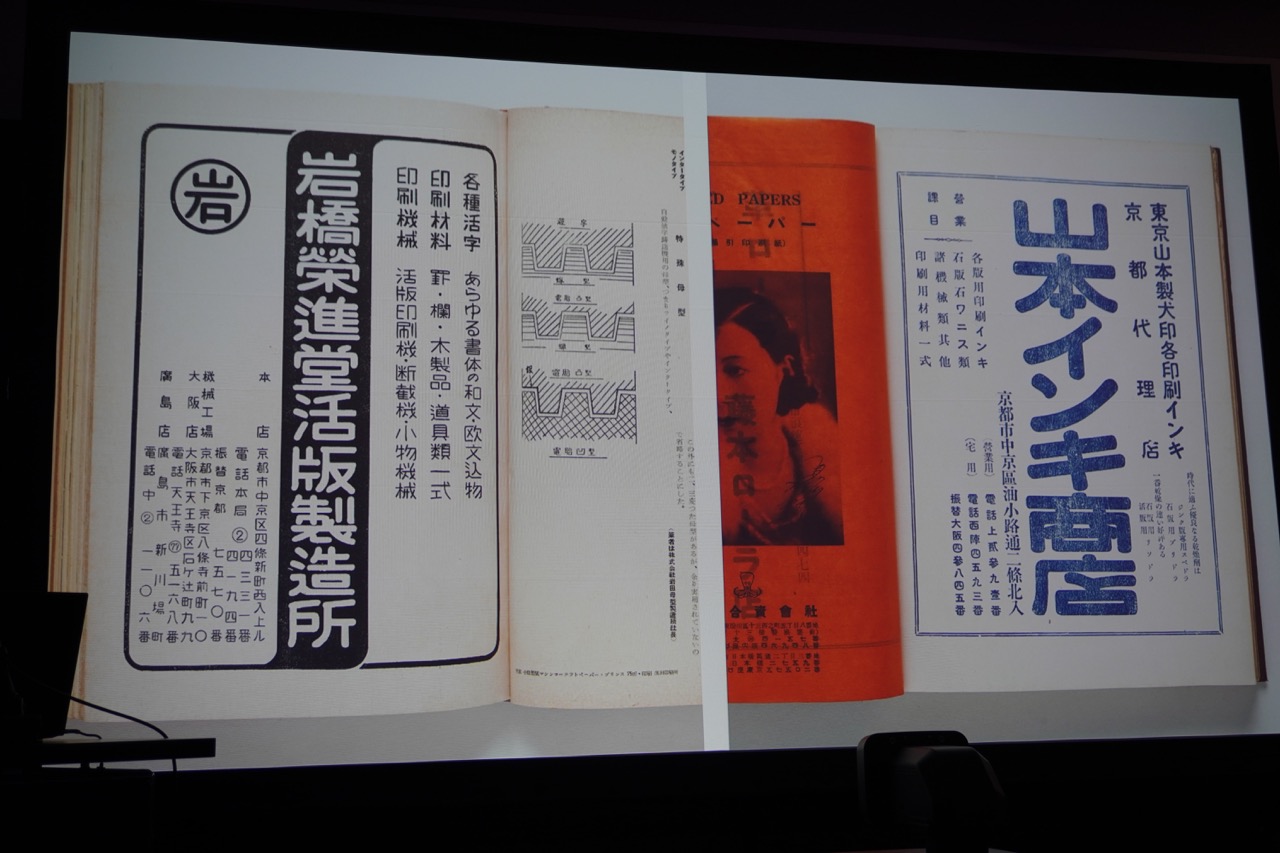

最新の技術を持つ百千鳥ですが、デザイン的には「レトロかわいい」印象です。百千鳥のコンセプトとして西塚氏が挙げたのは、大正から昭和の初期の封緘紙(ふうかんし・商店やデパートで袋や包装紙を留めるシール紙)や印刷物でした。

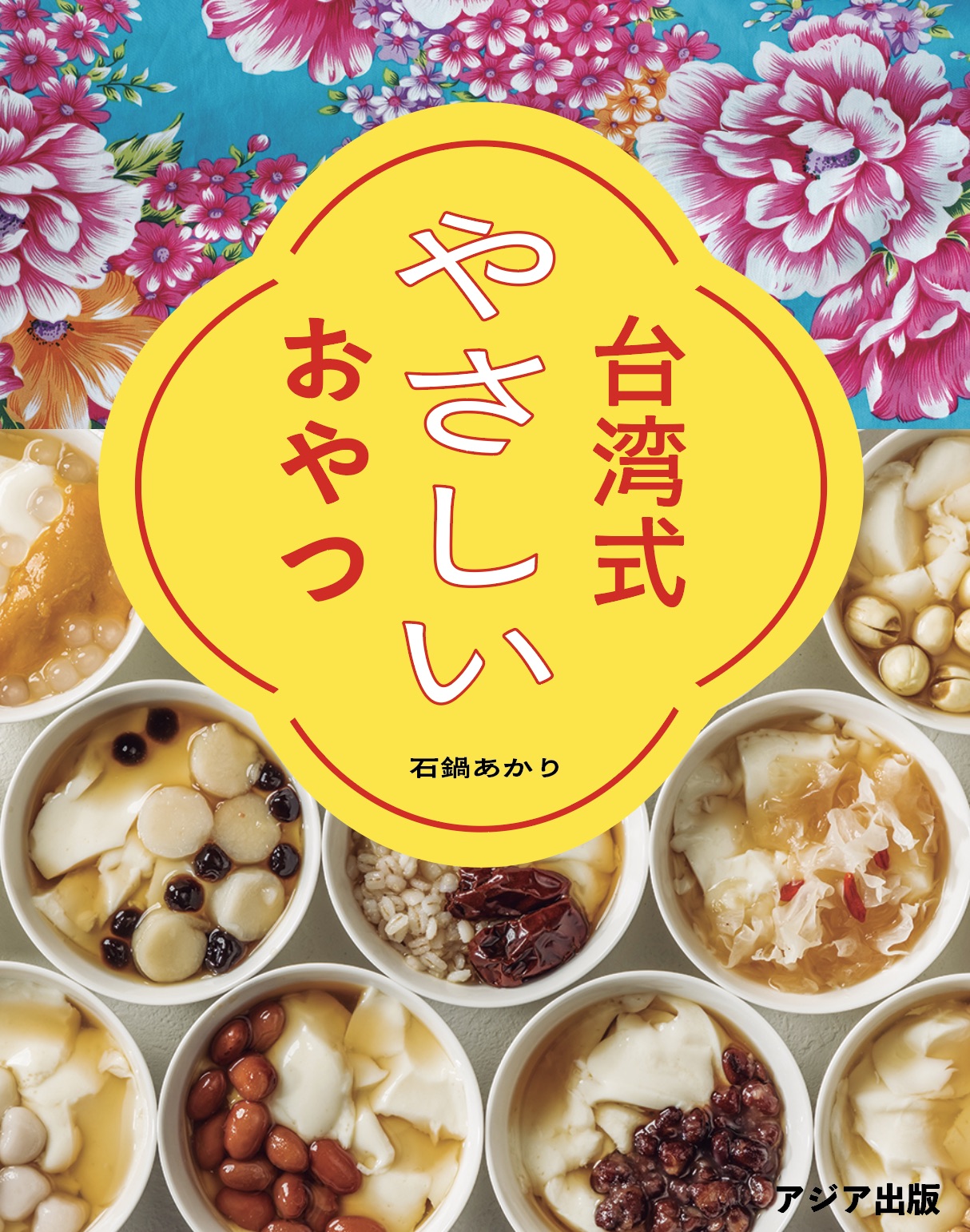

そんな百千鳥の活用の場面は、やはり温かみを感じさせたいデザインです。タイトルやキャッチコピー、見出し、ショップのWebデザインなどに特に向いていると言えます。たとえば下の図のようなデザインには、まさに百千鳥がぴったり。レトロブームのいま、使いどころも多いのではないでしょうか。

著者:伊達千代

株式会社TART DESIGN OFFICE代表/グラフィックデザイナー。メーカーのデザイン室、広告制作会社勤務を経て独立。編集・執筆・大学や企業でのトレーニングも行う。2017年よりフォントかるた制作チームに参加。主な著書は『デザイン・ルールズ[新版]』(エムディエヌコーポレーション刊)『文字のきほん』(グラフィック社刊)など。