動画の力を採用・社内研修に活かす

[採用・研修1]

この会社に入りたい! と思わせる採用動画をつくるポイント

・自社にマッチする人材が集まらない…

・離職率がなかなか下がらない…

採用・研修採用の現場で動画が使われる理由

広告以外の用途における動画活用事例として、まずご紹介したいのが、「採用」分野です。新卒や中途を問わず、優秀な人材の確保が多くの会社で重要な課題となっている中、動画の活用事例を見た企業からの問い合わせが日ごとに増えています。

採用に動画が使われるようになった理由はいくつかあるのですが、何と言っても、その会社で実際に働く社員の人柄や職場のリアルな雰囲気、さらには代表者の持つビジョンなどが、より伝わりやすくなる点が挙げられます。対象者の表情や声のトーン、仕事に対する熱意といった情報がリアルに伝わりますので、応募する側の共感を得られやすく、結果としてミスマッチを防ぐ効果が期待できるのです。とはいえ、採用動画を制作する際には、企業側が伝えるべきことを整理できていなければ、中身は薄いものになってしまいます。まず動画を作成する「目的」は何なのか、というところから考えてみることが大切です。

例えば、採用向けの動画コンテンツといっても、次ページの概念図のように、いくつもの種類に分類することができます。動画の趣旨が「会社案内」や「サービス紹介」をメインに広く周知するのか、それとも絞り込んだ候補者に狙いを定めるのかによって、当然、表現する内容は変わってきます。

さらに言えば、企業と候補者をつなぐ「エージェント」にターゲットを絞るケースもあります。ちなみにエージェント向けの動画は、人事採用担当者の工数負担を減らすことを目的とした動画です。エージェントが変わるたびに企業情報から会社の魅力、欲しい人材のタイプを伝えるのは、担当者にとって大きな負担となりますから。

社員のリアルな姿を動画で伝える

採用動画コンテンツの表現方法にはいくつかのパターンが考えられますが、会社が求める人材像を明確に伝えたいのであれば、社員への「インタビュー」や「座談会」、さらには「ドキュメンタリー」といった方法が有効です。スタートアップ企業では創業者のビジョンやミッションを語るのが効果的だったりするのですが、一般的な企業では、働く人物にスポットを当てて職場の本音をリアルに伝えることが多かったりします。

本音が伝わるからマッチングがうまくいく

初めて採用動画をつくる際には、社員が会社のリアルを語る「インタビュー動画」が取り組みやすいです。ただし、話すシーンが延々と続かないように、社員が実際に働いているシーンを交えたり印象的なコメントを抜き出してテロップとして動画に表示するといった伝えたいメッセージを立たせる工夫は欠かせません。また、例えば中途採用を目的とした動画をつくるなら、社内の制度についてあれこれと解説するよりも、お子さんを持つ社員でも働ける環境であることを語ってもらうとか、趣味と仕事を両立させている社員について紹介する内容にしたほうが安心感が得られやすく、志望へのモチベーションを高めることができます。

「たくさん費用がかかるのでは?」と思われたかもしれません。しかし、こうした動画を自社サイトだけでなく、採用サイトやYouTube、SNSとさまざまなメディアを通じて配信してアピールできることや人事担当の負担の軽減を考えれば、けっして高いとは言えないのではないでしょうか。

[採用・研修2]

マーケティングの考え方は採用動画にも当てはまる

・新卒採用に苦労している…

・新人の事業への理解度を高めたいのだが…

マーケティング的発想で戦略を練る

採用に動画を活用したいのであれば、より計画的に動画コンテンツを設計して制作していく必要があります。なぜなら、募集を開始してから選考を行い、採用後に人材が定着するまでの各段階において生じる「課題」感がそれぞれ異なるからです。

これは購買過程をフェーズ分けしてリードジェネレーション(見込み顧客の発掘)からナーチャリング(見込み顧客の獲得と育成)へと絞り込んで成約率を高めていくマーケティングの考え方がそのまま応用できます。

これを模式化したのが右ページのファネル図です。採用においても広告施策と同様に、認知拡大のためのプロモーションから興味関心を高めてもらうフェーズへ、そして事業の魅力を伝えていく段階へと、それぞれ動画コンテンツに込めるメッセージは変わります。どこに狙いを定めるのかを検討し、その目的にマッチした内容の動画にしていくことが重要。なお、認知拡大や興味喚起といった、ファネルの上位層にある動画は、対象が広く、予算がかかるケースが多いと言えます。そのため、ターゲットを絞り込んだ上での「理解促進」や「不安解消」といったフェーズの動画の方が狙いを定めやすく取り組みやすいと言えそうです。

端的にメッセージを伝える構成が◎

どのフェーズの動画をつくるにせよ、採用活動においては、自分たちの会社がいったいどんな特徴を持ち、どのような人材を求めているのかというメッセージを明確に伝えることが大切です。言いたいことはたくさんあるとは思いますが、動画は短い時間で伝えるべきメッセージを視聴者にストレートに伝えるのに適したメディアですので、項目はなるべく絞り込んで端的に述べるほうが伝わりやすいと言えるでしょう。

事業内容の理解度を高めたいという課題に対しては、先ほどの社員インタビューなど「現場の声」を伝えるのが良いですし、選考の最終段階にある学生さんに対しては、その会社におけるキャリアパスなどの働くイメージを具体的に訴求し、不安を払拭してもらうのが効果的でしょう。

研修にも大きな効果を発揮する動画

採用活動を通じて発信してきたメッセージと応募者の間に何らかのイメージのギャップがあると、採用に至ったとしても早期に離職されてしまうことも考えられます。人材の定着という採用活動のゴールを達成するためには、採用プロセスの各段階においてはもちろん、新入社員に対してもリアリティのあるメッセージを発信し続けることが重要ですが、そこでも動画が役に立ちます。そういった理由から、最近では、社員向けの研修についても動画を活用する企業が増えてきています。

動画によって企業の具体的な仕事内容や事業で取り扱っている商品やサービスを理解してもらうだけでなく、あらかじめ社内教育用の動画を作成しておけば効率的な学習も可能ですし、担当者ごとの指導の質のばらつきを防ぐこともでき、会社にとってのメリットも大きいです。

資料だけでは伝わりにくい細かなニュアンスについても動画であれば表現できることも多いので、研修動画についてのお問い合わせも最近は多くなっています。

[採用・研修3]

接客や商材の理解には「動画」が大きな効果を発揮

・複雑な自社サービスの理解が進まない…

・マニュアルを読まない社員が多い…

マニュアルの動画化で理解度が一気に高まる

社員向けの動画の活用についてもう少し掘り下げてみましょう。この数年、ニーズが高まっているのが店舗における接客対応や機材の操作といったマニュアルの動画化です。こういった分野こそ、まさに動画が適した分野です。こんな使い方もあるということで、いくつか事例を紹介したいと思います。

一つ目の事例は、大型商業施設の店舗スタッフ向け「入退室のマニュアル」。その商業施設では、出入りする外部スタッフも含め必ず守らなければいけない手順があったのですが、トラブルが頻発していました。そこでマニュアルを動画化して視覚的に把握してもらうことで、理解度が非常に高まりました。

しかも、メリットはそれだけではありませんでした。新入社員や出入り業者のメンバーが入れ替わるたびに説明に出向かなければならなかったスタッフの負担を大きく軽減できたのです。

もう一つは、ある店舗スタッフ向けの接客マニュアルを動画にした事例です。こちらは単に挨拶の仕方や話かけ方を説明するような表面的なものではなく、「お店のブログ記事がきっかけで実際のお買い上げにつながった」という事実をもとにしたストーリーを動画化したところ理解度が大きく向上しました。売れた時の「嬉しさ」込みで表現したことで状況をイメージしやすくなったため、本来伝えるべき内容がしっかりと伝わったというわけです。

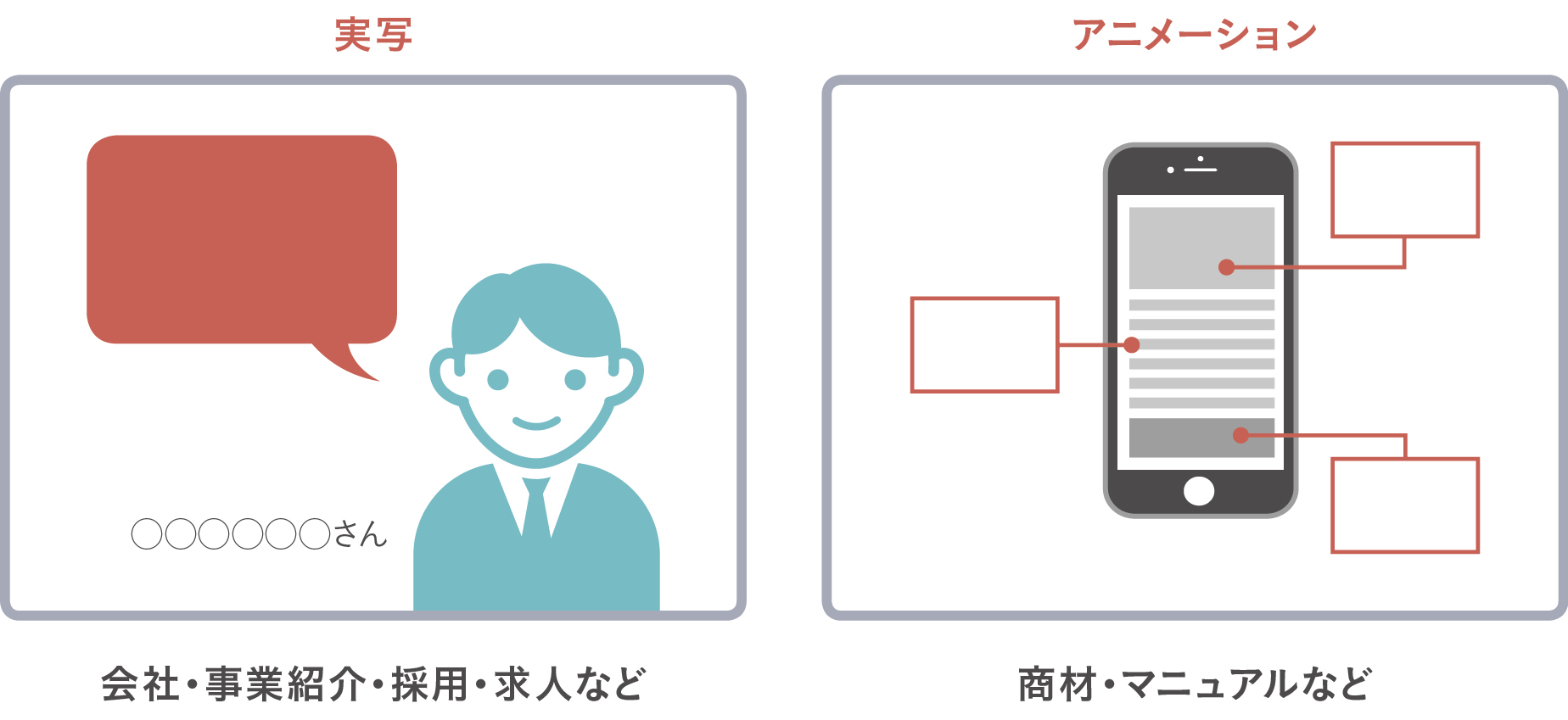

ちなみにこの接客動画のケースでは、親しみやすさを高めるために、柔らかなタッチのアニメーションを採用しました。実写とアニメーションのどちらがよいかについては、商材の種類やターゲットによって判断すべきものですが、一般的には実写はリアルな空気感を伝えやすいというメリットがあり、アニメーションは重要なポイントを抽象化するためにメッセージを鮮明にできたり、親しみやすさやわかりやすさを表現できたりといった、それぞれの特徴があります。

動画の効果を高めるテクニックとは

機器やソフトウェアの操作マニュアルも動画化することでわかりやすく伝えることができるのですが、最近ニーズが高まっているのが、サービス自体がインターネット経由で提供されるようなWebサービスです。こうした分野では最新のAIなどの技術が使われるなど、サービス内容やその背景技術が非常に複雑化しているケースが多いため、社内の非技術系のスタッフや新入社員のなかには自社サービスの強みやメリットをきちんと理解できないケースもあるのです。

こうしたケースに動画を用意すると自社サービスへの理解度が高まり、対外的には接客品質の向上にもなりますし、社内のロイヤルティを高める効果も期待できます。

ただし、こうした難しい内容のものを工夫せずにそのまま動画にしても理解を助ける効果は期待できません。なるべく専門用語などを多用せず、伝えるべきポイントをいかに絞り込んでいくかが動画制作の腕の見せ所となります。また、むやみに動画の尺を伸ばさない、複雑な動きはアニメーション化するなどシンプルな表現を心がける、画面上の文字や配色にもこだわるなどといった点を念頭に置き、わかりやすい動画を制作していくことが大事です。