一歩先を行くウェビナー配信環境

機材リストアップにあたって

ウェビナーは、極論スマホ1台でもできますし、ノートパソコンに搭載されているカメラやWebカメラを使うなど、コストをかけなくても実施自体はできます。

しかし、企業が主催するウェビナーでは一定のクオリティーが求められます。そのため、適宜必要な機材を準備し、参加者の満足度を高めるような配信環境を整備していきたいものです。

まず知っておきたいのは、配信環境を整える際の基本的な考え方です。とりあえずマイク、カメラなどと思いつく機材をバラバラに揃えるのではなく、01のように、4つの要素に分解して整理すると、配信環境を設計しやすいです。

「映像」「音声」「電源」「回線」に分ける考え方により、必要な機材を整理できると同時に重複することを防げます。まず、この基本の4要素それぞれについて、自社ウェビナーの企画内容や運用体制を意識しつつ、何を用意すればいいか考えていきます。

例えば、マイクはいくつか、カメラは何台かなど、最初は入力ソースの数から考えていきます。また、「音声はこのミキサーから入力する」というように入力を一箇所に絞ると整理しやすいです。本格的にやろうとすると際限ない機材ですが、全体を網羅しながらふさわしい規模を設計しましょう。

配信環境を整える際、4要素に分解して整理すると、各機材の信号の流れを把握しやすい。この中で「電源」「回線」はいわば土台。映像・音声が整理できた後、各機材に必要な電源ケーブル/ルータ及びLANケーブルをリストアップすると事故防止できる

解像度とフレームレート

さまざまな機材をつなげて運用していくことになる場合、まず知っておきたいのは解像度とフレームレートの概念です。

動画はパラパラ漫画と同様、静止画の連続によって動いているように見せています。動画の画面サイズを「解像度」、1秒間に表示するコマ数を「フレームレート」といい、解像度が高いほど高画質になり、フレームレートは数値が大きいほど動きが滑らかになります。

解像度は動画の場合、縦1,920×横1,080ピクセルというように「縦×横」の解像度で表記され、縦1,920×横1,080ピクセルは1,080pもしくは1,080iと表記します。フレームレートは60fpsのように「FPS」という単位になります。

この解像度とフレームレートが揃っていない機材同士をケーブルでつないでも映像は認識されません。ケーブルの中で解像度とフレームレートを変えることはできないからです。

もしカメラが1,080i出力であれば、その信号を受け取るスイッチャー側も1,080iに対応していなければなりません。カメラだけでなく、パソコンやキャプチャーにも、解像度1,080i、1,080pという表記があります。新たに機材を購入する際は、対応スペックを必ず確認するよにしましょう。

信号形式が違う機器同士をつなぎたい場合は、入力された信号を変換して出力する機能の付いたコンバーターやスイッチャーをかませて接続する方法もあります。

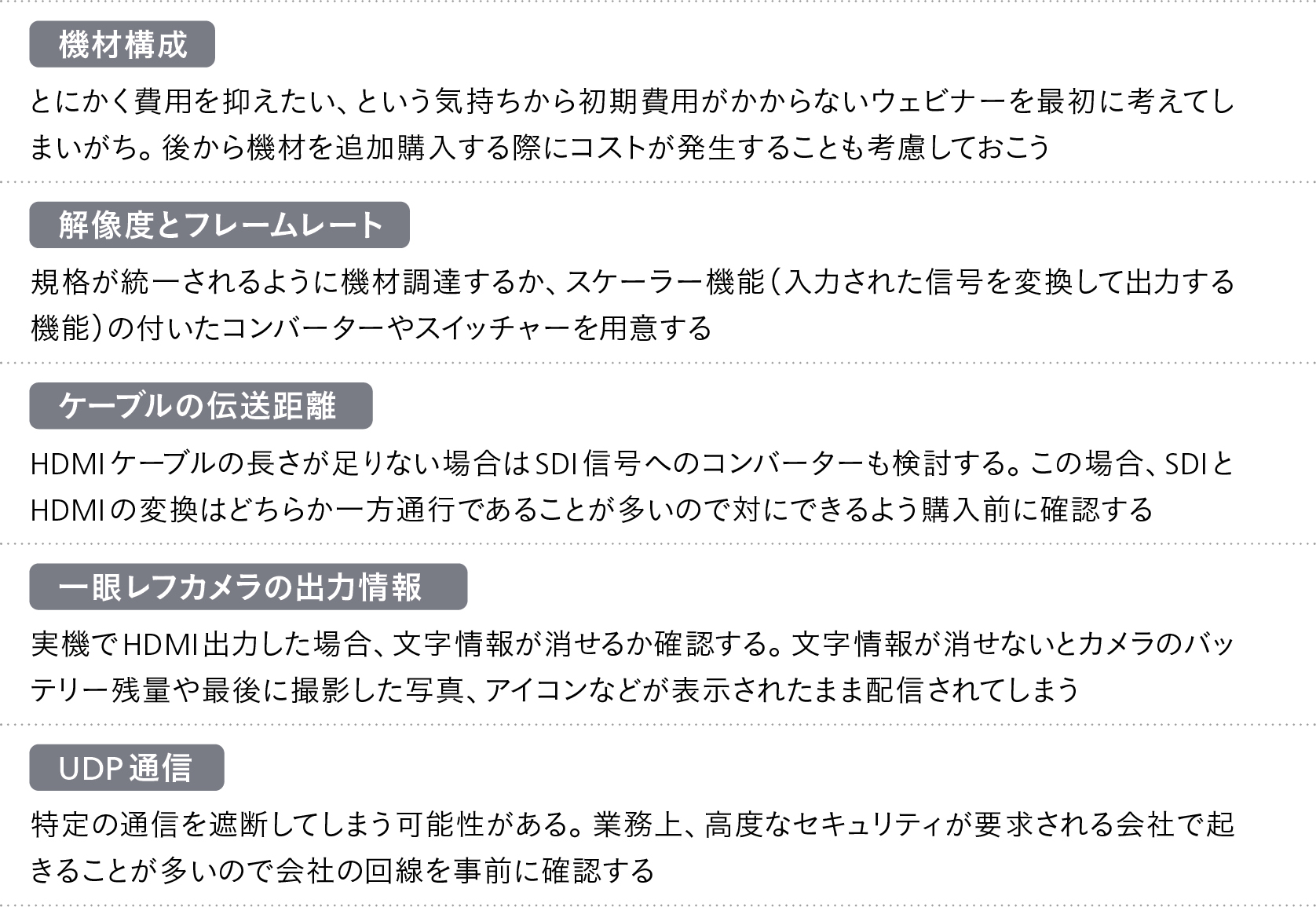

そのほか、配信環境を整備していくうえでの大前提として把握しておきたいポイントがいくつかあります(02)。いずれも、後で触れながら説明していきますが、機材選びや配信トラブルの予防において欠かせない知識です。こうした情報も頭に入れながら、配信環境を整えていく必要があります。

次ページでは、実際に映像系、音声系の機材をどう選ぶか、具体的にどうトラブルを防ぐか、を細かく解説していきます。

カメラと音響機材選び

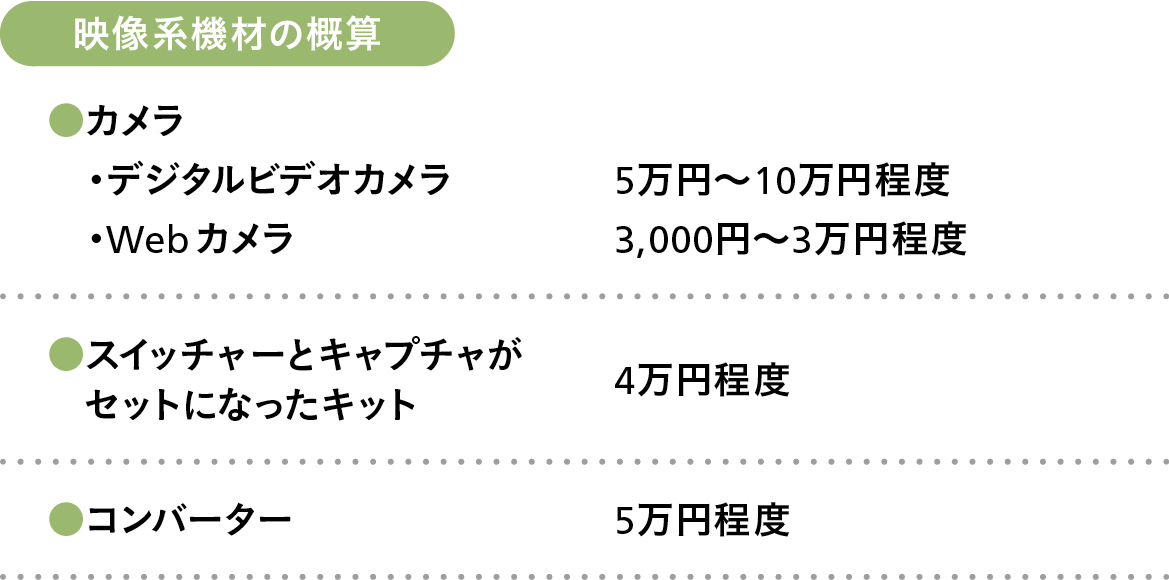

機材選びは予算次第(03)ではありますが、カメラについては、デジタルビデオカメラの民生機のハイクラス機種か、安価な業務用を推奨しています。また、手持ちのデジタル一眼レフカメラを使用するパターンでは、事前に実機で下記2点を確認しましょう。

1点目は、カメラがHDMI出力に対応しているか。非対応だとスイッチャーに接続できなくなってしまいます。また、USB接続は拡張性がなく、HDMIのような変換・延長という手が使えなくなるため、あまりおすすめはできません。

2点目は、HDMI出力したときに、カメラから送られてくる画像に文字情報があるか、ある場合は設定で消せるかです。消せない場合、バッテリー残量などをずっと表示して配信されてしまいます。

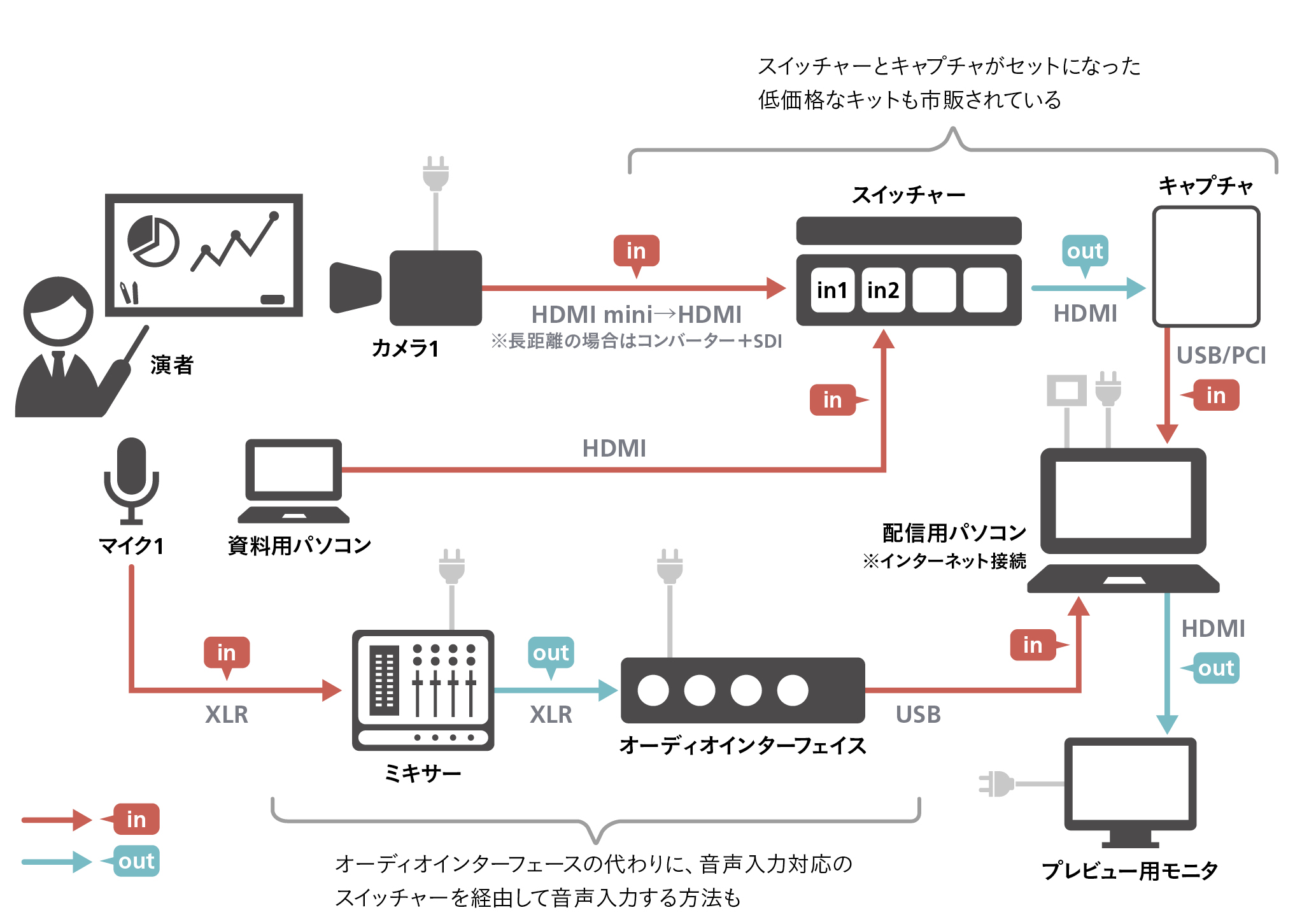

映像系機材は、カメラに加え、資料表示用のパソコン、映像としてこれらを切り替えるスイッチャーが必要になります。スイッチャーは配信用パソコンを使って切り替える方法もあります。

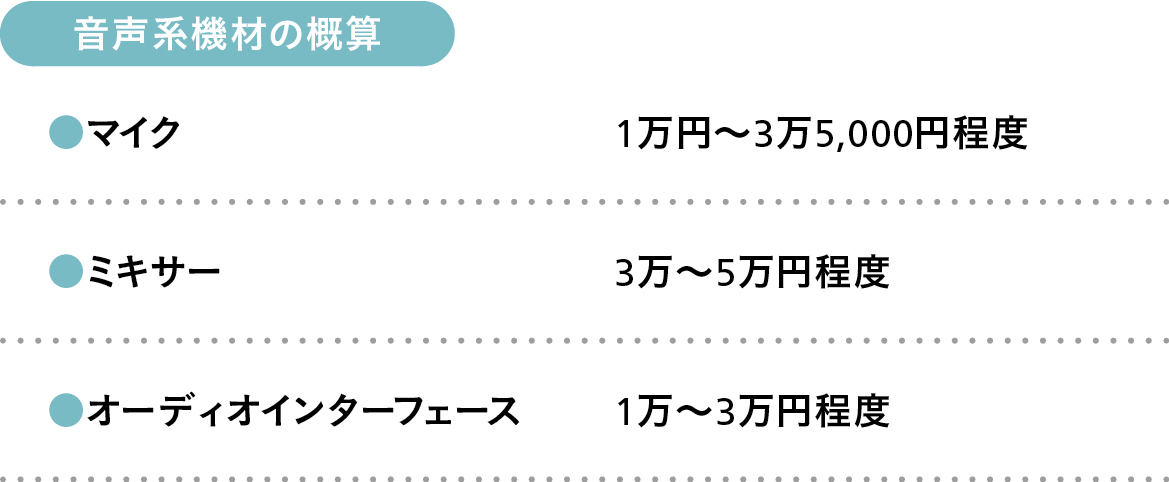

次に音声機材ですが、マイク購入を検討する際は、入力方法も考えていきます。外付けマイクから音声をパソコン入力する方法は複数あります。

1つ目は、Bluetooth接続かイヤフォンジャックで直接パソコンにつなぐ方法でBluetoothヘッドホンやイヤホンマイクを使います。簡単ですが拡張性がないのがデメリット。パソコンのイヤフォンジャック数やBluetooth接続の台数には限りがあるため、対談などで演者が増えると、別の入力方法へ変更せざるを得なくなってコストが発生します。

2つ目は、マイクと、マイクの音声情報をパソコンに入力するオーディオインターフェイスを使う方法。オーディオインターフェイスは、ミキサーとは役割が異なり、ミキサーは複数の音声入力を混ぜてまとめます。ミキサーがあると、マイクを増やしたいときに対応できますし、BGMを流したいときにも便利です。オーディオインターフェイス機能搭載のミキサーを使うか、音声入力対応のスイッチャーを経由する方法もあります。

おおむね計15万円程度から。コンバーターは変換が必要なときのみで必ずかかる費用ではありません。入力ソースの数などでも金額が変わる

おおむね計5万円程度から。ミキサーは、SOLOスイッチがあるものを選ぶのが得策。オーディオインターフェース機能を搭載したミキサーを導入する方法もある

トラブルをどう予防する?

ライブ配信において、トラブルはつきものです。前述した4要素を頭に入れながら対応する必要があります。

多いと思われるのが、回線のトラブル。回避するためには、無線Wi-Fiではなく、有線LANケーブルでの接続を推奨してます。回線は、下りのスピードよりも、上りのスピードが重要です。配信が予定されているビットレートで一定時間配信し、安定するか確認するという検証方法があります。

また、UDP通信というインターネットプロトコルがあります。使おうとしている回線が特定の通信を遮断しないか、社内ネットワークの担当にあらかじめ確認しておきましょう。

音声の面で起きがちなのは、ハウリング。ハウリングとは、マイクトラブルの一種で、マイクで話した音声がスピーカーから出て、それをまたマイクが拾うものです。音のループによって発生するのですが、スピーカーやマイクの向きや位置を変えるという対応をまず行います。

トラブル予防の大前提でもありますが、機材リストアップ時に特に漏れやすいのはケーブル類です。当然足りなければ配信できませんし、断線しているリスクもあります。

初心者は、全体を絵で描いてみるのもおすすめです(04)。ざっと紙やパワーポイントなどに4要素別に機材を仮で並べ、線で結ぶと必要なケーブルの種類と数がわかります。実際にどこで開催するかまで具体的に想定し、長さも合わせて確認しましょう。一般家庭にも浸透したHDMIですが、5m程度が限界です。長距離伝送に適しているのはSDIケーブル。距離の延長には、HDMIからSDIに変換できるコンバーターを使います。

最後に、ライブ配信で重要なのはリハーサル。特に、開始と終了の流れ、パートの切り替えのきっかけ出しや担当が誰なのか確認しておきましょう。不慣れによるトラブルを未然に防ぐことにつながります。ウェビナーはネット環境や機材トラブルに見舞われるリスクがあります。徹底した準備に努めましょう。

- 株式会社Schoo

- オンライン生放送学習コミュニティを運営。さまざまなジャンルの授業を毎日配信している。 https://schoo.jp/