「盗作」を疑われた! その時あなたならどうする?

2020年の東京五輪のエンブレム問題は、使用中止が決定されましたが、裁判はまだ続くようです。今回に限らず、クリエイターの世界では盗作疑惑はよくあることです。しかし、他方で「模倣なくして創造なし」とも言います。では、「盗作」として著作権侵害になるのはどのような場合でしょうか。

問題になるのは複製権と翻案権です。複製権は他人の作品をそのまま真似した場合のこと、翻案権は他人の作品の表現を維持しつつ、新たな表現を付加したパロディ作品のような場合に問題になります。どちらも新たな作品に他作品の“オリジナリティのある表現”が維持されているかが重要になります。これを複製権では「同一性」、翻案権では「類似性」といいます。前号で解説した、ごく普通のスナップ写真の場合は、オリジナリティのある表現の範囲が狭いため、そのまま複製利用したデッドコピーを除いて、他作品のオリジナリティのある表現が自分の作品に維持されているとは評価されないわけです。

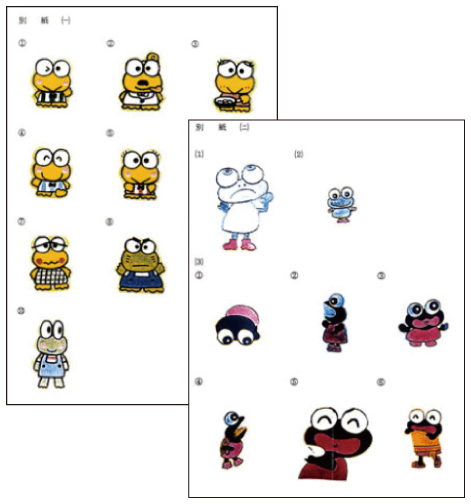

別の裁判例を紹介しましょう。(株)サンリオのキャラクター「けろけろけろっぴ」(左)が、自身のキャラクター(右)の著作権を侵害するとして提訴した事件です。みなさんはこの二つに同一性・類似性はあると思いますか?

判決では、輪郭の線の太さ、目玉の配置、瞳の有無、顔と胴体のバランス、手足の形状、全体の配色などにおいて、表現が異なることなどを理由に、同一性・類似性がないとして著作権侵害が否定されました。カエルを擬人化してイラストにしようとすれば、ある程度は似てしまうことが避けられないことから、オリジナリティのある表現を限定的に捉えたのでしょう。

複製権・翻案権侵害のもう一つの要件は、他人の作品に依拠していること(依拠性)です。オリジナル作品でありながら、思いがけず他人の作品と似てしまうということは避けられません。そんな場合まで違法となるのでは安心して創作活動ができませんから、他作品に依拠せずオリジナルであるなら、結果的に似てしまっても著作権侵害にはならないわけです。では、オリジナルであるのに、他人から「盗作だ」とクレームを受けた場合はどのするのが良いでしょうか?

法律的には、両作品は似ていない(同一性・類似性がない)、そして相手の作品を知らない(依拠性がない)という反論をすることになります。しかし、このような反論は紛争の解決という意味ではあまり有効ではありません。なぜなら「盗作だ」と言う相手に「似ていない」と返すのは、火に油を注ぐだけでしょう。それに自分の作品のことを「知らない」と言われたら「じゃあどうやって作ったんだ」と追及したくなるはずです。大切なのはどんな試行錯誤を経て作品ができたのか、創作過程をていねいに説明することだろうと思います。オリジナルであることが理解されれば、おそらく相手も納得をするはずです。紛争を無用にこじらせるのを避けるためにも、法律論にかたよらず、クリエイターとして相手の心情にも配慮した対応をすることが肝要でしょう。

- Text:桑野雄一郎

- 1991年早稲田大学法学部卒業、1993年弁護士登録、2003年骨董通り法律事務所設立、2009年より島根大学法科大学院教授。著書に『出版・マンガビジネスの著作権』社団法人著作権情報センター(2009年)など。 http;//www.kottolaw.com/