「古くて新しい手法」コンテンツマーケティングとは●特集「コンテンツマーケティング」

コンテンツマーケティングという「考え方」

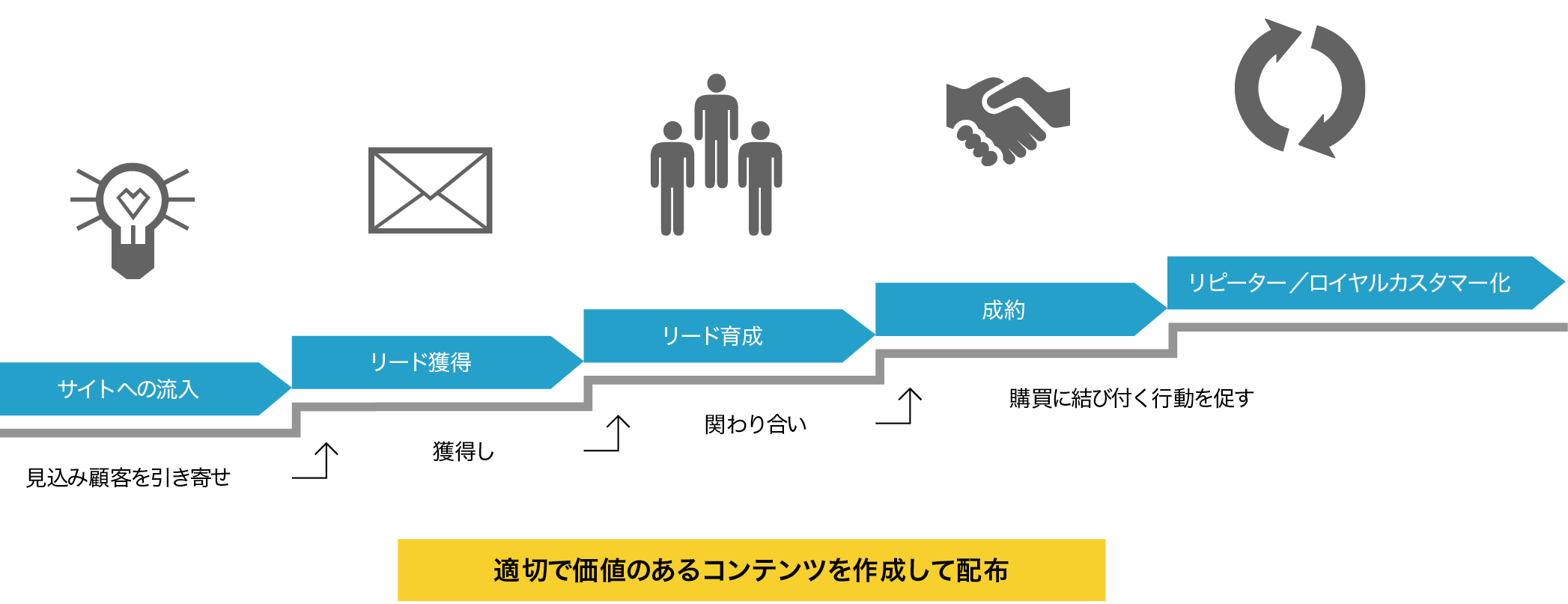

コンテンツマーケティングとは、価値あるコンテンツを制作・発信することで見込み顧客を獲得したり、コンテンツの提供を通してニーズを育成して購買を生み、最終的にはファンとして定着させることを目指すマーケティングの考え方だ。

製品やサービスに対するニーズが顕在化した「顕在層」をターゲットとする従来手法とは異なり、まだニーズが顕在化していない「潜在層」に対し、コンテンツを通して自社の存在を認知してもらい、段階的に購買へと後押ししていくことに重きを置く。「コンテンツマーケティング」とは単一のツールや手法を指し示す言葉ではなく、01のような段階的なマーケティングプロセスを構築するための「概念」であり「考え方」と理解するとよいだろう。

国内ではSEO(検索エンジン最適化)目的で最初のニーズが高まったコンテンツマーケティングだが、その本質はWebサイト集客だけにあらず。正しくステップを踏むことで、LTV(Life Time Value:顧客生涯価値)の向上につなげられるマーケティング戦略だ

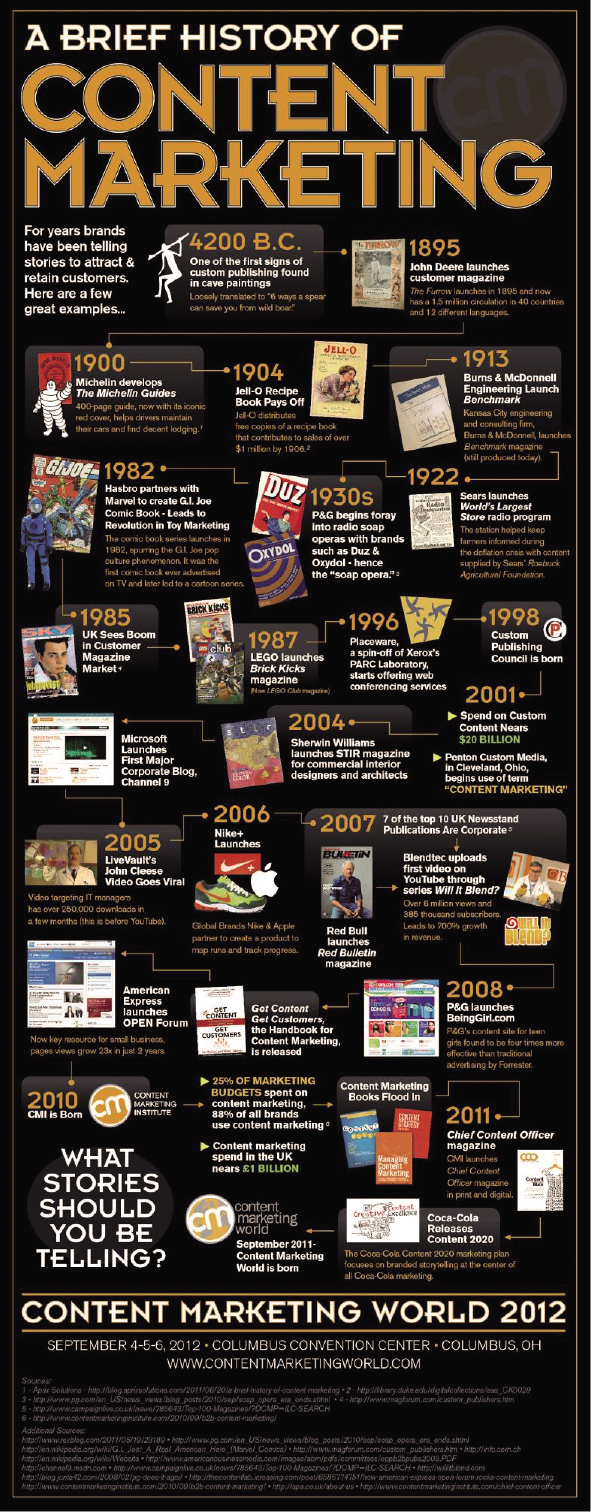

コンテンツマーケティングは、今や世界的なトレンドとなっている。米国では9割以上の企業がコンテンツマーケティングを実施しているという調査結果もあり、コカ・コーラやP&Gといった影響力の強い企業による取り組みも話題を集めている。特にコカ・コーラの取り組みは早く、2011年に「Content 2020」というコンセプト動画を制作し、社を挙げてコンテンツマーケティングに取り組むことを明言している(02)。日本でも、2014年にライオンが生活情報を発信するオウンドメディア「Lidea」(http://lidea.today/)を開設するなど、業界を問わず多くの企業で取り組みが始まっている。

コカ・コーラが、コンテンツマーケティングの取り組みを動画にした作品。二部構成になっており、全部で 約20分の本格的なプレゼンテーションだ

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LerdMmWjU_E

実は昔からある手法

近年さまざまな業界で注目を集めるコンテンツマーケティングだが、「生まれたばかりの最先端の手法」というわけではない。「コンテンツマーケティング」という名称こそ近年誕生したものだが、その概念は一世紀以上前から存在し、企業によって実践されてきたのである。

例えば、フランスのタイヤメーカーであるミシュランは、1900年に自動車旅行に役立つ地図や自動車整備などの情報を掲載した400ページの「ミシュランガイド」を無料で3万5,000部配布した。後の有名なレストランガイドにつながる最初のガイドブックである。自社商品であるタイヤを売るのではなく、自動車旅行を活性化するため、快適なカーライフに役立つ情報を提供したのだ。これを読んだカーオーナーが長距離ドライブをしてくれたらタイヤがすり減って交換頻度が上がるのでは‥‥と目論んだかは定かではないが、結果として同社の名前をカーオーナー以外にも広めることになったのは間違いない。

1904年にはフルーツゼラチンミックスの有名ブランド「JELL-O(ジェロ)」を開発した米国企業が、自社商品を使うレシピ本を無料で配布した。当時、JELL-Oブランドは無名だったが、レシピ本の配布後2年で年間売り上げ高が300万米ドルを突破したという記録が存在する。この手法は、現在でもBtoC企業(一般消費者向けに事業を行う企業)に使われるコンテンツマーケティングの常套手段だ。

当然、100年前にインターネットは存在しない。それどころか「マーケティング」という概念、学問領域自体の創生期である。「役立つ情報(コンテンツ)の提供を通して売り上げにつなげる」というコンテンツマーケティングの普遍的な本質がわかるだろう。

03は、Content Marketing Institute社が作成したコンテンツマーケティングの起源を遡った年表だ。ここで紹介した二つの例に加え、P&Gやナイキなど、マーケティングに定評のある企業は以前からコンテンツマーケティングの考え方を取り入れていたことがわかる。

本特集でも紹介している世界最大のコンテンツマーケティングイベント「Content Marketing World」を主催する米国Content Marketing Institute社はコンテンツマーケティングに関するさまざまな情報や調査結果を発信している

(出典:Content Marketing Institute:http://contentmarketinginstitute.com/wp-content/uploads/2012/02/CMI_CM_History_Large2.jpg)

なぜコンテンツマーケティングなのか

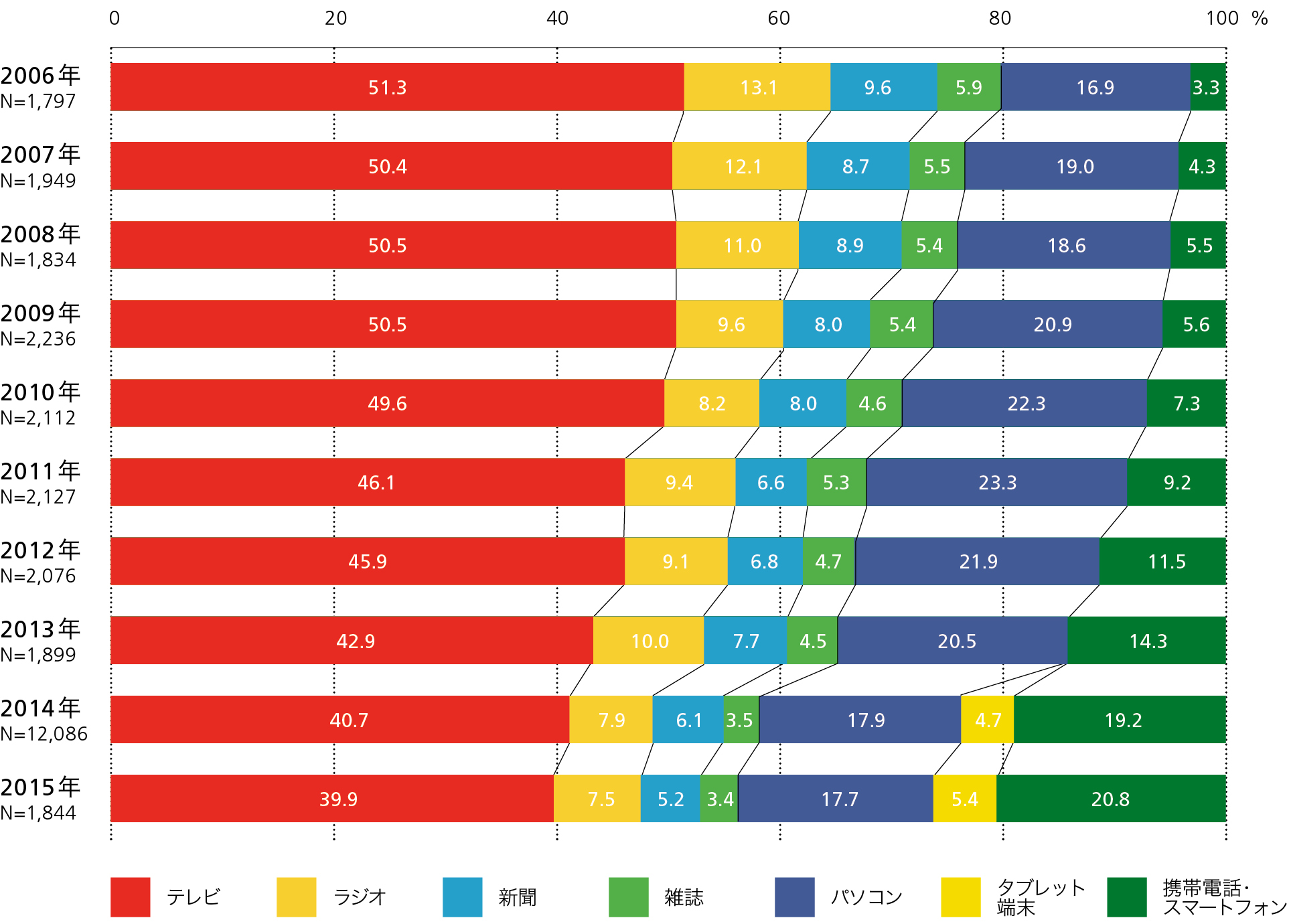

読者の皆さんは、日々どのように情報収集をしているだろうか? 「メディア定点調査・2015」(博報堂DYメディアパートナーズ)を紐解くと、生活者のメディア接触の変容が見て取れる(04)。

2006年から2015年にかけて「テレビ」「ラジオ」「新聞」「雑誌」といったレガシーメディアへの接触時間が減少し、スマートフォンやタブレットといったモバイルデバイスによるネット利用へと明確にシフトしていることがよくわかる。

生活者の変化は、メディア接触時間だけではない。情報を受け取った後の行動も、インターネットの普及によって大きく変わった。これまでメディアから受動的に情報を得ることで満足していた生活者は、今では、より有益な情報、よりお得な情報を求めて能動的に情報を収集するようになり、ネットでの検索行動が完全に一般化している。

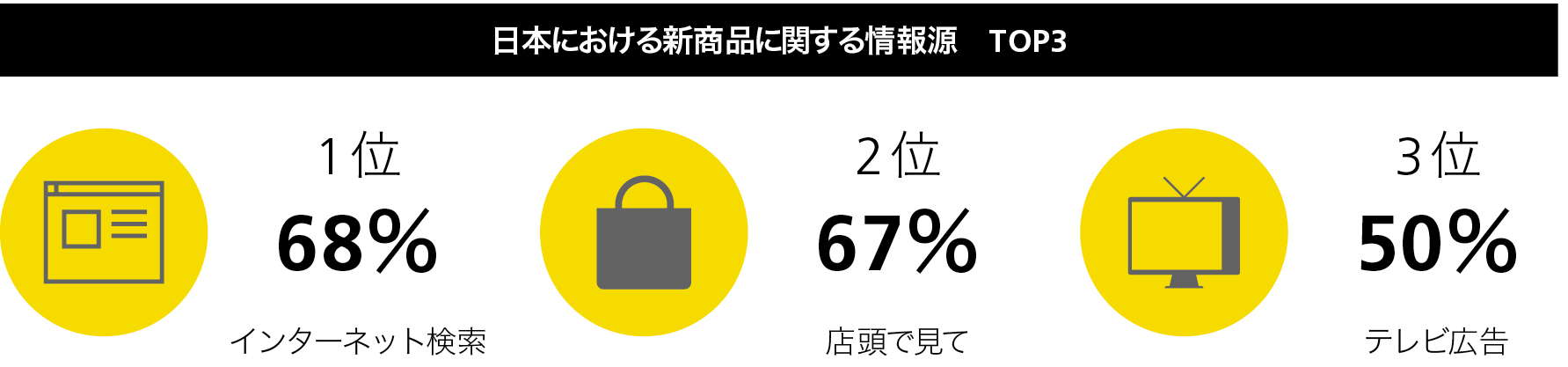

これによって劇的に変化したのが、「モノを買う」という行動である。生活者がテレビや雑誌を通して送られてくる情報を受動的に消費して購買を行うのではなく、自ら積極的に情報を検索・収集し、購買につながる意思決定をしている様子を如実に示す調査結果がある(05)。

今年、ニールセンが発表した「新商品情報の入手経路」に関する調査によると、従来は新商品の購買に対してもっとも大きな影響力を持っていたテレビ広告(59%→50%)がポイントを落とし、インターネット検索(57%→68%)が大きく伸びたとしている。また、「ソーシャルメディア」や「ニュースサイトなどの記事」といった情報源も影響力を伸ばしていることも記しておきたい。

通用しなくなった「売り込み」

この変化はBtoC(一般消費者向け商材)領域に留まらない。BtoB(企業間取引)領域においても同様の変化が起きている。

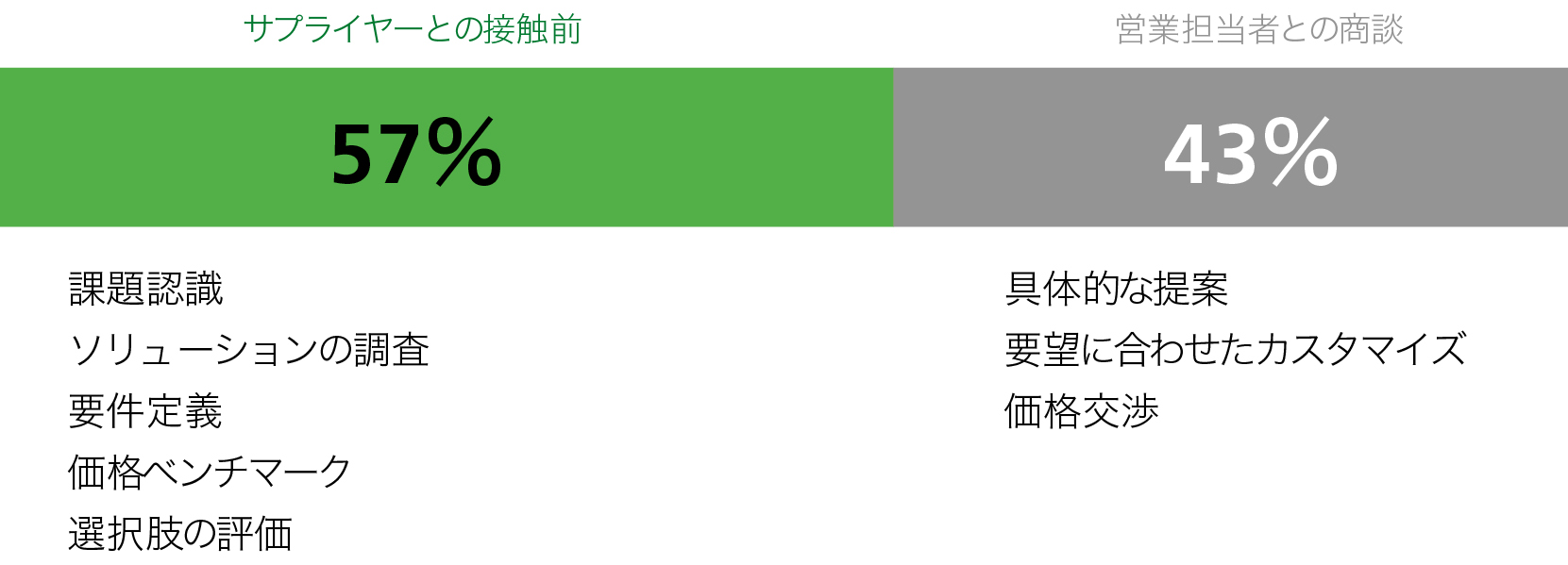

BtoBビジネスの特徴は「商材が高額」で「検討期間が長く」「きわめてロジカルな意思決定プロセスを経て購買に至る」という点である。買い手企業は、この購入意思決定プロセスの57%を売り手側の営業担当者との接触前に済ませているという調査結果も出ている(06)。

(出典:Corporate Executive Board社, BtoB企業1,400社の購買担当者に対する調査)

つまり、事前の下調べや競合比較をすべて終えて、「では具体的な提案をください」という段階になってはじめて営業担当に声をかけるということだ。そして、その「事前の下調べ」のほとんどはWeb上で行われている。

営業担当が「ご機嫌うかがい」に得意先を訪問して課題を聞き出し、解決策を提案する従来の営業スタイルは、もはや過去のものになりつつある。事前にWebリサーチされることを前提として、Web上に適切な情報を準備しておかなければ「検討の候補にも挙げてもらえない」可能性があるのだ。今や、顧客側の情報ニーズを理解し、先回りしてコンテンツを準備しておくことで「見つけてもらう」ための仕組み作りが求められている。

マーケティング施策の「次の一手」

コンテンツマーケティングに注目している人々は、大きく二つのグループに分けられる。

一つは、もともとWebマーケティングに積極的な人たちで、彼らは即効性の高いリスティング広告やSEOなどの施策をやり尽くし、次の段階としてコンテンツマーケティングに取り組み始めている。彼らがコンテンツマーケティングに期待する主な理由は、リスティング広告の採算悪化とSEO(検索エンジン対策)の変化という二つだ。リスティング広告は、売り上げに直結しやすい反面、限られた広告スペースを広告主が奪いあうという性質上、競争が激化しやすく、かつては収益性の高かったキーワードの価格も高騰している。この傾向は今後も続くとみられ、リスティング広告に過度に依存している事業者は大きな危機に直面している。SEOの変化とは、Googleの検索エンジンアルゴリズムの進化によるものだ。かつてSEOといえば、被リンクを数多く構築する手法が多く採られてきた。詳しい説明は他に譲るが、現在のGoogleの検索エンジンは「ユーザーの検索意図(=情報ニーズ)を汲み取り、もっとも適切な回答(=検索結果)を返す」ことを目的にアルゴリズムを進化させ続けている。「検索結果上位に値する良質なサイト」とは、さまざまなキーワードが埋め込まれたページや多数の人工的な外部リンクが張られたサイトではなく、ユーザーの情報ニーズを満たす上質なコンテンツを多数揃えたサイトであるはずだ。検索アルゴリズムの発達により、SEOも小手先のテクニックではなく、本質的な「サイトの内容と質」を追求する方向に向かっている。その側面から見ても、コンテンツの重要性が増してきているのだ。

もう一つのコンテンツマーケティングに注目しているグループは、テレビや雑誌といったマス広告を手掛けてきた人たちだ。彼らは生活者の購買行動の変化で「マス広告が効きにくくなった」と感じている。今でもリーチ力は圧倒的だが、購入に至るまでに時間がかかる(=即効性が低い)マス広告を補完する役割としても、コンテンツマーケティングに期待が集まっているのだ。

コンテンツマーケティングという考え方は、一過性のブームでも新技術によって突如現れた新手法でもない。米国Yahoo!の元副社長にして著名なマーケティング著作家であるSeth Godin氏の「Content marketing is only marketing left(コンテンツマーケティングこそ残された最後のマーケティングだ)」という言葉を引用するまでもなく、コンテンツマーケティングは必然的なマーケティングの進化なのである。

- Text:亀山將 (株)イノーバ

- 米国、欧州でマーケティングを修める。企業向けイベント企画、各種新規事業の立ち上げ支援を経て(株)イノーバに参画。執筆やセミナー登壇を通し、コンテンツマーケティングの認知向上に尽力。著作に『いちばんやさしいコンテンツマーケティングの教本』(共著/インプレス)がある。 http://innova-jp.com/