ユーザー行動を見える化する「ヒートマップツール」導入ガイド(3/4)

ここまででヒートマップを通して「できること」「活用方法」を把握してきた。これらを念頭に置きながら、次に各社から出ているヒートマップツールの機能の中身について、見ていこう。

ヒートマップツールの現状と標準機能

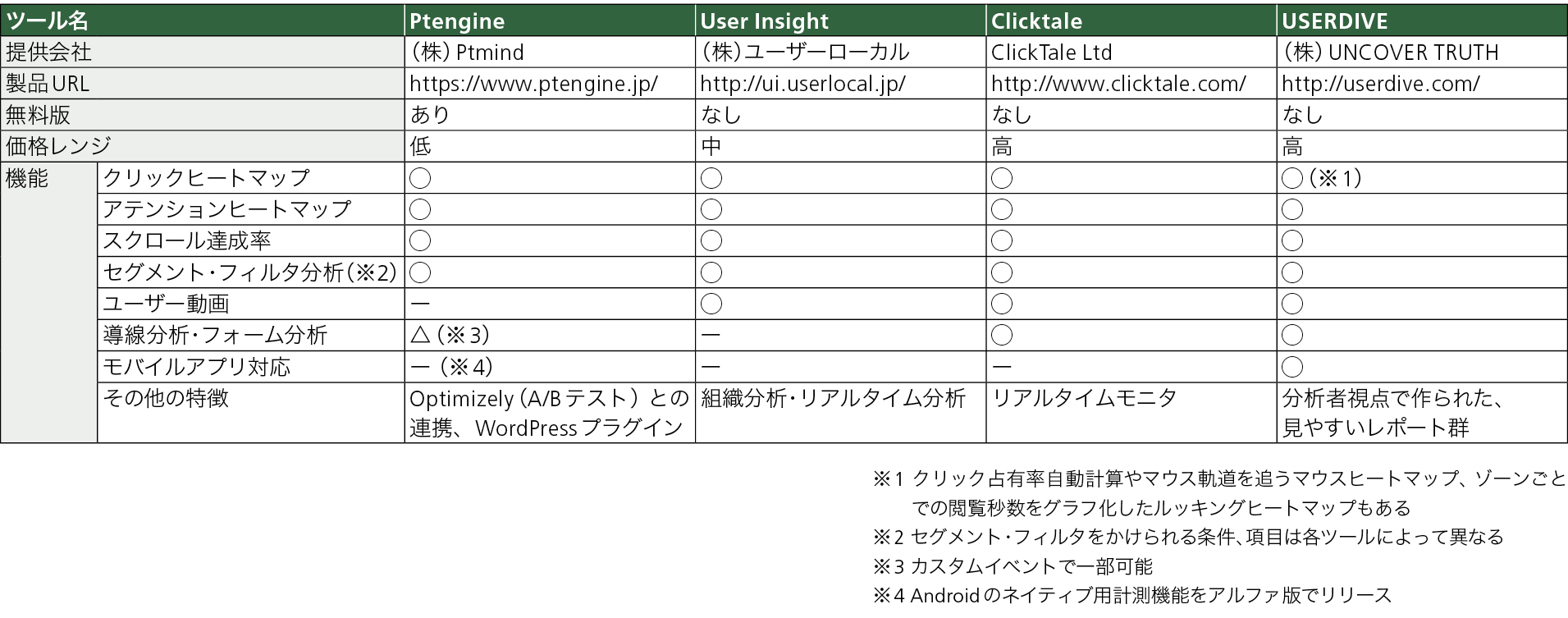

ここからは、国内におけるヒートマップツールの現状について説明しよう。現在、国内において企業が採用している主なヒートマップツールは次の4つだ。

・Ptengine(ピーティーエンジン)

・User Insight

・Clicktale(クリックテール)

・USERDIVE

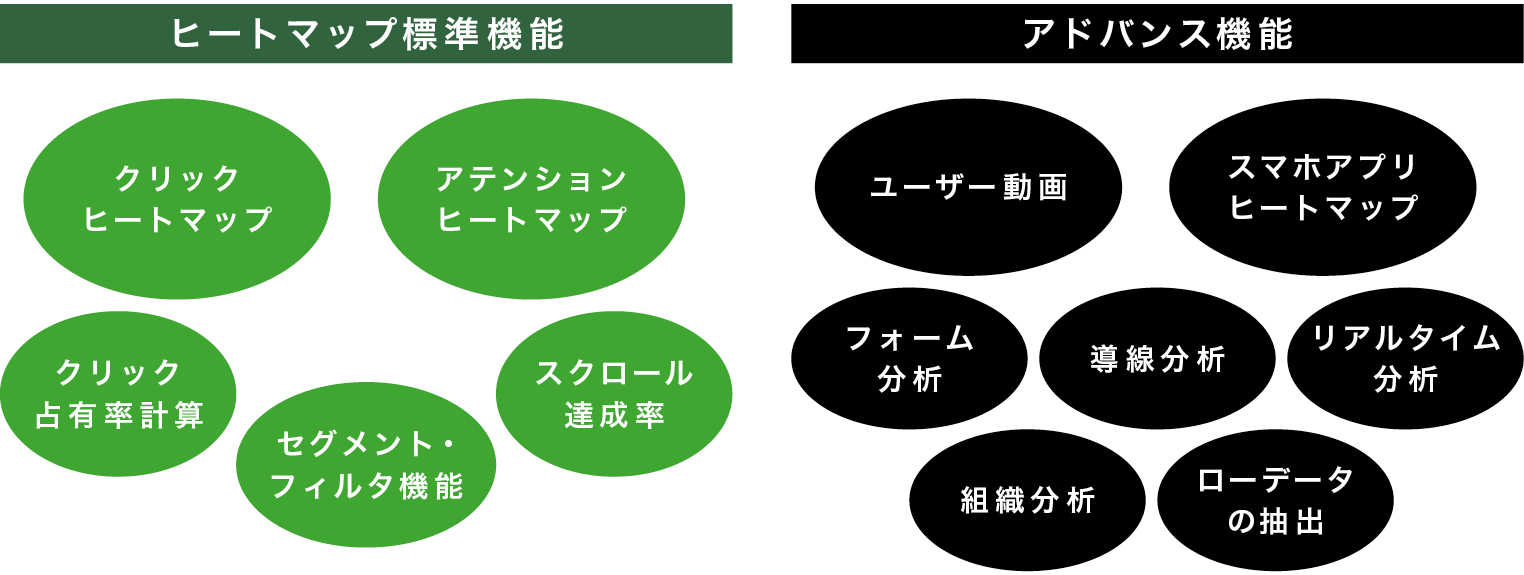

これらの主要なヒートマップツールは、クリックやタップの数値計測を行う「クリックヒートマップ」やユーザーの注視度合いを測る「アテンションヒートマップ」などの基本的な機能を共通で持ちあわせている(01)。

そこで、無料版でも標準機能が利用でき、有償版もリーズナブルな「Ptengine」を軸に解説をしていく。

クリックヒートマップやアテンションヒートマップの標準機能の中身は、1/4で触れている通りだ。ここでは、さらにそれら以外の標準機能に目を向けたい。

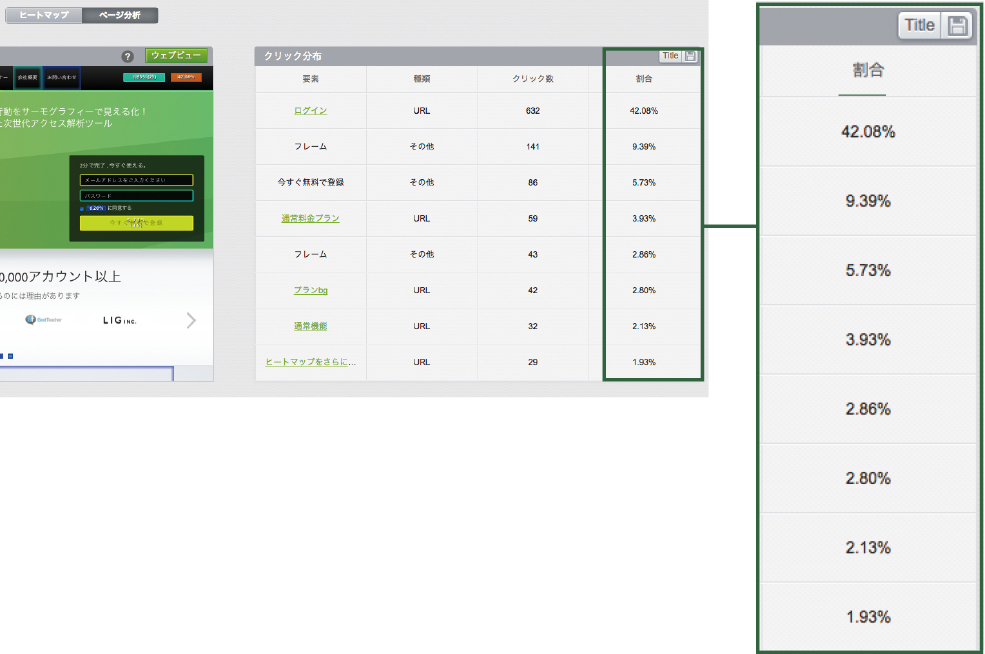

まず、クリックヒートマップを補助する機能として、リンクや選択可能なパーツを対象とした「クリック占有率」の計算機能が付いている。

「クリックの占有率」とは、ページ内の全クリック数のうち、各エリアやパーツへのクリックが何割にあたるのかを示す数値のことである。この機能を使うと、ページの中でリンク・選択可能な各パーツが何パーセントずつ押されているのかをチェックできる(02)。

加えて、何パーセントのユーザーがどの箇所までスクロールしたかを示す「スクロール到達率」の数値算出をする機能も、サーモグラフ表示に加えて、各ヒートマップツールには標準的に搭載されている(03)。

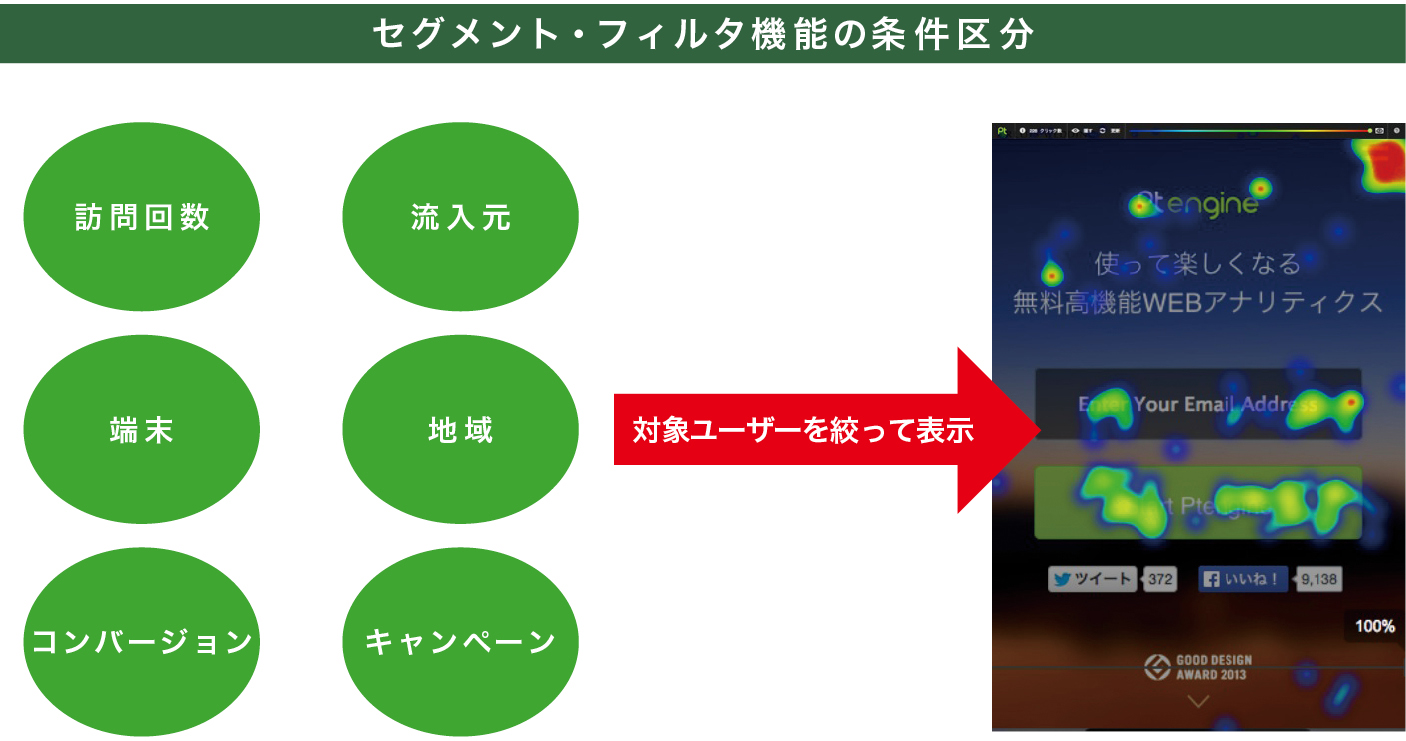

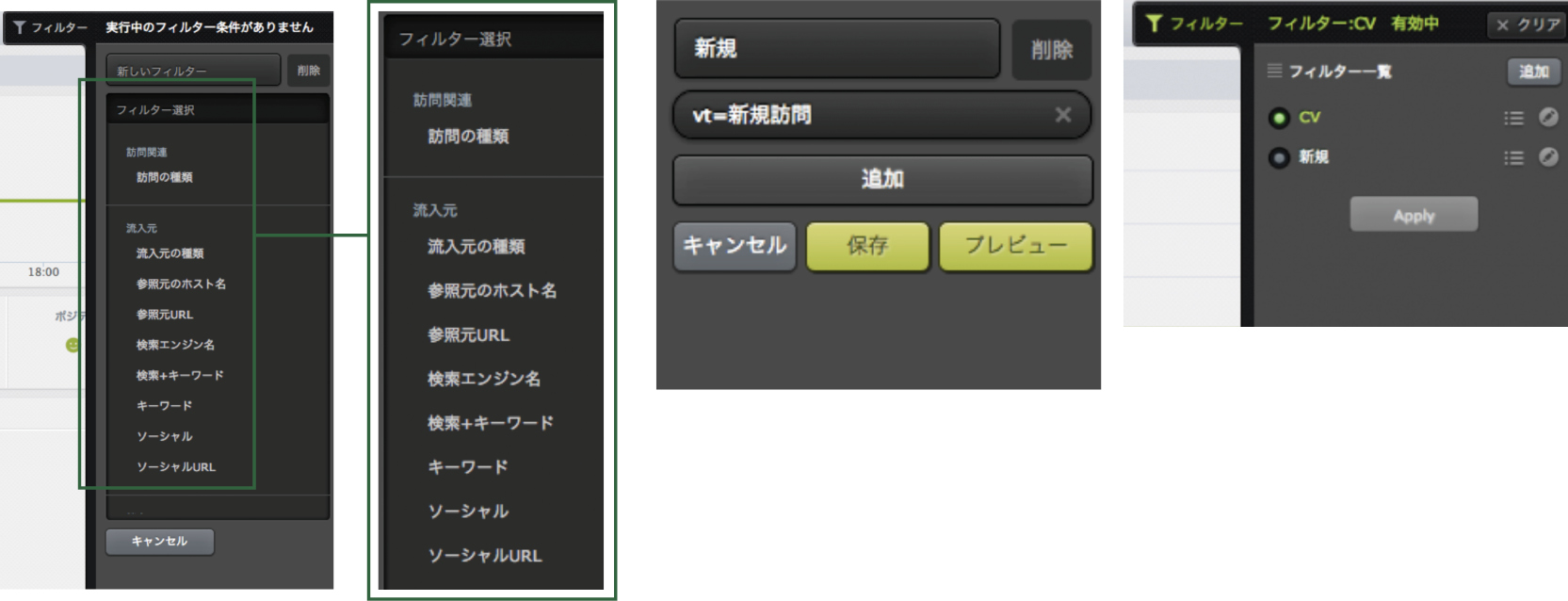

また、ユーザーの属性別にフィルタをかけることで、ある条件のユーザーの行動データだけに絞った傾向を表示する機能も各ツールが搭載している。たとえば、特定の属性/ターゲット層に強い課題を抱えていたり、根本的な改善、解決を図りたい場合に便利に活用できるだろう。この機能の詳細は次ページで説明する。

セグメント・フィルタ機能を活用する

ヒートマップツール上でユーザーセグメントを絞る際の切り口には、さまざまなものがある。Ptengineの場合、セグメント・フィルタ機能には6つの絞り込み条件(訪問回数、流入元、端末、地域、コンバージョン、キャンペーン)を適用できる(04、05)。

「訪問回数(訪問の種類)」では、ユーザーがサイトに訪問した回数で絞り込みをかける。たとえば、新規ユーザーと再訪問ユーザーで、ヒートマップの結果傾向が違うかどうかなどを比較することができる。

「流入元」では、検索エンジン、リファラー(参照元)、ソーシャルメディア、ノーリファラー(参照元がわからない)といった流入元の種類や、検索エンジン経由でのキーワード名でのフィルタをかけることができる。たとえば、サイトへの新規ユーザーに対する集客施策として強化している流入の種類や参照元、キーワードなど特定の流入条件にフォーカスしてヒートマップ分析できることは、条件別の細かな対策が可能となるため、効果的だ。

「端末」のフィルタでは、PC、モバイル、タブレットなどの端末の種類やOSの種類、ブラウザのバージョン、解像度によって出力レポートを絞ることができる。デバイス端末ごとで絞ってユーザーの行動傾向を見る機能は、端末ごとの接触シーンを勘案する上でも利用必須だ。

「地域」では、アクセスしたユーザーの国/地域別に、もしくは都道府県別にフィルタリングすることが可能だ。国別・地域別に異なるコンテンツなどを展開している場合は、このフィルタをかけた調査が効果的だろう。

「コンバージョン(CV)」フィルタでは、あらかじめ設定したCVポイントを通過したかどうかで、ユーザーを分けて結果を確認することができる。CVユーザーだけに絞ってヒートマップ分析をすると、成功パターンが見えてくることが多いため、効果的なページ作りに有用だ。

最後に「キャンペーン」では、事前登録したキャンペーン別にフィルタリングできる条件だ。広告キャンペーンやサイト内のキャンペーンに接触したユーザーがどのように動いているのかを確認することができる。

各社の個性が出るアドバンス機能

以上のような機能は、多少の仕様や充実度の違いはあるものの、基本的に各社のヒートマップツールが備えていると考えてよい。しかしながら、標準機能のほかに加わっているアドバンス機能については、各社のツールで特徴が出てくる。

まずは、国内主要4ツールの比較表を用意したので見てほしい(06)。

そこで、各ツールでアドバンス機能に違いがあることを確認しながら、今回は国内でも認知が急増してきたヒートマップツール「USERDIVE」を例に解説しよう。

USERDIVEが搭載するアドバンス機能の中でも、インパクトがあるのは次の3つだ。

・ユーザー動画

・フォーム分析

・スマホアプリ対応

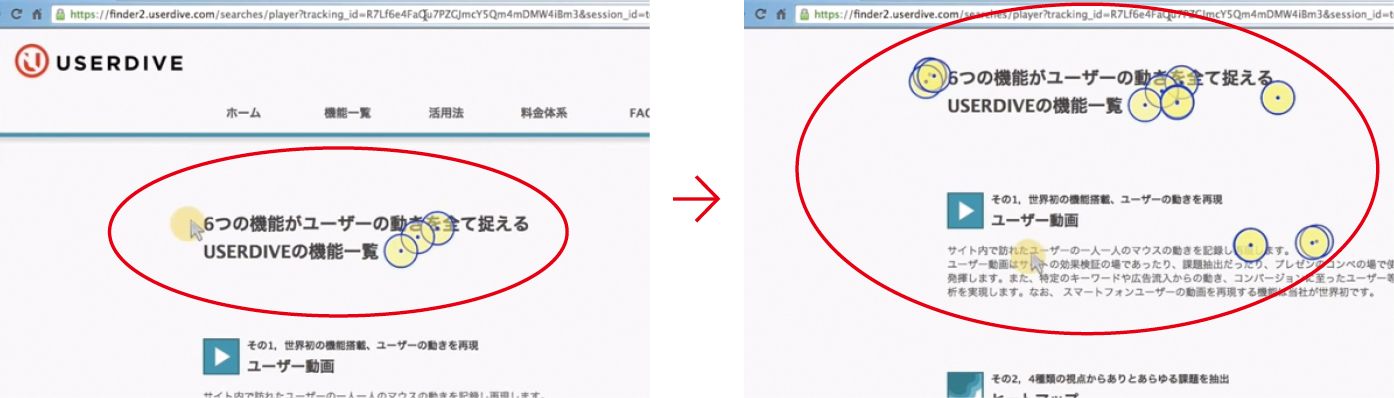

「ユーザー動画」(07)では、ユーザーの操作記録を動画によって確認できる機能だ。再生時間の調整ができるので、分析に使いやすい。サーモグラフィ表示はまとめられた状態を結果として表示するのに対して、ユーザー動画はユーザーの連続した動きを個別に見ていくことが可能だ。

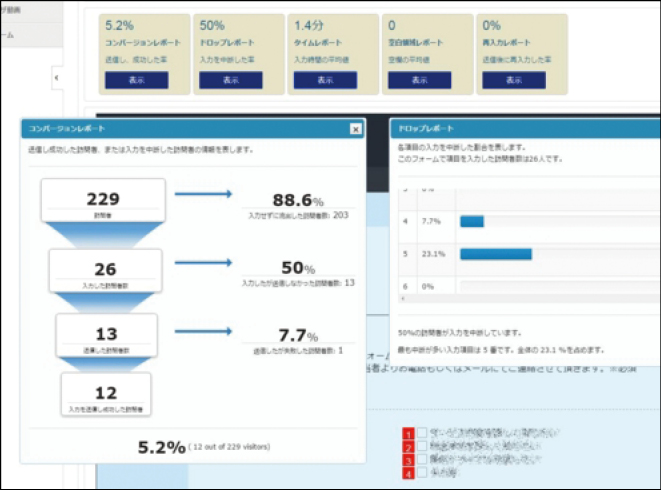

「フォーム分析」(08)は、登録フォームに特化した分析レポートだ。どのフォーム項目の失敗率が多いかを細かいデータとともに分析できるのが強みといえる。

また、USERDIVEは主要ツールのなかでも唯一、スマートフォンアプリにも対応している。並行して、分析アウトソースのコンサルティングサービスも提供しているため、よりハイエンドな企業のニーズを満たすことができるのがUSERDIVEの特徴だ。

今後も各社のツールは、機能のアップグレードが続いていくはずである。06や各社の展開も確認しながら、自分たちのニーズにあったツールを見つけ、活用していくといいだろう。

- Text:野口竜司

- (株)イー・エージェンシー 取締役/Optimizelyエバンジェリスト。同社でサービス全般・マーケティング担当の取締役を務める。主な著書に『達人に学ぶGoogleアナリティクス実践講座 売上に貢献するデータ分析がわかる7つのレッスン』『Live! ECサイトカイゼン講座』など。 http://www.e-agency.co.jp/