社内リソースを使わないなんてモッタイナイ!「MOTTAINAI!マーケット」に見る、新旧事業の社内ジョイントのカタチ

MOTTAINAIプロジェクトとは?

アプリの名前にある「MOTTAINAI(モッタイナイ)」という文字に見覚えのある人もいるだろう。環境分野で初のノーベル平和賞を受賞したケニア人女性、ワンガリ・マータイさんが提唱した「MOTTAINAI」の活動と聞けば、思い出すかもしれない。「持続可能な開発と民主主義と平和への貢献」によって2004年にノーベル賞を受賞した環境保護活動家のマータイさんが来日した際、日本語の「もったいない」という言葉と偶然出会った。その一語に環境活動と地球資源への尊敬が込められていることを知って感銘を受け、環境を守る世界共通語として「MOTTAINAI」を広めようと提唱したというのが、このプロジェクトの始まりの物語だ。

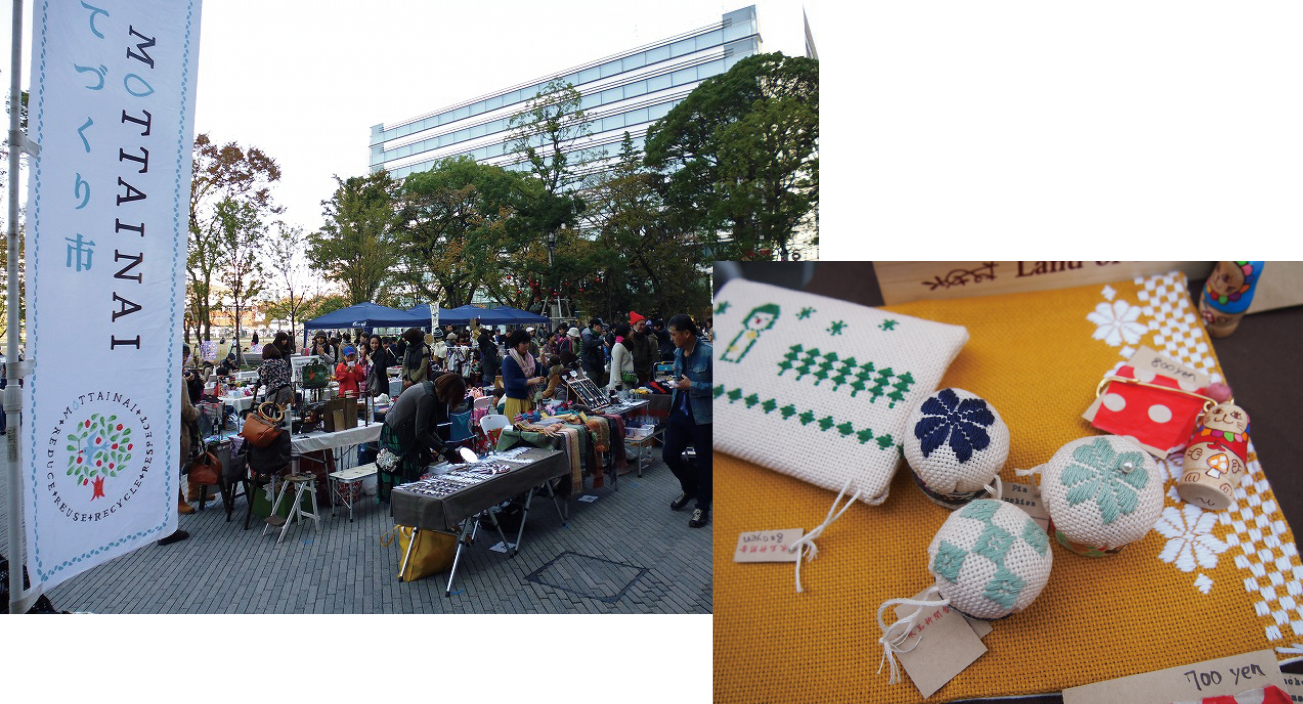

国内では、「MOTTAINAIキャンペーン」というプロジェクトが毎日新聞社と伊藤忠商事によって運営され、約50社の賛同企業が参加している。地球環境に配慮した商品の開発を企業と進めたり、フリーマーケットなどのイベントを開催したりしている。プロジェクトの収益の一部は、マータイさんが立ち上げたアフリカ大陸での植林活動「グリーン・ベルト運動」の支援に充てられる。マータイさんは2011年に亡くなられたが、活動は草の根で拡大している。

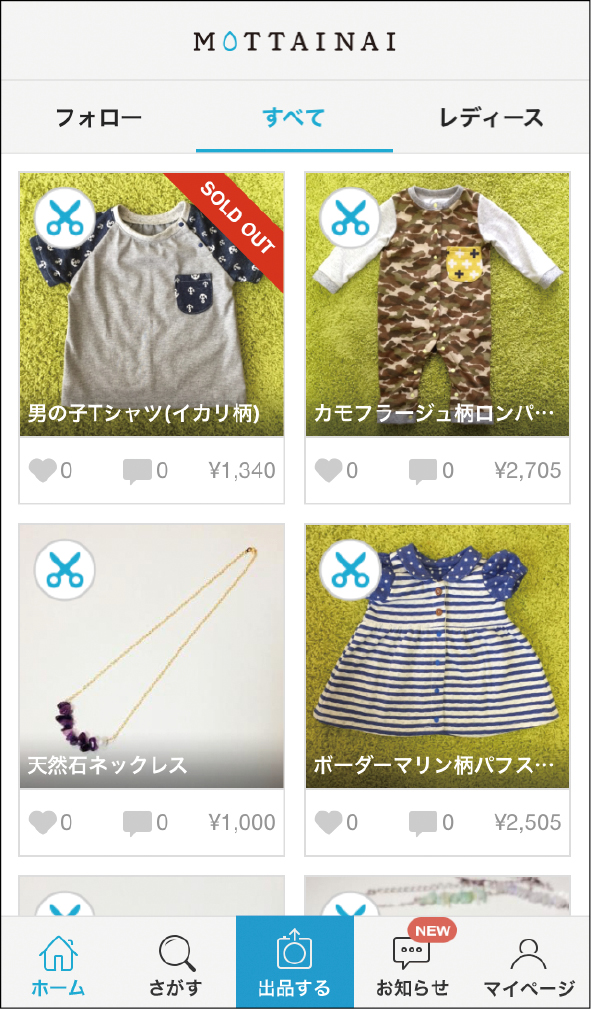

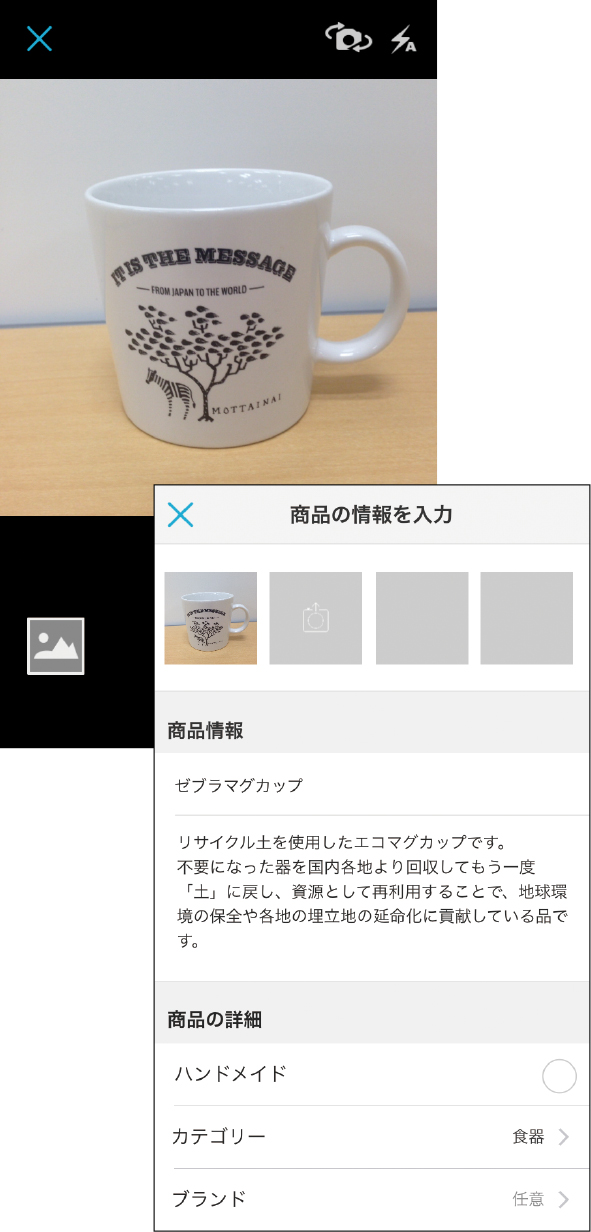

スマホアプリ「MOTTAINAIマーケット」は、このMOTTAINAIキャンペーンのチームが2007年から累計約700回展開してきたフリーマーケットや2012年から始めた「てづくり市」といった個人間売買イベントを、スマートフォン上で楽しめるようにしたものだ。「モノの再循環の楽しさと大切さを、もっと手軽に、もっと多くの人に感じてもらうための、新しいモノの再循環のカタチ」としてリリースされた。

伊藤忠インタラクティブが提供するフリマ&てづくりマーケットアプリ。今年6月にAndroid版、7月にiOS版がリリースされた

自社サービス開発部署立ち上げ

しかし、実はこのスマートフォンアプリのプロジェクトは、初期段階では「MOTTAINAI」とはまるで無関係であったという。

「伊藤忠インタラクティブは受託制作を多く手がける会社ですが、2013年の春より自社サービスの立ち上げを検討したいという会社の方針が出されました。当時、私は新規事業創出の勉強会に参加したり、Airbnbなどの個人間取り引き(C2C)サービスを研究したりしていました。そこで、すかさず『C2Cサービスをやりたい!』と手を挙げました」(大下哲史氏)

自社発信サービスの開発事業は2014年より組織化され、ビジネスイノベーションセンターという部署が設立された。大下氏の案件のほか、複数の案件が新設部署の元で活動を開始した。

MOTTAINAIとの出会い

写真提供 毎日新聞社

「この頃は、C2Cサービスのバックエンドとしてフリマサービスエンジンを開発して、さまざまな企業に提供するというB2B2Cの事業プランを描いていました。MOTTAINAIチームの安保さんとは、『プロモーションの時は一緒にしましょう』と話していましたね」(大下氏)

「当時、MOTTAINAIのチームは3人だけでした。Web関連の会社でありながら、社内で唯一の非Webチームで、商品を作ったり、週末は各地のイベント会場にいることが多いという特殊な部署でした。大下さんには、リアルなフリマがどう運営されているかといった話をしていました」(安保文子氏)

お互いに遠巻きにしていた二つのチームが急速接近したのは2014年の秋頃だ。

販売の前にまず、自前の成功事例

「フリマエンジンを開発販売する前に、自前の成功事例が必要だと気づいたんです。そして、いろいろ相談していたMOTTAINAIのフリマアプリを開発しようという流れになっていきました」(大下氏)

検討を重ね、今年に入って二つのチームは一つに統合され、独立した部署として新しいスタートを切ることになった。

「B2Bの会社でB2Cサービスを立ち上げるのは前例のないことだらけで、社内調整がとても大変でした。でも、今後生まれるB2Cビジネスのプラットフォームになるはず!とがんばりました」(安保氏)

心強い人材の獲得とサービスリリース

リリース直前の4月には心強い味方を得た。有名なチャットアプリの立ち上げと普及の実績を持つ野田昭博氏がチームに参加したのだ。彼の肩書きは、グロースハッカーだ。

「まずはプロダクトの質を安定させることが優先です。立ち上がりはゆっくりとユーザーを増やしながらサービスの方向性を見定めて、ある時点で大きく飛躍させるというシナリオです」(野田氏)

6月にAndroid版、7月にiOS版のアプリをリリースした。結果的に、自社サービス第一号となった。

「すでに複数のB2Bサービスが開始されていますし、今後も予定されています」(大下氏)

MOTTAINAIマーケットだけでなく、ほかの事業の立ち上げスピードにも目を見張るものがある。

新旧事業によるジョイントベンチャー

このプロジェクトの変遷を新旧事業によるジョイントベンチャーとして俯瞰すると、おもしろい。事業としての実績を持つMOTTAINAIチームの視点から見れば、スマホサービスはITを活用した新しい事業価値導入となる。一方で、新進の開発チームから見れば、実績と固定顧客を持つ事業の看板を借りてのチャレンジだ。ゼロから始めるリスクを大幅に軽減している。そして、二つの事業価値が融合することで、ユーザーは高い利便性と楽しみを手に入れられる。関係者全員がハッピーになる価値創造を実現できたのだ。

こうした「Webやスマホを活用した既存事業の再活性化、顧客価値の向上」という仕掛けは、他の企業も参考にできるアイデアではないだろうか。

ユーザーと共に成長していく

「リアルイベントに出店している方々が、必ずしもスマホでも出品したいわけではないことがわかりました。出店者ごとに、都合のよいタイミング、やり方があるようです」(安保氏)

現在は、仲介手数料と不用品再販売による売買が収入源だ。そして毎月の利益目標を追いかけている。

「ゆっくりではありますが、ユーザーと一緒に成長していきます。大企業グループならではの調整のたいへんさはありますが、グループ内サービスでのシナジーが生まれるなど、大きなメリットもあるんです」(野田氏)

大企業発のベンチャーとしてのモデルケースになるのではないだろうか。ぜひ1年後くらいに、また取材してみたいプロジェクトだ。

- Text:中谷健一

- トリムタブジャパン(有)代表取締役。2000年からモバイルの通販・マーケティングに携わる。現在は新規事業コンサルティング業。本連載ではモバイルデバイスに関するビジネスの最新事例と、そのチームの素顔に迫る。 http://www.trimtab.jp/ Twitter: @kenichi_n