グロ-スハックを自分のものにするには? そのための5つの方法●特集「成長戦略 グロースハック」

?「事例」を研究する

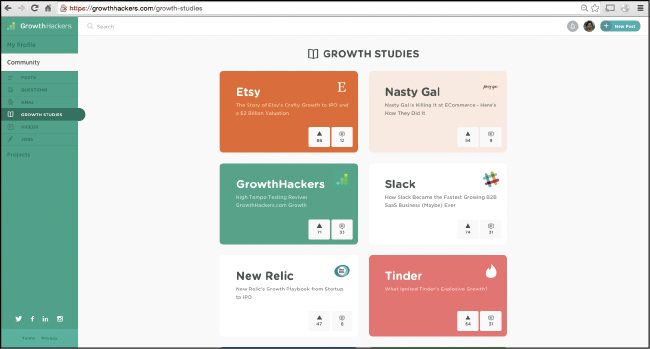

成功例や失敗例からは、多くを学ぶことができます。「グロースハッカー」という言葉の生みの親であるショーン・エリスが始めた「GrowthHackers.com」は、世界中のグロースハッカーが情報交換をする専門分野特化型のオンラインコミュニティであり、世界中の6万2,000人ものグロースの専門家が日々議論を交わしています。ビデオ教材や、Q&A、事例集など、さまざまなリソースに無料でアクセスできるだけでなく、質問をすればショーン・エリス本人から解説してもらえることもあります。また、Q&Aサイトである「Quora」にもさまざまな事例が掲載されていますし、僕が主宰するブログ、「GrowthHacker.jp」には、日本語の情報をできる限り紹介するようにしています。さらには、別記事で解説を担当している金山裕樹さんのVASILYが運営するグロースハックブログにも日本語のリソースが充実しています。

?「人」から学ぶ

比較的新しい専門領域であるため、大きなグロースを達成した人や、そのグロースチームをメンバーとして経験した人、グロースハックについての専門家等から直接学ぶことは非常に貴重な機会です。実際にそのような人がいる、あるいはチームのある企業に就職してみることもオススメします(日本国内であれば、たとえば、VASILYやPixiv、弊社AppSociallyの東京オフィス等があります)。特に成長フェーズに入る前後のスタートアップで働く機会に恵まれたら非常に幸運です。社内にリソースがない中で、クリエイティブなマインドで成長戦略を試行錯誤しながら実践している起業家から多くを学ぶことができるでしょう。

身近にそういう人がいなくても、ソーシャルメディア上の投稿から間接的に学ぶこともできます。たとえば、グロースで有名な会社の重要人物や、優れたグロースチームを率いた人達の発信にはぜひ注目したいものです。例えばジョシュ・エルマン(Twitter)、エリオット・シュムクラー(LinkedIn)、チャマス・パリハピティヤ(Facebook)らのTwitterやMediumでの投稿をフォローするといいでしょう。また、Udemyでは歴代の「Growth Hackers Conference」の講演のビデオを教材として学ぶこともできますし、最近ではTradecraftのような短期専門学校でグロースハックの実践者や専門家から直接学ぶこともできます。

?リーンUX/リーン アナリティクスで 「顧客開発」を実践する

グロースハックを始めるにあたっては、「顧客開発」「リーン」といった、あまり聞きなれない言葉や概念が登場します。まずはここで紹介する書籍を2回ほど熟読するのがいいでしょう。そのうえで、現在の自分の職務やプロジェクトにおいて、書籍の中に書かれている通りに実践してみると、多くの学びがあります。

僕は、グロースハックのスキルの前提となっている「顧客開発」についての原典である、スティーブン・ブランクの『アントレプレナーの教科書』を数回熟読したあとに、現在の自社の成長フェーズに当てはめながら、書籍が真っ赤になるまでペンとマーカーでメモを残しながら、毎晩レビューし続けて顧客の検証をしました。また、同時に、「リーンUX」という言葉の産みの親であるジャニス・フレイジャーに指導を受けながら、彼女のSlideshareやブログの記事も参考に、顧客と製品の定性的な検証を続けています(同等の内容がローラ・クラインの『UX for Lean Startups』(英語版のみ)にも書かれています)。

また、『リーン アナリティクス』(アリステア・クロール、ベンジャミン・ヨスコビッツ著)も、同様に実践的な書籍となっています。僕の会社(AppSocially)の今があるのも、教科書通りに書かれていることを忠実に実践してきたおかげです。その点でもお墨付きです。

(なお、ここで名前の出てきた人物はにも情報があります)

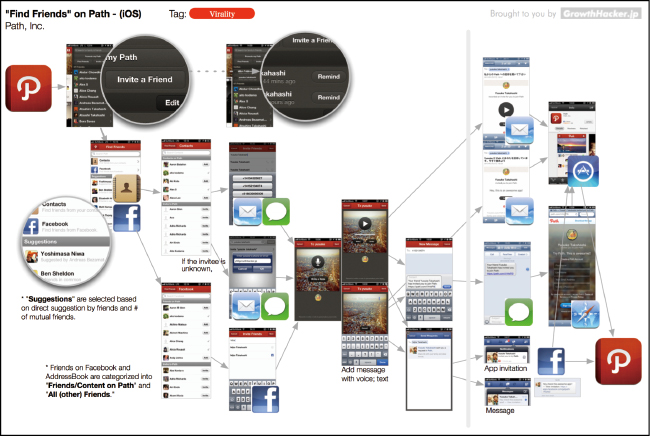

?アイデアを「リバース・エンジニアリング」する

グロースハッカーの視点になって、さまざまなグロースハックのアイデアを「リバース・エンジニアリング」するのも有効な学習方法です。リバース・エンジニアリングとは、ソフトウェアやハードウェアなどを分解、あるいは解析して、その仕組みや仕様、目的、要素技術などを逆算して解明することですが、ここでは他社の製品やサービスに関して、グロースに成功した事例や、失敗した事例の要因を調査して、自社の製品や対象とする顧客や市場における適用可能性を検証するという意味になります。

これはすべてのグロースハッカーやグロースチームのメンバーが日常的にしていることですが、個人として始めるなら、例えば、ご自身のスマートフォンのトップ画面に置いてある30個程度のアプリについて、「自分がなぜそれをそこに置いているのか」「なぜそれを(定期的に)使用しているのか」について逆算して考えてみるといいでしょう。僕はアプリをダウンロードする際、およびアップデートがあるたびに、アプリを使うユーザーとしてではなく、グロースハッカーの視点に立って、ユーザー登録のフローから、オンボーディングのためのチュートリアル、アプリの画面内における要素や文言、導線、インタラクション、さらにはアプリストアでの文言に至るまで、すべて細かくスクリーンショットを撮って記録しています。そして、自分がそのアプリを(ホーム画面に配置してまで)継続的に使用している理由や、アップデートで使いやすくなった(使いにくくなった)理由を分析したり、時に議論したりしています。同様に、たとえばTVのコマーシャルや映画を観て、その元になった企画書を10ページ程度で想像しながら作成してみるのも、非常に良いトレーニングになるかと思います。

? 「グローサソン」で実体験してみる

グロースハックを実際に体験できるような、ハッカソンやワークショップに参加してみることも非常に有意義です。昨年の「Social Media Week Tokyo」で僕らがプロデュースした「グローサソン」のようなイベントに参加するのも有効です。グローサソンは、「グロースハック+ハッカソン」の造語で、スポンサー企業が実際にグロースハックに関する課題をチャレンジとして出題し、参加者であるグロースハッカー達が解決策をクリエイティブに競い合うイベントです。

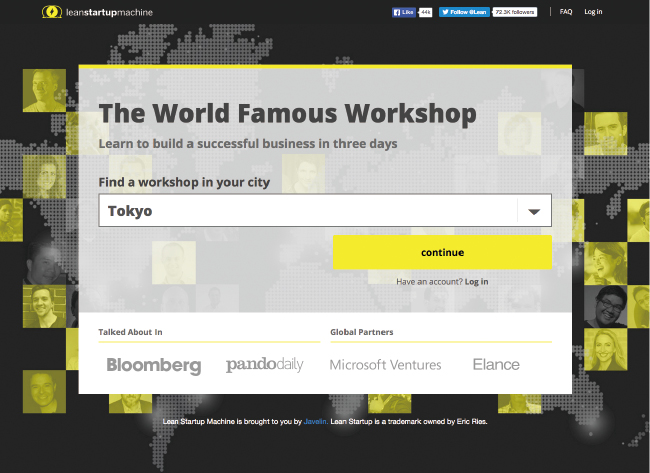

また、「Lean Startup Machine」のような、リーンスタートアップの実践によって起業アイデアを検証するワークショップも、グロースハックと同様の考え方を実践的に学ぶことができる場所として貴重です。

このような機会を例えば会社で、平日の1日を使って実施してみることも有効です。製品チームは毎日、恒常的でエンドレスなタスクに追われ、製品の開発やメンテナンスを忘れがちです。製品を成長させるためにどのような製品であるべきかをじっくり考える時間を確保することは意味のあることです。メンバーのグロースハッカーとしてのクリエイティビティが開花するきっかけにもなるかもしれません。

- Text:高橋雄介

- 2013年、米国・シリコンバレーにてAppSocially Inc.創業。CEO。専門はデータベース、知識ベース、マルチメディアデータベースとその応用、顧客開発。ブログ「GrowthHacker.jp」を運営。日経ビッグデータ、TechCrunch Japan等でグロースハック、データサイエンス、ソーシャル、モバイル等について寄稿中。新製品ChatCenter iOを提供中。博士(政策・メディア) Photo by Aito Kodama