キーワード01「スマートトイ」:IoT化した「おもちゃ」の先にあるもの●特集「IoTの現在」

スマホで操作きるロボティックボール「Sphoro 2.0」の教育向け材として発売された。Sphero 2.0と機能は同じだが、内部構造が見えるスケルトン仕様になっている。SPRKは、学校(School)、親(Parents)、ロボット(Robots)、子供(Kids)の頭文字をとったもの。日本では、アップルストアなどで販売されている

自由度の高さが魅力的なスマートトイ「Sphero」

スマートトイの例として、まず紹介したいのがロボティックボール「Sphero」(スフィロ)だ。Spheroについては知らなくても、2015年末に公開の映画『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』で新たに登場したドロイド「BB-8」は見たことがあるだろう。あの愛らしい球体のドロイドの製作に携わっているのが米Sphero社だ。映画に登場するBB-8も、CGではないと言われている。

ボール型のSpheroは、スマホアプリで操作して、最高時速7km(秒速2m)で転がり、スピンやドリフトなどもお手のモノ。内蔵しているLEDをさまざまな色に変化させることもできる。おもちゃの域を超えた、まさに小さなロボットだ。Spheroがラジコンや他のおもちゃと異なるのは、ソフトウェアによってさまざまな動きを実現できることだ。SDK(ソフトウェア開発キット)も公開されているので、独自のアプリを作ることができる。

「現在、40種類くらいのアプリが公開されており、自由にダウンロードして遊んでいただけます。Spheroの動きはアプリやゲーム側から検知できるので、コントローラーのようにも使えます。つまり、Spheroを手に持って、画面の中のキャラクターを操作して遊んだりできるということです。可能性は無限大、遊び方はユーザー次第なんです」(スフィロ社広報の望月奈津子氏)

また、Sphero社は、教育環境での活用も精力的に行っている。2013年のバージョンアップ版Sphero 2.0に続いて、2014年には教育向けプロジェクトとして「Sphero SPRK Edition」(以下、SPRK)を発売した。機能はSphero 2.0と同等だが、外装シェルをスケルトンにし、内部構造が見えるように変更されている。子供たちにハードウェアのメカニズムにも興味を持ってもらいたいという意図を形にしたものだ。「学びは遊びに中にある」というのがSphero社の基本理念なのだ。

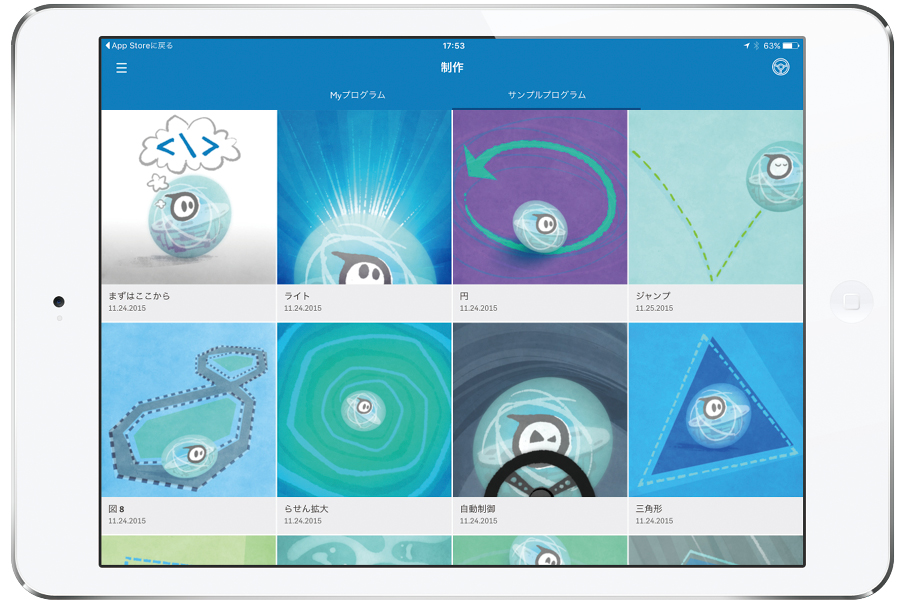

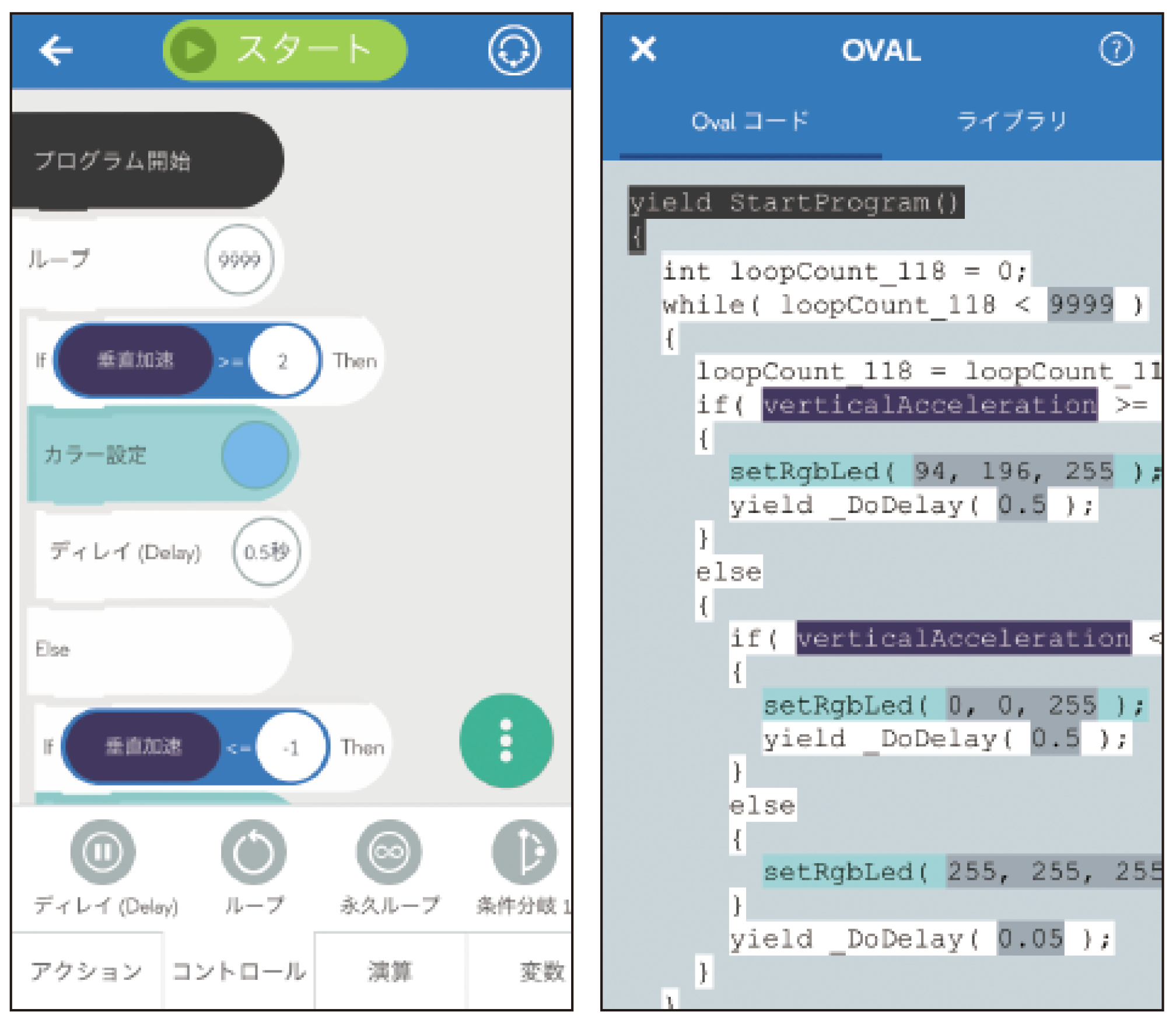

また、SPRKには、「Sphero SPRK」というSPRKの動きをプログラムできるアプリが用意されている。このアプリは、「命令ブロック」を組み合わせてSPRKの制御が行えるというものだ。プログラミング言語を記述しなくてもいいので、プログラミング初心者や低年齢の子供でも簡単に扱うことができるというのが特徴だ。

すぐに使えるサンプルプログラムも用意されており、プログラミングが初めてでも簡単に動かせる。それだけではなく、実際のコードを画面で確認することもできるため、自分でコードを書いて細かい制御まで行いたいというプログラミングの次の段階にも進みやすい。

「SPRKを動かすためのプログラムやマクロを作成できるアプリも教育部門のスタッフで開発し、無償でダウンロードして使えるようにしています。もちろん、SPRKではないSpheroでも利用可能です。米国だけでなく、日本でもこれらを使ったさまざまなイベントや公開授業が行われています」(望月氏)

ICT教育の教材としての活用

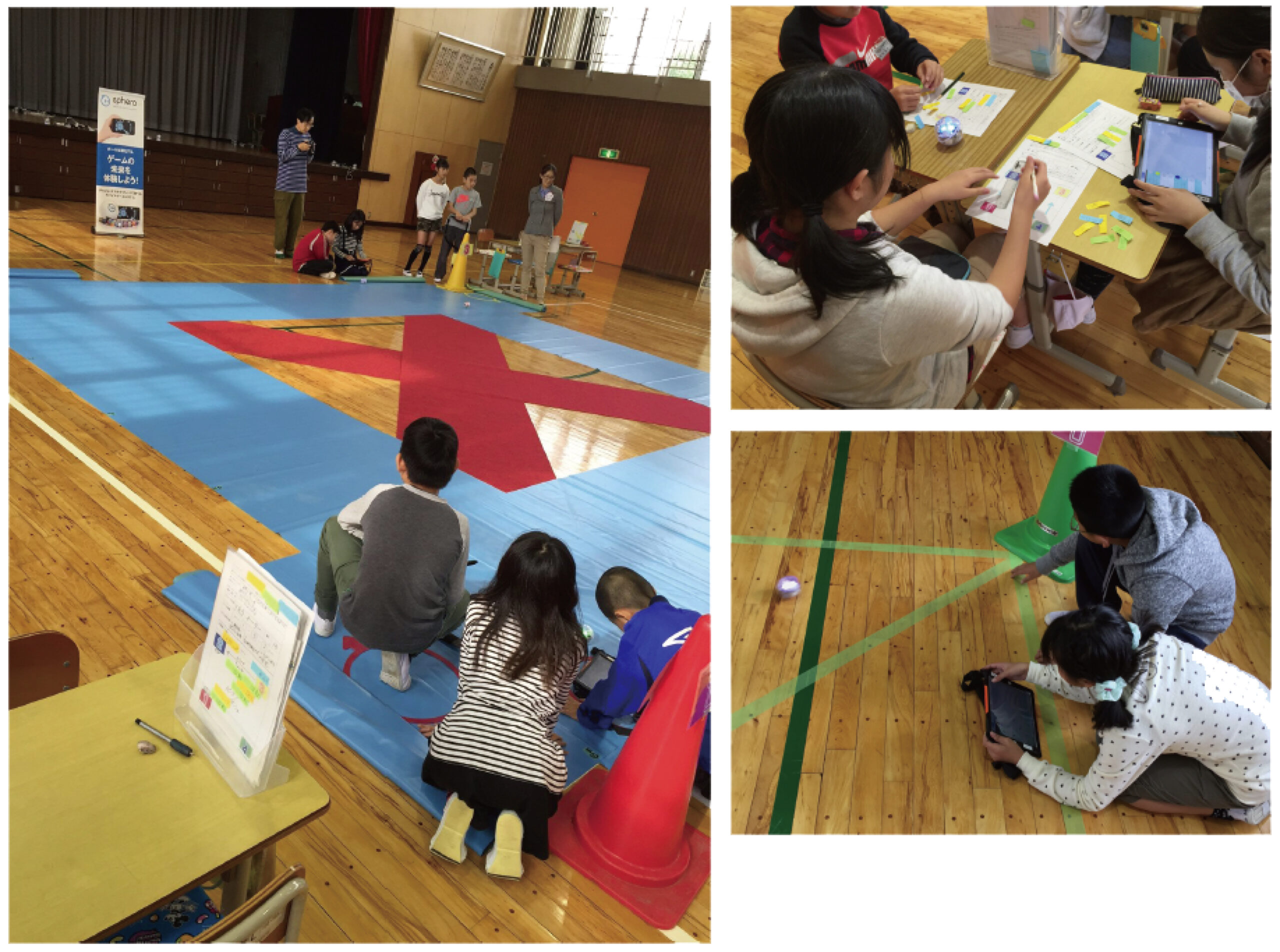

2015年11月、茨城県古河市の大和田小学校において、SPRKを使ったプログラミング授業が公開で行われた。大和田小学校は文部科学省の事業でプログラミング教育の研究校に選ばれているため、生徒一人に1台、iPadが配布されている。11月に行われた公開授業では、5年生と6年生がSPRKを使用し、6年生はイルミネーションの作成、5年生は来年の新入生に学校を案内するという課題を設けて授業を行った。

5年生の場合、具体的には、生徒が二人一組になり、学校のお薦めの場所3カ所をSPRKを使って案内するプログラムを作成した。実際に学校内を回るわけにはいかないので、体育館内に模擬コースを作り、そこを移動していくというものだ。課題の確認、プログラムの作成、お客さま案内、振り返り(反省会)までを順に進めていった。

「まず、何を実現したいかをメモ帳に書いていきます。次に、アプリを使って命令ブロックを並べ替えたりしながら、実現したい動きを具体的に組み立てていきます。ここでは、『SPRKになにができるか』ではなく、まず『何がしたいか』が重要なのです。子供たちはみんな、ものすごい集中力で課題に向かっていました。飽きたり脱落したりする生徒がいなかったのには驚きですね」(望月氏)

Spheroを実際に体験できるスペースもある。2014年7月に東京ドームシティにオープンした「TeNQ」(テンキュー)だ。TeNQの「アストロボール」には、難易度の異なる5種類×2のコースが用意されており、タブレットでSpheroを操作して制限時間内にゴールさせるというゲームが体験できる。

IoT+おもちゃは自由な発想を生む

スマートトイの日本市場はまだ発展途上だが、Sphero以外にもおもしろい製品が出始めている。たとえば、ソニーが開発した電子タグ「MESH」(メッシュ)は、音や動き、温度などを検知する複数のセンサーを持ったブロックで、それぞれは「MESHタグ」と呼ばれる。スマートフォンにインストールした専用アプリで、これらを組み合わせたときの動作をコントロールできる。たとえば、明るさタグと人感タグを組み合わせて、暗い部屋で人の動きを検知してライトを点灯したり明るさを調整する、動きタグとLEDタグを組み合わせて、チャンバラごっこで剣を振ったら光ったり音が鳴るようにするといった動作を簡単に実現できる。公式サイトでは、このような「レシピ」が公開されており、使用するタグ、必要になる材料や工作道具、作り方、アプリでの「プログラミング」が紹介されている。

色によって異なる機能を備えたブロック形状の「電子タグ」をつなげて、新しい機能を作っていく。プログラミングも、GUIでブロックをつなげるだけと、直感的に簡単に進められる。本体自体は小さいので、何かに貼り付けたり、組み込んだりすることが前提だ

「Moff Band」(モフバンド)は、スマートフォンと連携して動作するリストバンド型デバイスだ。Moff Bandをつけた腕の動きによって、アプリからギターやドラムなどさまざまな音を出すことができる。Moffアプリには2台のMoff Bandを登録できるので、たとえば、チャンバラごっこをしたり、エアギターで競ったりなど、体を使った遊びが楽しめる。遊び(音)の種類がアプリのアップデートによって増えていくのもうれしい。米国の子供向け教育メディア『PBS KIDS』と共同開発したアプリ「PBS KIDS Party」もリリースされた。

手首などにつけて、その動きにアプリが反応する。動きと音を連動させるなど、あらゆる動きを遊びに変えることが「おもちゃ」。想像力で、無限の楽しみ方が可能だ

こうしたスマートトイはどれも、知識や技術よりも先に想像力を育てるというのが大きな特徴になっている。「楽しい」をきっかけにして、ICTへの興味や理解を深めていくこともできるのだ。

2016年1月には、タカラトミーが初の「おもちゃハッカソン」を開催する。クリエイター以外にも「新しいおもちゃを作ってみたい!」と思っている一般の人も参加できる開発イベントで、「ICT技術+おもちゃ」を使って未来のおもちゃを作ろうというものだ。たとえば、次世代版リカちゃんを作る、ラジコンを応用した新しいおもちゃを開発するなど、複数の開発テーマが用意されている。こうした試みからどんな新しいアイデアが生まれるのか、とても楽しみだ。

このように、IoT化したおもちゃは、新しい遊び方を提供するだけではなく、さらに高度なロボットやAIなどへの興味喚起にもつながっている。新しい技術のタネとして、未来の技術者を育てる土壌として、その役割はますます重要になっていくだろう。