【IoT×家電】「ともだち家電」が提示する新たな価値●特集「IoTの現在」

IoTが人と家電を“ともだち”にする

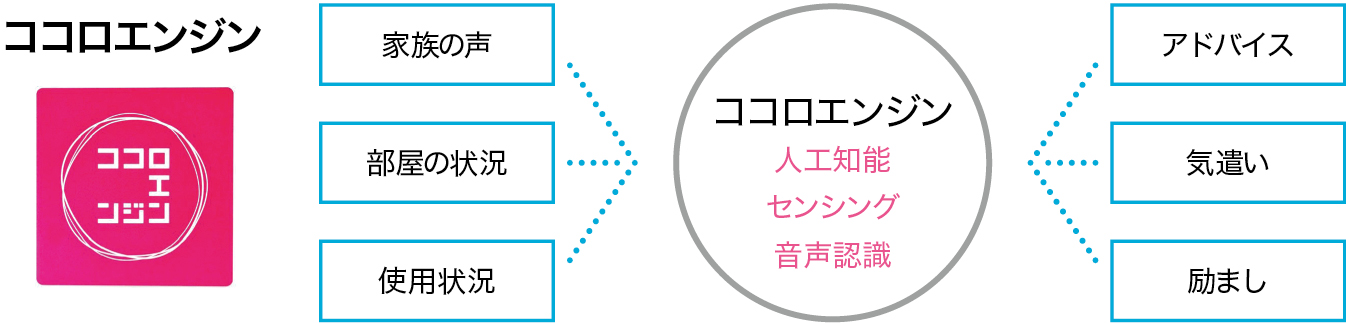

ココロエンジンとは、人と家電の新たな関わりをつくることをコンセプトに開発された独自の家電AI。これを搭載したロボット家電(掃除機)の「ココロボ」や、一部の冷蔵庫、洗濯機、エアコンなどが「ともだち家電」としてラインナップされている。開発に携わったシャープ(株)の谷野加奈氏は次のように語る。

「家電に感情や愛情をプラスすることがココロを持つことと定義しています。人を励ましたり、使い方の誘導や環境に応じた活用法のアドバイスといった気遣いをするうちに、人格のようなものを感じて、冷蔵庫さん、ココロボ君、というように親しみを持ってもらえるのではないかと考えています」

家電が当たり前すぎて感動やワクワク感のない存在になっている現在。IoTで拡張できる機能によって「家電と人間がともだちになる」ことで、親しみを感じたり、愛着を持って使ってもらいたいというのが同社のねらいだ。

さらに同社は、人工知能が利用者のことを学習して機能や動作がより快適になっていく「AIoT」(AIとIoTの融合を表現する造語)というビジョンを示した。これにより、家電が“わが家流”に成長する「Super Adapted」、および家電自体がサービス窓口になる「Service Connected」という二つの価値がもたらされるとしている。

「家電はパソコン、スマホなどのインターネット端末とは違い、お客様が家事などの現場で必要とする瞬間にタッチポイントを持っています。それを活かして、クラウド経由で家電の機能を充実させたり、必要とされる瞬間に特定のサービスへの接続を提供するなど、他の企業とも共同して世界を広げていくことができると思っています」

同社はAV・通信も含めた、より幅広い商品にココロエンジンを展開する「ココロプロジェクト」を全社的な取り組みテーマに据えた。その第一歩として発売されたのが、音声認識・無線LAN接続機能を搭載した「ヘルシオ」(オーブン)と冷蔵庫だ。

家電にとってのIoTとは

冷蔵庫の本質は食品を保管することにある。そこに何か課題はないだろうか。開発に当たり谷野氏らが注目したのは、食品ロスについての調査結果だった。

現在、1世帯あたりの食費は平均で1カ月およそ7万円。これに対し、京都市ゴミ減量推進課の調査によると1世帯あたり年間約6万円分の食品が食べずに廃棄されているという。谷野氏らが実際に一般家庭の冷蔵庫を調べてみると、瓶・チューブ類、野菜の使い残し、冷蔵庫の上段に置いたものなど、どこの家庭でも忘れたり使い切れずに食べられなくなってしまったものが多数みつかった。

いわゆるIT家電の未来像として、冷蔵庫内の在庫管理機能という発想は以前から存在していたが、利用者の中に現実的にその動機はあるのだろうか。グループインタビューを実施したところ、食品を捨てることに対してほとんどの人が「罪悪感」「主婦失格」といった思いを持ち、ストレスの原因になっていることが分かったという。

「冷蔵庫と話ができますか?と訊ねたところ、食品を捨てないための解決策が欲しい、それができるなら会話くらいします、といった回答が得られたんです」

こうした結果から、音声認識による食品管理機能の搭載を企画として進めることになった。

「今日の献立をどうしようとか、食品を捨てて心が痛いとか、IoTもAIoTも関係ないところで使う人が何に悩んでいるのか。そこを技術でつなぐのが家電側から見たIoTの使い方ではないかと思います」

人と家電の適切な関係づくりのために

この冷蔵庫に搭載された機能は大きく次の5つだ。1)食品の在庫登録 2)買い物メモ 3)使用期限の近い食品をお知らせ 4)メニュー提案 5)食材の置き場所メモ。1、2は「卵を登録して」「ハム、買い物メモして」など音声認識で操作を行う。無線LANモジュールを搭載し、クラウド上で処理することで購入後の精度向上や機能拡張が可能だ。3では登録された食品について標準的な使用期限が適用され、期限が近づくと知らせてくれる。同社が提供するスマホアプリ「ココロボ~ド」を使えば、マニュアルで期限を設定することも可能だ。4では期限の近い食品を使ったメニューを提案。5は同じくアプリを使って食品の収納場所を記録できるというもの。いずれも、重ね買いでムダを出したり、使い忘れて期限切れになることを防ぐ目的で設計されたものだ。

ここで重視したのが、細かく管理しすぎないことだという。レシートの画像認識を用いてスマホから食品登録することも検討したが、すべてを管理して手間を増やすより「気になるもの、足の早いものを選んで入力した方が使い勝手がいい」と考えた。在庫量も基本的にある/なしの把握に留め、必要ならばココロボ~ドから管理できるようにした。

また、会話の口調もポイントだ。

「当初、冷蔵庫は40代の主婦、ヘルシオは料理を覚えたい若い女性というように、人と重ねてイメージづくりをしていましたが、結果的に上からモノを言われているように感じるという人が続出しました。また、しゃべり過ぎは逆に聞き流されてしまいます。的確ながら好感を持たれるしゃべり方にするのが難しいチューニングでした」

最終的には「卵だね」「他にあるかな?」など、マスコット系キャラクターのような“下から”の口調に設定。合成音声ではあるが、定型の発話については不自然に聞こえないよう調整も施されている。

「先端の技術でありながら、人に触れる部分には人の感性が入ってくるものです。賢くなっていくことはできますが、ベースは人間がつくり込まなくてはなりません」

つながりから生まれる新しい価値へ

ココロプロジェクトでは、人と家電だけでなく、家電同士がつながることによる新たな広がりも展望している。たとえば、同時に発売されたヘルシオでは今後のバージョンアップで「冷蔵庫にあるもので何ができる?」という質問に対してメニューを提案し、調理をサポートする。こうした知的なつながりがともだち家電の間に形成されることで、「フレンドリーでもっと人に寄り添う存在にする」ことを目指す。

また、家電だけにとどまらず、ヤフーが提供する「myThings」を利用すれば、SNSなどのWebサービスや活動量計などと連携して、ともだち家電がアクション(現在は発話のみ)することもできる。今後さらに、連携の範囲をより広げていきたいと谷野氏は語る。

「オープンなデータと結び付いたり、他の分野の開発者の発想が入ることで、今まで考えもしなかった進化や新しい価値が生まれる可能性は十分にあると思います」

各種Webサービスや活動量計などのIoTプロダクトから、条件を設定する「トリガー」と、動作を設定する「アクション」を組み合わせ、単体ではできない通知や自動化を実現するサービス。たとえば、「活動量計の消費カロリーが一定量を超えたら(=トリガー)、『ビールをください』と奥さんにメールする(=アクション)」という流れだ。ともだち家電では家電が発話するアクションに対応している。たとえば「家族からメールが届いたらココロボが件名をしゃべる」「昨日歩いた歩数を冷蔵庫が毎朝教えてくれる」など、他のサービスと組み合わせて発話させることが可能だ。シャープでは、家電以外との連携による活用の広がりに期待しているという。

アプリやWebサービスの開発者にとって、家電というフィジカルなデバイスは今までにない魅力であり、考え方の転換点にもなるだろう。谷野氏は家電を「IoTからもっとも離れたところにあるもの」と言う。だが、そこが繋がることこそIoTが本来目指す広がりの在り方なのかもしれない。

コンシューマーエレクトロニクスカンパニー

クラウドサービス推進センター

A1294プロジェクトチーム 主事

谷野 加奈氏