IoTをビジネスにするためのポイント(2/2)●特集「IoT」の現在

6_ビジネスモデルとしてのIoT

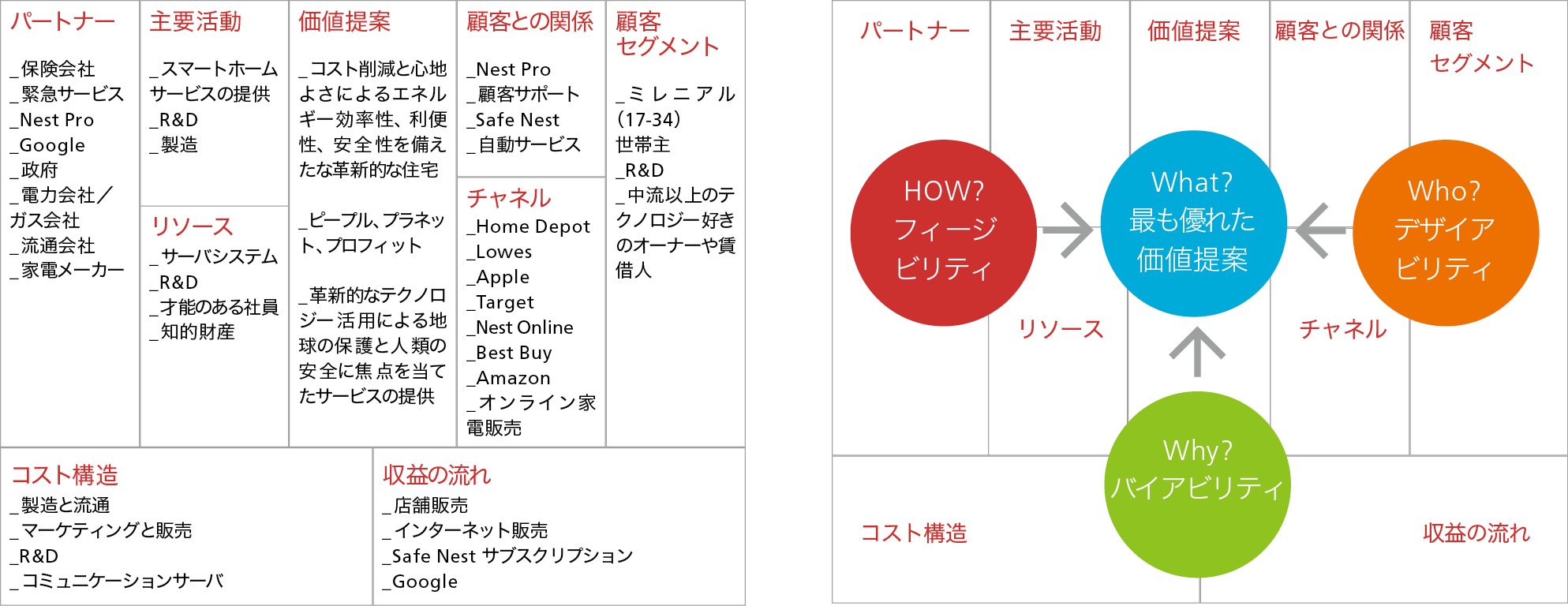

ビジネスモデルとは、端的に言えば「事業として継続的に利益を生み出していくための論理的な仕組みです」(図6)。IoT(モノのインターネット化)と共同消費(シェア)の2つの組み合わせは、今後ビジネスの世界を大きく変えるポテンシャルをもつ代表的なモデルとなるでしょう。ビジネスモデルの視点から捉えれば、IoTとは「モノを通じた新しいサービスの提供」にほかなりません。

ビジネスモデルは、What(何の価値を提供するのか?)、Who(誰にその価値を提供するのか?)、How(どのようにその価値を生成するのか?)、Why(なぜそれが利益を生むのか?)という4つの次元からデザインしていく必要があります。また、優れた価値提案を実現するプロダクトやサービスとは、デザイアビリティ(それは顧客が望むものか?)、フィージビリティ(それは技術的に可能か?)、バイアビリティ(それは利益を継続的に生むか?)という3つの視点が最もフィットする領域に存在するものです(図7)。

図7(右):ビジネスモデルの4つの次元とサービス思考の3つの視点

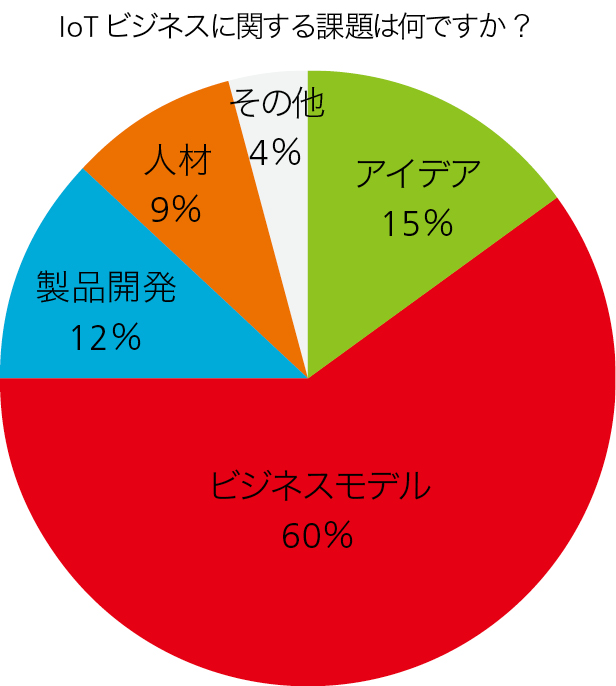

弊社が昨年9月に開催したIoTセミナーの事前アンケートによれば、参加者の60%がビジネスモデルの構築を今後の大きな課題として挙げています(図8)。

7_IoT戦略のためのロードマップ

2020年には約365兆円市場になるとも言われているIoTビジネス。その適用領域も広範囲にわたります。今後はどのようにIoT事業に取り組むべきでしょうか?

たとえば、中堅の冷蔵庫メーカーを想定してみましょう。この会社は食料品の鮮度を監視するセンサーを搭載した冷蔵庫を開発し、一般的な冷蔵庫の販売価格に対して10万円のプレミアムをつけて販売開始したところ、初年度の売れ行きは好調だったとします。しなしながら、IoTビジネスによる中長期的な成長に対し、これだけでは不十分です。特殊な技術や特許がない限り、競合他社や新興諸国のメーカーにすぐに模倣されてしまうからです。また、顧客との関係もスポット的なものに限られます。

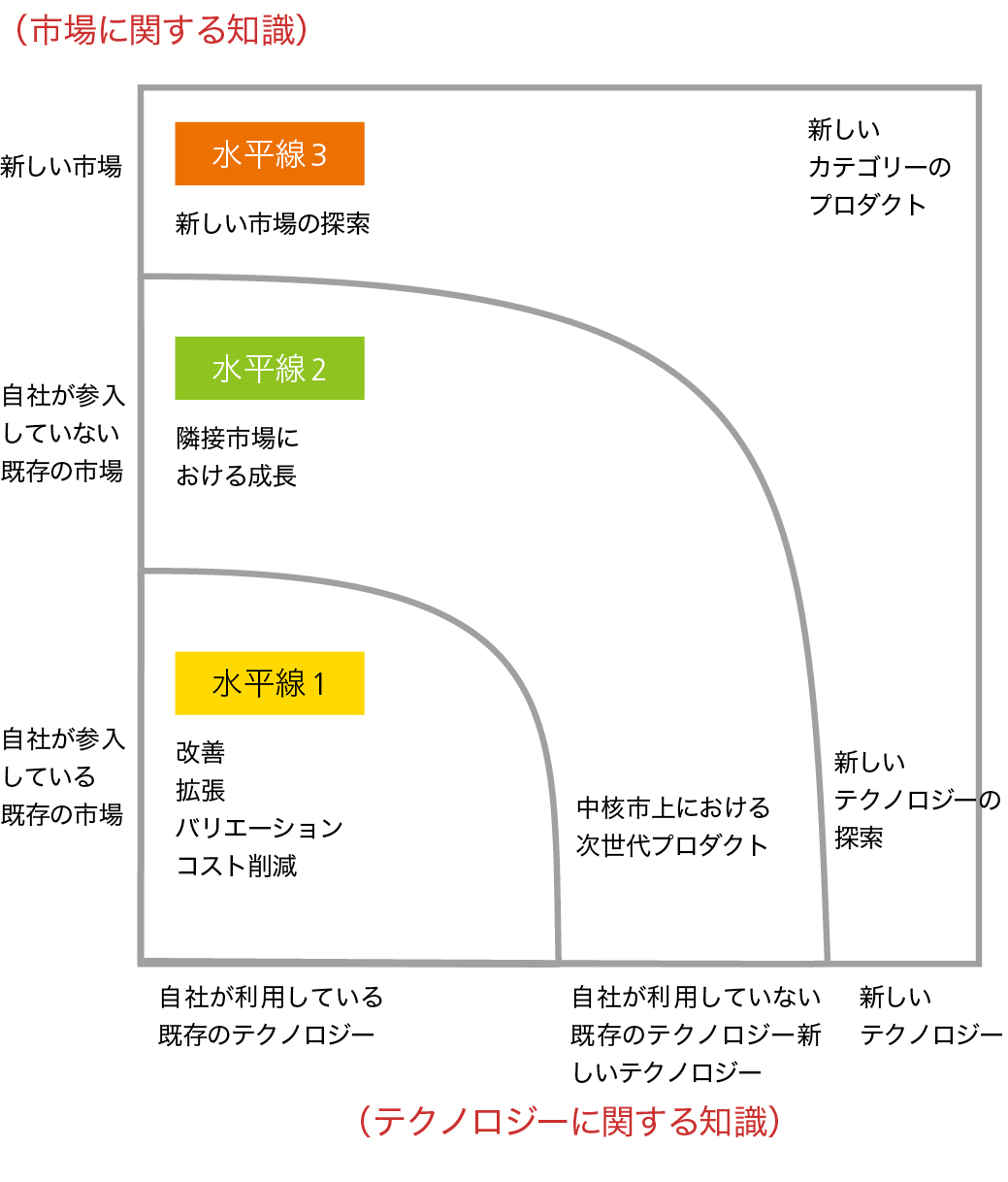

IoTは巨大なポテンシャルをもつ一方で、事業化に際しては多くの不確実性とリスクが存在することも事実です。IoTビジネスで継続的に成長していくためには、市場と技術という2つの軸をベースに「どの領域において事業を展開していくか?」を念頭に置き、5~10年先を見据えた上での中長期的なロードマップと戦略ポートフォリオを作成する必要があります(図9)。

8_IoTビジネスコンパス

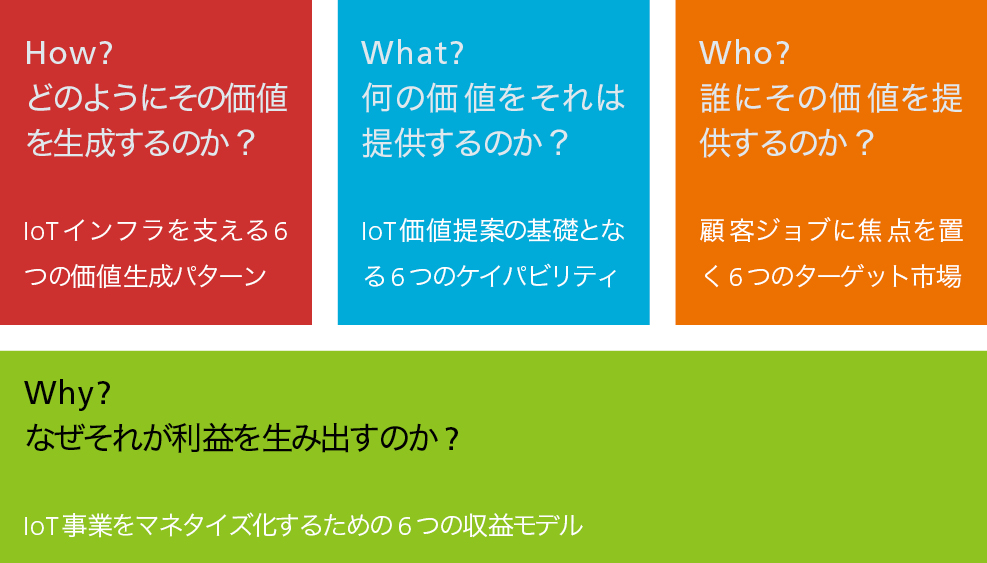

ここで、IoTビジネスのロードマップ作成を支援するためのフレームワーク「IoTビジネスコンパス」をご紹介しましょう。これは、前述したビジネスモデルの4つの次元を各々6つのレベルに分け、IoT 市場への参入から最終的なゴールを実現するまでのコンパスの役割を果たすものです(図10)。先の冷蔵庫のケースは、4つの次元のいずれもレベル1(最も単純なレベル)です。

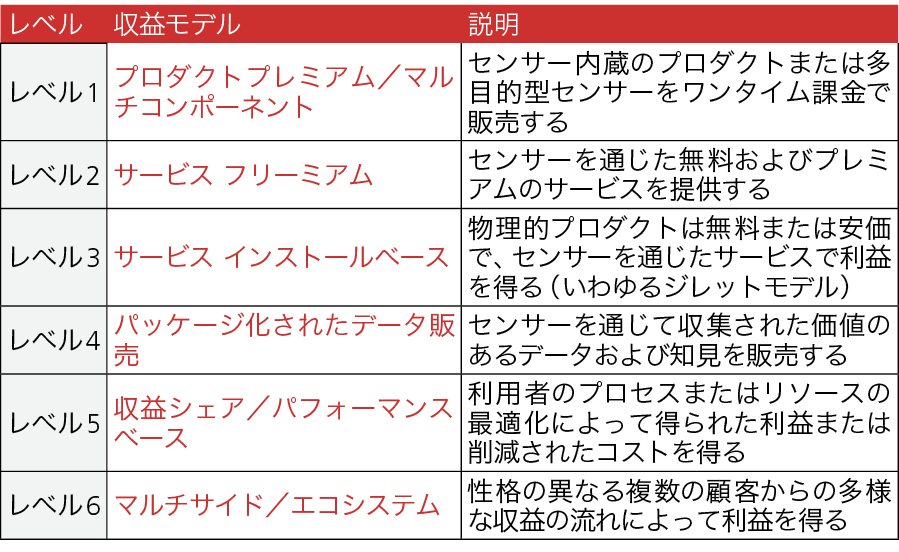

たとえば、Why(収益モデル)の次元において、レベル1は従来のメーカーの延長戦にあるワンタイム課金であり、レベル6はNest社が模索しているような複数の顧客からの多様な収益源を確保するものを指します(図11)。

将来を見据えたIoTビジネスの継続的な成功を目指すのであれば、プロダクトの開発だけではなく、サービス、エコシステム、収益モデルの開発が不可欠となります。Nestが成功を収めるかどうかを結論付けるのは時期尚早ですが、皆さんのIoTビジネスを検討する上では良いお手本となるでしょう。

- 白井 和康

- ビジネスイノベーションハブ(株)代表取締役 大手システムインテグレーターやコンサルティングファームを経て、2014年にビジネスイノベーションハブを設立。スタートアップから大手企業まで、ビジネスモデルのデザインに関するコンサルティングやプロジェクトのファシリテーションを手掛ける。 http://www.businessinnovationhub.co.jp/