都築響一[編集者]

- 都築響一(つづき・きょういち)

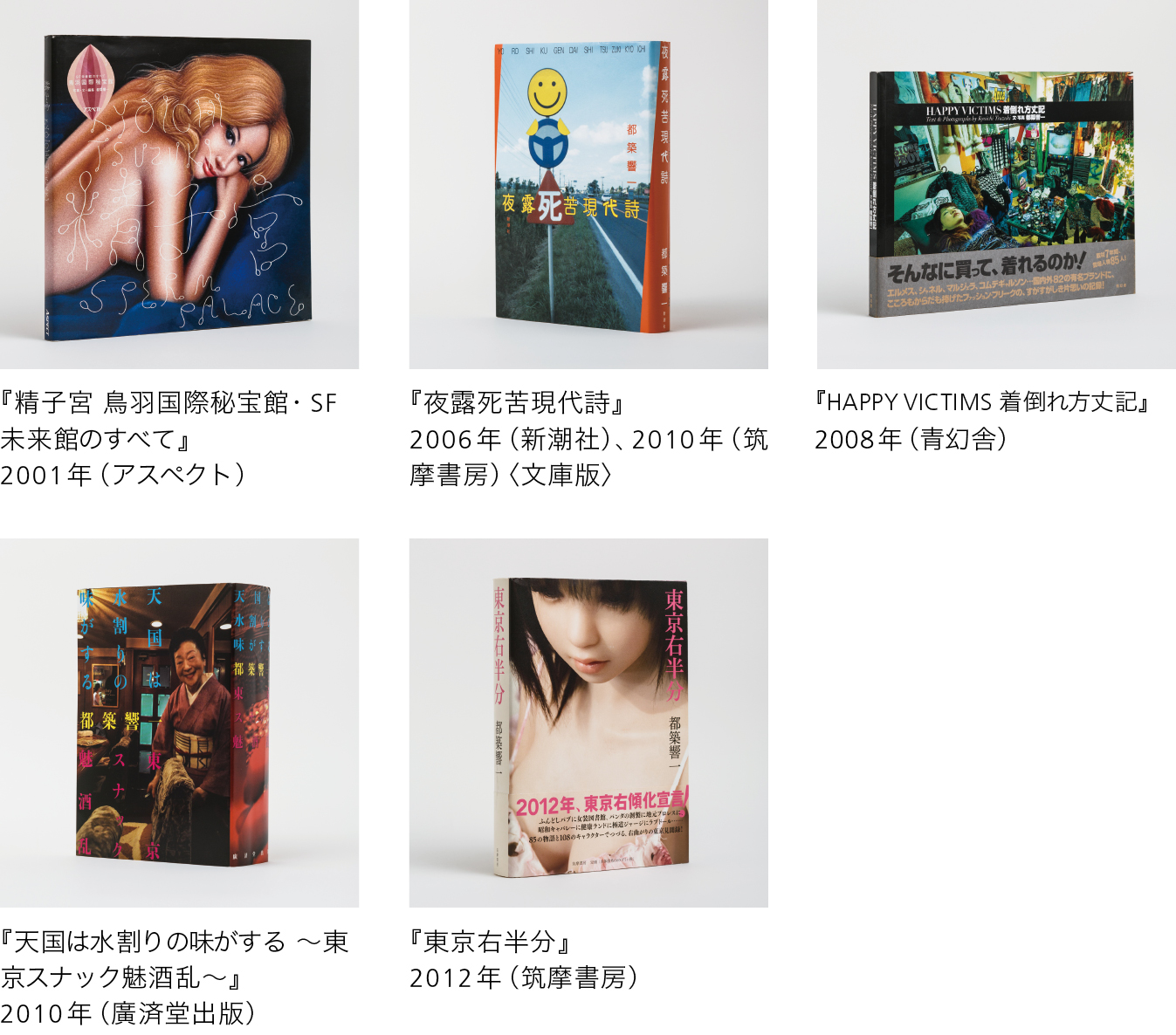

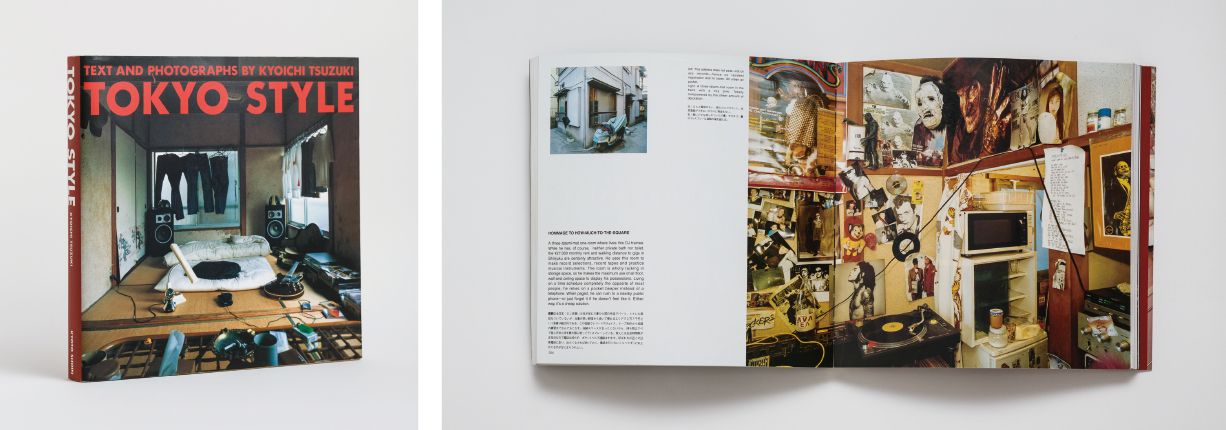

- 1956年、東京都生まれ。76~86年まで、雑誌『POPEYE』『BRUTUS』で現代美術、建築、デザインなどの記事を担当する。89年から92年にかけて、80年代の世界の現代美術の動向を網羅した全102巻の現代美術全集『アート・ランダム』を刊行。以降、現代美術、建築、写真、デザインなどの分野での執筆活動、書籍編集を続けている。93年、東京人のリアルな暮らしを捉えた『TOKYO STYLE』を刊行。96年に発表した『ROADSIDE JAPAN 珍日本紀行』で木村伊兵衛写真賞を受賞。現在も、さまざまなジャンルにおける無名の超人たちに光を当て、世界中のロードサイドを巡る取材を続行中。

ロードサイドの探求者

東京は麹町。「どうぞそのへんに座ってね~」と自宅に招き入れてくれた都築さんは、坊主頭の風貌もあってか、何かご利益がありそうな柔らかい笑顔の人だ。ただしその眼と嗅覚は、未だ光の当たらないモノ・コトに面白さを見出し、その口からはときに舌鋒(ぜっぽう)するどく今のマスメディアへの厳しい言葉が飛び出す。そんな彼自身、編集者デビューはかの有名雑誌だったという。

「大学時代、創刊間もない『POPEYE』のスケートボード特集を見て、“このページに載ってるスケボーどこで買えますか?”と手紙を書いたのがきっかけ。その返事と一緒に“君らの周りではいま何が流行ってる?”と聞かれて、付き合いが始まりました。大学では米文学専攻だったので、海外雑誌の翻訳記事づくりを手伝いはじめて、そのうち自分で記事も書いたら?となって。だから編集者になった経緯は、まあホント、成り行きなんです」

自身の仕事について初めて語りおろした書籍。自分の好奇心と信念によってのみ、道なき道を歩んできた編集者・都築響一の生の言葉が詰まっている(装画:大竹伸朗) 価格:本体1,650円+税 発行:朝日出版社

やがて海外取材チームにも加わるなど、在学中から本格的に編集者として働くように。取材を優先したために卒論も提出できず、「お情けで卒業は認めてもらったけど、証書はもらえてません。このまえ母校の図書館を使いたくて、初めてホントに卒業してることを確かめました。40年近く経ってようやく(苦笑)」。

その後も『POPEYE』や『BRUTUS』で国内外のカルチャーシーンを紹介する仕事に関わるが、フリーランスの立場を続けた。「自分で仕事を選べなくなったらイヤだと思ったんでしょうね」と振り返る。また、徐々に大所帯の取材班で動くより、単独行動が多くなった。

「いちばん大きな理由は、僕が取材したい対象には少人数のチームが合うということ。たとえば、アンダーグラウンドなバーに連れてってもらえる!となっても、“取材班が5人”とかでは難しいし、取材相手もやりにくいでしょ。海外取材でのコーディネーターも、いれば手堅いけど、そのぶん予想外の出会いの確率は下がる。それで、一人で出かけて現地の写真家と動くようなやり方を選ぶようになりました。ちなみに、後に必要に迫られて、写真も自分で撮るようになっちゃったけど(苦笑)」

2014年7月号よりグラビア月刊誌『EX大衆』(双葉社)にてスタートした、アイドルの部屋とそのファンの部屋を取材するドキュメンタリー。毎回、ライブ会場でファンをスカウトするというゲリラ的手法で、取材・撮影を敢行。決して交わることのない奇跡のコラボがここにある

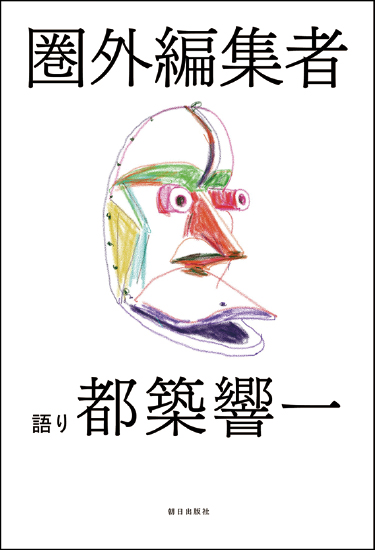

マスコミによってつくりあげられた美しき日本空間やお洒落な都会暮らしといったイメージとは真逆にある、小さな部屋に心地よく暮らす“東京人”たちのリアルな生活を捉えた写真シリーズ

知っているつもりで、実は知らない日本というミステリアスな国に潜む、不思議で刺激的で楽しい隠れ名所巡礼の記録。第23回 木村伊兵衛写真賞を受賞した名作であり、都築さんの代表作と言える。のちに、「珍世界紀行」としてヨーロッパ編、アメリカ編も刊行されている

「珍奇系の発掘者」的な紹介のされ方も多いが、根底にあるのは、世間の評価とは関係なく「おもしろい」と思うものに突っ込んでいく姿勢。NYのストリートで表現を始めたキース・ヘリング、人知れず妄想の物語を描きつづけたヘンリー・ダーガー、孤高のアーティスト大竹伸朗など、彼がいち早く紹介してきた中には、後に広く知られる者もいる。漠然とした「読者」の顔色を先回りして考えるより、自ら見たい・聞きたい話を、現場から記事にする。その仕事ぶりは一貫しているが、後の仕事の多くには、反骨精神を感じるのも確かだ。

「最近ますます感じるけど、大手メディアは一方向からだけの世界の紹介に集中しすぎるでしょ? そこに対する苛立ちと危機感みたいなものがあって。いわゆるお洒落住宅ではないけど面白い、そんな若い人たちの部屋を撮らせてもらった『TOKYO STYLE』もそう。別に、狭い部屋が最高!というわけじゃないし、僕も選べるなら広い部屋がいい(笑)。でも彼らの暮らしには、利点や楽しさも確かにあったんです。嫌いな仕事をしてまで高い家賃の部屋に住むより、行きつけの飲み屋から歩いて帰れるアパートがいい、とかね。それは人の優劣じゃなく“好み”の自由。本当に伝えたいのはそういうことです。特定のものごとに特定の価値を与える評論家的な仕事ではなく、一つの見方しかできなくなってしまった堅苦しい状況に、他にも選択肢はあると伝えること、かな」

広島市現代美術館にて開催された、都築さんのライフワークの集大成ともいうべき初の大回顧展。展示空間を使って、一冊の立体的な書籍のごとく構成された (撮影:元 圭一)

圏外と呼ばれる「ど真ん中」から

都築さんの嗅覚は、ときに世に蔓延するダメなものづくりにも向かう。それは、彼が愛する表現者たちへの敬意の裏返しでもあるのだろう。広告表現などに見られる「パクり」を痛快に批判する伝説の企画「サルまねクリエイター天国」は、いまなおリアルな警鐘として響くものだ。

「正直いうと、ああいうのはやらずに済むならやりたくない(苦笑)。批判するのって、ほめるよりもよっぽど難しい。伝え方もそうだし、載せる画像なんかも当然、協力してもらえないから簡単には集められない。でも本来、専門誌こそがそういう“批評”をやればいいのに、絶対やらないから。それで、いい歳して街角でポスターをこっそり剥がしたりしながらつくってました」

近年の仕事では、“いま生きている詩とは何か?”と考える中で出会った、日本各地のヒップホップを取材した『ヒップホップの詩人たち』もある。

「現場はどこのライブもすごい盛り上がりでした。でも情報を得られるのはライブのチラシだけで、全国誌はもはや全然ない。CDも大手レコード店では手に入らない。でもともかく気になって、そこに行かないと見つからないものがあるから出かけていくーいつもそういう感じです。街場のスナックの取材なんかも、ぜんぶそう。話を聞かせてもらう相手は取材なんて受けたことがない人も多いけど、むしろホントはそういう人たちのほうが多数派である、という見方だってできる」

ただ、こうした編集者魂が出版業界の大勢を動かすかといえば、現実は難しい。二番煎じではない(つまりヒットの保証もない)記事より、安打的でも口当たりのよい記事が好まれる。関連業界のしがらみなどで、率直な批評は敬遠されがち。思い切り発信できる場は、どんどん限られていった。そこで2012年、都築さんは自らメールマガジン『ROADSIDERS’ weekly』を創刊。ふつうの有料メルマガを想像して読みはじめると、毎週届く、圧倒的ボリュームのテキストと写真(およびその濃度)に驚くだろう。テーマも、ここでしか見られない特異な現役表現者たちから、歴史に埋もれた芸能シーンの再発掘までさまざまだ。いまは消えたトンデモなWebサイトを紹介する、マニアックな寄稿連載なども。

2009年5月より、ブログ「roadside diaries」を公開し、メルマガ刊行に向けてのトレーニングを開始。そして2012年1月、メールマガジン形式の“個人雑誌”として、毎週水曜日に刊行(月4回、1,000円)。ひとりノートパソコンを携え、国内外を移動しながら、渾身のレポートやインタビュー、見てほしい作品、知ってほしい場所やモノや人々など、都築さんの目に映る世界をありえないボリュームで紹介している。ぜひサポーターとなって、その世界の一端をのぞいてみたい

「購読料は毎月1,000円で、そのお金で書き下ろし、撮り下ろしの記事を届けています。配信システムだけ専門家に頼んで、編集者はいまだに僕一人なんだけど。でも、さっき言った地方のヒップホップのミュージシャンも、あとコミケですごい部数を売る人気漫画家たちも、大手ではできない、またはやらせてもらえないことを自分でやるという選択をした。彼らが選んだ道を、いま僕も一番後ろから進みはじめたような気持ちはあります。雑誌や本が売れないのには、いろいろ理由もある。でも、やりたい事を続ける方法は、一つだけじゃない。それはフリーでも、企業にいても、根本的には一緒でしょ。みんなもっと、やってみればいいと思う」

ほかにも聞きたいことはたくさんあったが、都築さんが取材に出かける時間となってしまった。今日の仕事は、地下アイドルとそのファンを個別に自宅取材する連載だという。ディパックを背負い地下鉄に乗り込むその姿は、軽やかだった。自分がいまの彼と同じ60歳になっても、あんなふうに仕事ができるだろうか? すぐに、「いや、それは違う」と思いなおした。都築さんがつい先ほど言ってくれたばかりだ。

「やりたいことを続ける方法は、一つだけじゃない」。この言葉を、すべての「ツクルヒト」にも贈りたい。