問題解決のための正しい「課題設定」

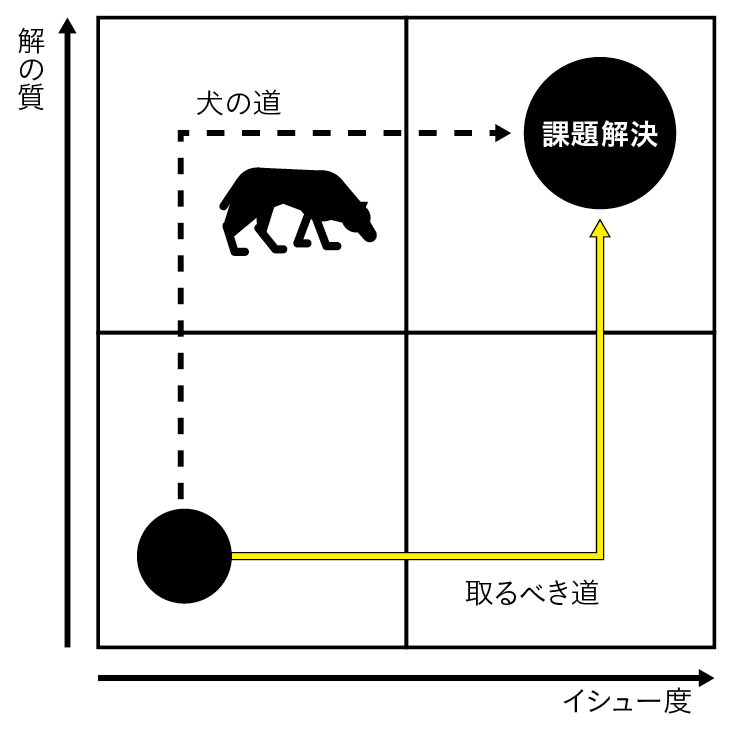

関係者の間で問題の議論が噛みあわない、解決策を絞り出しても売上や利益への効果が出ないという例はよく見られる。とにかく手当たり次第に問題を解いていくことで、インパクトの大きい解決策をつかもうとしても、本当に価値のある解決策にたどり着く前に体力の限界や時間切れを迎えてしまうことが多い。このようなやり方は、ベストセラー書籍『イシューからはじめよ』(安宅和人著、英治出版刊)で「犬の道」と言われているやり方だ。

問題を解決しようとする前に必要なことは、まず「課題設定」だ。ここでいう「問題(=problem)」と「課題(=issue)」は、前ページにも述べたように異なる概念である。問題解決に向かう前に、本当に取り組むべき問題、すなわち「課題」が何かを見定める必要がある。それが「課題設定」のステップだ。課題設定に必要なのは、問題の全体像を俯瞰し、適切な基準をもって優先度をつけることなのだ。

とはいえ、早く不安から抜けだそうとやみくもに一歩を踏み出したくなる気持ちもわかる。しかし、課題設定はプロジェクトの方針を最初に分けるものであり、後で間違いに気づいても、大きな手戻りを強いられることになりやすい。安易に「問題」を解決しようとすることで、犬の道に陥ってしまうことも多い。まず立ち止まって本質的な課題を考えよう。

ここではまず、課題設定を行うためにどのようなプロセスで考えればよいのか、事例を混じえて解説しよう。

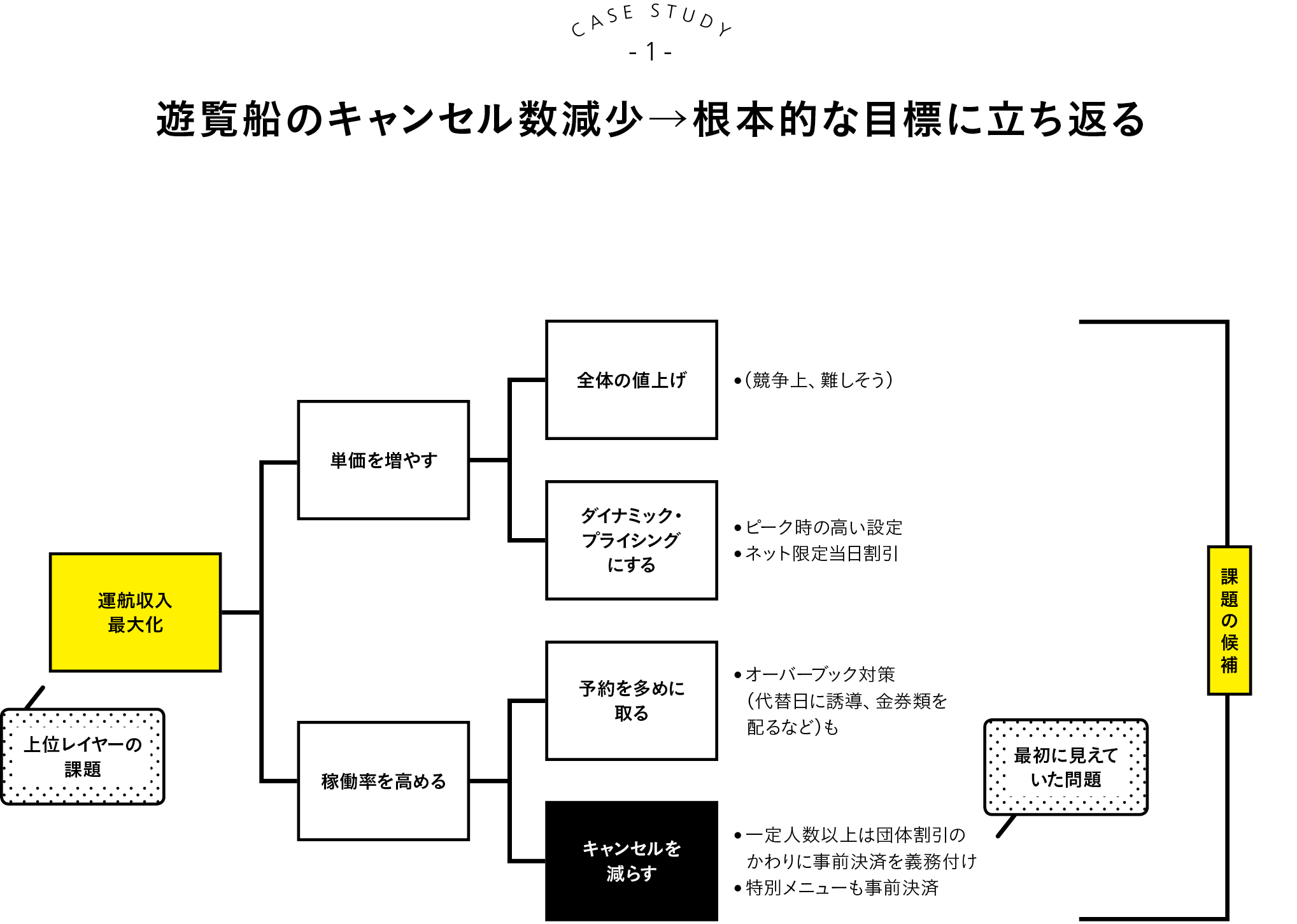

ある遊覧船会社は、ランチや高級ディナー付きのクルーズを売りとして人気を博していたが、天候不順や交通事情による当日のキャンセルが多く、即座の減収につながってしまっていた。そこで弊社に対し、「どうすればキャンセルを減らせるか」を課題として、その解決を依頼された。

しかし、これは本当に解決すべき課題だろうか? そもそもなぜキャンセルを減らしたいかといえば、売上を確保するためである。そして、売上をあげる方法は一つではない。仮キャンセルが多いままでも、他の方法で売上を補うこともできるのではないだろうか、という考えに至った。そこで、「一回の運航による収入を確保するにはどうすればよいか」という、より上位レイヤーの課題を設定し、それを分解することで収益の構造を可視化した。

例えば収入をあげるためには、稼働率以外にも単価という要素も絡んでくる。さらに、単価を上げるには、全体の料金を値上げしたり、料金を流動的にしたりといった施策もありうるだろう。このように、ビジネス目標を構成する要素を洗い出した結果、キャンセルを減らすというのはあくまで手段の一つでしかないということがわかりやすくなり、より効果的な打ち手を実行するための選択肢を大きく広げることができた。

この事例の場合、もともと問題として見えていたものは、「キャンセルを減らす」という末端の要素のみであった。しかし、課題は必ずしも問題とイコールではなく、別の潜在的な問題や、より上位の要素であるかもしれない。ビジネスの根本的な目標をブレイクダウンしていくことで、ビジネス全体を俯瞰して解くべき課題を探すことができるようになる。

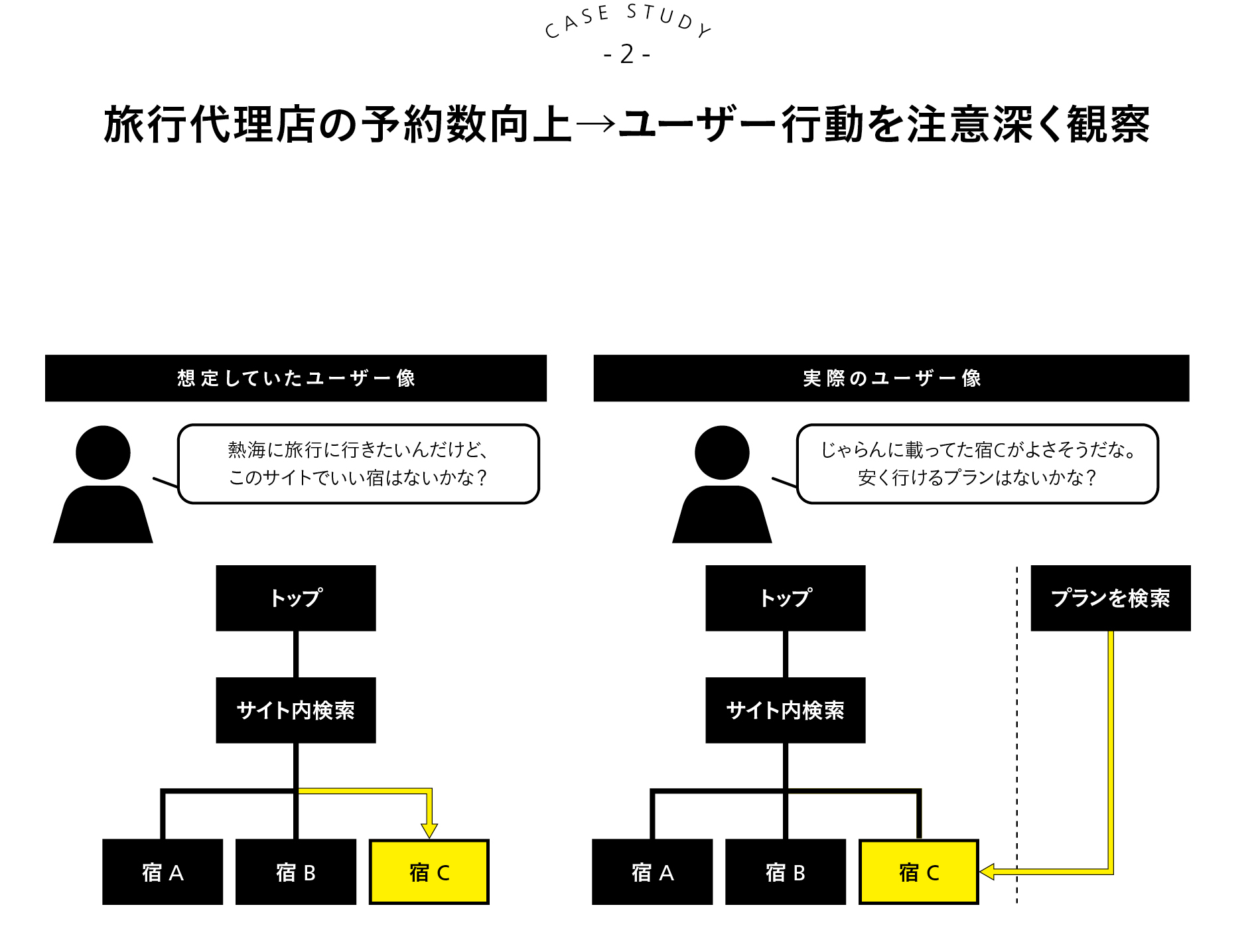

ある鉄道会社系列の旅行代理店は、予約数が多くなく、「じゃらん」や「楽天トラベル」の後塵を拝していた。同社の担当者は、その理由は自社サイト内の検索機能が貧弱だからではないかと考え、検索機能をどのように改善すればユーザーにとって探しやすくなるかと悩んでいた。

しかし、ユーザーの行動を観察してみると、多くのユーザーはたしかに最初はじゃらんなどで宿を探し、候補を絞ったらその宿の公式ページなどでより詳しい情報を集めていた。しかし、そこから予約に至るプロセスはまちまちで、そのまま公式サイトやじゃらんで予約するユーザーだけではなく、その宿が含まれた最安値の旅行プランを改めて検索するユーザーも一定数いたのだ。このようなユーザーは、下層のプランページに直接流入する場合が多い。とすると、サイト内の検索機能はほとんど関係がない。

同社では最初、「じゃらんや楽天トラベルに勝つ」ことが課題だとみなしていた。しかし、これらのサイトは強いブランド力があり、ユーザーが最初にアクセスするという行動を変えることは難しい。そうではなく、「宿の目星をつけた後のユーザーを自社サイトにどう誘導するか」という課題の方がよりインパクトが大きく解決しやすいことがわかった。じゃらんなどのような高機能なサイト内検索を用意しなくても、ユーザーを奪うことができるのである。

これをふまえ、全商品に「ホテル」「電車」「お得」などのキーワードにリスティング広告を出し、そこからランディングページに誘導して、電車とセットにすることでいかに安くなるかを詳しく訴求するという施策を打ち出した。ユーザーの行動を見ることで、今まで重視していた問題が実は課題ではなかったと気づくことができたのである。

これら2つの事例をふまえると、課題設定を行うためには3つのポイントがある。

1つ目は「自社ビジネスの儲けの“構造”を可視化する」こと。現在課題として見えていることは、真の問題の「幹」ではなく、実はたくさんの要素のうちの一つにすぎないこともある。遊覧船の事例で収益の構造を整理しなおしたように、より根本的なビジネス目標に目を向け、それを構成する要素を整理することで、特定の枝葉に囚われにくくなる。

2つ目は「構造化した要素のうち、どれを変化させるべきかを考える」こと。たくさんの要素とそれに紐づく課題がある中で、どれに取り組めばもっともインパクトが大きいかを判断する必要がある。このとき、旅行代理店の例のようにユーザーの利用行動をふまえて課題の優先度を決めると、より確実性が大きい判断をしやすくなる。他にも、解決の難易度や事業戦略との整合性といったことも考慮する必要があるだろう。

そして3つ目が、「上記の思考をステークホルダーと適切に共有する」こと。上記の考え方は、決して自分一人だけでやればよいものではない。プロジェクトメンバーがそもそもの課題意識を共有できていないと、上位レイヤーの方針から切り離された個々の施策ベースの話しかできず、議論が空中戦になりやすくなってしまう。「今は何を課題として話しているのか」「何が最優先の課題か」について、全員で常に意識し確認しながら話す必要がある。このとき、構造化の図などを使い、ビジネスの全体像の中で課題がどのように位置づけられているのかを示すことができると、思考を揃えやすくなる。

- Text:宮坂祐

- 一橋大学卒業。コンサルタントとして多くのプロジェクトに参画。現在は講演や企業研修、執筆活動にも実施。