費用対効果は何で評価していくのか?

広告の目的やフェーズから指標を決める

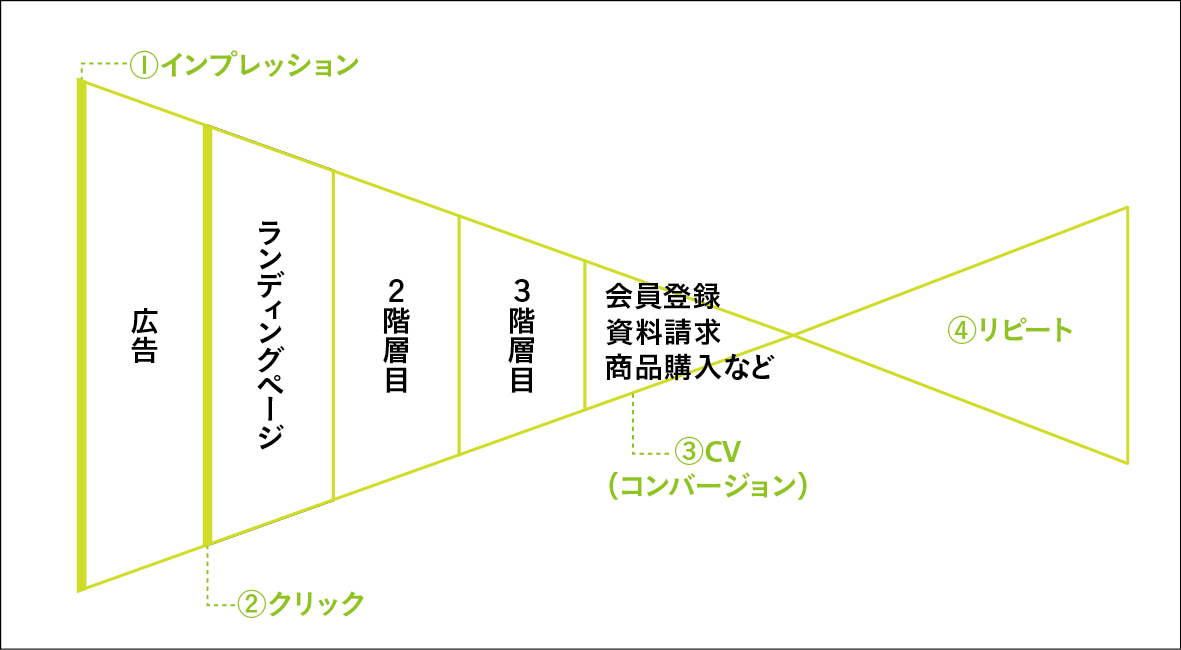

インターネット広告は、費用対効果を把握しやすいことが特徴だ。参考にすべき指標は、広告が表示された回数(インプレッション)、クリックされた回数、購買などのコンバージョンに至った数、リピートされた回数の主に4つがある。

インターネット広告の費用対効果を評価するためには、主に4つの指標がある。1つは、広告が表示された回数(インプレッション)、2つ目はクリックされた回数(CPC/Cost Per Click)、3つ目は購入など広告の目的としたコンバージョンの数(CPA/Cost Per Acquisition)、4つ目はリピート。それぞれ、1回の獲得単価がいくらかかったのかで計算していく

広告の評価をどこで判断するかは、その商材のマーケティングにおける目的やどのフェーズにいるかによって変わってくる。認知度、価格帯、ECサイトか実店舗への流通がメインか、リピート利用されるものか、不動産や保険のように一度の利用で終わることが多いものか。たとえば、魅力的なフレーバーの新商品のジュースであれば、知ってもらえれば店頭で買ってもらえるので、インプレッションを指標として広告を展開していくなどもあり得る。

一般的には、デジタル広告では、コンバージョンで評価されることが多いが、ここだけに注力してしまうと広告効果は縮小していってしまう(詳細は後述)。そのため、効果を評価する指標は一つではなく、複数で見ていくほうがいい。コンバージョンが取れているのであれば、次に指標とすべきは、新規顧客を獲得するクリック回数なのか、リピート回数なのか、どちらを広げていくかを考えていく。

インターネット広告はターゲティングができるため、広告する商材のターゲットが絞られており差別化要素が高い商材の相性が良い。

このようにマーケティングの目的と、その効果を評価する4つの指標の役割を理解し、きちんと労力をかけて試行錯誤していけば、広告の効率をあげることはできる。効果を数字で見られることは、費用対効果がわかりやすいだけでなく、広告の改善がしやすいという強いメリットでもある。また、数字から自社の弱みも見えやすいため、単に告知をするだけでなく、自社の弱みを改善するという意識を持つと良いだろう。

コンバージョンによる評価の利点と欠点

先述のように、インターネット広告の費用対効果は、コンバージョンで評価されることが最も多い。ここを伸ばすためには、指定したキーワードが検索されたときに表示するリスティング広告や、一度サイトにアクセスした人に表示するリターゲティング広告が有効となる。リスティング広告のキーワードは、「ジュース」など一般的なキーワードは高価で、商品名のような限定的なものは安価で購入しやすい。予算が少ない場合は、社名や商品名などからおさえていくことになる。うろ覚えで検索される場合もあるので、揺れワードにも対応しておくといい(たとえば「楽天トラベル」と「楽天とラベル」など)。

こうした広告でリーチできるユーザーは、もともとその商品のことを知っていたり、買うつもりがあったりする人なので、費用対効果は高くなる。そのため、コンバージョンの評価を指標として絞ってしまうと、どんどん効果がシュリンク(縮小)していってしまう。

広告代理店としては、コンバージョンの評価が上がる広告だけを行い、「1件あたり300円で取れていますよ」と費用対効果の高さをアピールすることもできる。しかし、それだと新しいユーザーや購入を迷っているユーザーへリーチしないので、当然売り上げは増えていかない。

ただ、まったく逆のことを言うようだが、コンバージョンにつながる広告はまず最初にやるべきものだ。ある程度買うつもりのある人を取り逃さないことのほうが、新たなユーザーを獲得するよりも効果を出しやすい。

また、EC以外のプロモーションでは、何をコンバージョンとするかも難しいところだ。これを見たら食べたくなる、絶対使いたくなるというようなしずる感や情報を充実させたWebページを用意し、そこまで誘導できたか否かで評価することもある。飲食店の場合は、サイトのメニューや地図を見られることをコンバージョンと考えることもできるだろう。

新規顧客獲得を目指すときの効果指標

膨大な情報が溢れている昨今、広告バナー(インプレッション)で伝えられる情報だけで商材の特徴を理解してもらうのは難しい。広告をクリックさせ、ランディングページまで誘導することが大切だ。クリックしたということは、興味を持たれた結果なので、一つの効果と捉えて良いだろう。そうして、最初に飛ぶランディングページやそこから先の階層で、新しい情報や深い情報を伝えていくことで、買う気にさせるようにしていく。

長くサイト内に滞在してくれた人や動画を再生してくれた人はその商材への理解を深めたと考えられるし、SNSで拡散してくれた人からクチコミが広がったり、フォローしてくれた人と継続的に関係をつくれたりといった、サイト訪問後のアクションも一つの評価基準と考えられる。それらの効果は、Googleアナリティクスなどの計測ツールを設定しておくことで確認することができる。特に保険やクルマといった、よく調べてから購入する商材では、どこまで知ってもらえたかというのが重要になってくる。

そのためには、Webサイトのコンテンツを充実させなければいけない。離脱されないためには、ユーザビリティも重要だ。せっかく広告から人を呼んでも、Webページできちんと魅力を伝えられないと、買ってもらえないからだ。そうしたサイトを準備できた段階から、広告をやるべきだと言える。実際に、広告の費用対効果の相談を受けて、「それよりもWebサイトの改修をしたほうが良い」とアドバイスすることもある。また、きちんとしたサイトがあることで、自然検索からの流入も期待できるようになる。

こちらは、新たなユーザーを連れてくるための施策なので、コンバージョンとあわせて取り組むのが良い。

リピーターへ向けて確度の高いアプローチを

一度購入してくれたユーザーは、その商材に魅力を感じてくれた人だと言える。ECサイトやアパレルといった、ファンになれば継続的に利用されるものに関しては、リターゲティング広告などで過去の購入者に接触する機会を持ち、再度購入するようにアプローチしていくのがよい。新しいユーザーを見つけるよりは効果を出しやすいので、特に予算が限られる場合は、こちらに注力するという選択もある。

ゲームアプリのように、インストール自体は無料だが、その後に課金してくれ、続けてゲームをプレイしてもらうことが重要になるものは、こちらに力を入れるべきだろう。

コンバージョンに至らなくても、一度クリックしてくれたユーザーも興味が高いと言える。たとえば、最初は詳細な説明ページへと飛ばし、2回目以降はいきなり購入ページへ飛ばすというようにするのも手だ。100人に1回ずつ当てて広く浅く知ってもらうよりも、すでに興味を持ってくれているターゲットに的を絞って、30人に3回ずつ当てて深く知ってもらうほうが、確実に費用対効果は高くなる。

インターネット広告は、けっして難しくはない。まずは、リスティング広告で社名と最低限のキーワードを買って、リターゲティング広告をし、ターゲティング精度が高いSNS広告などで新たなユーザーをWebサイトへ呼ぶというのが、いま効果を出しやすい一般的なやり方だ。

その際、どのメディアに、どんなクリエイティブで出稿をすると新しいユーザーを呼べるのか、リピートしてもらえるのかという効果検証を、KPIを見ながらやっていくのがいい。その中から課題を見つけ、労力をかけて改善していくことで、確実に広告の費用対効果を上げていくことができる。

- 教えてくれたのは…伴大二郎

- 株式会社オプト マーケティングマネジメント部マネイジングディレクター兼ブランドコミュニケーションアナリティクス部部長。小売業でデータマイニングやCRMを10年担当。オプトに入社後は、ユーザー視点を軸にマーケティング全般のコンサルティングに従事する。