「売り上げ向上」に直接つながる「エンゲージメント」の秘密

1. 「エンゲージメント」はこう理解せよ

デジタルマーケティングの世界では、日々、新しいマーケティング手法、ツールが登場しています。それと同時に、その効果を計測するための指標もまた、さまざまなものが現れては話題をさらっていきます。しかし、そのスピードがあまりにも速すぎて、何から学べばいいのか、何を信じればいいのかわからないと感じている方もいらっしゃるのではないかと思います。

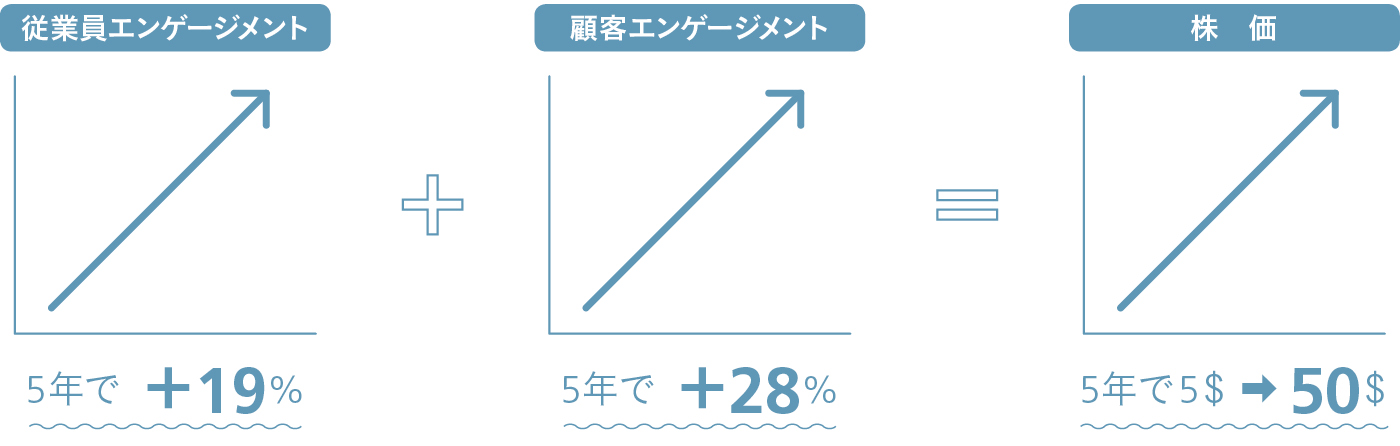

ヴァージンメディア社が2014年に公表したデータより。エンゲージメントの向上が株価の向上につながっている

出典:2014 CX conference in Miami

そんななか、「エンゲージメント」は、それらさまざまなマーケティング手法の、基礎の部分にあたる考え方だと言えるかと思います。お客様とどういう関係性をつくればいいのか、そのためには何をすればいいのか。エンゲージメントを学ぶことでそのポイントが見えてくると思います。

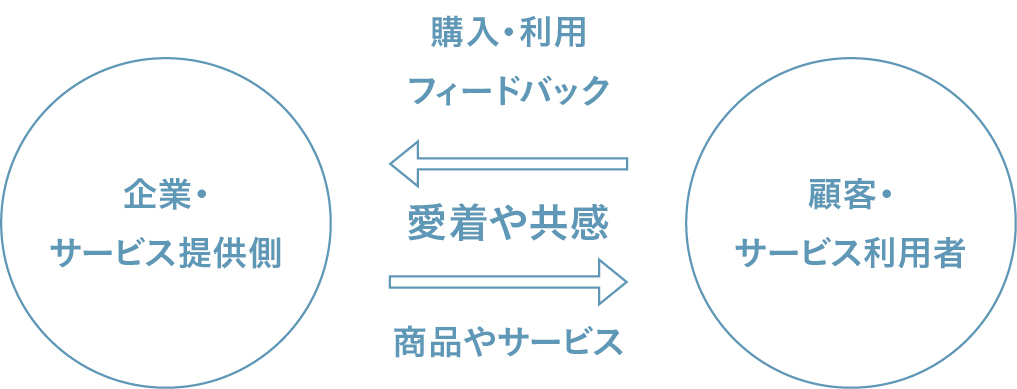

そもそも「エンゲージメント」とはどういう意味の言葉なのでしょう。私はそれを「愛着」とか「共感」といった言葉で訳するのがいいと思っています。気持ちでつながる、そんなニュアンスを含んだ言葉なんですね。同じつながりでも、「コントラクト(契約)」のように、約束事を交わしてお互いを縛るような仕組みとは根本的に違いますし、マーケティングの世界でよく使われる「ロイヤルティ(忠誠)」という言葉が持つ上下関係を匂わせるようなニュアンスもありません。そう、エンゲージメントはあくまでも対等な横の関係なんです。だからこそ、どちらかの心が離れたらその関係は壊れてしまう。エンゲージメントは極めてマインド的なつながり、だと理解していいと思います。

企業と顧客との間にエンゲージメントが確立すると、両者の関係は対等なものとなリ、顧客は企業の側に立ったかのような行動をとるようになる

その一方で、「ポイント」や「割引」「おまけ」のような、損得で結びつく関係性はエンゲージメントとは呼びません。それがなくなったら、壊れてしまう可能性があるからです。

このエンゲージメントは、実は、企業の売り上げに直結するのですが、この点は少し噛み砕いて説明しましょう。繁盛している小さな飲み屋さんに必ずいる「常連さん」を思い浮かべてください。常連さんは、なぜ、その店にいつもいるのでしょうか? 小鉢をサービスしてくれるから? 割引してくれるから? そういう理由もないとは言えないでしょうが、それよりも、その店が、その店の主人が、その店で飲むのが好きだからいるんですよね。まさに愛着や共感をベースとしたマインド的なつながりがそこにはあります。

常連さんは、「予約をキャンセルされて魚が余ってしまった。助けて!」といったメールが来たら、予定を変えてでも喜んで店に行くでしょう。「今日は忙しい」と店長が言えば、机を拭いたり洗い物をしたり、店の手伝いをすることもある。エンゲージメントが構築されると、顧客は店側の立場に立った行動をとるようになるんです。

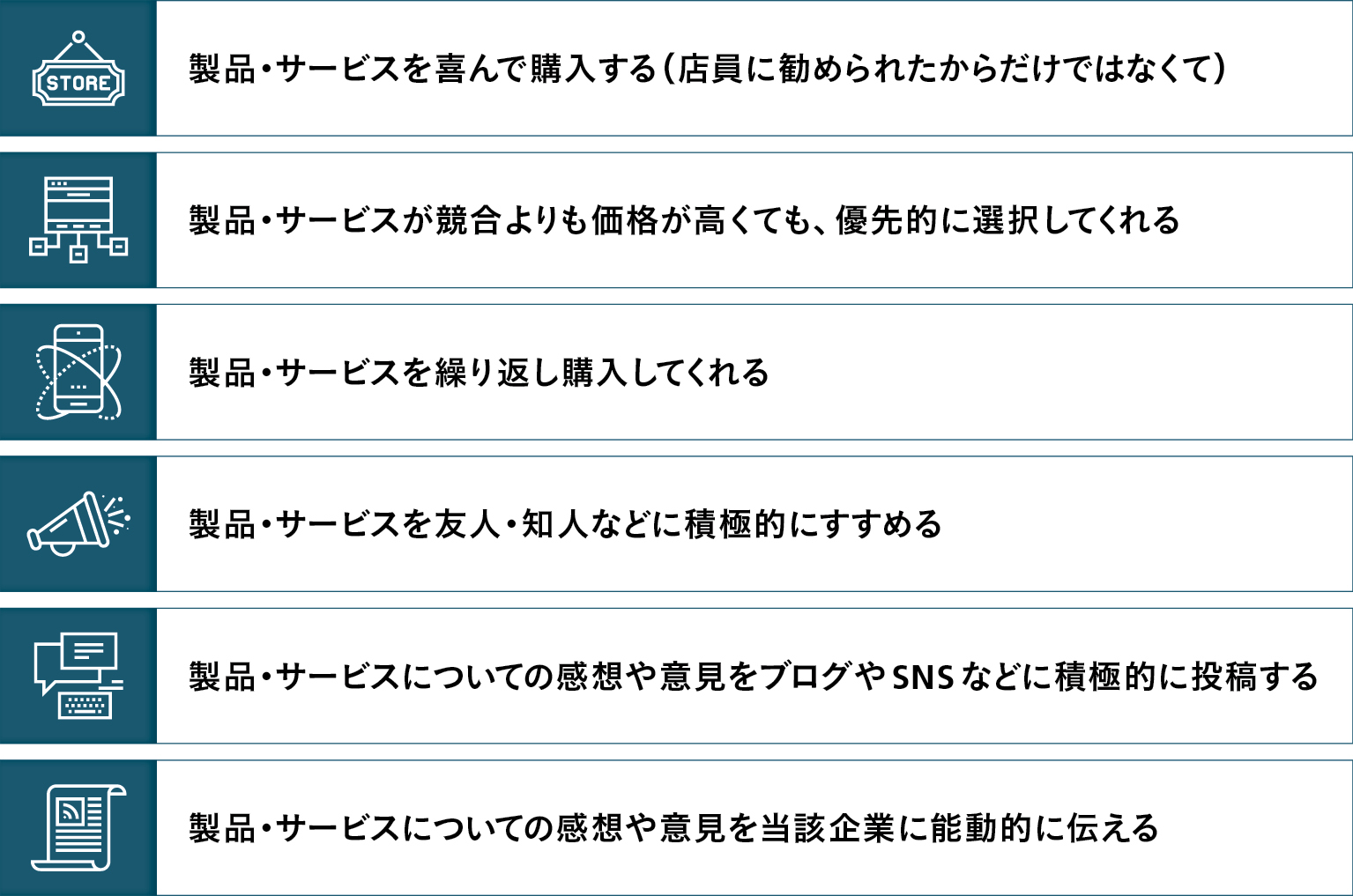

企業と顧客の間でも、同じようなことが起きます。エンゲージメントが確立すると、顧客は企業の側に立って商品を買い、サービスを利用し、それを人にすすめるようになる。ともに成長しよう、そんな立場に立つようになるんです。エンゲージメントが、企業の売り上げを押し上げるというのはこういった理由からなんです。

Check!

「エンゲージメント」というと、Facebookの指標である「エンゲージメント率」をイメージする人も多いと思いますが、ここでは本来の意味を紹介していきます。混同しないように!

Check!

エンゲージメントは顧客との間だけではなく、従業員との間でも確立することが大事。上のグラフはそれを表しています。この点についてはこの後、3章で解説します。

2. カスタマーサクセスの重要性

顧客との間に「エンゲージメント」が構築されると、対等な関係になる、とお話しました。それをもう少し具体的にしたのが下の図です。企業は価格競争から解放され、顧客とともに歩んでいくようになります。一緒に成長していくためのパートナーができる、というわけなんです。

顧客と強いエンゲージメントを結ぶ、誰もが知る世界的な企業を紹介しておきましょう。アップルです。皆さんの周りにもいらっしゃるであろう、iPhone好きのユーザーを思い浮かべてみてください。彼らの多くは、iPhoneと他メーカーのスマホを比較したりなどしませんし、価格のことも気にしません。そして機会があれば、他社のスマートフォンを使っている人に、iPhoneの良さを熱心に語るでしょう。中には「iPhoneにこんな機能があれば」「こんなふうに使えたら」とSNSなどを使って提案をする人もいます。これがまさに、エンゲージメントが結ばれた企業と顧客の関係性なのです。アップル以外で言うと、たとえばスターバックスなどもその一つですね。

では、どうすれば顧客とのエンゲージメントを結ぶことができるのでしょう。ここが大事なところです。

顧客がエンゲージメントを結ぼうと考える企業の製品やサービスには必ず、メッセージが込められています。「これを使うと自分の生活や仕事がこんなふうに豊かになりそうだ」「こんなふうに楽しくなりそうだ」、そんなメッセージです。

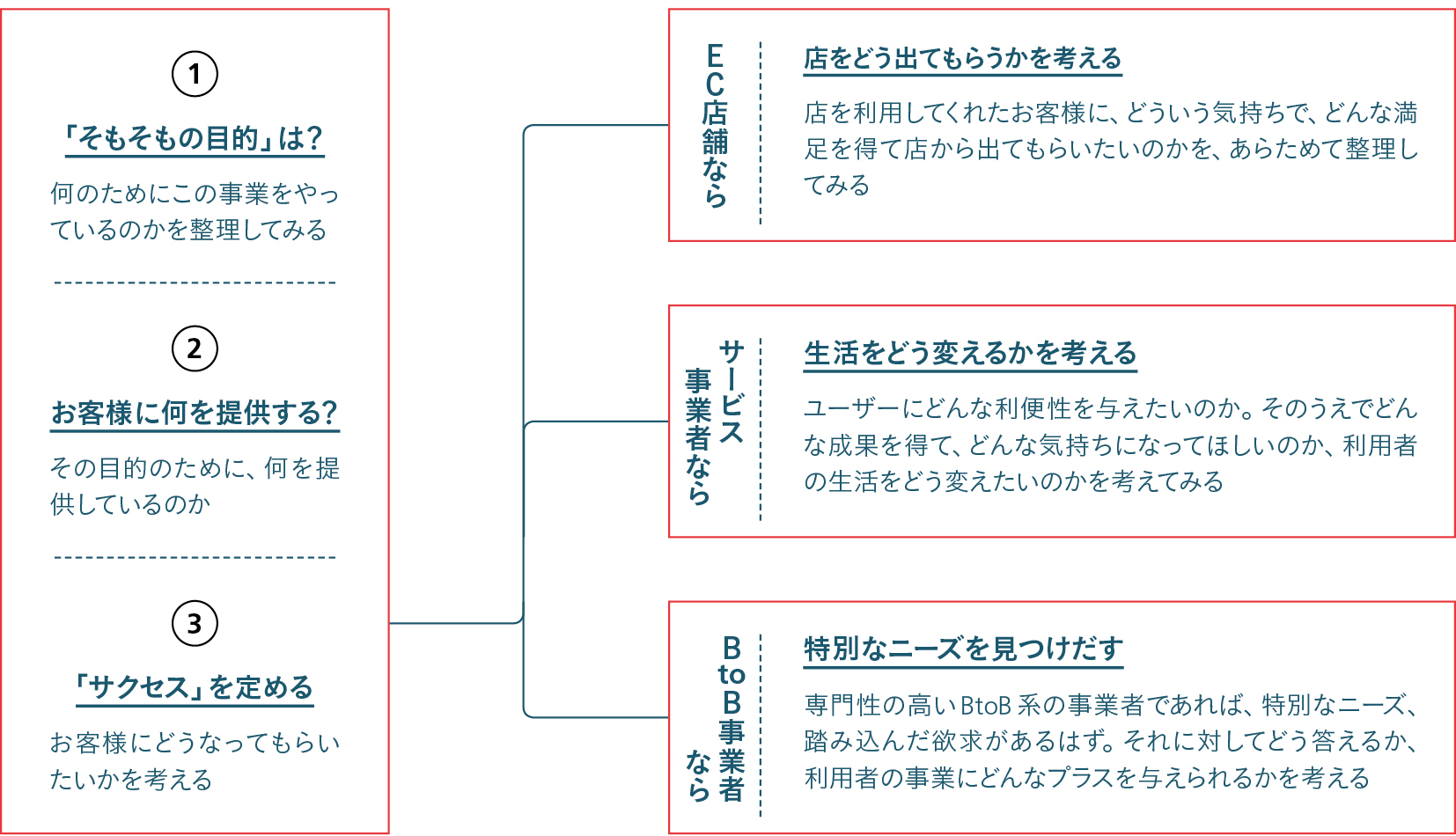

これを、提供する企業の側から見てみると、自分たちの製品やサービスを「お客さんにどう使ってもらいたいのか」、そしてその結果として「お客さんにどんなふうになってもらいたいのか」という具体的なイメージがある、ということになります。

「お客様に、我々の製品/サービスを使ってもらって、こんなふうになってほしい」。この理想を「カスタマーサクセス」と呼びます。このカスタマーサクセスを具体的に描くことが、エンゲージメントを構築する第一歩なんです。たとえば飲食店であれば、店を出る時に何を感じてほしいのかを考えます。「おいしかった」であるならば、「どんなふうにおいしかった」と感じてほしいのか。そして「どんな気持ちになってほしい」のか。そこまで突き詰めてみる。小売り業もサービス業も、BtoBの業者さんでも同様です。あなたの会社の製品やサービスを利用することで、お客様の何をどうしたいのか、利用した後にどんな顔になってほしいのかそれを考えるんです。

さらに言えば、その理想が顧客に伝わっているのか、もし伝わっていないなら何が原因なのかも合わせて考えてみてください。

これ、やってみるとけっこう大変なんです。会社を何年もやっていると、事業も複雑になっているでしょうし、お客様のタイプもいろいろになります。並行して考えないといけないことがたくさん出てくるからです。

中には「予算」や「売り上げ」のほうが大事だ、と考える方もいらっしゃるでしょう。しかしその時に、「自分たちありき」に陥っていないかを、よく検証してみることが大切です。自己中心的な考え方では、お客様の心を揺り動かすことはできません。まずは初心にかえるつもりでカスタマーサクセスを見直す。そこからはじめてみてください。

Check!

エンゲージメントが高まると売り上げが向上する。このことははっきりとデータで証明されています。前ページで紹介しているヴァージンメディア社もその一つです。

Check!

「カスタマーサクセス」は、会社の「ミッション」や「ビジョン」さらには「社訓」といったものを、顧客の視点に立って、より具体的に読み解くものと考えることもできるでしょう。

Check!

カスタマーサクセスを考えるのは会社全体を考える経営者の仕事です。ただし、その考えを社内で共有できなければ意味はありません。社員皆で考えてみるのもいいでしょう。

3. 「2つのエンゲージメント」で輪をつくれ

どうすれば、お客様と強固なエンゲージメントを結ぶことができるのか。そのための第一段階として、前章では「カスタマーサクセス」について説明をしました。

そのうえで第二段階として必要なこと、それは「顧客との接点を充実させる」ことです。デジタルツールが発展した今、お客様からの問い合わせや意見を聞く機会は大きく増加しました。企業のSNSやホームページには時に暖かな、時に厳しい声が寄せられているのではないかと思います。また、お客様にアンケートに協力してもらうこともあるでしょう。

そこで大事になるのがお客様からの声に「答える」あるいは「応える」ことです。大きな問題提起から、ちょっとした質問まで、そのすべてにきちんと回答をするんです。こたえる場所はWebサイト上でも、SNSでも、リアル店舗の掲示板でも構いません。「こういう意見があったので、ここをこう直します」、あるいは「今後こういう対応を目指します」といった感じです。後者の場合は、その対応を行ったタイミングに、あらためて回答を掲載するといいでしょう。その質問をした本人はもう見ていないかもしれませんが、それでもこたえることが大事になります。これを繰り返すことで、あなたの会社は「自分ありき」から、「顧客ありき」の会社へと変わるでしょう。そのことはエンゲージメント構築へとつながっていきます。

ただし、これを実現するのは大変なことです。質問に誰がこたえるのか。営業か広報か、それとも社長なのか。会社の中に、対応する仕組みをつくる必要があるでしょう。カスタマーサクセスの見直しと並行して取り組むのがいいと思います。

ところで、お客様の声を聞く際に、特にアンケートを実施するにあたっては、気を遣うべき重要なポイントがあるんです。それは「どう聞くか」という点です。アンケートの聞き方が悪いと、お客様の声を正しく把握することはできません。質問項目の設定の善し悪しに回答の質も左右されてしまうんですね。

そこでぜひ取り組んでいただきたいのが「カスタマージャーニーマップ」の作成です。顧客との接点を時系列で整理し可視化することで、自分たちがどこに力を入れるべきかが見えてきます。すると、「アンケートで何を尋ねるべきか」もはっきりするでしょう。聞くべきことは何か、どう聞くべきか。その点をよく整理してから行うようにしてください。

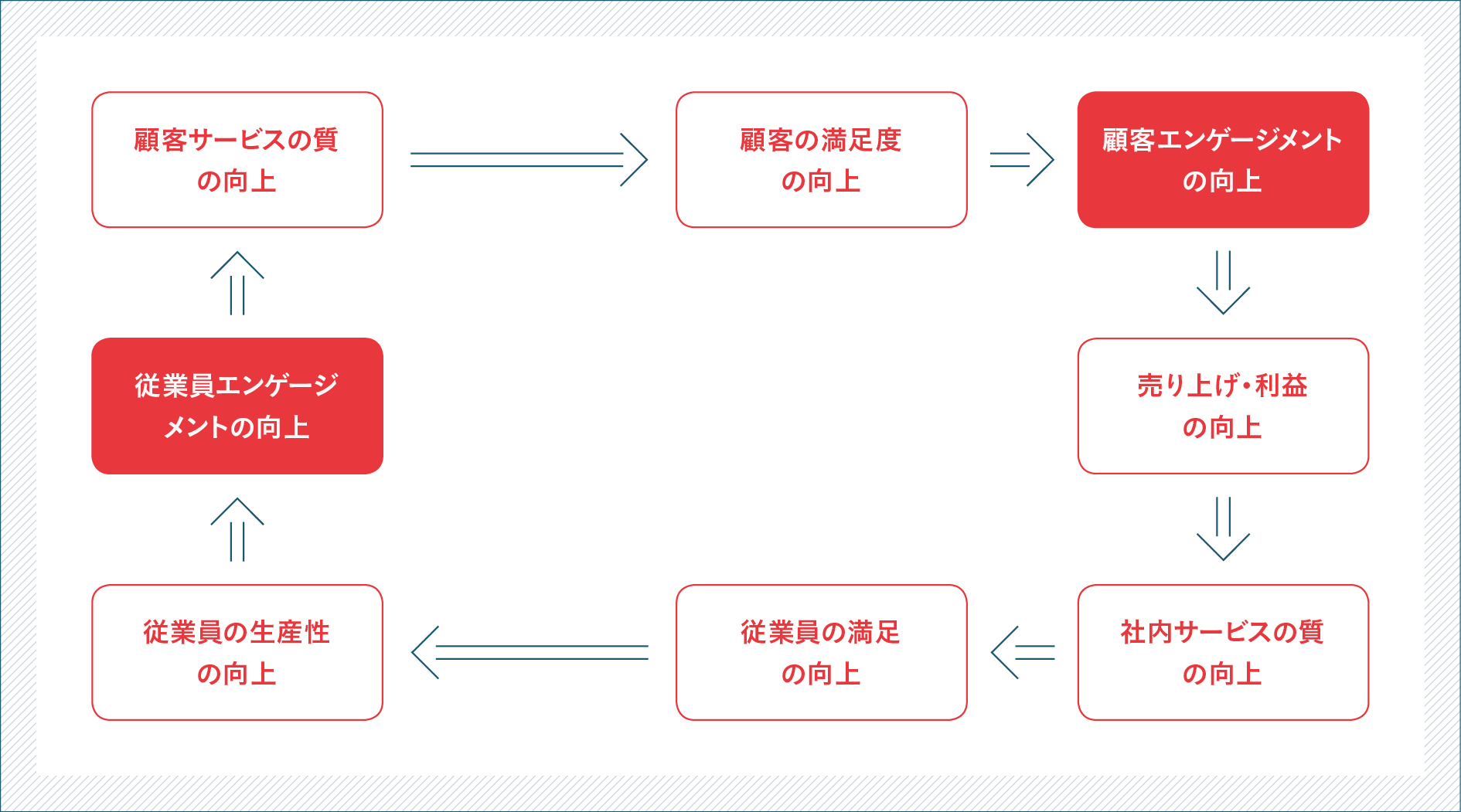

さて、接点の充実が第二段階だとすると、エンゲージメントを高めるための第三段階は“もう一つのエンゲージメント”に目を向けることになります。ここまで説明をしてきたエンゲージメントは、お客様に対するエンゲージメントをいかに確立するかという話でした。ここからはもう一つの、「従業員」に対するエンゲージメントについて触れていきます。

これは特に日本の企業に顕著なのですが、お客様に対するエンゲージメント(ここからは「顧客エンゲージメント」と記します)を充実させるために、「おもてなし」などの言葉を旗頭に過剰にがんばる傾向にあります。すると、どうなるか。社内がどんどん「ブラック」化するんですね。「お客様のために無理してでもがんばろう」…立派な考え方ですが、これでは社員がまいってしまい、会社のために何かをしようという人はいなくなってしまいます。商品やサービスを向上させるためのアイデアは、社内の人間からしか出てきません。社員が、自分の会社に対して愛着や共感を抱く環境があるか。そこに目を向けるのが従業員エンゲージメントの考え方なのです。

では、どうすれば従業員エンゲージメントを高めることができるのかというと、実は顧客エンゲージメントと同じなんです。従業員と会社とが「愛着」と「共感」の関係で結びつくためには、まず会社の側が従業員に「この会社で働くことで、こういうものを得てほしい」といった、「エンプロイー(従業員)サクセス」を描くこと、そしてそれをしっかりと彼らに伝えることです。人はただお金のためだけに働くわけではありません。そんなあたりまえのことを見直そうというわけです。

下の図を見てください。これは、「従業員エンゲージメント」と「顧客エンゲージメント」が密接に関連しているということを示しています。社内サービスの質が高まれば従業員エンゲージメントが高まり、それが顧客サービスの質の向上に、ひいては顧客エンゲージメントの向上につながっていく。これ、実感として理解できるのではないでしょうか。

エンゲージメントは、顧客に向けたものと、従業員に向けたものが一つになって初めて効果を発揮する。図のように循環させることが大事なのだ

ただし、この循環を実現しようとすると、大きな問題にぶつかることになります。それは、顧客エンゲージメントと従業員エンゲージメントをつなぐ「輪」が途切れがちだということです。ふつう、顧客エンゲージメントを担当するのは営業部や広報部で、従業員エンゲージメントを見るのは人事部でしょう。会社の中では、2つのエンゲージメントは分断されがちなのです。

2つのエンゲージメントを測定し、両者の関係性にしっかりと目を配る。それが、「エンゲージメント」を効果的に高めていくポイントなんです。

Check!

私は、アンケートや質問、問い合わせなどお客様から意見をもらう仕組みを、すべて「フィードバック」と呼ぶようにしています。なぜなら「バック」することが何よりも大事だからです。

Check!

カスタマージャーニーマップをもとにしたアンケートは、次章で紹介するNPSの測定と並行して行うのも効果的です。NPSで測りにくい具体的な問題点をあぶりだせるからです。

Check!

社内が充実すれば売上が上がる。これは昔から、近江商人の「三方よし」として伝えられる商売の王道です。この場合の三方とは「売り手よし・買い手よし・世間よし」の意味です。

4. エンゲージメントを「測る」には

さて、ここまでエンゲージメントの考え方と、どうすればそれを高められるかという話をしてきましたが、本章では、その度合いをどう測定すればいいのか、という話をしたいと思います。

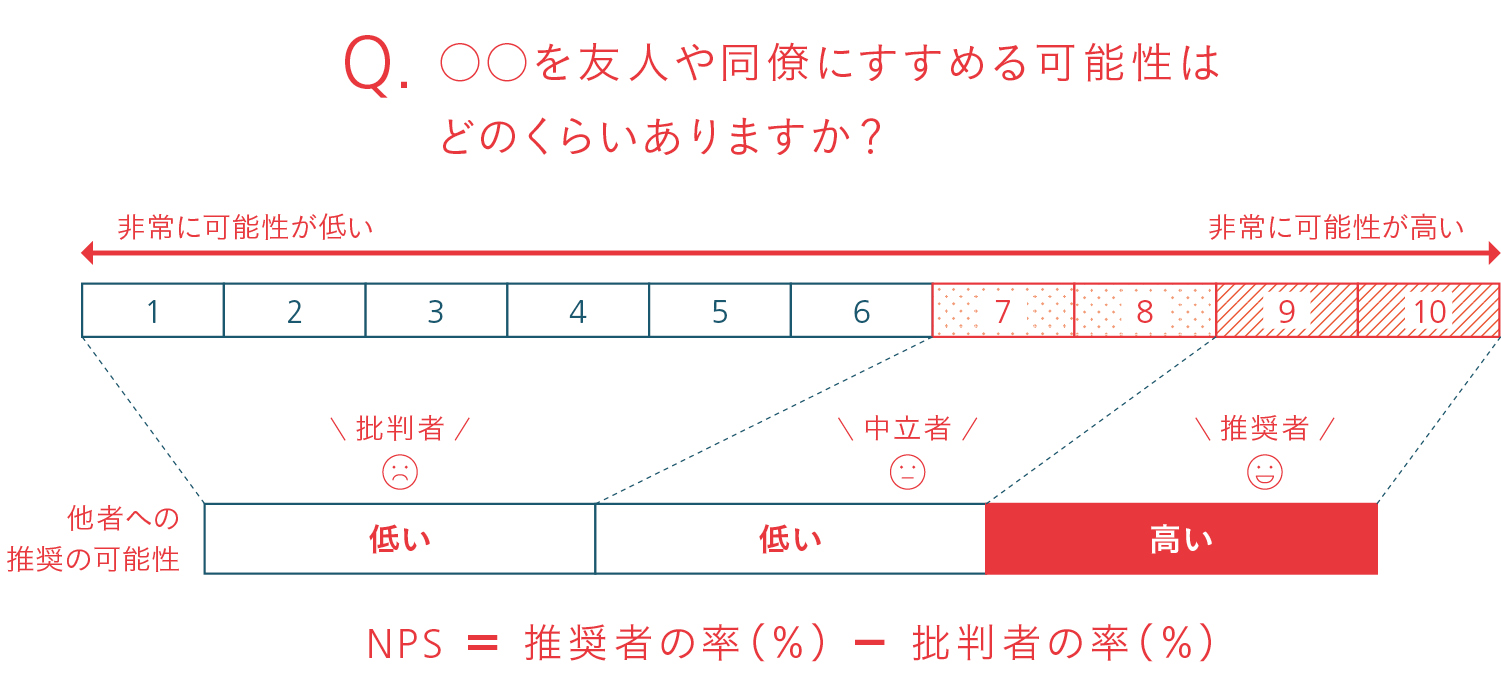

エンゲージメント構築の程度は「NPS」という指標で調査をすることができます。NPSは「Net Promoter Score」の略で、どのくらい「プロモート」するかを表す数値です。この場合のプロモートとは「人に推奨する」とか「売り込む」といった意味です。つまり、あなたの会社のお客様が「製品やサービスをどれくらい他人にすすめるか」を数値化したものです。

NPSが面白いのは、なんといっても「人に推奨するか」を尋ねる点です。これまでの調査ではたいてい「満足したか」を尋ねていたのですが、それを「推奨するか」と変えたことで、「満足したのか」だけにとどまらず、「再利用するか」、さらには「人を連れてくるか」といったニュアンスまで含んだ質問になった、という点です。

しかもこのNPSの調査では、加点される「推奨者」は、10段階で「9以上」に限られる一方、「6以下」の評価は「批判者」として減点対象になります(下の図版参照)。そのうえで推奨者の割合から、批判者の割合を引いたものがNPSの値となります。

NPSの調査は推奨の度合いを測るためのもの。アンケートで調査するのが一般的だ。大事なのは定期的に調査を行うこと。変化を見ていくことではじめて意味が出てくる

「9以上で加点、6以下で減点とは厳し過ぎるのではないか?」と感じた方、まさにそのとおりです。NPS調査でプラスになる企業は極めて少ないというのが現状です。特に日本では。ただし、先ほど例として挙げた、アップルやスターバックスなどは、この調査で「+70」といった、素晴らしい点をとっています。そしてNPSが高い会社は軒並み、高い利益をあげています。

「エンゲージメントは売り上げにつながる」と申しましたが、それはこのNPSから明らかにされたものなのです。

調査を行う際に大事なのは、顧客側だけでなく、従業員側のNPSもきちんと把握することです。従業員に対しては、ケースバイケースではありますが、たとえば「この会社で働くことを他人にすすめますか」とか、「この会社の商品やサービスをすすめますか」といったような質問で測るのがいいと思います。この調査は、たとえば半年に一回といったように定期的に行ってその値の変化を見ていくこと、そして常に、より良い値を求めていくことが大切です。そのためには、繰り返しになりますが、カスタマーサクセスやエンプロイーサクセスを意識し、フィードバックをもとに改善を続けていくことが大事になります。

さて最後に、とても大事なことをお伝えしておきます。私がこの話をすると、しばしばこんな反応が返ってきます。

「うちは小さな会社だからこんな取り組みをするのはとても無理だ」

そうではないんです。小さな会社ほど、エンゲージメントの取り組みをしやすいんです。従業員の数も少なく、お客様の顔も見えやすい。そういった環境では、カスタマーサクセス、エンプロイーサクセスの考え方がすぐに浸透します。むしろ難しいのが大手の企業です。数千人、数万人の従業員、そして、それ以上の数のお客様にエンゲージメントの考え方を伝えるのは大変なことです。つまり、中小企業にとっては大きなチャンスなんです。エンゲージメントの考え方を導入し、NPSを測定して改善を続ける。そうすれば必ずや業績は上向くでしょう。

ただしNPSの調査には怖い部分もあります。というのも、親しい取引先の方々や、一緒に働いている従業員からダメ出しをされることになるかもしれないんですから。でもそのダメ出しこそがエンゲージメントを高め、会社に変化と成長をもたらしてくれるのです。勇気を出して、エンゲージメント向上の取り組みをスタートさせてください。

Check!

NPSの調査はアンケート形式で行うのが一般的ですが顧客や従業員に対して、直接聞き取り調査をする方法もあります。その場合できるだけ公平に聞くような工夫をしましょう。

Check!

NPSのアンケートは、総合的な質問として推奨度合いを調査しますが、サービスのどの部分に問題があるのかは、満足度調査を組み合わせます。詳細は次のページから紹介します。

Check!

NPSの調査はライバル企業同士の評価にも活用されていますが、まずは自社のNPSを継続調査し、その変化を見ていくほうがいいでしょう。

Check!

まだまだ認知度の低いNPS。その効果を適切に計測するためには、その調査の意味を理解してもらう必要もあるでしょう。講習会などを催すのも一つの手です。

- 教えてくれたのは… 池田順一

- (株)トータル・エンゲージメント・グループ 代表取締役社長 企業と顧客の絆=「エンゲージメント」に着目し、NPS調査からソリューションまで総合コンサルティングサービスを提供。小売・サービス業を中心に、店舗数としては年間数千店舗の改善活動を行う