実録!AI案件の依頼の現場

クライアントからのお題『問い合わせの対応をAIで自動化したい』

STEP 1 依頼前に自らの状況を整理しよう

相談する側は何をすべき?

今号の実録取材は、(株)ビットエーの3人衆にご協力いただき、クライアントが率直に相談するフェーズから実際のAI導入の決断、その後の依頼や完成までの経緯をシミュレーションする。

基本はAIだから、と特別な依頼の仕方は存在しない。クライアント側はマーケティング上の課題を明確化し、課題の検証や優先順位をつけ、AIという解決策に妥当性があるなら導入を決断。並行して予算、ソリューションに紐づく定性、定量両面の効果も想定しておく。

どういうクライアントなのか?

↓

AIを搭載したサービスを実現したい場合、特別にすることがあるのだろうか? 読者の疑問に答えたい!

STEP 2 円滑な初交渉を迎えるために

「AIありき」ではない。KPIやKGIをしっかり立てよ

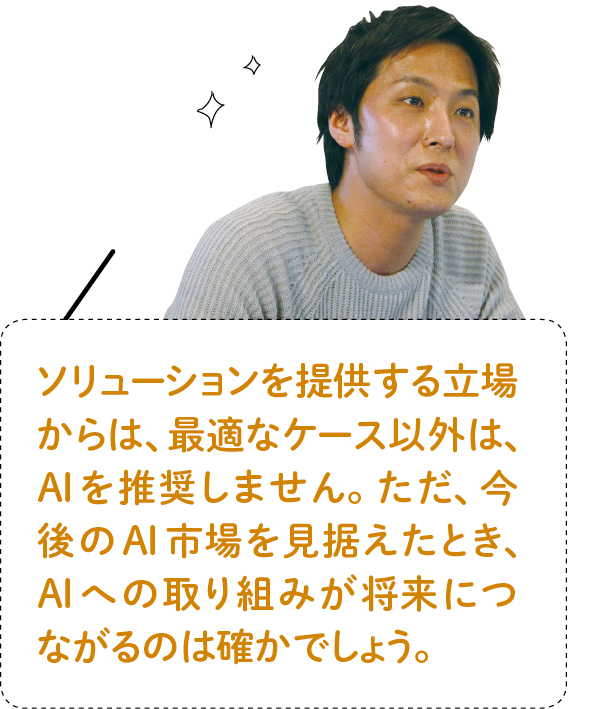

ビットエー(AIソリューション提供側)に要望をぶつけると、悩みの度合いや予算の大小に関して、もう少し突っ込んだ質問が返ってきた。当然ながら、悩みの度合いや予算次第で、導くべき最適なソリューションの姿が変わるからだ。

「例えば、問い合わせ対応のために社内スタッフが動けなくなる状況と、他業務との兼務で取り組めるボリュームでは判断が変わります。前者だと対応の自動化は合理的と言えそうですが、後者だともっと手軽なアプローチでも補えるかもしれません」(中村氏)

STEP 3 この案件、AIで解決しますか?

想定する質問のすべてを指定? or AI?

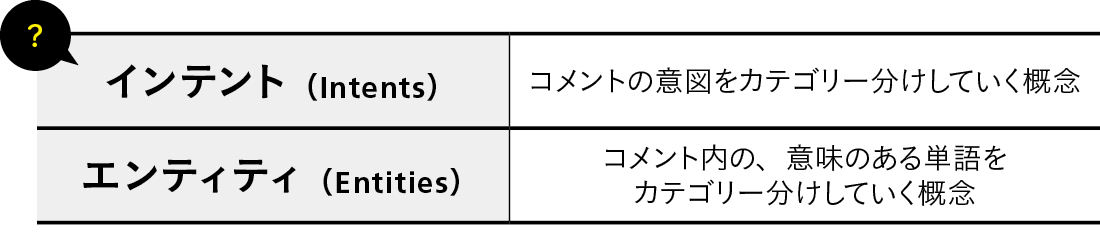

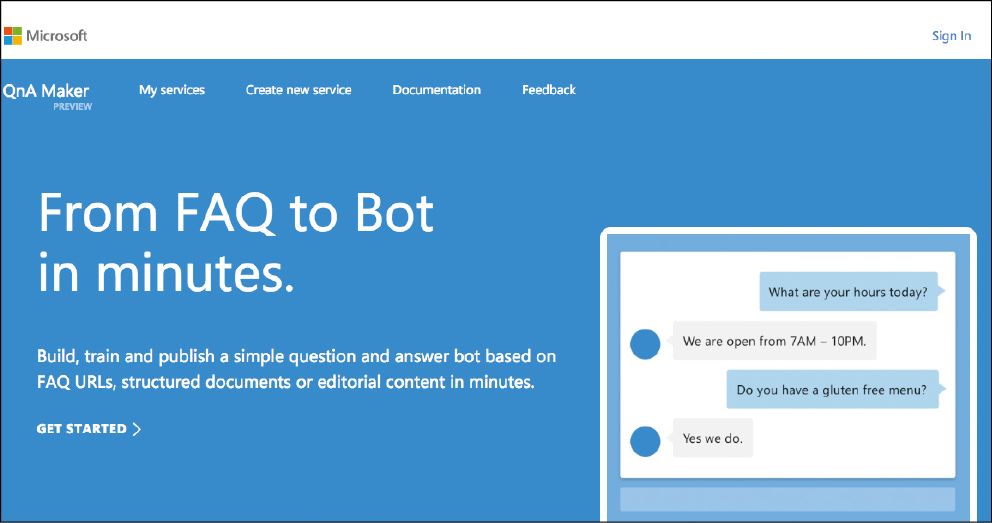

一定の問い合わせ数や対応での手間を共有し、正式にチャットボットの導入を検討するフェーズへ。ここで、「人工無脳型」と「人工知能型」、どちらで進めるかというレクチャーが。両者ともに、プログラミングができなくても開発が進めていけるフレームワークが存在する(予算抑制にもなる)そうだが…。

「人工無脳型は、想定できる質問を全部指定していくタイプ。言い間違いや漢字かひらがなか、なども含めてです。目的を絞ったチャットボットの場合、コスト抑制案にもなります」(中村氏)

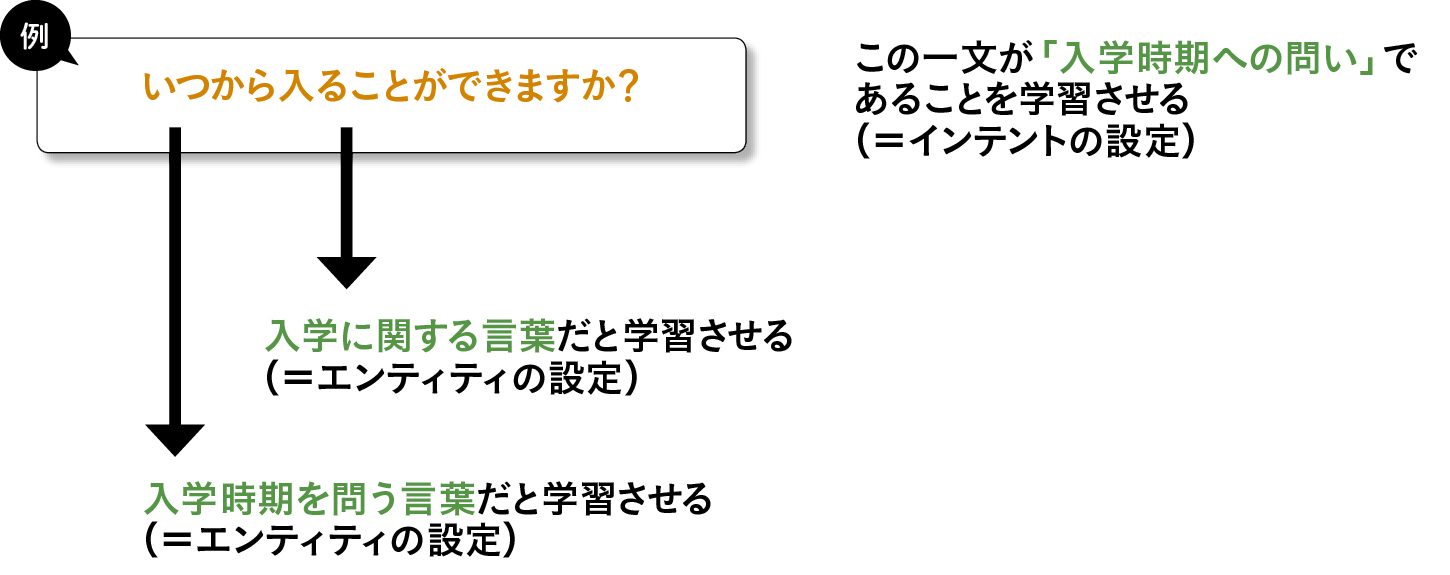

類語や部分一致などにも対応してほしい(機械学習)

STEP 4 規模感にあった最適な解決策を判断する

自社の状況と希望、求める成果を天秤に

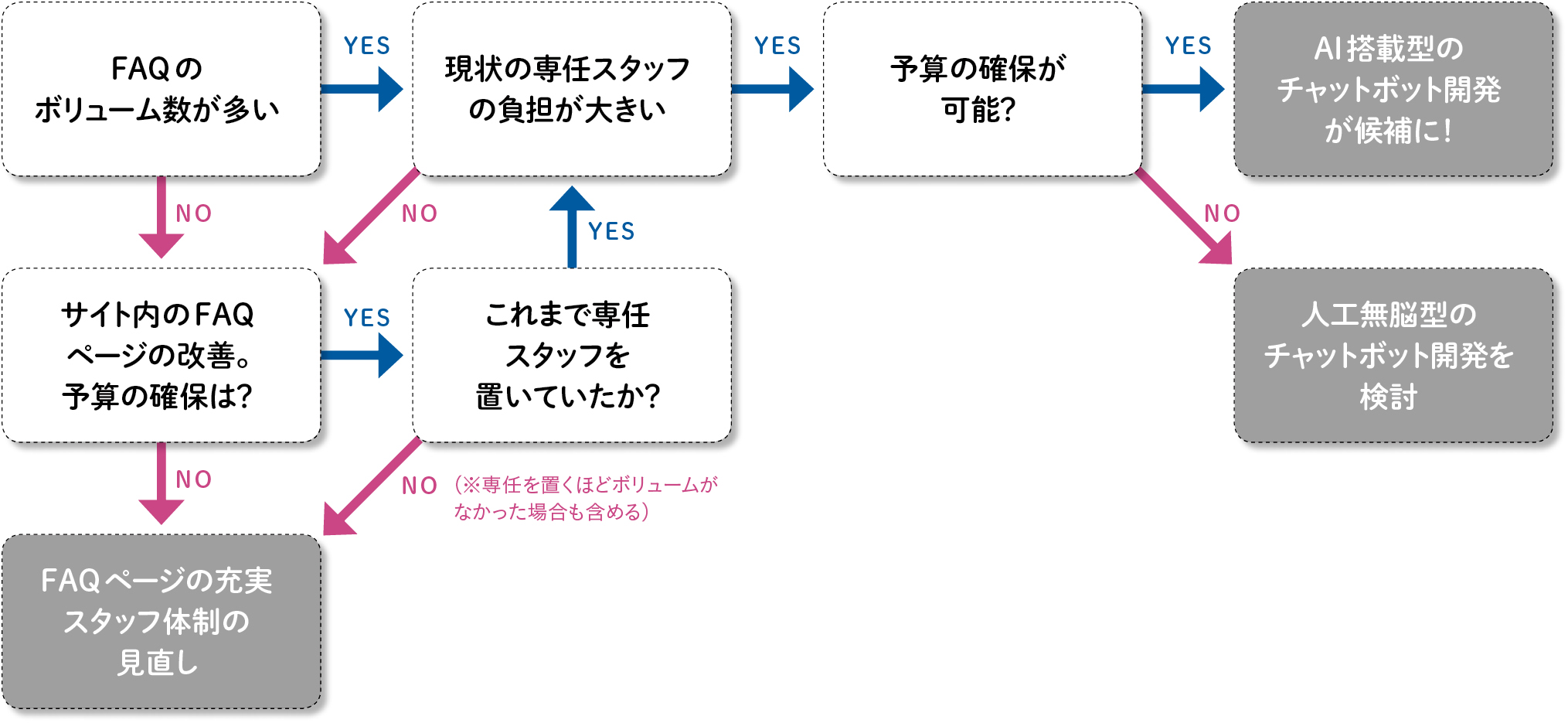

迷ってきたら、原点であるKPIやKGIに立ち返る。つまり、焦点はソリューションとしての規模。達成したいことをどこに置くかで判断は変わる。ある程度の役割を持たせたいなら、あらゆる想定ですべてを定義づけないといけない人工無脳型でのトライは非現実的か…。もう少し置かれた状況を分解し、目指すべき最適な姿について最終検討へ。

「課題を持つクライアントの多くは、すでに自前でFAQページなど、さまざまなデータがあるはずです。例えば、FAQページのさらなる充実が最適解となるか、FAQだけでは対応の限界が見えているからAIが現実的となるか」(中村氏)

目的:現状のFAQの対応を改善したい

AI搭載型のチャットボットの開発を決断した場合…

STEP 5 完成までのタイムテーブル作り

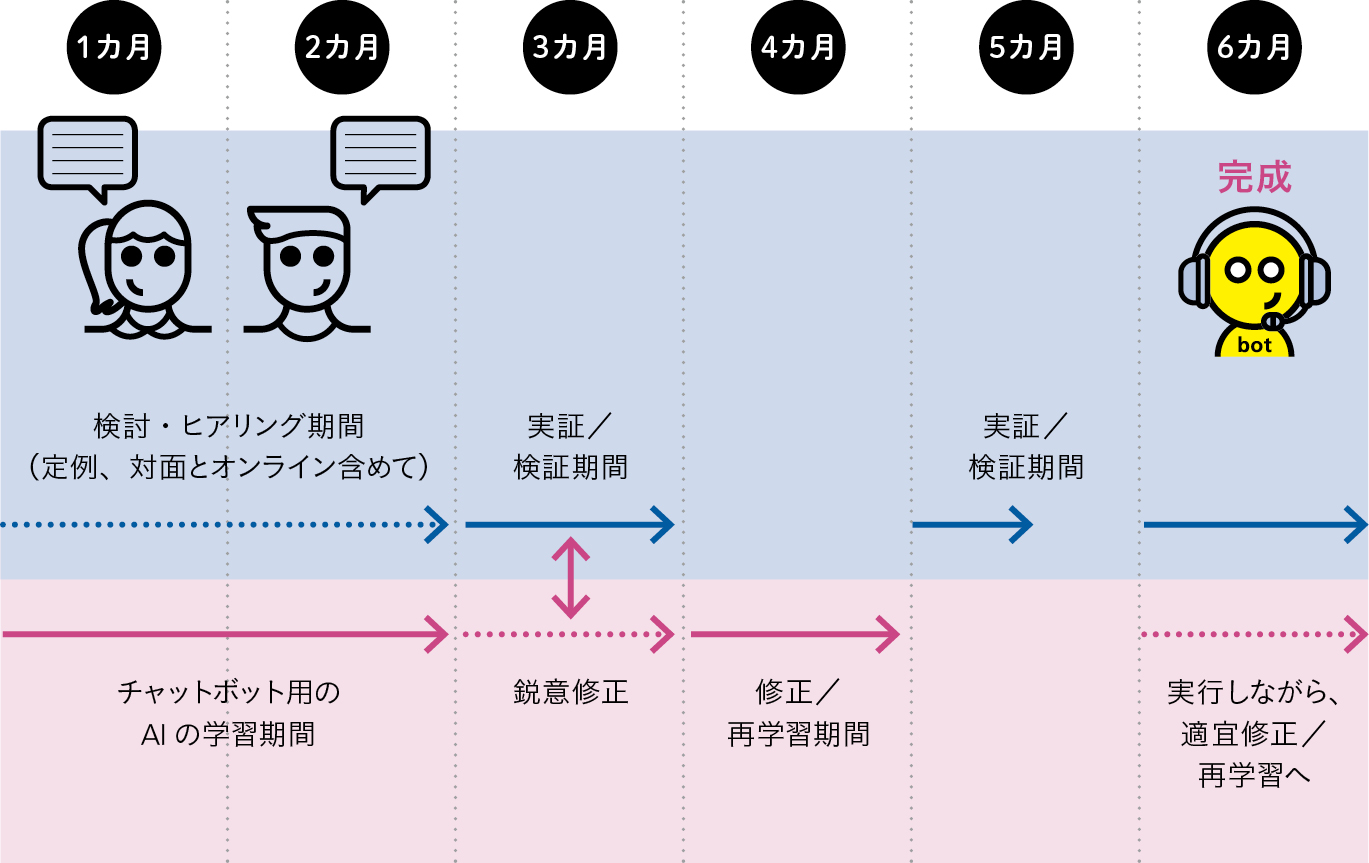

実行には実証/検証期間も考慮しよう

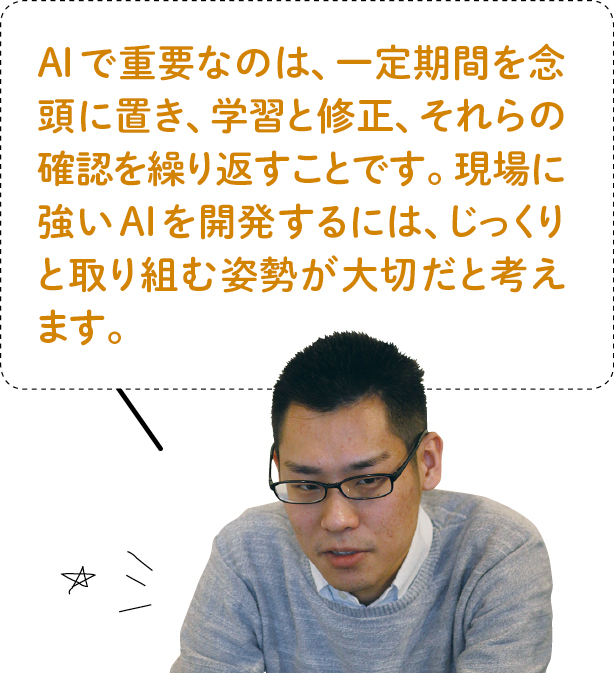

ここまで検討を重ねながら、FAQベースの対応にAIの力を借りることまでを決めてきた。さらに開発となると、正直、スケジュールの目安は?

ここではじっくりとクライアントと開発側がイチから向き合うケースを前提にして、上のタイムテーブルが目安となりそう。

「主に開発着手前の設計段階と、開発着手後に大別できます。開発中は、実証期間も必要となります」(中村氏)

導入検討から開発、完成までのタイムスケジュール

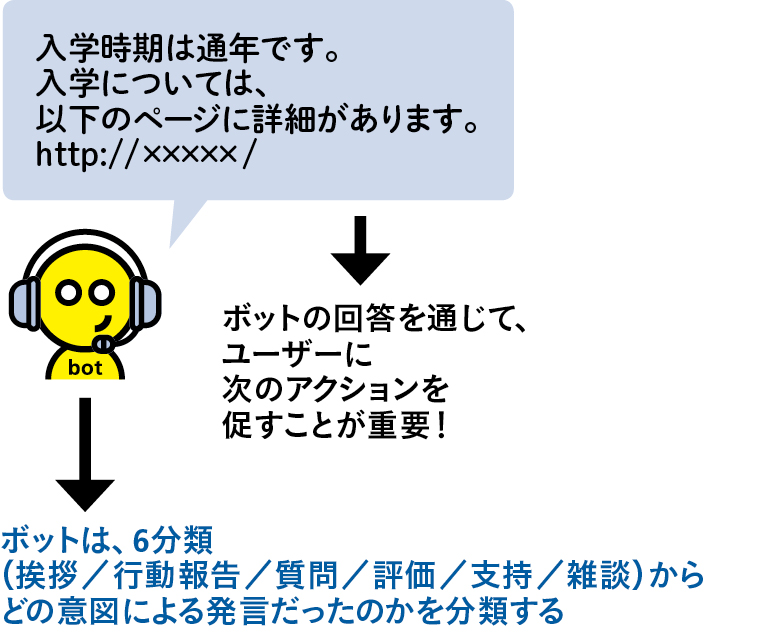

長い開発期間の先に待っていること? ユーザーの行動喚起策!

STEP 6 自問自答? AIは導入すべきか?

組織全体の最適化を見越した導入が妥当

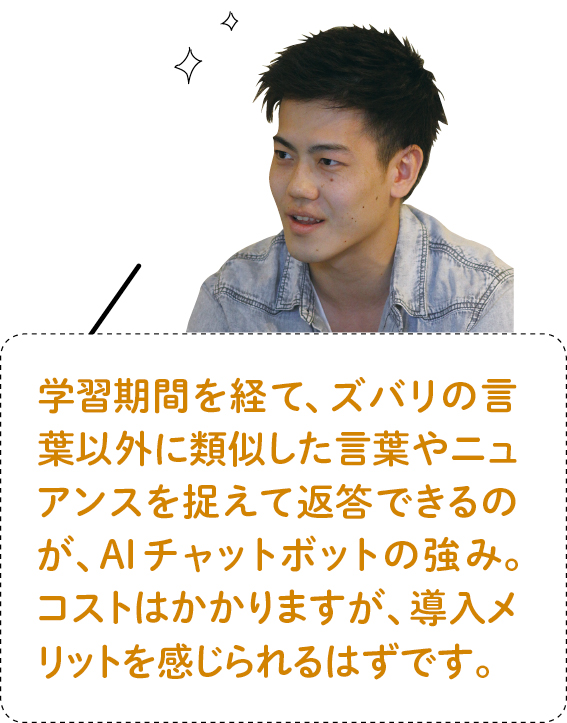

おそらく多くの読者が、薄々感じていた通り「やはり簡単にはいかない…」。「“こんなことがしたい”という理想を実現できるようなAI開発は、まだ難しい」(中村氏)という一言が、現段階のAIを巡る真実だろう。

しかし、AIを活用したビジネスが開花していることも事実。今から何かしらAIに触れて、AIへの知見を深めて自社ビジネスの変革に使うのは一案だろう。今すぐという成果を求めるのは酷でも、後は経営判断。自社の展望を意識しながら、投資すべきかどうかである。

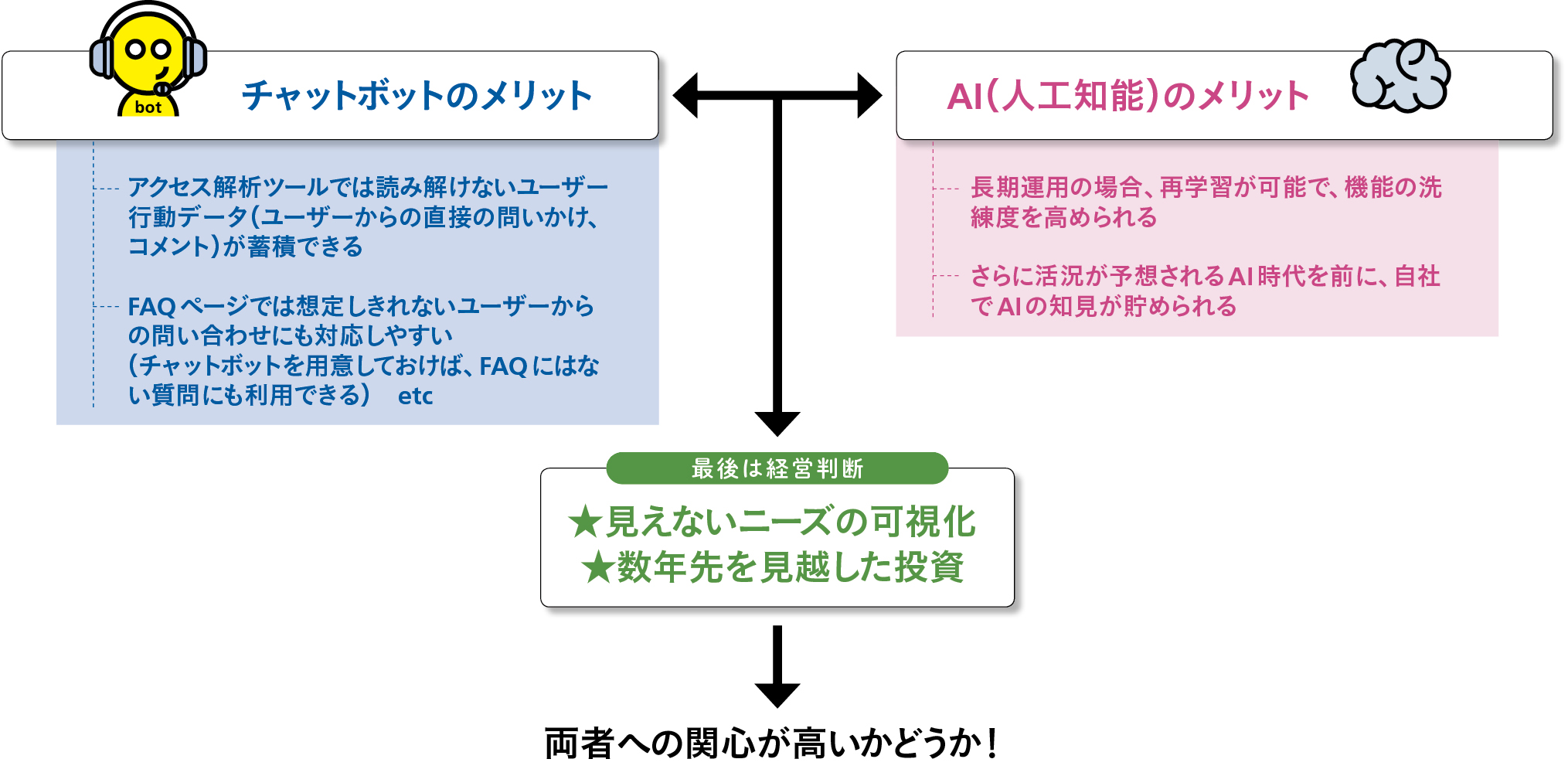

チャットボット × AI搭載によるメリットは?

取材協力のビットエー3人衆は何を思う?!