「電子決済を使わないユーザー」という未開拓市場

新しい電子決済手段が登場し、多くのプレーヤーがしのぎを削っているなかで、いまだ代金引換やコンビ二支払いなど非電子決済を好むユーザーは多い。それらの決済手段が提供されていない場合、他のサイトや店舗で購入する顧客がいることをEC事業者ならよく知っているはずだ。

総務省が毎年実施する「通信利用動向調査」では、オンラインショッピング経験者に対して、「利用したことのある決済手段」を聞いている。7月発表の最新結果で、もっとも多いのは「クレジットカード」で63.0%、以下「コンビ二での支払」35.1%、「代金引換」32.0%、「銀行・郵便局の窓口、ATM」26.2%、と現金による決済が続く。電子マネーやスマホ決済などはいまだ10%台にとどまっている。

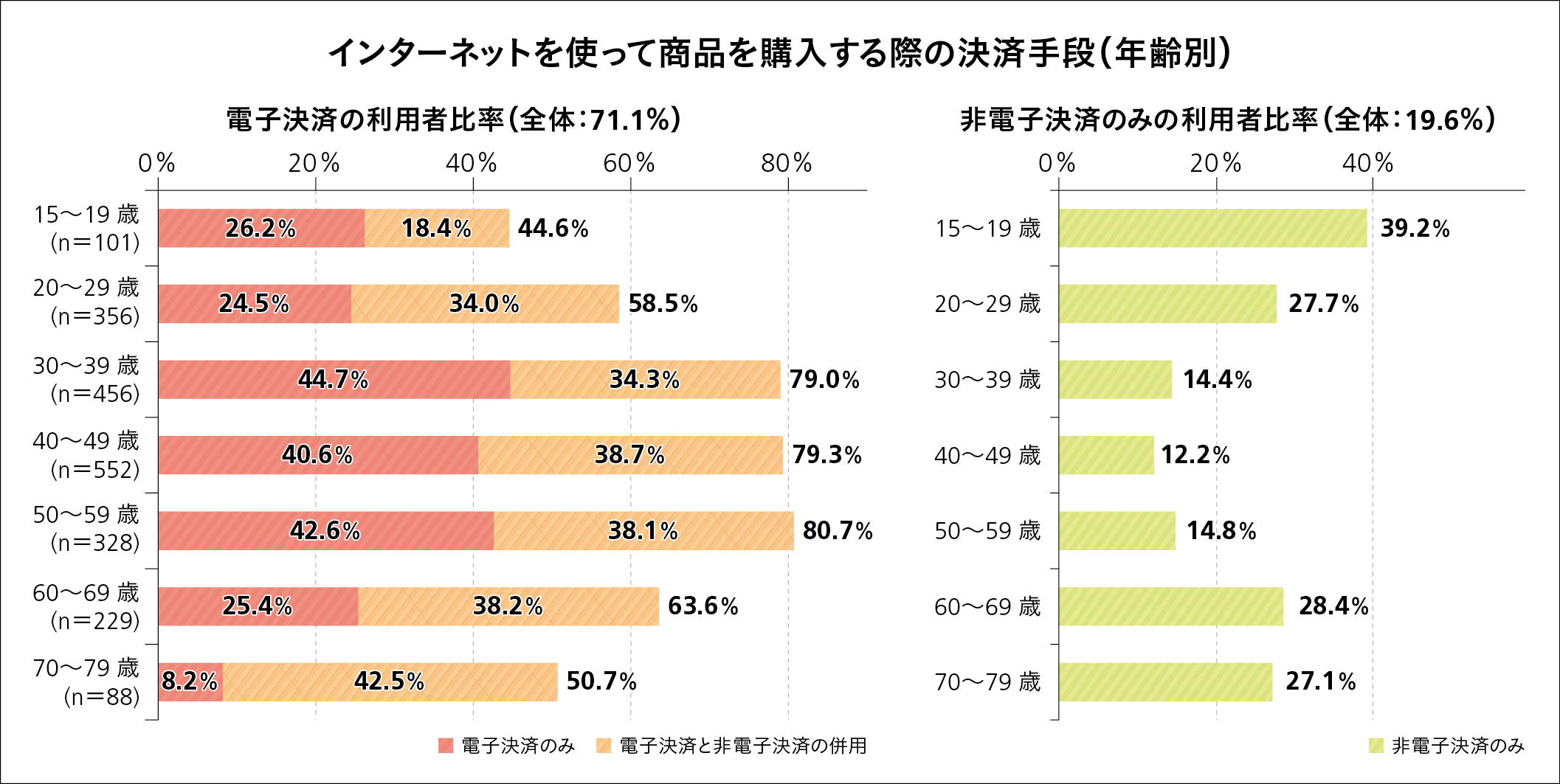

各手段を電子決済利用の有無別に構成比でみると「電子決済」の利用者は71.1%(うち電子決済のみが35.3%、併用が35.8%)、「非電子決済のみ」は19.6%となる。上図は年齢別にみたもので、非電子決済のみという購入者は若年層と高齢層で比較的高い比率になっている。

電子決済はその場で取引が完結し、手数料がかからず、ポイントがたまるなどメリットが多いのに対して、非電子決済は店頭に足を運ぶ時間も手間も費用もかかる。しかし、若年層はクレジットカード所有者が少ないのも理由ではあるが、高齢層については現金で確かに支払ったという「安心感」も大きい。銀行よりもタンス預金を好むのと同じ心理であり、システムの安全性、信頼性とは別のものだ。

言い換えると、電子決済ビジネスには未開拓の市場が残されているということでもある。先進性や利便性だけではなく、このような高齢者の心理を理解し、どのように電子決済への抵抗感をなくしていくかも業界の成長に必要な視点だろう。

- Text:萩原雅之

- トランスコスモス・アナリティクス取締役副社長、マクロミル総合研究所所長。1999年よりネットレイティングス(現ニールセン)代表取締役を約10年務める。著書に『次世代マーケティングリサーチ』(SBクリエイティブ刊)。http://www.trans-cosmos.co.jp/