ブロックチェーンSNS『ALIS』の挑戦

昨今非常に問題視されている「Webメディア情報の信頼性」という課題に、全く新しい角度から解決を試みる動きがあります。

そのキーワードがICO。仮想通貨などの話題でよく登場するキーワードですが、これがメディアの信頼性の鍵になるかもしれないのです。

「仮想通貨」と換金可能な「トークン」によって「情報の信頼性」を担保?一体どういうことなのでしょうか。

やや唐突なタイトルで書き出していますが、今回は10月号の特集テーマに合わせ、以下のような切り口でお伝えしてみようかと思います。

- メディアの抱える『広告依存』という構造的課題について

- 非広告依存型&トークンを用いたソーシャルメディアとは?

- 仮想通貨と換金可能?トークンとは何でICOとはつまり何なのか

- 記事の信頼性を担保する新たな挑戦

はい。またややこしいワードが並んでいますが、ざっくり本記事を読んでいただければ理解できる…んじゃないかなぁという感じで進めてまいりましょう。

浮き彫りになったメディアの構造的課題

昨年末の医療系メディア問題に限らず、世界中でフェイクニュースだなんだと騒がれて久しい今日この頃。 もはや『メディアの課題』なんて挙げられすぎて飽きてきてしまった感すらありますが、それでも大手が(そういうやり方に)手を出しにくくなった…という程度。

問題の根本的な解決とはなかなかいってないんですよね。

なぜそうなってしまうのか?

そもそもどうしようもないものなのか?

今回は、改めてメディアの構造的課題について書くとともに、この課題に対し真正面からぶつかろうとしている非広告依存型ソーシャルメディア『ALIS』のプロジェクトについて紹介してみようと思います。

PV ≒ 広告単価という "分かりやすすぎる" ルール

ただ単純にPVが多ければ広告費が多く入る。

というものではもちろん無いんですが、基本的な構造は結局 "そういうこと" になるかなと。

より多くの人が訪れる場所を作り、その場所を広告枠として販売。で、売れたお金でコンテンツを買う予算を作り、その予算からライターさんやクリエイターさんの報酬が支払われる。

枠販売かネイティブアドかPPC広告か…みたいな区分けはこの際あまり関係なく。前提となる『多くの人が訪れる』という部分のほとんどがPVの過多によって計算・コミュニケーションされている(もちろん例外もあるけど)。 …というのが、メディアの構造的な課題なんですよね。

どれだけ規制が進もうとも、やっぱり人間が(多くは商売のために)運営するものなので、多かれ少なかれ出てきちゃうんですよ。『少しでもPV多く稼ぎたい』という思考を暴走させてしまうケースって。

大勢にクリックされるようにタイトルは煽り系で! とにかく考える必要がないほどわかりやすく言い切っちゃおう! 多少間違っていても構わない!…検索に強ければ! とまぁ、そんな具合に。

僕自身もメディアの運営やってる身。多少気持ちは理解できます。できてしまいます。

たぶん最初から悪意を持って取り組んだ人はそう多くなかったんだろーなーと。でも、ちょっとずるく立ち回ってしまえばPVって割となんとかなってしまう。そしてそれがお金になってしまう。

こうなると、この構造は『人間の良心に期待する』にはあまりに構造が一方的でシンプルに過ぎるのかも知れないな…と。

ALISの "非広告依存型ソーシャルメディア" の描く不思議な未来

ではどうにもならないのか?

というと、そんな構造的課題に正面から挑もうというプロジェクトが、今日本を舞台にスタートしようとしています。

先日公開された「ALIS、非広告依存型ブロックチェーン技術を用いたソーシャルメディアで国内初となるICO実施を決定。9月1日より公募開始」というリリース。…皆さんご存知ですかね?

現在のところ主に『国内向け大規模ICOを仕掛ける日本のスタートアップ』として注目を集めているALISというプロジェクトなんですが。

彼らの目指す本題 "非広告依存型ソーシャルメディア" ってのが、もしかすると上述のようなPV偏重によって起こる課題のいくつかに対するソリューションになる。…かも知れないと考えています。

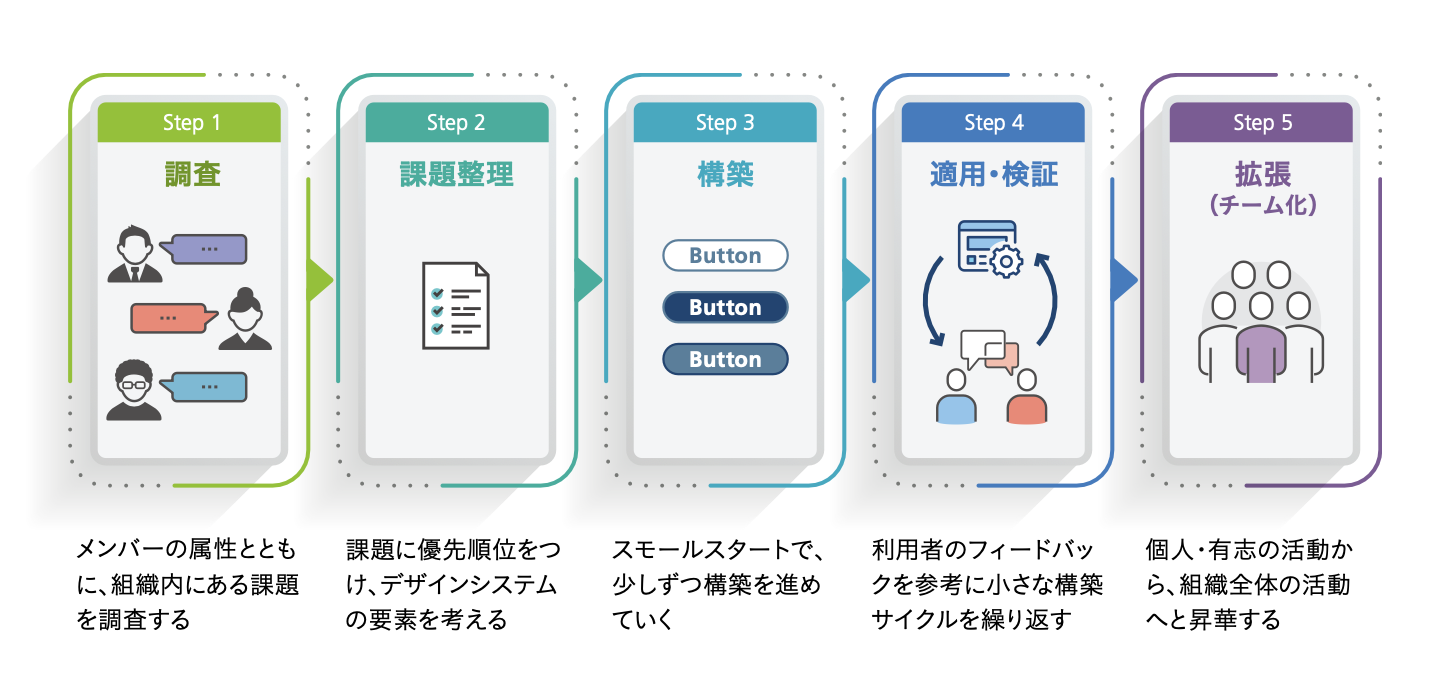

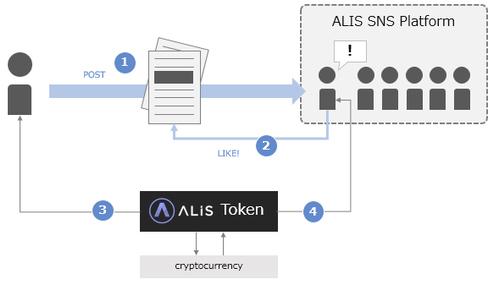

- 投稿者が記事を作成しALISに投稿

- 他のユーザーから記事に対し評価がされる

- 評価された記事作成者(投稿者)に対しALISトークンというサービス内ポイント的なやつが配布される

- イケてる記事(要はいいね!が大量に集まった記事)に対し"いち早く評価した人"にもトークンが配布される

このALISトークンが仮想通貨と換金可能になるよう作られていて、ICO時点では換金できないもののリリースして取引所に上場すれば換金できるような構造になっています。

要するに投稿者も評価者もトークンという報酬がもらえるモデルになるわけですが、それを可能にするのが以下の事業設計なんだとか。

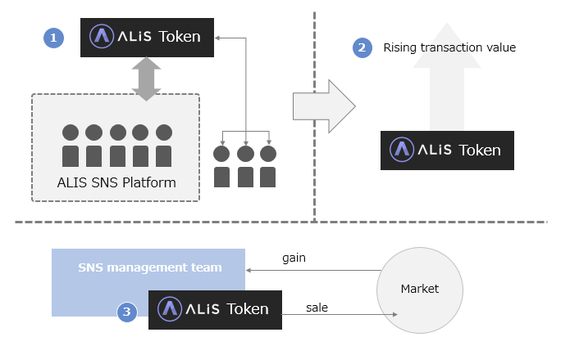

- ALIS のメディアプラットフォーム利用者が増え、トークン流通量と利用者(欲しがる人)が増える

- 市場原則に従ってALISトークンそのものの(交換可能な仮想通貨に対する)価値が上がっていく

- その値上がりしたトークンをマーケットに放出(販売)していくことで事業者側は利益を生み出していく

上記の仕組みでもって『ユーザーに評価されるコンテンツを正当に評価』しつつ、メディアの運営を広告への依存から脱却させようとしている…と。

USで既に時価総額300億円を超えた『STEEM』や、これをforkしたロシアの『GOLOS』などに近い事業モデルですが、ALISはこれらをよりシンプルに分かりやすく。そして日本国内向けプラットフォームとして構築していくんだそう。

記事の信頼性を担保する新たな挑戦

ちなみに上記構造を見て、鋭い方はもう気づかれたと思います。『え?これ要するにトークン大量に持ってる人有利では?』『互助会みたいなものが発生しやすくない?』『本当にこれで運営まわるの?』などなど。

その辺もしっかり公式のmediumではサポートしているんですが、ざっくりまとめると以下のような感じ。

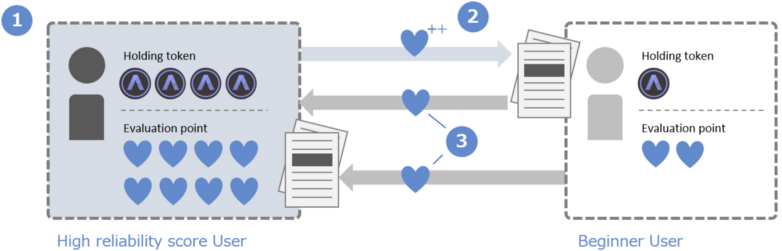

- トークン保有量と信頼ポイントからユーザの信頼度スコアを算出

- 信頼度スコアの高いユーザーから受け取った「いいね」は、信頼度スコアが低いユーザーからの「いいね」よりも信頼ポイントが多く貯まる

- 信頼ポイントは自分の投稿が受け取った「いいね」数だけではなく、他人の投稿への「いいね」数から算出される

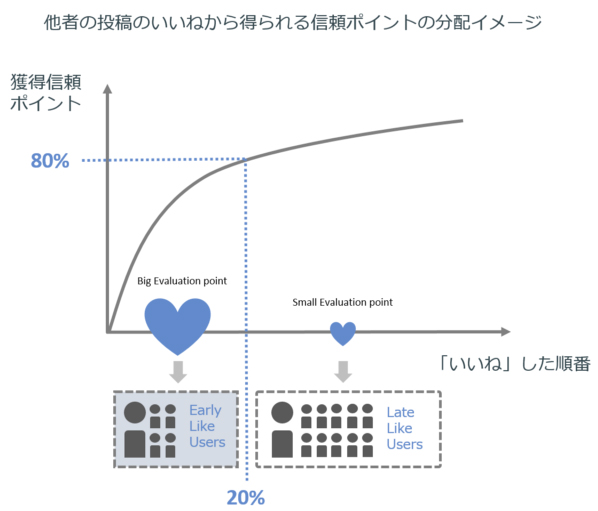

ちなみに投稿へのいいねから得られる信頼ポイントは以下のような曲線を描いて変動していきます。

加えて、特定のユーザー間で相互に評価しあいユーザー信頼度の不正操作ができてしまう可能性に対しては、『重複率、および特定期間毎のユーザー間ネットワーク変動率のログを監視』。

『重複率が高くネットワーク変動率が変わらない場合、通常よりもユーザー信頼度への還元がされにくくなる』というルールを適用。

これにより例えば非常にニッチな話題に対するファンコミュニティのような『悪意なく相互評価が進んでしまうケース』においても、『いつものメンバーで相互評価しているだけではユーザー信頼度は上がりにくい』とすることで対応をしていくそう。

なるほど。ですよね。

国内向けサービスの大規模ICOも楽しみ…ではあるけれど

もちろん、トークンを上場し資本を得るという今話題の手法『ICO』にも興味はあります。応援もしています。

が、僕自身がやはりメディアビジネスの端っこで活動する1人なので、ICOそのものよりも『彼らの描こうとしている未来のメディア像』にこそ期待しているってのがホンネなんですよね。

もちろん、この先端を駆け抜けるような理念と技術、そしてこのサービスが『いきなり全部の常識をひっくり返す』なんてことにはなかなかならないでしょう。

でも、もしこの仕組が当たり前のものになっていけば…? そう感じさせてくれる "可能性" がこのプロジェクトにはあると思うのです。

色々とハードルは多いはずですが、まずは9月1日からスタートするトークンセールを無事成功させ、ぜひにとも上手いことやってくれたら…いいなぁ。と。

僕もプロジェクトの末席にて全力で応援させていただこうと思います。 それでは。

ALIS 公式サイト:https://alismedia.jp/

Slackコミュニティ:https://alis-slack.herokuapp.com/

ホワイトペーパー: https://alisproject.github.io/whitepaper/whitepaper_v1.01_ja.pdf