FICC流、究極のカスタマーエクスペリエンスに学ぶ

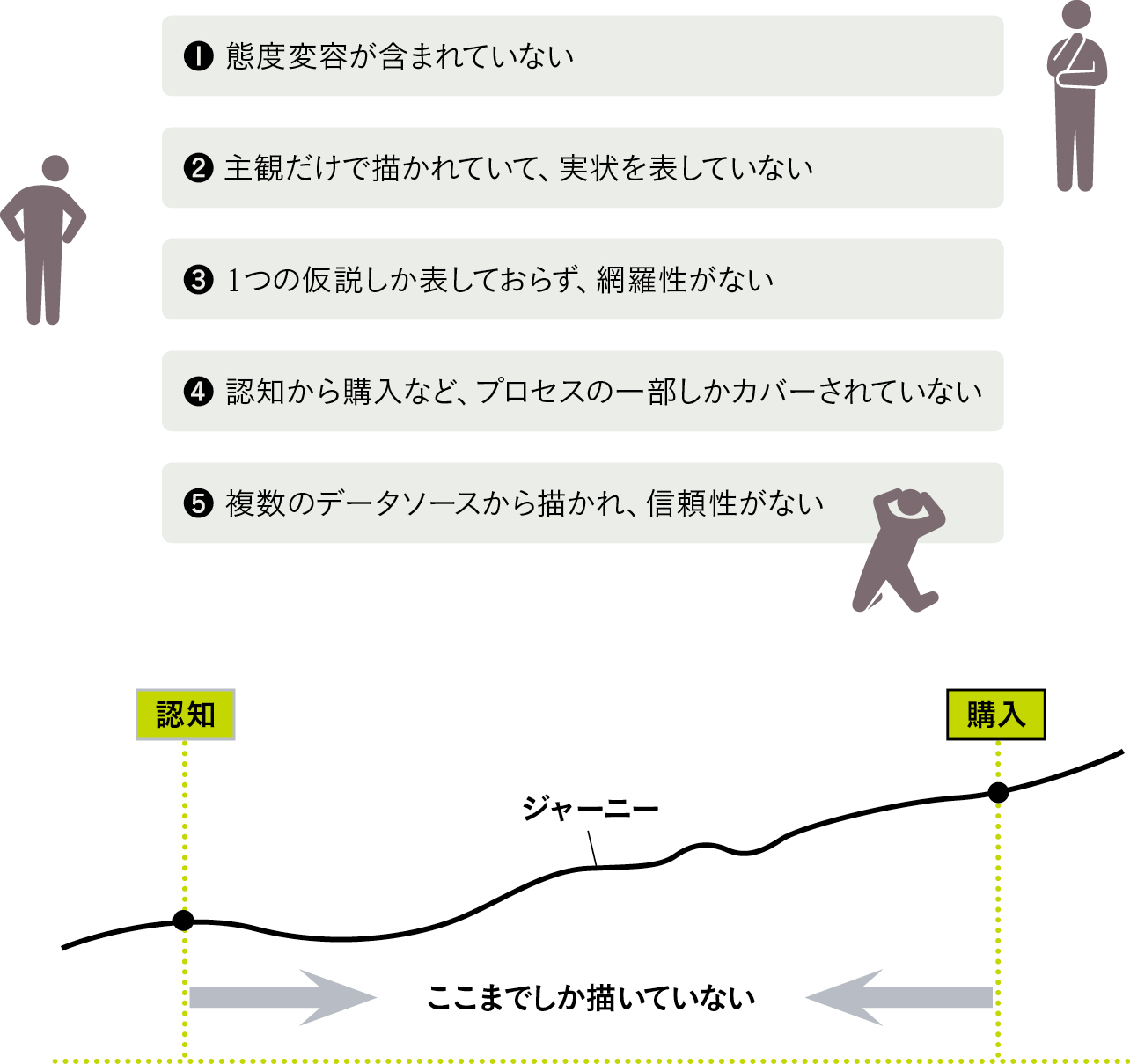

よく見られるカスタマージャーニーマップの問題点

2000年代はWebプロダクションとして名を馳せたFICCは、2010年ごろからマーケティングへと大きく舵を切る。現在はデジタルエージェンシーとして、ラグジュアリーから消費財ブランドまで、数多くのグローバル/ナショナルクライアントのデジタル戦略に携わる。マーケティングの最前線を走る同社に、「UX」について話を向けると思わぬ返答が…。

「UXという言葉は使いませんね。クライアント企業からも聞かれません。利用者ではなく顧客である“カスタマー”、CX(カスタマーエクスペリエンス)や、カスタマージャーニーという言葉ならよく飛び交います」(荻野英希氏、以下同)

そこで、これ以降はCXもしくはカスタマージャーニーマップ(以下CJM)の適切な描き方、アプローチについて話をうかがうこととした。顧客接点や顧客コミュニケーションの最適なあり方について指南いただき、ここからその一端を解説する。早速荻野氏からは、CJM作成における多くの問題点が挙げられた。

「多くのCJMは有効な判断材料になりません。例えば、態度変容が含まれていない、主観だけで描かれて実状を表していない、1つの仮説しか表しておらず網羅性がない、認知から購入などプロセスの一部しかカバーされていない、複数のデータソースから描かれ信頼性がない、などの問題が挙げられます」

このような点に気をつけ、実際の顧客の態度変容プロセスを軸としたCJMを描くことが、マーケティングの再現性につながる。さらにデジタルマーケティングでは、CJMを軸に態度変容の段階ごとに接触、反応を取得することで、粒度の細かいコミュニケーションの最適化が可能となるのだ。

上記に基づくCJMだと、描いても有効な判断材料とならない。顧客の態度変容プロセスを軸としたCJMを描くべきなのだ

顧客の「態度変容」に基づくコミュニケーション設計

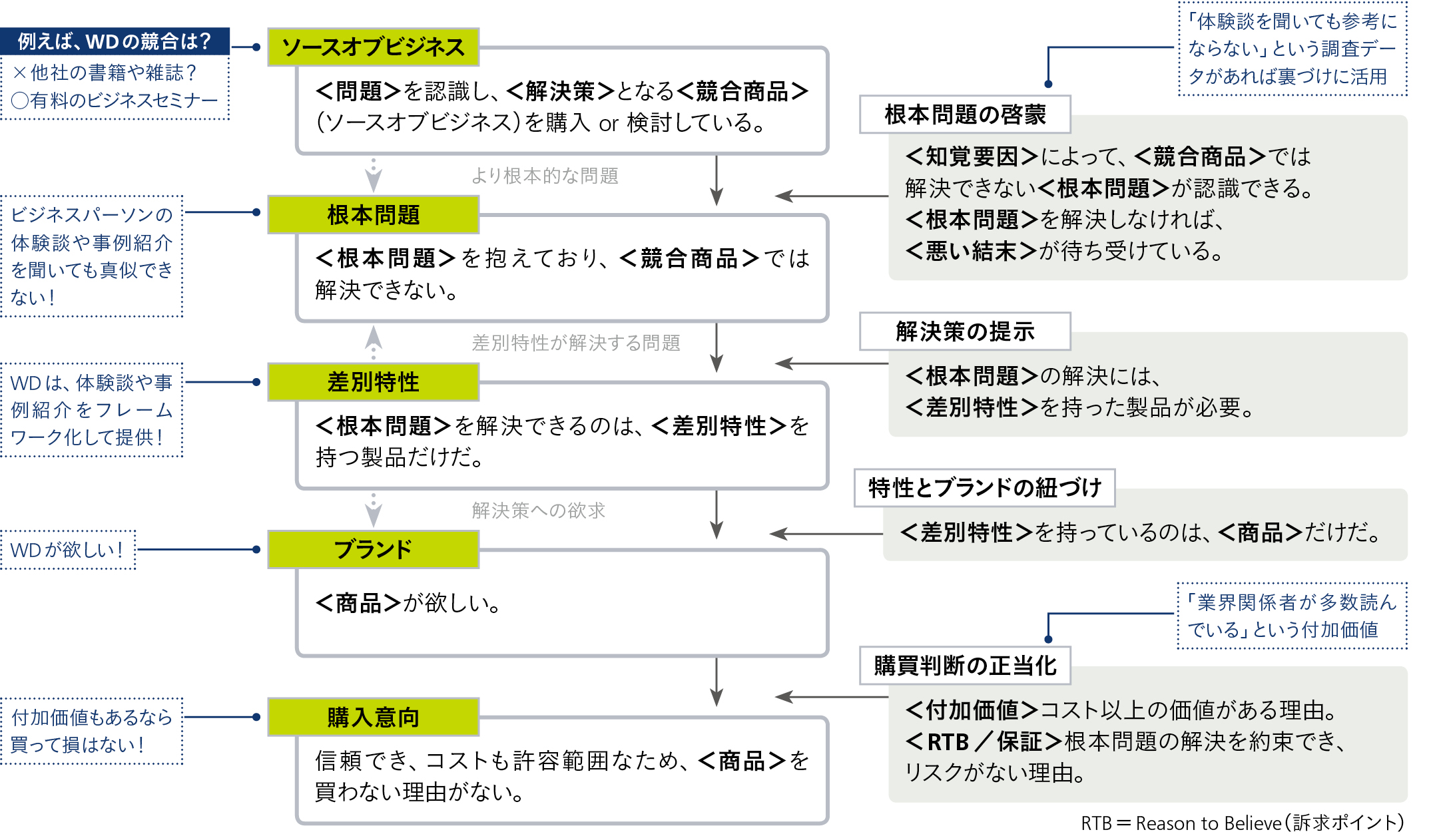

前ページを踏まえ、ここからは実際に、FICCが実践するCJMの描き方を紹介する。FICCでは、顧客の態度変容プロセスを軸にした「パーセプションフローモデリング」と呼ばれる手法を採用している。これは、現在資生堂ジャパン(株)で執行役員を務める音部大輔氏が開発した、コミュニケーション設計の仕組みで、新商品の購買プロセスに必要なマーケティングコミュニケーションを抜粋したものが上の図だ。音部氏のフレームワークは、マーケティングコミュニケーションに加え、店頭でのリテールコミュニケーションや、商品自体のプロダクトエクスペリエンスもカバーしている。

ここでは本誌(WD)を一例にパーセプションフローモデリングを解説いただいた。冒頭の「ソースオブビジネス」は収益源のこと。競合に使うはずのお金を自社商品(WD、1,530円)に使ってもらうには? と考えるのだ。例えば“有料ビジネスセミナー”などと想定する。

「次に、競合でなくWDが選ばれるための刺激を考えましょう。例えば、ある調査で“セミナーで著名人の話を聞いても、結局ビジネスに活かせない”というデータがあったとします。WDは著名人の話をフレームワーク化して掲載し、“読者が使える知識を提供している”と言うことができれば(差別特性)、WDへの欲求は高まっていくはずです」

顧客は、自らが問題解決したいことを備える商品に欲求が生まれ、RTB/保証(例:「業界関係者が読んでいる」)があれば、さらに購買意向につながりやすい。こうした段階ごとの態度変容に基づく設計によって複数の仮説が生まれてくるので、後はそれらの仮説を施策で検証し、「解」を探ればいい。

FICCが自社ブログでも公開するマーケティングコミュニケーションの手法。FICCはパーセプションフローモデリングの理解と実践に約6年を費やしたという。ここでは「Web Designing(WD)だとどうなるか」という例(示唆)とともに掲載 https://www.ficc.jp/blog/perceptionflow-modeling/

収益源となるソースオブビジネスを見つけよ

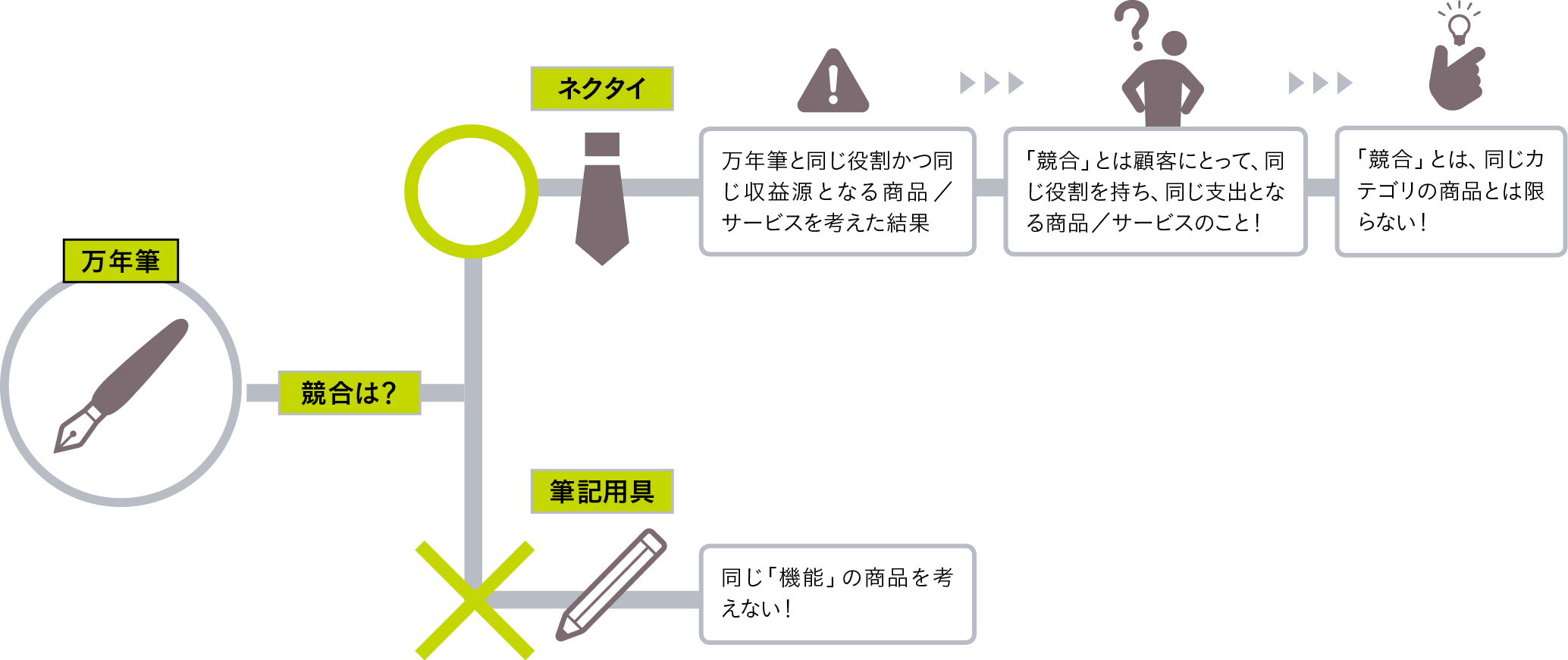

パーセプションフローモデリングは、「ソースオブビジネス」の設定から始まる。ソースオブビジネスとは収益源のこと。新商品を購入する際に貯金を切り崩す人は少ないはずだ。そのため、自社商品を購入するための収益源を設定する必要がある。「収益源」と言われると、自社商品の競合商品を思い浮かべることが多いが、必ずしも競合商品とは限らない。

例えば「万年筆」で考えてみると、万年筆の競合は何だろう? パッと浮かびやすいのはペン類だが、それでは同じ機能の商品を選んだにすぎない。競合とは、同じ「役割」を担い、万年筆に匹敵する支出(価格帯)の伴う“何か”を挙げるべきなのだ。

「万年筆の場合、その多くが男性向けのギフトとして購入されると言われている商品です。となると、同じギフト需要のネクタイこそ“競合”なのです」

つまり、同じ業界の商材だから競合、という考え方は改めるべきなのだ。

「娘(子ども)がパパに喜んでもらいたい気持ちでプレゼントを検討し、ネクタイを購入しようとしている層に対して、“娘からプレゼントされて一番困るのはネクタイ。家には50本以上のネクタイがある”といったメッセージを訴求すれば、ネクタイ検討層がネクタイに疑問を感じます。ネクタイの既存需要を刈り取るプロモーションとは異なり、新たな需要を喚起することこそが“マーケティング”※なのです」。

※ 荻野氏はパーセプションフローモデリングの理解を促進する上で、またマーケターの必読書として音部大輔氏の近著で「目的の再解釈」などを説く『なぜ「戦略」で差がつくのか。』(宣伝会議刊)と『ジョブ理論』(クレイトン・クリステンセン著/ハーパーコリンズ・ジャパン刊)の併読を勧めている。

競合を考える場合、同じ「機能」ではなく同じ「役割」の商品やサービスに着目。「万年筆を買ってほしい(けれど買っていない)」顧客は、似た役割を持つ別の商品を買っているからだ

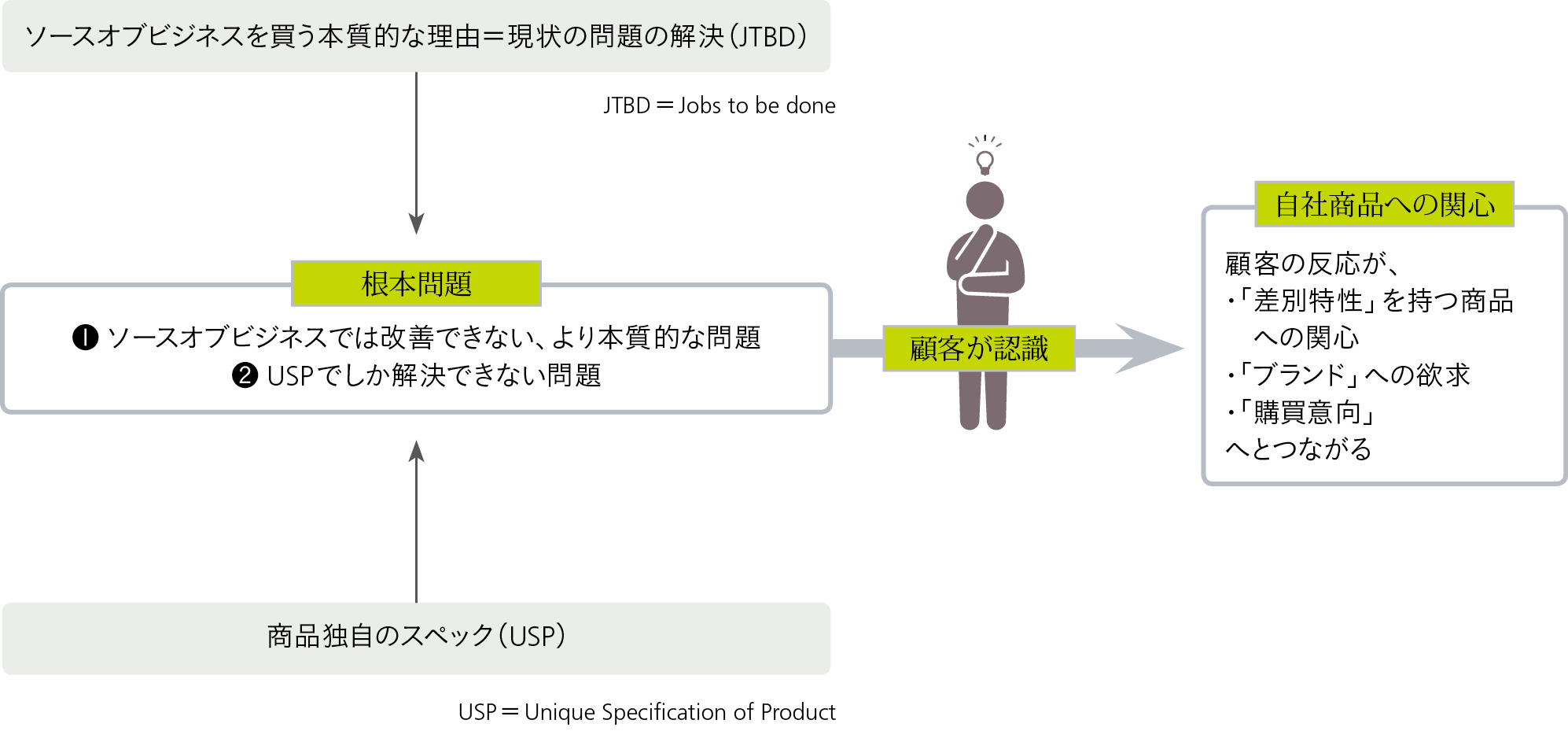

マーケターの最重要業務は「根本問題の設計」にある

パーセプションフローモデリングの運用で注意したいのは、「ソースオブビジネス」「根本問題」といったパーセプションの羅列ではないということ。互いの前後関係をきちんと理解した設計にこそ、肝がある。

誌面に限りがあるので、特に重要な「根本問題」を解説して最後にする。「根本問題」が重要なのは、「根本問題」を顧客に理解してもらうことが「差別特性」を浮き彫りにし、自社商品しか解決できない問題だと顧客に認識してもらうからだ。

根本問題は2つの要素で成り立つ。1つは「ソースオブビジネスでは改善できない、より本質的な問題」。2つ目が「USPでしか解決できない問題」だ。

「USP」とは、一般的にUnique Selling Proposition(独自の売りの提案)と言われるが、FICCではUnique Specification of Product(商品独自のスペック)だと考えている。独自の売りは独自性と価値(問題解決)を掛け合わせたものであり、価値はいくらでも独自性に後づけができるからだ。こうして2つの要素を持った根本問題を定義すると、競合支出が開放され、商品欲求を高めることができる。

パーセプションフローモデリングは「差別特性」以降も工程は続くので、詳細はFICCのブログも参照してほしい。ここまでを整理すると、「根本問題」を設定できると、ブランドへの欲求が創造できるようになる。そして、そのブランドが「顧客の欲求の受け皿」となれば、売上につながっていくのである。

以上は、最前線で奮闘する組織の取り組み方の一端だが、事業規模の大小を問わない汎用的な方法である。自社ビジネスに置き換えて進めてみてほしい。

パーセプションフローモデリングの中でも「根本問題」が設定できることを第一歩と考えて、まずはこの箇所をきっちり理解しておこう。これ以降、パーセプションフローモデリングの後半へとつながっていく

- 教えてくれたのは…荻野英希

- (株)エフアイシーシー(FICC)代表取締役社長/VML日本代表。海外での知見を取り入れた世界水準のデジタルマーケティングを日本で推進すべく、執筆活動やイベント登壇などを多数行っている。