動画マーケティングのPDCAを身につける

目指せ!「5年週1本」の投稿。継続的に貫けますか?

ここからは、自社ビジネスを飛躍させるために「動画」を導入すると決めた場合の、最適なPDCAサイクルについて考える。はじめに村岡雄史さんからは、PDCAサイクルに入る前の心構えこそが何よりも大切、との指摘があった。

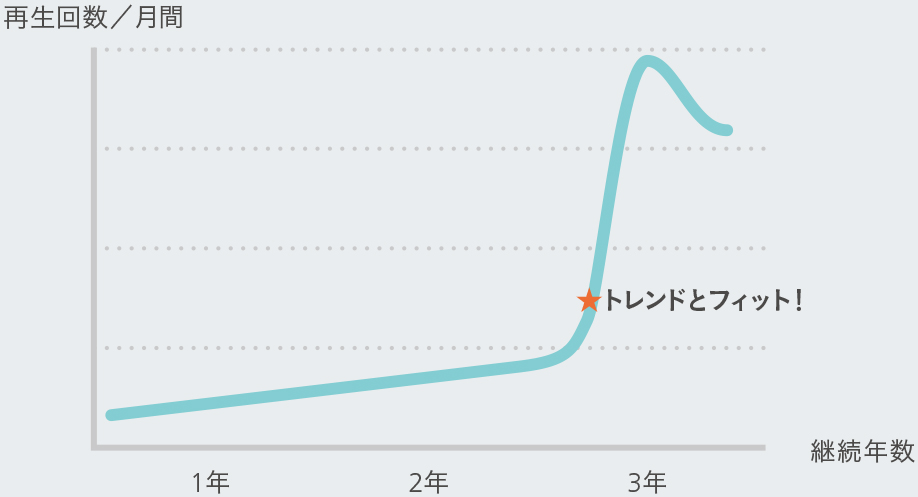

「動画を導入する目的の多くは、集客(認知拡大)を狙っての展開でしょう。短期的に成果を求めず、中長期的に時間をかけて動画施策を成功へと導くことを想定して、取り組んでほしいですね」

初心者が「集客」のための「成果」を得るために、どういう心構えが必要なのか。その心構えがあってこそ、動画で具体的に何を表現し、どのようにつくったり、どう効果測定して改善に結びつけていくか、というPDCAにつながる。

村岡さんはズバリ、長期的かつ継続的な運営の覚悟を持て、と説く。

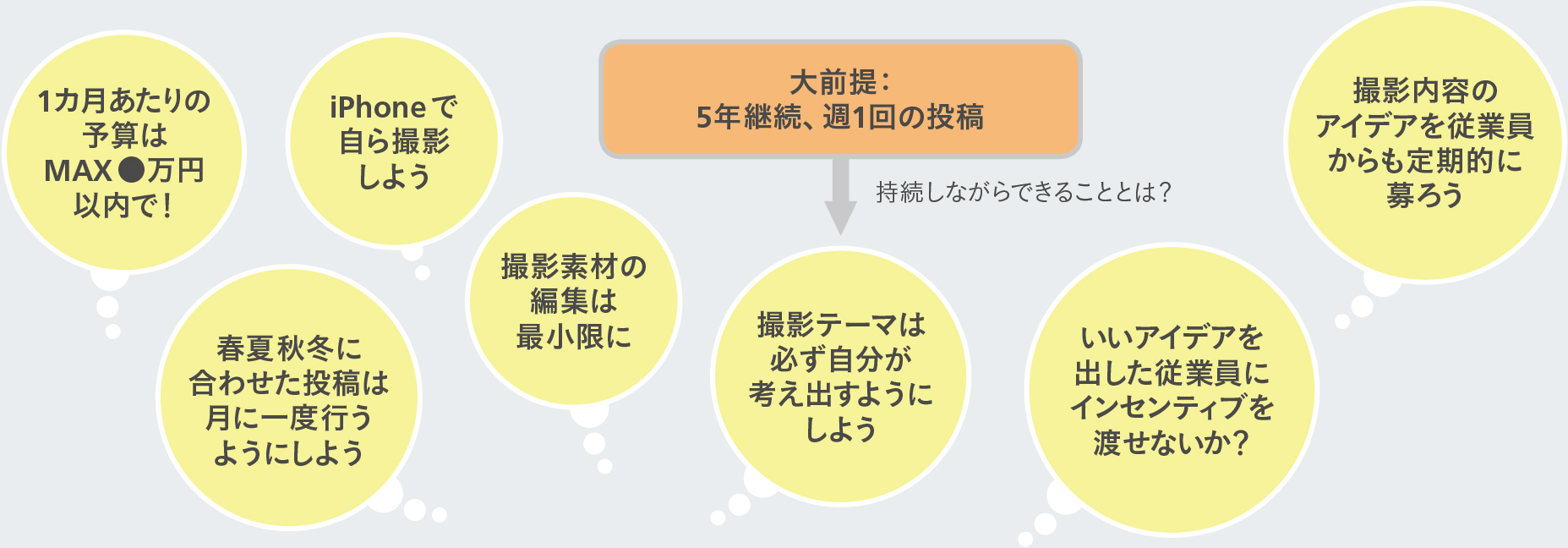

「“5年間継続して、週1本”の動画投稿を欠かさない、はどうでしょうか。毎日は厳しいにしても、一定のペース、そつなく更新を続けられるペースで動画コンテンツを提供することが、取り組む以上、貫いてほしい投稿ペースです」

“動画をやれば何とかなるかも”と考えていた読者には、村岡さんの意見に高いハードルを感じるだろう。しかし、継続的、定期的な動画コンテンツの提供なくして、動画をマーケティングに活かして成果を引き出す見込みはない。

「やり始めてみると突き当たるのが、なかなかユーザーに見てもらえない、という現実です。公開を始めた当初は、おそらく多くの方が直面していると思います。最初は一部の関係者以外、投稿した動画のことも、投稿主のことも、まだ誰も知らない状態です。フォロワーもファンもない、まったくの空手の状態ですから、例外的なコンテンツでなければ再生回数は伸びてこないでしょう」

要は、この現実に直面するところからが、本当の動画PDCAサイクルがスタートすると村岡さんは考えている。

「やり抜くことを課してほしいですね。その分、定期的な投稿を通じて動画にまつわる知見が確実に貯まっていきます」

配信場所を一本化。資源を集中させて地盤づくりを!

自社が動画マーケティングをやり抜く覚悟を決めたのなら、「やり続けるための工夫」も必要となる。P(プラン)を考える時の出発点にしていい。

「続けることがつらくなるハードルは避けましょう。投稿は週2回とせず、週1回、10日に1回など、負担感の少ない状態を保つのが賢明な選択です。避けてほしいのは、一定期間継続してやりながら、息切れして途中でやらなくなること。継続性が持続できないと、それまでの投資が他で活かせるわけでもなく、止めた時点ですべて無駄になるからです」

さらに村岡さんは、具体的な取り組み方として、分野やテーマを絞って自社ならではの専門性を高める切り口について考えるといい、とした。

「お役立ちコンテンツを用意するのはオーソドックスなアプローチですが、常に“その切り口でずっと続けていけるのか?”を意識して選んでほしいです。定期的に用意すればいいだけではなく、テーマの一貫性がなければ、たまたま相性のいい動画一本が気に入られて終わるだけ。チャネル、アカウントそのものを気に入ってもらう工夫が必要です」

あわせて考えたいのが、動画をどこで公開するかだ。広がりの見込みを考えると、自社サイトでの公開は見合わせて、分散型メディア(各種SNS)での公開を考えたい。村岡さんは、継続性にフォーカスした決め方も一案だ、と提案する。

「自らのビジネス層と、選んだメディアの特性があまりにかけ離れていれば別ですが、自分が慣れ親しんだメディアを選ぶといった決め方でも構わないでしょう」

ここでも継続性の担保が鍵になる。

「しっくりくるメディアで続ける方が続けやすいからです。後は、仮にYouTubeと決めたなら、YouTubeで一本化することを勧めます」

限られた予算や時間の中で、さらに継続性を保つために、「資源」は集中させること。一本化した配信場所を「より強く」するのが現実的だろう。

やる以上は継続的に! 継続的にできるための状況、実行できる無理のない状況を洗い出した上で取りかかろう

再生回数が伸びない? くじけずに、打開策を立てよう

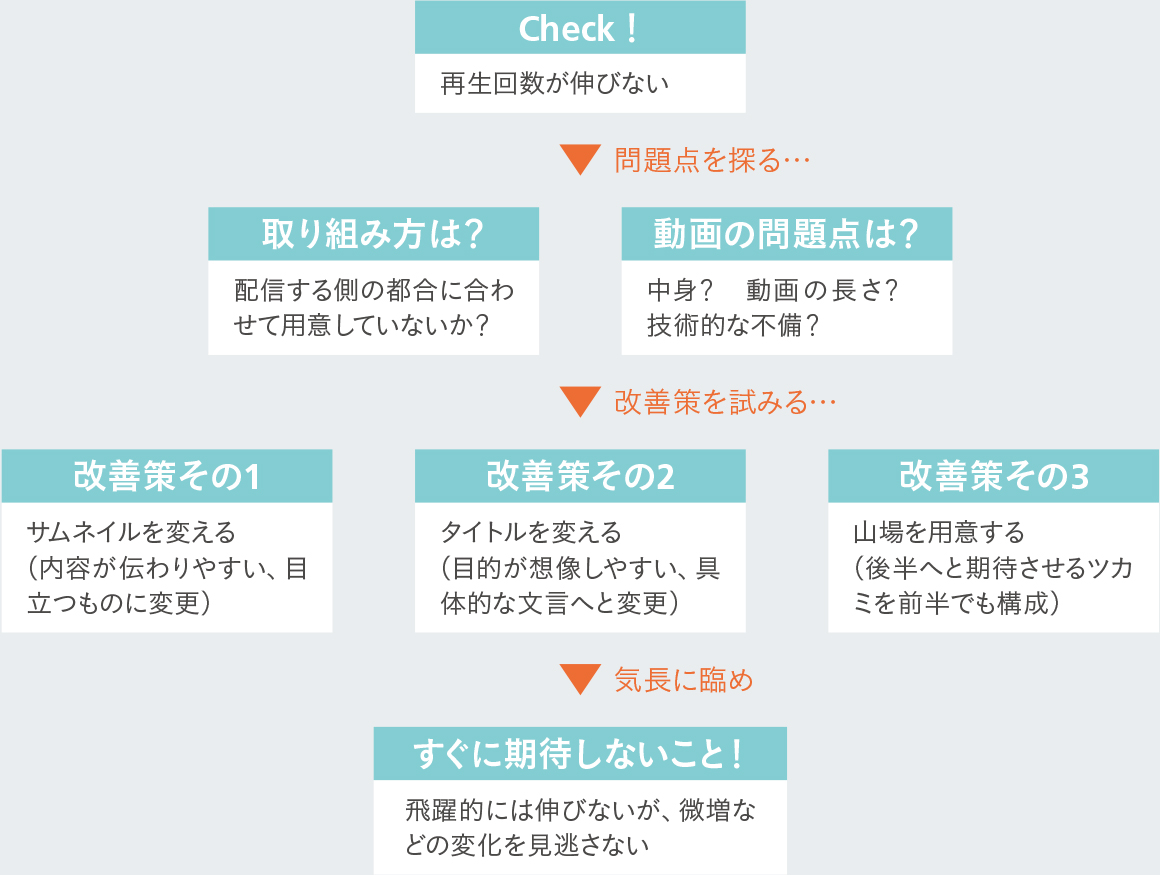

C(Check)については、再生回数をはじめ、ユーザーの直接的なアクションと関わる指標が、運用上の目安になる。

ここからは、肝心の再生回数が伸びない場合の打開策について考えたい。最初の数回だけでなく、1カ月、2カ月と続けても低調が続く場合は、テコ入れを図りたいところ。まずは取り組み方について疑問を持つことから始めてみよう。

「公開中のコンテンツが、配信する側の都合に寄っている可能性があります。視聴するユーザー(配信される側)の立場で有益なコンテンツ、見たくなるコンテンツになっているかどうか。配信側の都合が強いとなれば、変えられる部分から変えてみましょう」

並行して見直すべきは、中身や長さ、見落としていた技術的な不備について確認すること。次に、具体的な改善策について、村岡さんが3つのアドバイスを語ってくれた。

「1つはサムネイルです。例えば、何かしらの解説コンテンツの場合、画面内で説明する人を写したサムネイルになっているとします。人を見ても、ユーザーはコンテンツの想像がしづらいですよね?内容に直結した対象をサムネイルにして、パッと見て選びやすくしましょう」

あわせて、すぐに改善しやすいのは「タイトル」の変更だ。

「もう一度、何を伝えるための動画か、どういう人に届いてほしいか、検索したらヒットするような言葉を選んでいるかなどを見直します。一概には言えませんが、説明的で理屈っぽい、中身を知らないユーザーには頭に入ってこないタイトルは避けて、簡潔でキャッチーな、動画を探し求めているユーザーが見つけやすい端的な表現を心がけましょう」

編集作業の手間がかかるが、伝えたい順番を変えたり、コンテンツに起伏を加える工夫も検討する。

「例えば、“来店時に動画を見たと言ったらサービスします”と動画で伝えるのに、短尺だからと終盤に用意せず、冒頭からテロップなどを入れて配置変更し、前半で伝えるようにするのも手です」

効果測定の原点は「再生回数」。特に初期は思うように伸びないが、 改善しながら、じっくりと覚悟を持って続けていこう

「継続は力なり」忍耐しながら成果を目指す

動画のPDCAサイクルとは、継続性を前提にしながら、限られた資源を一つの配信元に集中させて、強い動画チャネルをつくる過程だということ。後は、改善(Act)を怠らずに運用できるか、だ。

では、1つに思い定めた配信元で一定の成果、コンスタントな再生回数を記録できるようになった場合、次のフェーズはどう考えるべきか?

「自社内での余力を測って、まだ余力が残るなら、満を持してもう一つ別の配信元を増やす手が考えられます」

盤石な状態を確認できて、過度な負担とならない条件付きとなるが、配信元を増やすメリットは確かにある。

「新たな配信元では、比較的初速が出しやすいでしょう。コンテンツがすでに数々とある状態ですから」

何より、それぞれの配信元で、互いの配信元をPRしあうことが可能だ。

「例えばFacebookとYouTubeそれぞれでコンテンツ提供のことを伝えられると、チャネルへの信頼感にもつながります」

やるからには「5年休まず」(ゼロからのスタートだと、気が遠くなるかもしれない)が、動画PDCAの根幹をなす。

「人気のあるYouTuberの中には、数年間、芽が出ない中でもやり続けることで、ようやく日の目を見る例があります。地道にコツコツと積み上げた動画があると、期せずして時代のトレンドをつかめる事態につながるかもしれません」

そもそも、再生回数を形成する「数字」は、数字を刻んでくれた「人」、エンドユーザーのことである。数字を支える「人」への想像を欠かさずに、諦めずに動画にかけ続けることができるか?

「覚悟を決めて取り組み始めても、続かなければ無駄になります。うまくいかず、くじけたくなる気持ちを堪えましょう。継続の先に成果があると信じてやり抜けるか。そのためのPDCAを実行できるかどうかが、動画マーケティングの鍵を握ります」

地盤にしてきたメディアでメドが立てば、新たに取り組むメディアにも挑戦。互いの場でPRすることも可能だ

やってすぐに都合よくブームは来ない。地道な積み重ねの先に、トレンドなどとの巡り合わせがあるものと捉えておきたい

- 教えてくれたのは…村岡雄史

- (株)グッドエレファント 代表取締役 宮崎県に本拠地を置くデジタルマーケティングカンパニー。自社動画メディア「ゴルファボ」を運営中。