海賊版サイトへのサイトブロッキングに関する問題

4月23日、NTTグループが政府の要望を受け、「漫画村」などの漫画の海賊版3サイトに対するサイトブロッキングを実施することを発表しました。今回は読者の皆さんも関心が高いと思われるサイトブロッキングについてご紹介します。

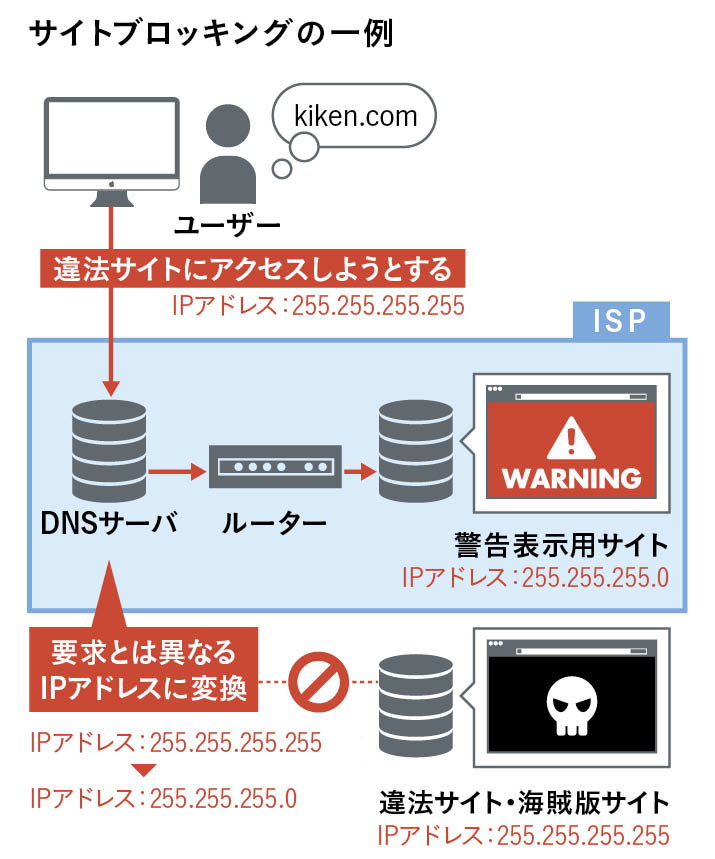

サイトブロッキングとは、ISP(インターネットサービスプロバイダー)等が、ユーザーの特定のサイトへのアクセスを遮断することです。たとえばユーザーからの海賊版のIPアドレスのリクエストに応じない措置をとること(DNSブロッキング)などを指します。

このサイトブロッキングについては各方面で賛否両論があります。特に指摘されているのは、通信の秘密を害するのではないか、そして、サイト側の表現の自由、ユーザーの知る権利を害するのではないかという点です。

まず最初に「通信の秘密」との関係について反対派は、サイトブロッキングはユーザーが海賊版サイトにアクセスしようとした秘密を把握し、無断で利用している点が問題だと指摘します。これに対して賛成派は、サイトブロッキングを行うISPは秘密を第三者に漏洩している訳ではないから通信の秘密には違反しないとしています。どちらにも一理ありますが、第三者に漏洩しないからといって、ISPが通信内容を把握し、その通信内容に応じた恣意的な措置をとることが許されてよいという考えには少し違和感があるところです。

次に、「サイト側の表現の自由やユーザーの知る権利」については、反対派は明らかな海賊版サイトについてはともかく、それ以外にも拡張される危険性があることから慎重であるべきだとします。賛成派は、海賊版サイトについては、それを運営する側の表現の自由や閲覧するユーザーの知る権利は法的保護に値しないから制限されてもやむを得ないと指摘します。しかし、知る権利との関係では、海賊版サイトの実態や、そこにアップされている漫画の傾向などを知ることについては保護に値するのではないかという気もします。

海賊版サイト自体を擁護する人は誰もいないことでしょう。しかし、サイトブロッキングは、それによりWebサイトへのアクセスが遮断されるという点で、インターネットにおける検閲といってもよい重大な効果をもたらすものです。今回は行政からの要望に基づいて検閲的な行為が行われるという点に違和感を覚える方も多かったのだと思います。サイトブロッキングを導入している諸外国も、基本的には法律を制定してそれに従って行っています。我が国においても、サイトブロッキングができる要件や、それを行うための手続きについて国会で慎重に議論を重ね、立法により恣意的な運用を排除できる仕組みを整えることが必要でしょう。

- Text:桑野雄一郎

- 1991年早稲田大学法学部卒業、1993年弁護士登録、2003年骨董通り法律事務所設立、2009年より島根大学法科大学院教授。著書に『出版・マンガビジネスの著作権』社団法人著作権情報センター(2009年)など。 http;//www.kottolaw.com/