国内のAI事情を把握する データでAIを読み解く

AIの導入、活用状況

企業のAI活用はどの程度進んでいるのか?

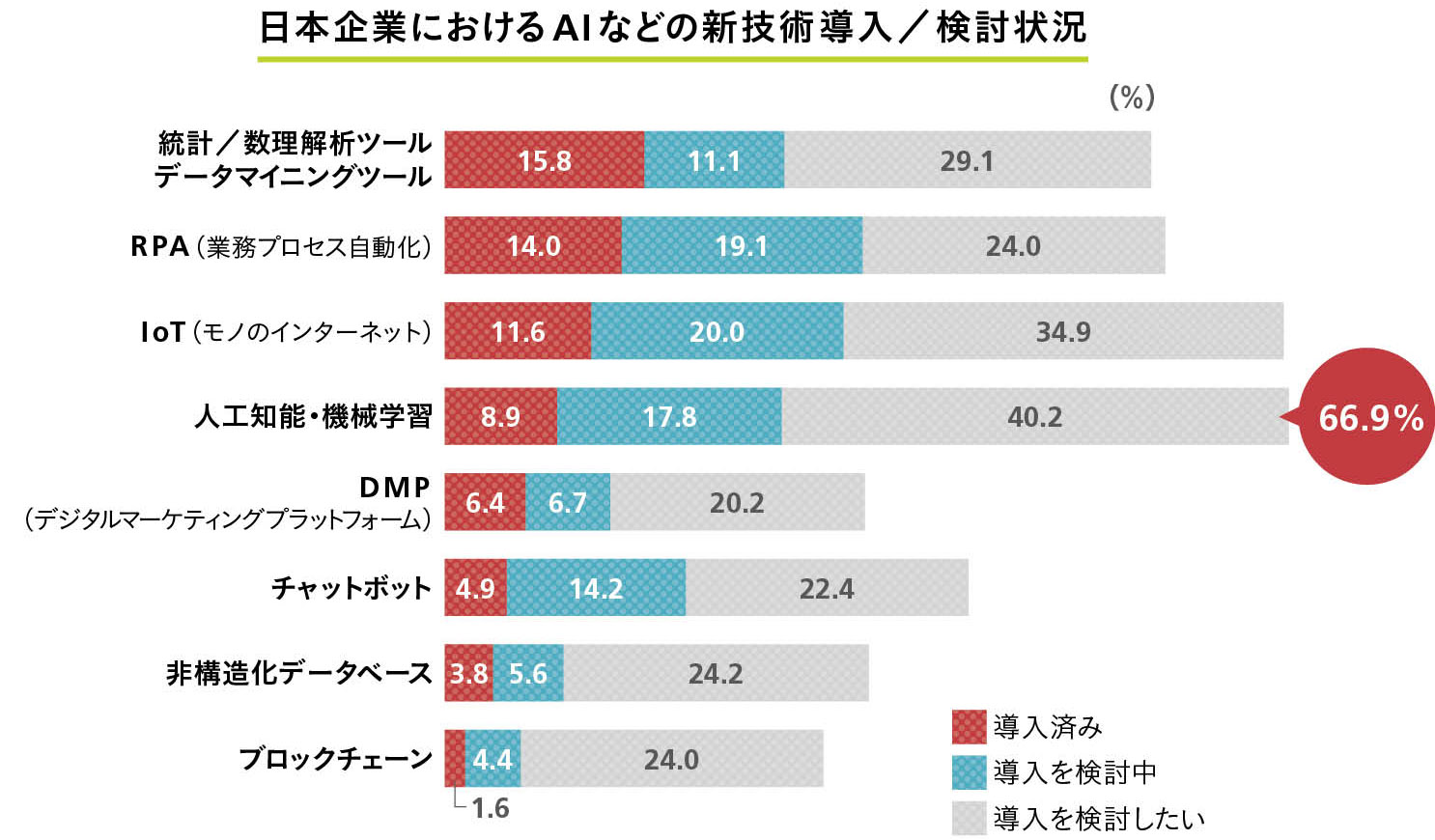

日本企業の新技術活用に関する信頼性の高い調査に、野村総研が2003年から毎年実施する「ユーザー企業のIT活用実態調査」がある。AIなどの20以上の新技術について大企業の導入状況を聞いたものだ。最新結果では「AI・機械学習」の導入企業は8.9%、検討中が17.8%、検討意向が40.2%。他の新技術と比べて低い導入率ながら検討企業の比率は高い。

企業のAI導入には、業務効率化で生産性を向上させる社内向けの「プロセス・イノベーション」と、商品・サービスに組み込み価値向上を目指す顧客向けの「プロダクト・イノベーション」の2つの領域がある。企業戦略にはどちらも重要だが、同調査によれば人手不足対応や経費削減への期待は高いものの、AIを組み込んだ商品、サービス開発への取り組みはまだまだのようだ。

また7月発表の総務省「平成30年版情報通信白書」の国際比較調査でも、日本企業はプロダクトへの導入予定企業が少なく、2020年以降の他国への遅れの懸念が指摘された。デジタルビジネスでも自動化だけでなく顧客価値の向上につなげる観点が必要だ。

クラウドの普及によるAIの民主化

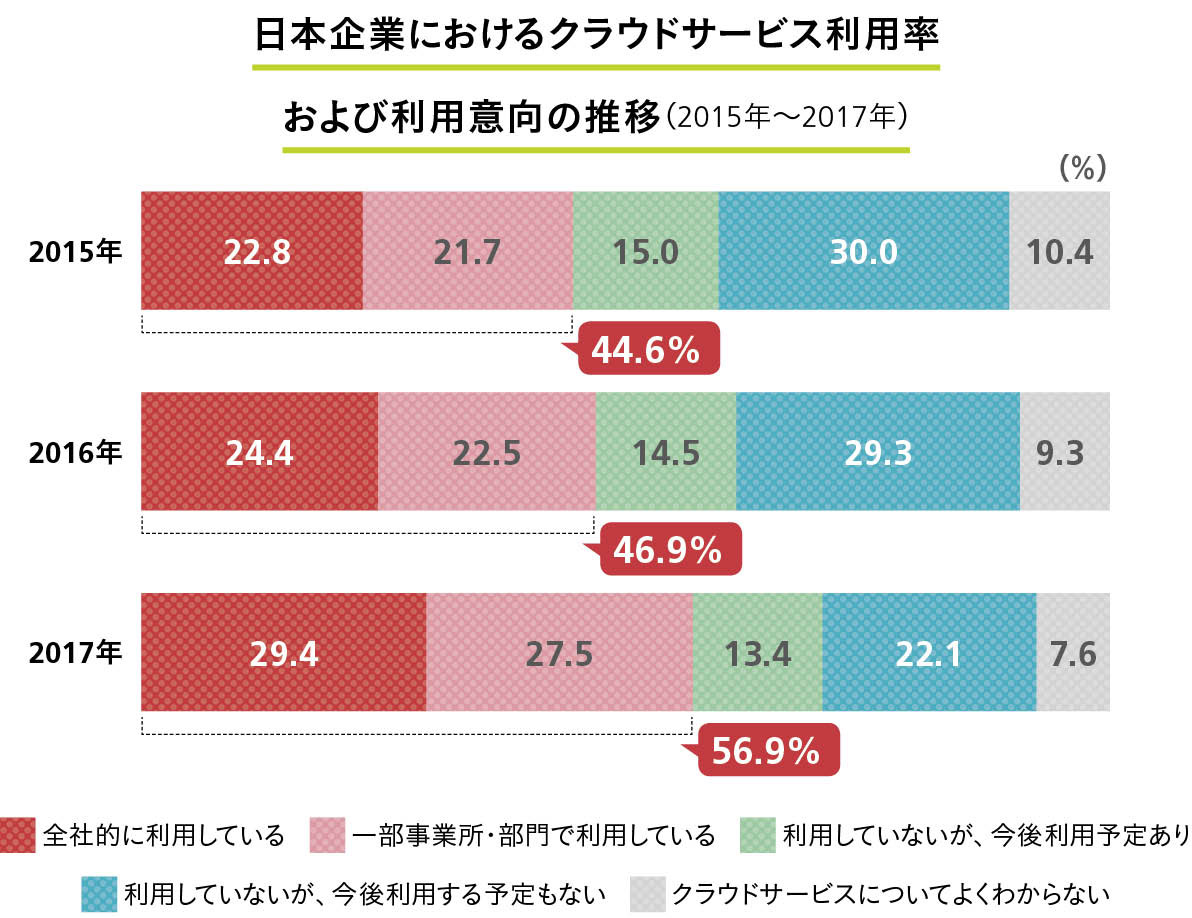

では企業がAIを「導入」するとは、具体的にどういうことか? 調査回答ではAIの導入企業が1割にも満たないが、間接的にはすでにAI技術の恩恵を受けているともいえる。日本企業でもクラウドサービスの利用が増えているからだ。かつては自社データをインターネットの「向こう側」に置くことは、主にセキュリティ面を危惧して抵抗感を持つ企業が多かった。近年では自社に置くよりも安全、との認識が高まり、総務省の「情報通信利用動向調査」によれば、全社的にクラウドサービスを利用する企業は29.4%、一部の事業所や部門で利用する27.5%をあわせると過半数を超える。

日本企業では、Amazon Web Services(AWS)、Microsoft Azure、Google Cloud、IBM Cloudなどが使われているが、これらの企業は最先端のAI技術を惜しげもなく自社のクラウドに実装しつつある。そこが競争優位の源泉だからだ。ユーザーが増えて多様なデータが集まれば、ディープラーニングによってますます精度や使い勝手が高まる。

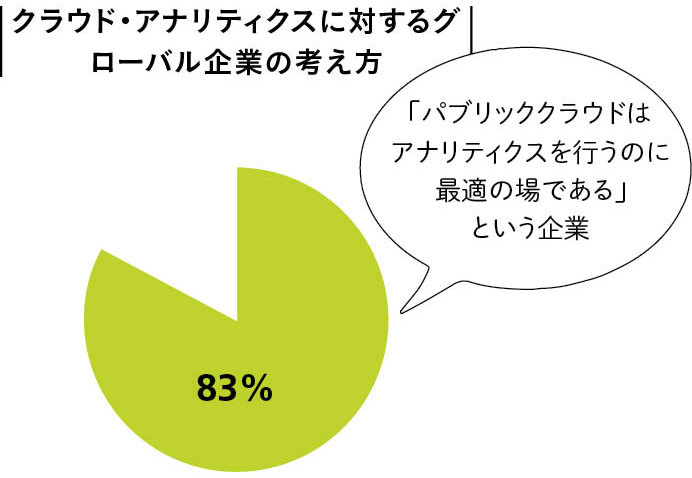

人物や商品などの画像認識、音声認識、チャットボットによる自動応答、複雑な予測モデルの自動作成、高度なデータ可視化などもクラウドを通して行われる。非常に高度な技術を安く利用できるため、このような状況は「AIの民主化」と呼ばれる。クラウド分析を手がけるテラ・データ社がグローバル企業700社を対象に行った調査では、83%の企業が分析の実行にはパブリッククラウドが最適と考え、ディープラーニングの実装が強く望まれている。

こうしたクラウドAIは、不動産や転職などのマッチングサービスなど、Webやアプリ開発で使えるため、アイデア次第で顧客に大きな価値となるはずだ。

AIビジネスの急速な市場拡大

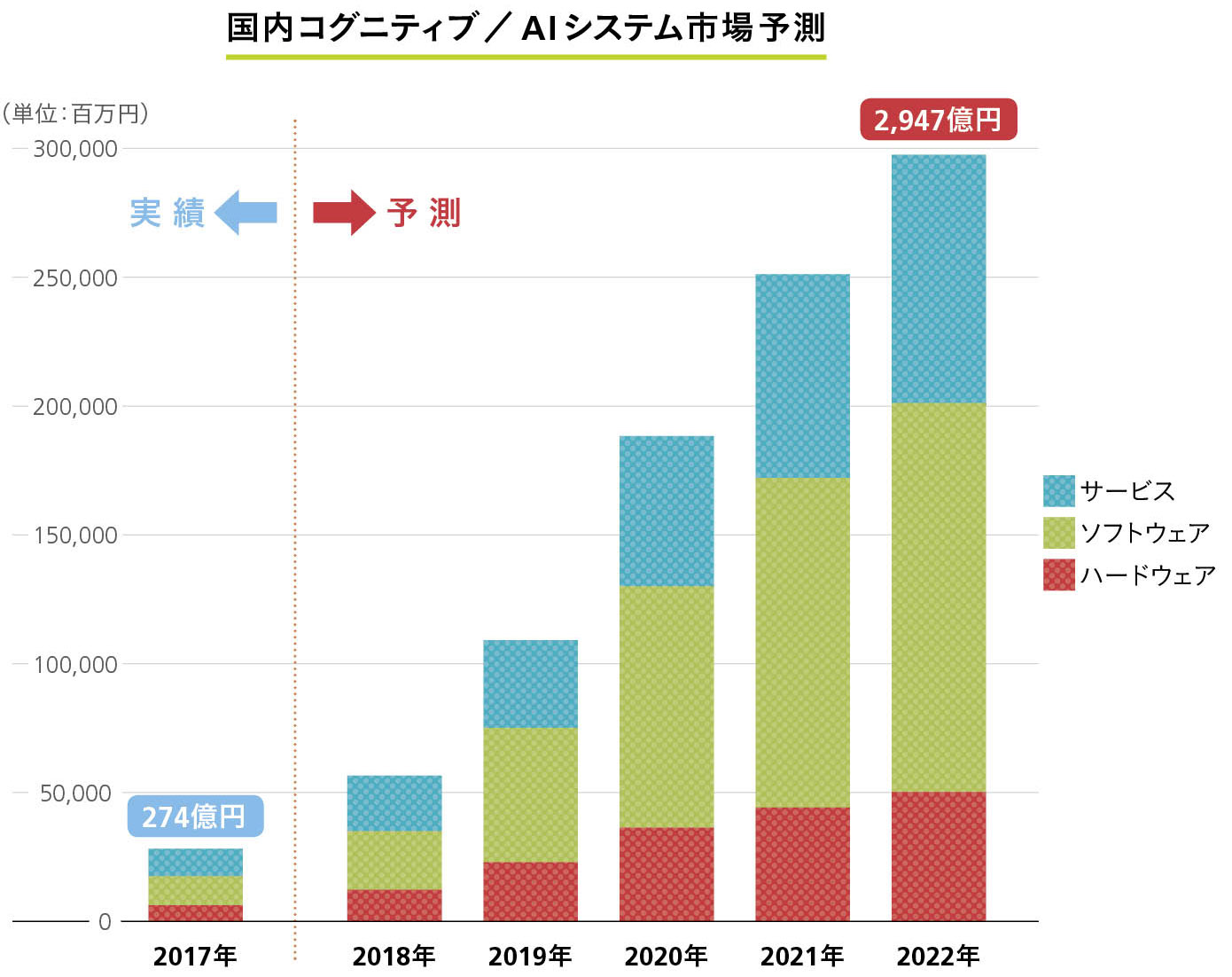

A Iビジネスの「市場拡大」とそれに伴う「人材不足」の問題をみてみよう。IT専門調査会社IDC Japanは、認識技術(コグニティブ)も含めた国内のAIシステム市場規模を、ユーザー支出額ベースで前年からほぼ倍増の274億円(2017年)と推計している。今後5年間は年間平均で60%以上の成長率を見込み、2022年には2,947億円と10倍以上に拡大するという。

米国や中国がリードするグローバル規模でみると、昨年が約1兆円(100億ドル)が定説で、数年後には20兆円とも30兆円とも言われている。開発や適用などに携わる人材需要も拡大するのは当然だ。中国テンセント社の研究機関が昨年12月に公表した「グローバルAI人材白書」によれば、世界の企業が必要とする高度AI人材は70万人不足しているが、教育機関は世界に約370で、供給は年2万人程度だという。

日本の深刻な人材不足

日本の状況も深刻だ。企業対象の調査では常にIT人材不足が指摘されるが、例えば『日経コンピュータ』が2017年に行った調査では、AI人材が「足りない」と回答した企業は90.9%にのぼった。経済産業省はAIに携わる「先端IT人材」の不足数を2018年で3.1万人、2020年で4.8万人と推計している。

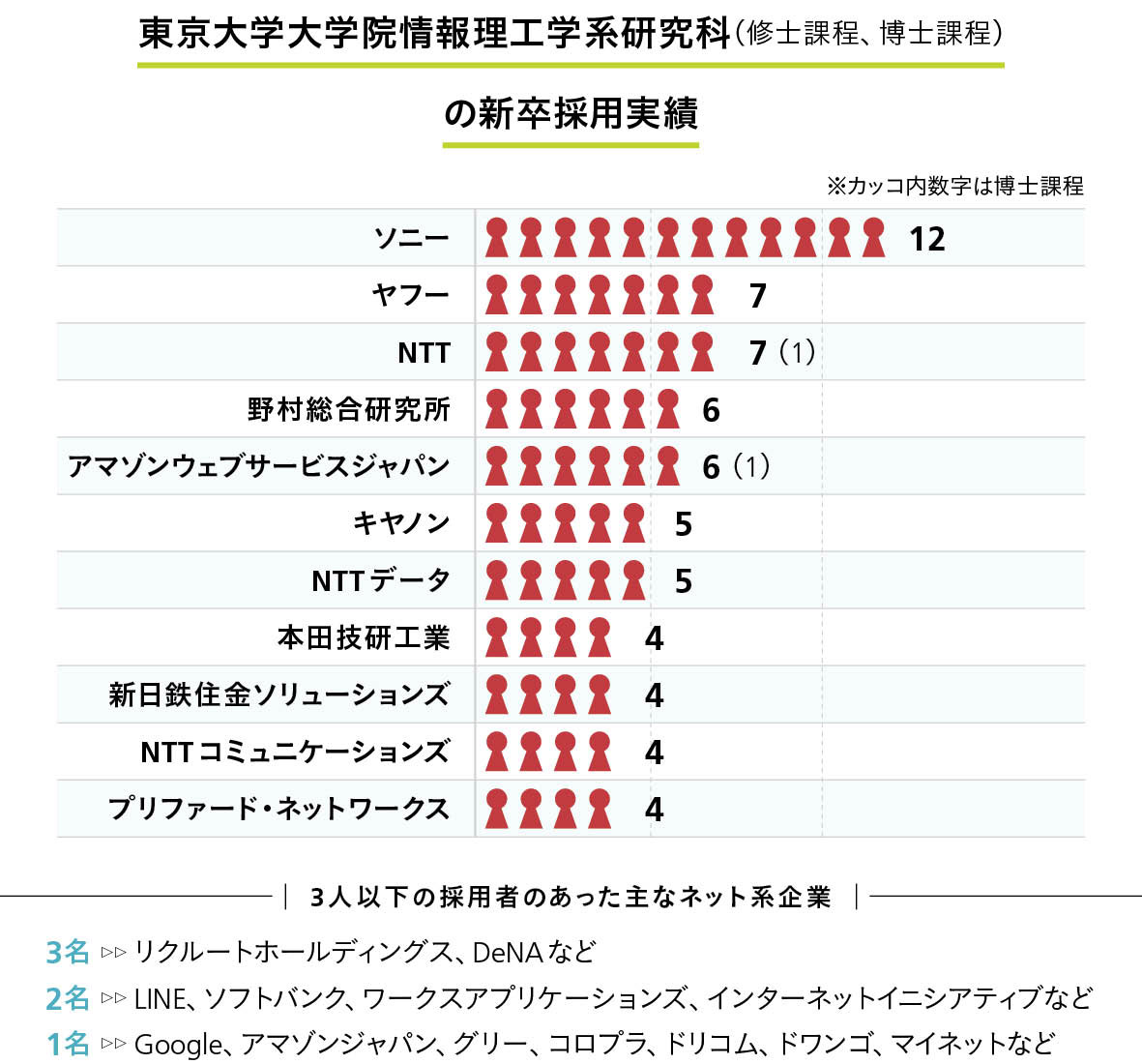

東京大学大学院情報理工学系研究科は、コンピュータ科学、数理情報学、知能機械情報学などで構成され、AIやデータサイエンスの最先端人材の供給拠点の1つだが、今年春に民間企業などに就職したのは修士博士あわせて200人にも満たない。就職先はソニー12人、ヤフーとNTTが7人、野村総研とアマゾンウェブサービスジャパンが6人。グリー、DeNA、コロプラ、ドリコムなどネット系企業も健闘しており、AI人材の幅広いニーズを確認できる。

AIで労働者の仕事や意識はどう変わるのか?

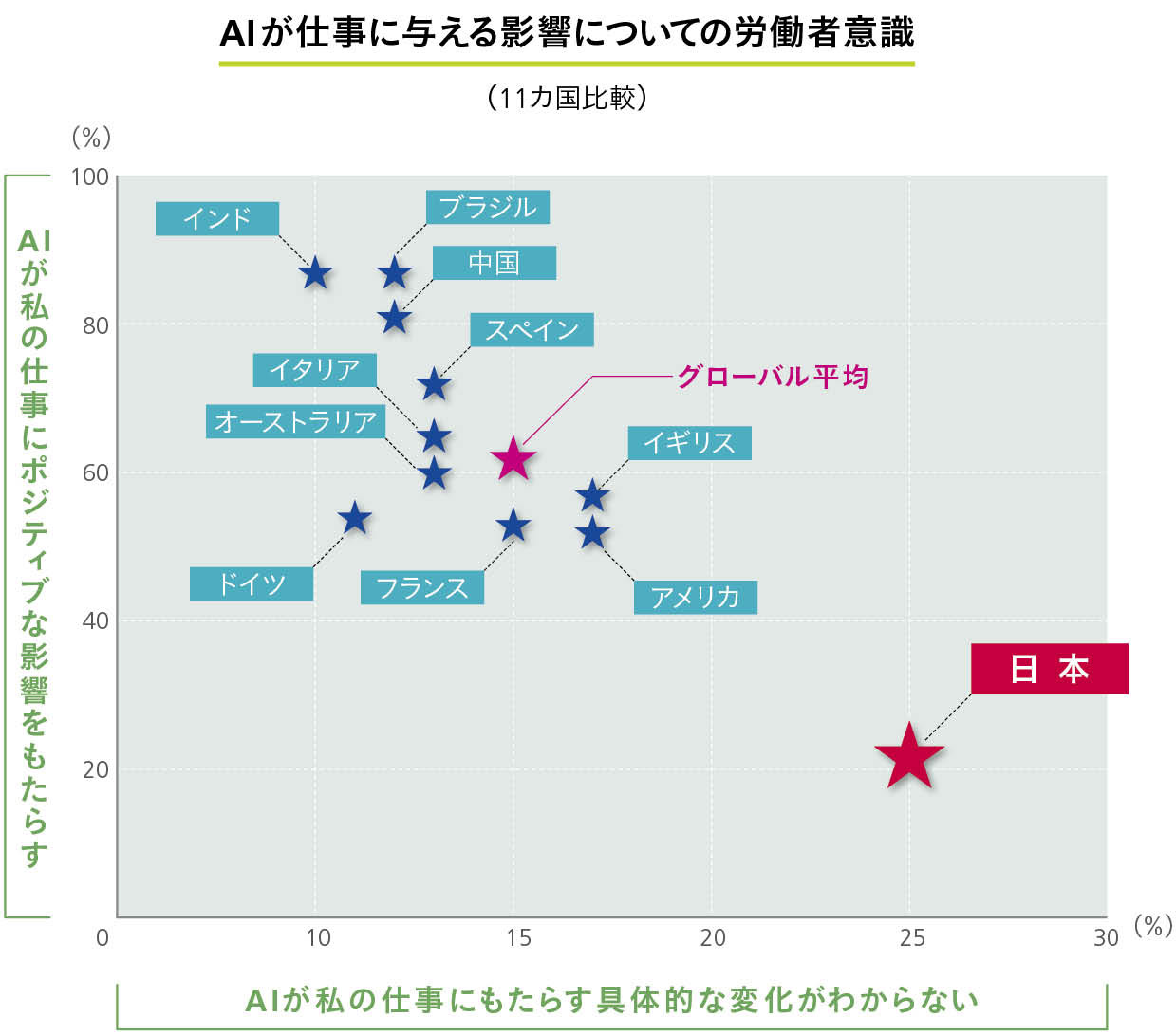

5月にアクセンチュア社が発表した世界11カ国の労働者を対象とする意識調査は、世界の中で日本の特異性を浮き彫りにして注目された。「AIが自分の仕事にポジティブな影響を及ぼす」との回答は22%で世界平均の62%と大きな乖離があり、「影響をイメージできない」という人も多い。AIとの協働に必要な「新しいスキルを習得することが重要」の回答も24%で世界平均68%から大きく外れる。技術に追いつくだけでなく意識のキャッチアップも課題だ。

AIの普及は私たちの仕事のやり方や意識も大きく変える可能性がある。定型的な事務処理や単純労働に加え、自然言語認識によって従来技術では難しい接客や顧客対応も自動化する可能性が高い。金融取引や医療診断、翻訳など高度な専門スキルが必要な仕事もAIが代替、ともいわれる。それらが「なくなる仕事リスト」などの形で拡散して不安を煽った面はあるが、本来はAIとうまく付き合うことが求められる。

鍵は、AIの理解がもっと生活者に拡がること

ただ多くの人たちの間では、まだまだAIは漠然としたイメージでしかない。オンライン講座を運営するフォーサイトが20~40代の男女を対象にした調査では、AIを「よくわかっている」との回答が4.6%で、「あまりわからない」「全くわからない」が全体の3分の2を占めた。

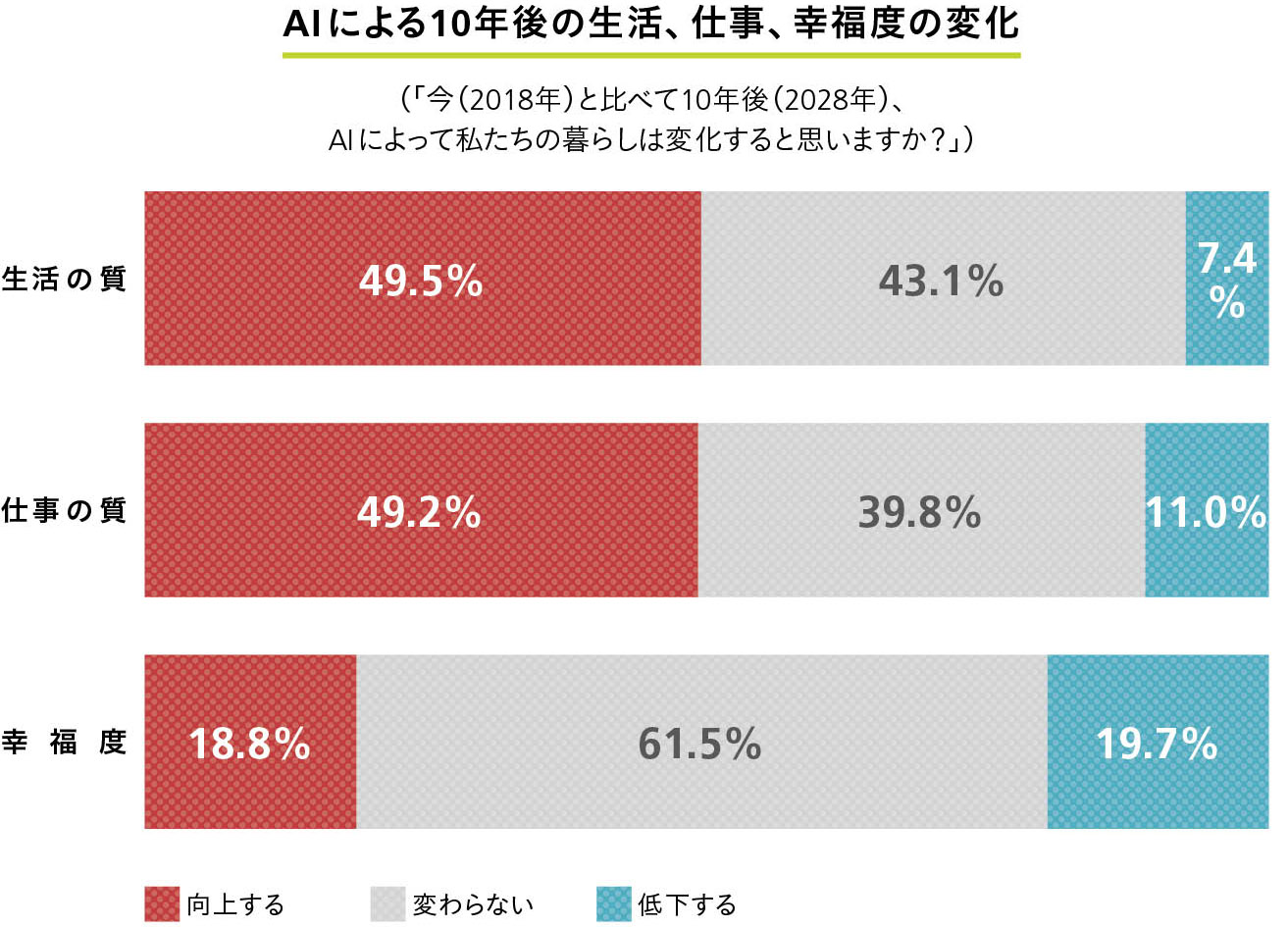

一方、AIの10年後の生活への影響について、「生活の質」「仕事の質」ともにほぼ半数の人が「向上する」と回答したのに対して、「低下する」は1割前後にすぎない。

AI専門技術者を増やすことと同じくらい重要なのは、一般の生活者にもAIへの理解が進み、漠然とした不安ではなくポジティブな期待を持ってもらうことだろう。WebビジネスやマーケティングでAI活用に取り組む私たちの課題でもある。

- Text:萩原 雅之_Masashi Hagihara

- トランスコスモス・アナリティクス取締役副社長、マクロミル総合研究所所長。※連載「データのミカタ」の著者。