なぜマーケティングでうまくUXが設計できないのか?

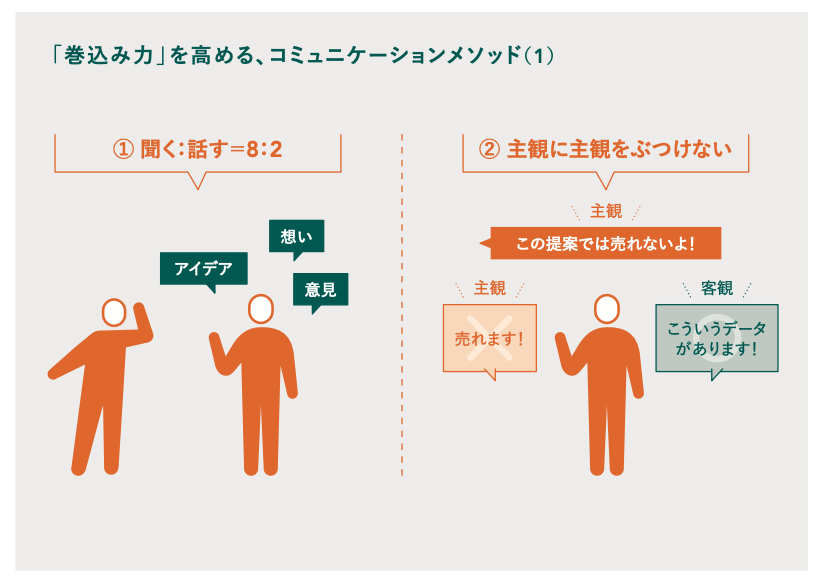

コミュニケーションがとれていなければ、人は思うようには動かない。気づかない“コミュニケーションギャップ”に要注意だ!

話してくれた人

國田 圭作さん

前博報堂行動デザイン研究所所長、現博報堂行動デザイン研究所外部アドバイザー。1982年東京大学卒業、同年博報堂入社。入社以来、一貫してプロモーションの実務と研究に従事。大手嗜好品メーカー、自動車メーカーをはじめ、食品、飲料、化粧品、家電などの統合マーケティング、商品開発、流通開発などのプロジェクトを多数手がける。近年は「健康行動」を喚起するための「健康行動デザイン」に関する研究と取り組みも行っている。

人と人、向き合うところにギャップあり

顧客体験(UX)には一瞬の強烈な体験と、その一連の累積経験の両側面があることに注意が必要だ。一連の体験のすべてを完璧な形で提供することが難しいとすれば、その中でどこに感動や満足のピークを持っていくかを考えよう。

人は最後に経験した印象の記憶が強いので(終わりよければ、すべてよし)、そこに徹底注力する必要がある。例えば、「自動車を買う」という行動は数カ月、場合によっては数年にわたっての進行プロセスで、さまざまなポイントでUXのありようを管理しておきたい。「有終の美」を飾るにはどこがキーになるだろうか?

顧客側からすると「心待ちにしていたマイカーが我が家にやってくる瞬間」、つまり納車のタイミングがもっともテンションが上がるポイントかもしれない。しかし、売り手(販売店の営業スタッフ)にとっては商談が決定した「成約」の瞬間が気持ちのピークで、「納車」はアフターサービス(後工程)という認識だったりする。そうすると、当然そこに買い手と売り手のコミュニケーションギャップが発生する。

「一番嬉しい瞬間に寄り添い、一緒に祝ってほしい」顧客の期待値に対して、営業スタッフが少しでも事務的な印象を与えれば、顧客満足は大きく低下する。それ以前のプロセスでどんなに素晴らしいUXを提供していても、最後の最後でネガティブに転じる可能性がある。

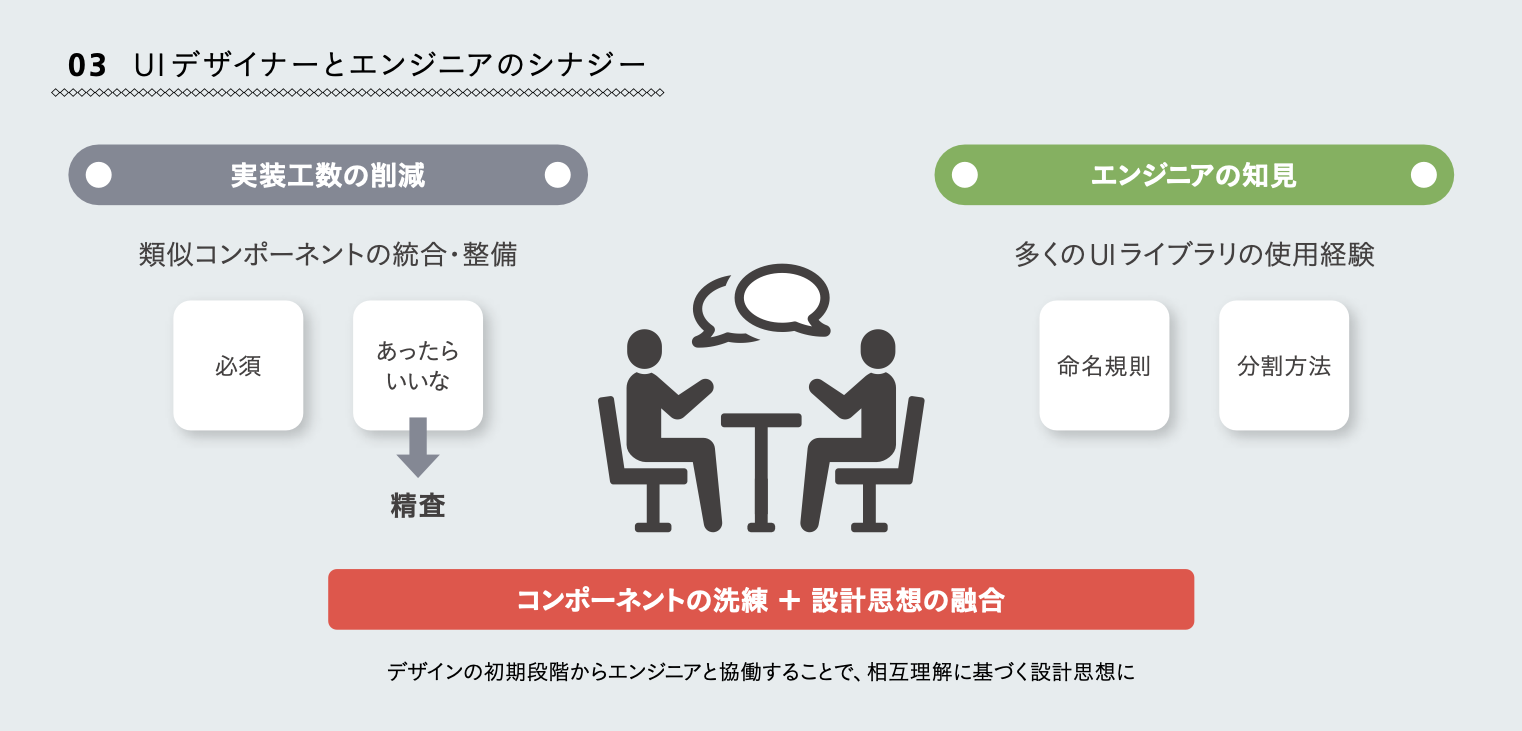

このように買い手と売り手など、立場の異なる人間が相対する場面では必ずコミュニケーションギャップが生じる。その自覚が必要で、ギャップが生まれやすい箇所や生まれる要因の把握が重要だ。そのためには、一連のUXのフローやそこに潜む両者のギャップを記入したチャート(01)の作成をおすすめする。

マップには、顧客側、売り手側それぞれの立場から、各プロセスで起きるコミュニケーションギャップを記載する。あわせて、ギャップを解決するためのアイデアを併記するのもいい

UX全体を俯瞰して、ギャップのありかを探ろう

では、ギャップをどう見つけるのか。それには徹底的な現場観察しかない。例えば、使用状況を定点カメラで撮影し、商品の使われ方を観察する。WebサイトのUI/UX改善と同じ手順だ。商品が3ドア式の冷蔵庫であれば、どの扉をどの時間帯に何回開閉したかをカウントする。仮に野菜室の使用頻度が一番多いなら、位置を一番使いやすい腰や肘の高さに持っていくべきだ。

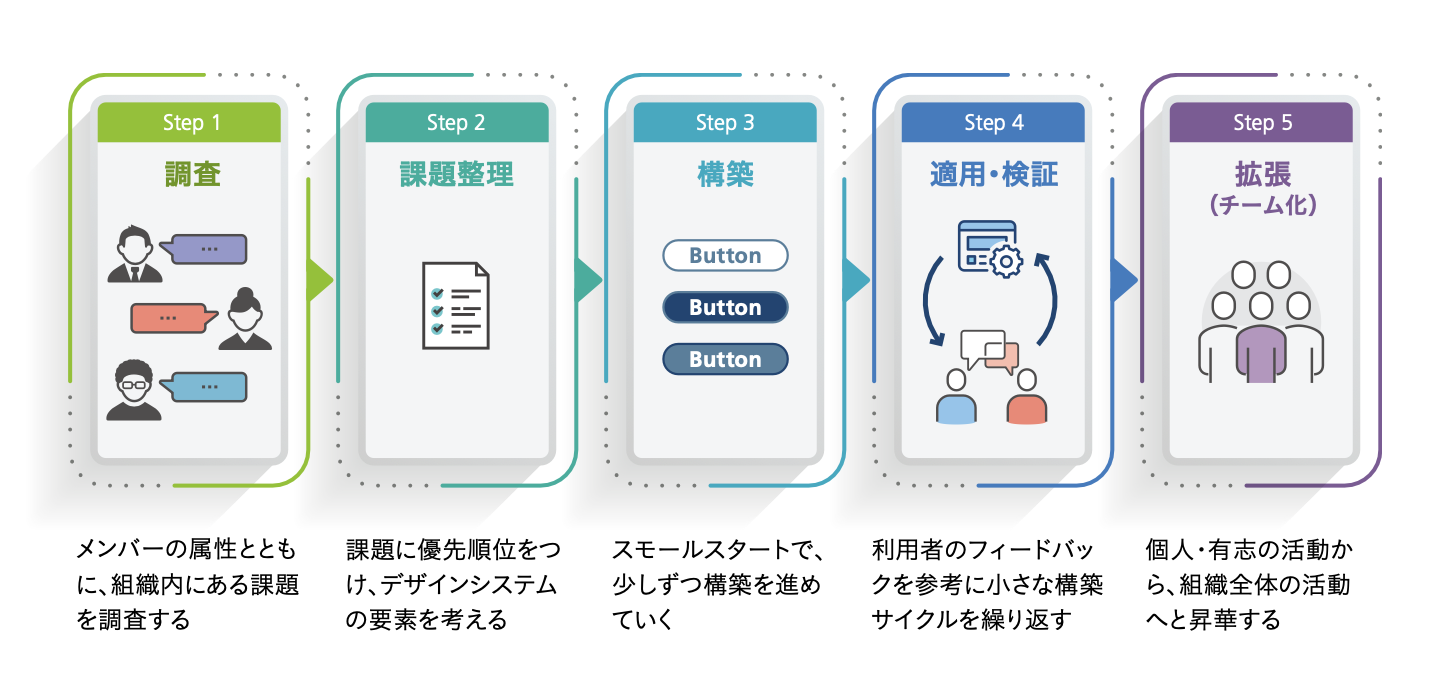

旅行商品だとどうだろう? 多くの旅行サイトはまず「行き先」を選び、日程と予算で希望のツアーを絞り込む分岐構造になっている(02)。これは非常にロジカルでミッシーな(漏れのない)設計だが、実際の顧客はそんなにロジカルに考えていない。「何となく旅をしたい」と思っていても、どこに行きたいかわからず、計画がなかなか具体化しない、という未充足が存在している。

一方で、売り手側は「人はどこかに旅行したいはず。複数の旅行先候補を比較検討するはず」と決めつけているふしがある。ここに大きなコミュニケーションギャップがあり、かつ新たな旅行行動を誘発する大きなチャンスも潜む。

ある航空会社が始めた「規定の半分くらいのマイル数で、どこかにフライトできる」というマイレージサービスは、旅行を思い立つ時の顧客の未充足をよく理解している(03)。自分だけなら思いつかない旅行先をランダムに提示されて、旅への気分が高まる仕組みだ。自分で思いつく旅先は経験済みか検討済みなので、改めてそこへ行く理由が乏しい。旅行の思い立ち行動が停滞するのに対して、「行ったことのない未知の旅先」への旅行体験なら、人生の素晴らしい思い出になるかもしれないからだ。

「思い立ち」は必ずしも行き先(デスティネーション=方面)ではない。プロセスの中盤、例えば洋服やカバン、カメラの購入が思い立ちになることもある

自分では考えもしなかった旅行先をランダムに提示(4択)、しかもどこに行けるかは直前でないとわからない、一種のセレンディピティ体験を提供するマイレージサービス。顧客の旅行需要の発掘だけでなく、早期のマイル交換体験=マイレージプログラムからの離脱防止という効果も期待できる

※Web Designing 2018年2月号掲載記事を転載