リモート共創での企画と制作の進め方(2)

4.複雑なプロジェクトをツールで管理する

プロジェクトを一元管理できる「Notion」

前述したGoogleドキュメントを使った共同編集は、小さなプロジェクトやアイデア出しの段階ではとても使いやすいのですが、中~大規模のプロジェクトを進めていくとなると、タスクの種類が分散するので管理が難しくなります。そうした際は、プロジェクト管理のためのツールを活用しています。

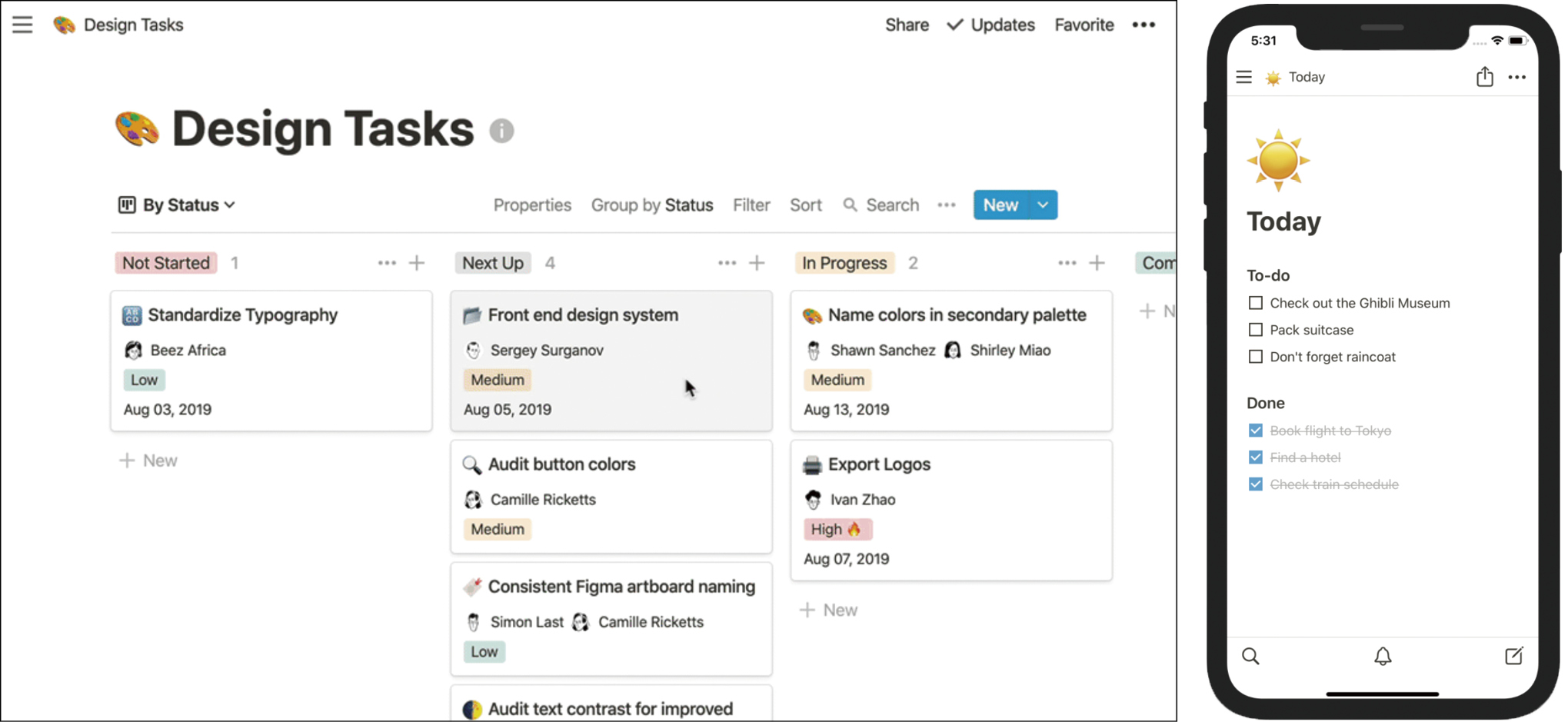

さまざまなツールがあるので何がベストとは言い切れないですが、最近は「Notion」をよく使っています(07)。GoogleドキュメントやGoogleスプレッドシート、カレンダー、タスク管理ツールのTrelloやBacklog、チャットツールのChatwork、ソフトウェア開発プラットフォームのGitHub、Wikiなどと同等の機能が、全部これ一つに詰まっています。そのため、プロジェクト管理に複数のツールを使わずに「これだけ見ればいい」のがNotionを使う上でのメリットです。

用途ごとに単機能で素晴らしいツールもあるので、それらを組み合わせて使うメリットももちろんありますが、管理が難しくなります。複数のツールをまたいで使うと、たとえばこの内容はGoogleスプレッドシートのタブを移動して、これについてはスライドのコメントをさかのっぼてと、マルチタスク状態になっていきます。さらに、タスクごとに使うべきツールを覚えたり、メモをして管理をするという手間が発生してしまい非効率的です。すべてのタスクをNotionで一元管理することにより、ツールごとの使い分けを記憶したりメモしたりしていた分の頭のメモリが、他のことに使えるようになります。

monopoでは、Notionの機能であるボードとカードでデザインの構成をまとめるほか、実装まですべてのタスク管理、Wikiによる情報集約、データベースでの情報管理などを活用しています。その他、見積もりの項目とその内訳のノート、デザインのフィードバック管理、具体的なデバッグのタスク管理まで、すべてこれ一つで完結します。UIが優れているので使いやすく、絵文字が使えるのも便利です。無料でも使え、iOSやAndroidアプリも提供されています。

まだ新しいツールなので利用者は多くないかもしれませんが、すでに多くのユーザーによるコミュニティができています。機能紹介記事がWeb上でもたくさん公開されているので、関連情報を得やすい点も良いところです。今後はますます浸透していくのではないかと思います。

ただ、Notionはカスタマイズ性が高く、その方法もたくさん公開されているため、こだわれば一日中カスタマイズに時間を使ってしまいます。あまり凝って時間をかけすぎないよう注意が必要です。どのツールにおいても、ツールを使う時間と、ツールを使うために情報をインプットする時間はできるだけ短く利用できることが大事だと思います。使ってみて、「繰り返しこの作業をしているな」と思ったらショートカットをつくったり、より良い方法を調べたりという、「時間をかけないための時間のかけ方」を工夫することが大事です。

Notion(https://www.notion.so/)では幅広い機能を備えているので、複雑な管理が必要になる規模のプロジェクトでも、このツール一つで管理が可能です。複数ツールを併用することで発生する手間を抑えてくれます

少人数間でのタスク管理に「Trello」

最近リモートで手掛けた事例として「CELLULAR AGRICULTURE SOCIETY」という細胞農業を促進する国際的な非営利団体のサイトがあります(サイトについてはP134で紹介しています)。このプロジェクトのクライアントはアメリカのフロリダ州に籍を置き、日本とmonopoロンドンを中心に4カ国で制作してきました。このときも、英語を共通言語としてNotionでプロジェクト管理を行いました。

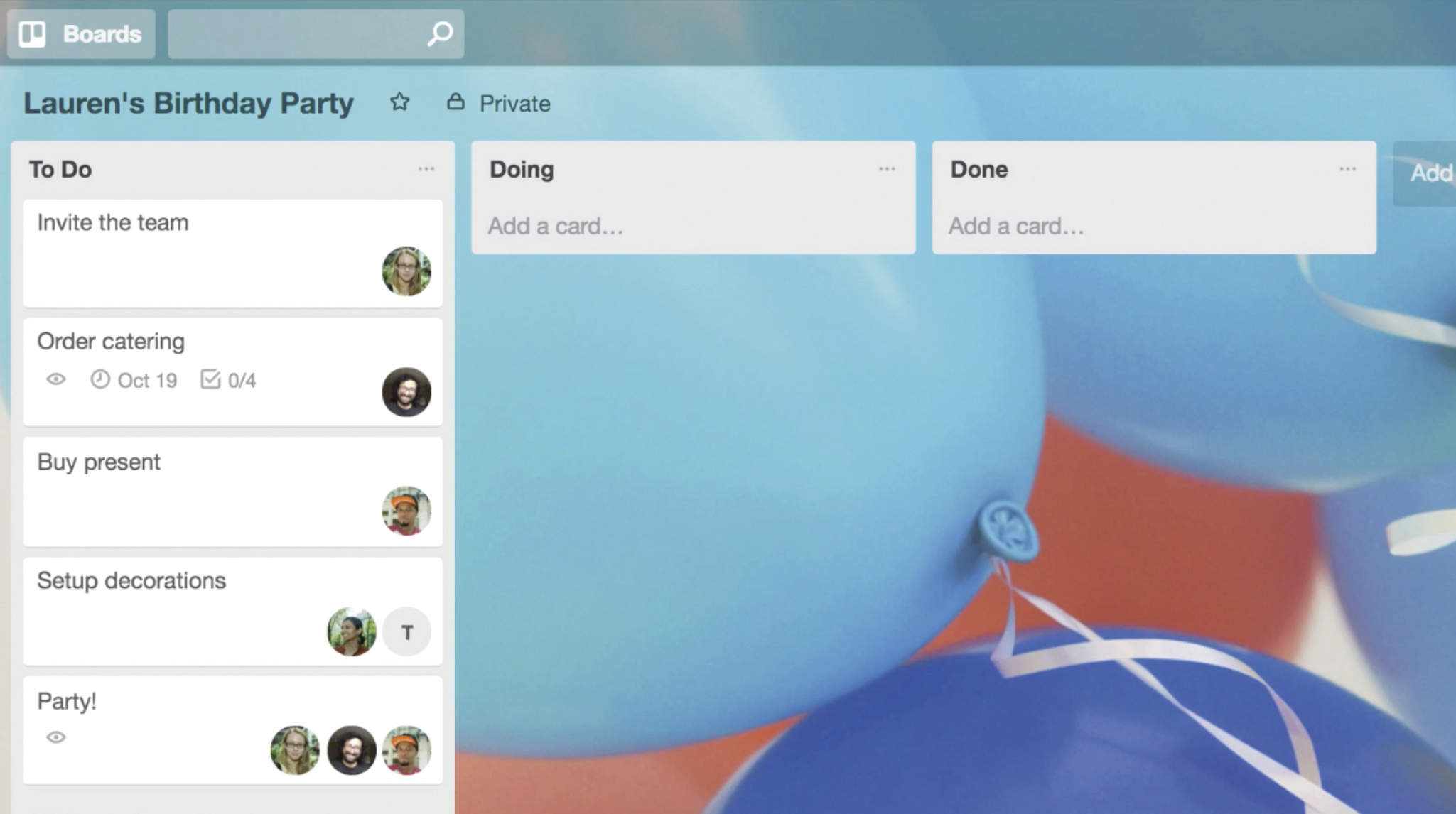

しかし、開発はタスクが細かかったのと日本人2人だけのやりとりで日本語でやりとりをしたほうがスピードが上がる状況だったため、別に「Trello」で管理をしました(08)。過度な機能が必要ないときは単機能のツールを使うなど、状況に応じて使い分けています。

ツールは新しいものが出てくることもありますし、プロジェクト内容によってもどれが適切かは変わってきます。その都度、プロジェクトに一番ふさわしいと思うツールを選ぶとよいでしょう。

タスク管理ツールTrello(https://trello.com/ja)では、一つひとつのタスクをカードとして登録し、ボードというスペースで、進捗状況ごとのリストにまとめて管理していきます。シンプルに小規模のタスクだけ管理したいというときは、こちらも有用です

5. リモートでグローバル化しスピードが上がる

グローバルに人材をアサインできる

リモートでの制作は、ただ人が集まることができない状況の代替え手段ということではなく、むしろ良くなる点もあります。その一つが、場所に縛られないので、全世界のクリエイターとやりとりすることができる点です。英語でコミュニケーションするだけでも、選択肢や可能性が何倍にも広がります。国内の遠方に暮らすクリエイターとも仕事が可能になります。

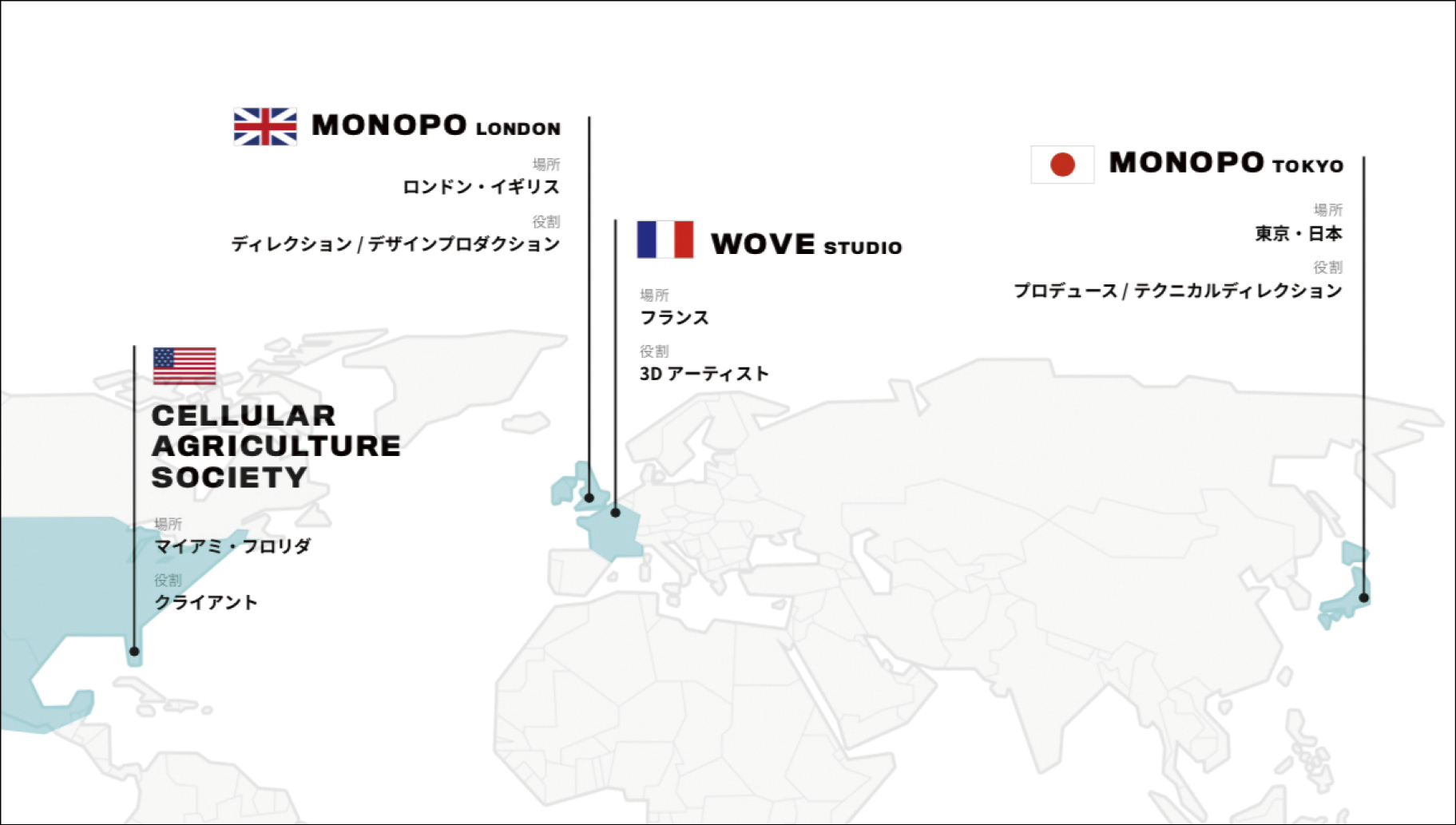

先ほど触れたリモートで制作した「CELLULAR AGRICULTURE SOCIETY」というサイトでは、monopoが日本・東京とイギリス・ロンドン、クライアントがアメリカ・フロリダで、CGアーティストのプロダクションがフランスという4カ国で主に制作しました(09)。

ものづくりはどんな人と一緒にやるかということがすごく大切です。世界中には優秀なクリエイターがたくさんいます。日本にはとても優秀なクリエイターが多いのですが、求める技術を持つ人が他の仕事で忙しかったとしても、他の国でその技術を持った人の手が空いているということもあります。ヨーロッパなどのクリエイターから見ても、アジアはマーケットが大きい割にグローバルに対応している広告会社や制作会社が少ないので、どうアプローチしたらいいだろうかという課題を持っていました。そこに我々が入っていくことで、いろいろなクリエイターとコラボレーションできるようになりました。

また、そうしたコミュニティの中には、日本在住の外国籍クリエイターもいます。たとえば、海外目線で日本の映像を撮影してほしいという依頼に、日本在住の外国人カメラマンをアサインすることで対応できます。

monopoがリモートで制作した「CELLULAR AGRICULTURE SOCIETY」では、制作チームとクライアントが日本、イギリス、フランス、アメリカと4カ国で行いました。こうした制作体制を実現できるのは、リモートのもたらす大きなメリットです

時差をうまく利用して制作スピードを上げる

グローバルなやりとりをするようになると、時差があって大変な部分もありますが、むしろ効率がよくなることが多いです。お互いが同時に働いている時間が限られるので、自ずとその時間に対してしっかりと向き合うようになります。チャットを行うときも、5分だけでも即レスで密度の高い会話になります。

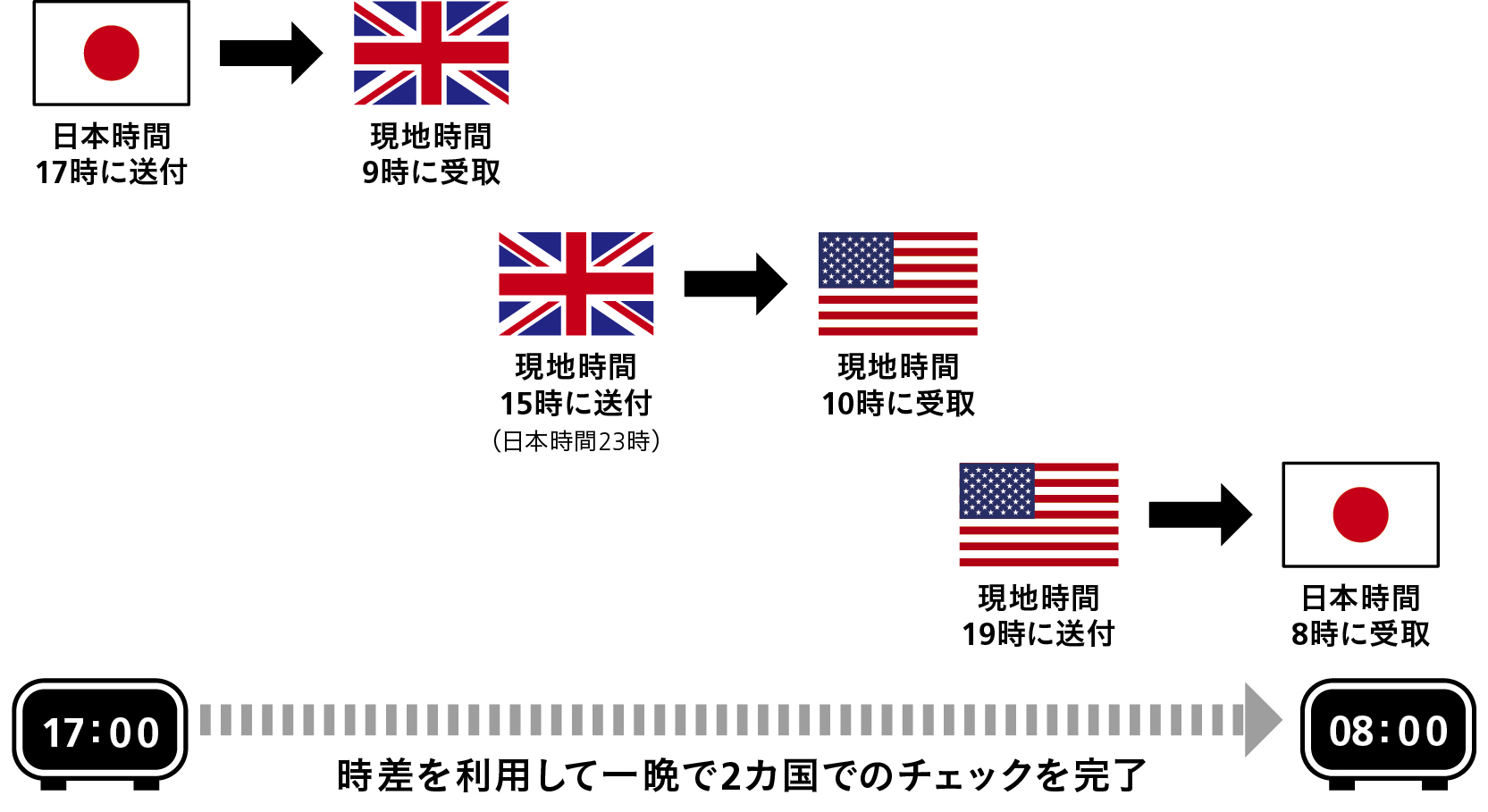

また、制作物の確認フローも、時差を利用することでとても速くなります。たとえば「CELLULAR AGRICULTURE SOCIETY」のときは、東京で制作したものを17時頃にロンドン支社へ送ると、その頃向こうは朝9時頃で、クリエイティブチェックをしてくれます。そこから、ロンドンの15時くらいにフロリダのクライアントに送ると、向こうは朝10時頃になっています。そして、クライアントが夜までにチェックしてくれると、送った翌朝には2カ国からのフィードバックが東京に返ってきています(10)。

ただ、ファイルを添付し忘れたなどのミスをしてしまうと丸1日進行が止まってしまうので、そうしたミスや不足がないかという点でもやりとりは正確に、きちんと準備することが大切です。

時差があることで、一方が退社してから翌朝出勤するまでの間が相手の勤務時間になるため、夕方に提出したフィードバックを翌朝受け取れるという効率的な時間の使い方ができます

承認フローもスピードアップ

国内でのプロジェクトも、リモートによって決済フローが速くなります。従来は、何かを提案・提出したら「一度持ち帰って検討します」という時間が必ずあり、たいてい2日くらいの待ちました。リモートでやる場合は、そうした持ち帰りの時間が一切なくなりました。「一度持ち帰って上司に承認を取ります」という話になったら、「いま上司の方もZoomに呼べますか?」と聞いて、一緒に話をするようにします。そうするとその場で決まり、とても速いです。

従来よくあった「(その場にいない)上司がデザインがちょっと違うと言い始めまして…」みたいな場合も、「じゃあ一緒につくっていきましょう」と上司の方にZoomで話を聞きながらリアルタイムに共創していきます。何度もつくり直すことによるムダなコストも防げ、クオリティも上がり、何より共創する楽しさを感じられます。こうして決済者を巻き込みやすいのは、リモートだからこそです。結果としてクライアントとも共創関係を築くことができ、いい仕事へと結びつきます。

サイト制作では、実制作の時間よりも、何をつくるか決めたり、承認を取ったりする時間に多くを割いてきました。そこが速くなれば、納品も速くなります。monopoはとても納品スピードが速いのですが、こうした承認の速さが大きな要因だと思います。

今後、従来のように人が集まって制作できる状況になっても、リモートで培った良い部分はそのまま残して、ハイブリッドにやっていくことで、効率的でクオリティの高い制作が行えるのではないかと思います。

- 教えてくれたのは…佐々木芳幸

- monopo代表。2011年monopoを学生起業。クリエイティブエージェンシーとして国内外のブランドにサービスを展開する。

- 高橋健太

- monopoプロデューサー/テクニカルディレクター。国内外のクリエイターとチームを組み、デジタルプロジェクトを担当する。