リモートワークが生み出す大きな可能性とは!?

この数カ月、多くの人が経験したであろうリモートワーク。本気で取り組む中で、メリットやデメリットをそれぞれ感じたのではないでしょうか。

では、そこで得た知見をどう活かせばいいのでしょう。今号では、リモートワークを単にオフラインの代替ではなく、クリエイティブが抱えていた課題を解決し、新しい未来を切り拓くための新しいワークスタイルとして捉えることができるのではないかと考えました。

そう考えるきっかけとなったのは、2020年6月号の小特集で行った、Goodpatch Anywhereへの取材でした。意欲的にフルリモートを実践する彼らの働き方には、新しいクリエイティブワーク構築のためのヒントが込められていると感じ、あらためて取材をしてみると、そこにはさまざまな学びがありました。

Q•リモートワークの経験って今後に活かせるのかな?

Suggestion

リモートワークを逆手に取ってオフラインを超える環境をつくろう

ビデオ会議、ホワイトボード、共同制作。リモートワークでおなじみのツールもその使い方によって中身は大きく変化します。まずはGoodpatch Anywhereがどんなリモートワークをしているかを尋ねていきます。

Goodpatch Anywhereが実践する一歩進んだ「リモート」

WD まずは事業責任者である齋藤恵太さんに伺います。Goodpatch Anywhereは、新型コロナウイルスの影響でリモートワークが広く行われる前からスタートしていますよね。背景にはどんな課題があったのでしょうか。

斎藤 この数年、UIやUXデザインの重要性が高まるにつれ、Goodpatch では多くの仕事の依頼をいただくようになりました。しかし、それらすべてに応えていくためにはリソースが足りない、つまりデザイナーの数が不足しているという課題を抱えていました。それを解決する方法としてGoodpatch Anywhereを立ち上げたんです。

WD 人材が不足している際には、オフィスを大きくするのが一般的だと思いますが、リモートで解決しようと考えたのはなぜでしょう?

斎藤 短期的に人数を増やすというならそれでいいと思うのですが、「実力があっても遠方に住んでいるデザイナー」や「出産や育児などの理由で時間の自由が効かないデザイナー」にも僕たちの仲間になってほしいと考えた時に、これまでの常識の中で採用していても、今後のデザインニーズを満たす規模にはなれないと考えたからです。そこで「東京のオフィスで正社員として雇用する」という根本的なところから見直せないかと考えました。

WD クリエイターのリモートワークというと、「クラウドソーシング」のような形もありますが、Goodpatch Anywhereはそれとは違いますね。

斎藤 クラウドソーシングにもさまざまな形があると思うので一概には言えませんが、GoodpatchではLP1枚でいくら、バナー1枚でいくらといった仕事はしていません。僕らのデザインはクライアントの事業そのものなので、インハウスのデザイナーと同じく主体性を持った存在としてチームに加わっていただきます。

WD Goodpatch Anywhereが実践しているリモートワークのノウハウは、2020年6月号で取材をさせていただきましたが、その仕組みの大きなポイントは以下のようになるでしょうか。

① メンバーそれぞれの意見をプロジェクトに活かせるように「心理的安全性のあるチーム」を全員でつくりあげる。

② MiroやFigmaのようなリアルタイムにコラボレーションできるツールを最大限に利用する。

Q•オフィスに通わなくても仕事ができることはわかったけど…

Suggestion

「オフィスに通う」という常識すら疑える今は、理想の未来に向かうチャンスです

リモートワークを経験したことで、オフィスに通わずとも仕事ができると感じた人は多いと思います。当たり前を疑い、「本当に重要なこと」を磨きあげると、優秀な人も、面白い仕事も自然と集まってきます。

デザイナーの量と質を高めるための手段として

WD 現況を教えていただけますか。

斎藤 スタートしてからおよそ1年半ほどですが、UI/UX、プロジェクトマネジメント、IA(インフォメーションアーキテクト)などの専門分野を持った120名以上のデザイナーが仲間に加わり、すでにさまざまなプロジェクトに取り組んでもらっています。

WD ここからは実際にGoodpatch Anywhereに参加されている五ヶ市壮央さんと大橋正司さんにも参加していただきたいと思います。五ヶ市さんは東京から札幌にUターンされたんですよね。

五ヶ市 はい。地元に帰ってUXデザインの経験を活かせればと考えていたのですが、東京と比較するとデザインをする環境が整っておらず、特にUXのように上流から踏み込む仕事を自分だけで進めることに難しさを感じていました。そこでGoodpatch Anywhereに参加しました。

斎藤 大橋さんは自身の会社の仕事と並行してGoodpatch Anywhereに参加してくださっています。

大橋 案件自体が最先端の領域で魅力的だったことに加えて、リモートワークという形をとりながら、チームの全員がプロジェクトに深く関わる点が挑戦的で面白そうだと感じたこと、さらにはデザイナーの成長や育成という視点からも見ても興味深いと感じて参加することにしたんです。

斎藤 お二人ともそれぞれ高い専門性と経験を持った、優れた人材です。こうした人たちが集まってくれるような状況が、Goodpatch Anywhereの可能性をどんどん広げてくれていると感じています。なお、ここで詳しくは触れませんが、報酬体系についても、こうした新しい働き方に合ったものを採用しています。

Goodpatch Anywhereでは、さまざまなオンラインツールを使って、リアルタイムでコミュニケーションを取りながら作業を進める工夫をしています。利用しているツールはほとんど、カーソルの動きまで共有できます

Q•今後もリモートワークを続ける意味はあるんだろうか?

Suggestion

リモートワークをきっかけに「デザイン」が抱える構造的な問題を考えよう

Goodpatch Anywhereで興味深いのは、リモートワークを実現することで、クリエイティブワークが抱える課題を解決することを目指している点。今後のリモートワークを考える上で重要なポイントとなるでしょう。

プロダクトをつくるには多様な知識と能力が必用

WD “リモートワークの成果”を考える際、一般的には「会社で行う場合と同等の仕事ができたか」といった点がモノサシになることが多いように感じます。しかし、五ヶ市さんと大橋さんからは、リモートワークに取り組むことで仕事の質も向上するといったお話がありました。

斎藤 仕組みづくりを進める際に重視したのは、デザインという仕事にまつわる課題を解決して、よりよい環境をつくるという点です。オフラインの代替環境の構築を目指しているわけではないんです。

WD 解決すべき課題とは?

大橋 ひとくちにデザインといってもその領域は幅広いものです。広告系もあればUXデザインもある。エンジニアリングも理解しなければならない。すべてを担当できる人などいないはずなのに、1人でなんとかなると思われているところがあります。

五ヶ市 デザイナーという肩書があると、名刺制作とか会社サイトのデザインなども任されることが多いですし、プロジェクトではエンジニア10人くらいを相手にしなければならないこともあります。経験やスキルだけではどうしようもないビハインドを抱えている方も多いと思います。

WD 仕事の重要性に対して、デザイナーの数が少ないのは事実だと思います。

斎藤 デザインはさまざまな情報を統合しなければいけない高度な仕事です。それなのに、組織のコミュニケーション不全を労働時間の長さと気力でつくりあげた「アウトプット」で説得しようとしてしまう。もっと本音で話し合い、建設的なディスカッションや作業にすべてをつぎ込むべきで、それでも足りないくらいなのですが…大規模プロジェクトでも、1人に負荷と責任が集中してしまう。

五ヶ市 電機メーカーに勤務しているときは、デザイナーや専門家が集まって共同でデザインを進め、レビューをしあいながらプロジェクトを進めていくことがありました。フリーになってからも、そうした良い点を採り入れられないか、と感じていました。

議論をしながら共同でデザインを行う

WD Goodpatch Anywhereではデザイナー同士でチームをつくるというわけですね。

斎藤 はい。それぞれ高い専門性を持ったメンバーをアサインしてチームをつくり、コラボレーションしながらプロジェクトを進めます。

WD 具体的にはどうコラボレーションをするのでしょうか。

斎藤 アイデアを整理したり、意見をまとめる際には「Miro」を、デザインをする際には「Figma」を利用し、ビデオ会議やチャットをしながら作業を進めています。

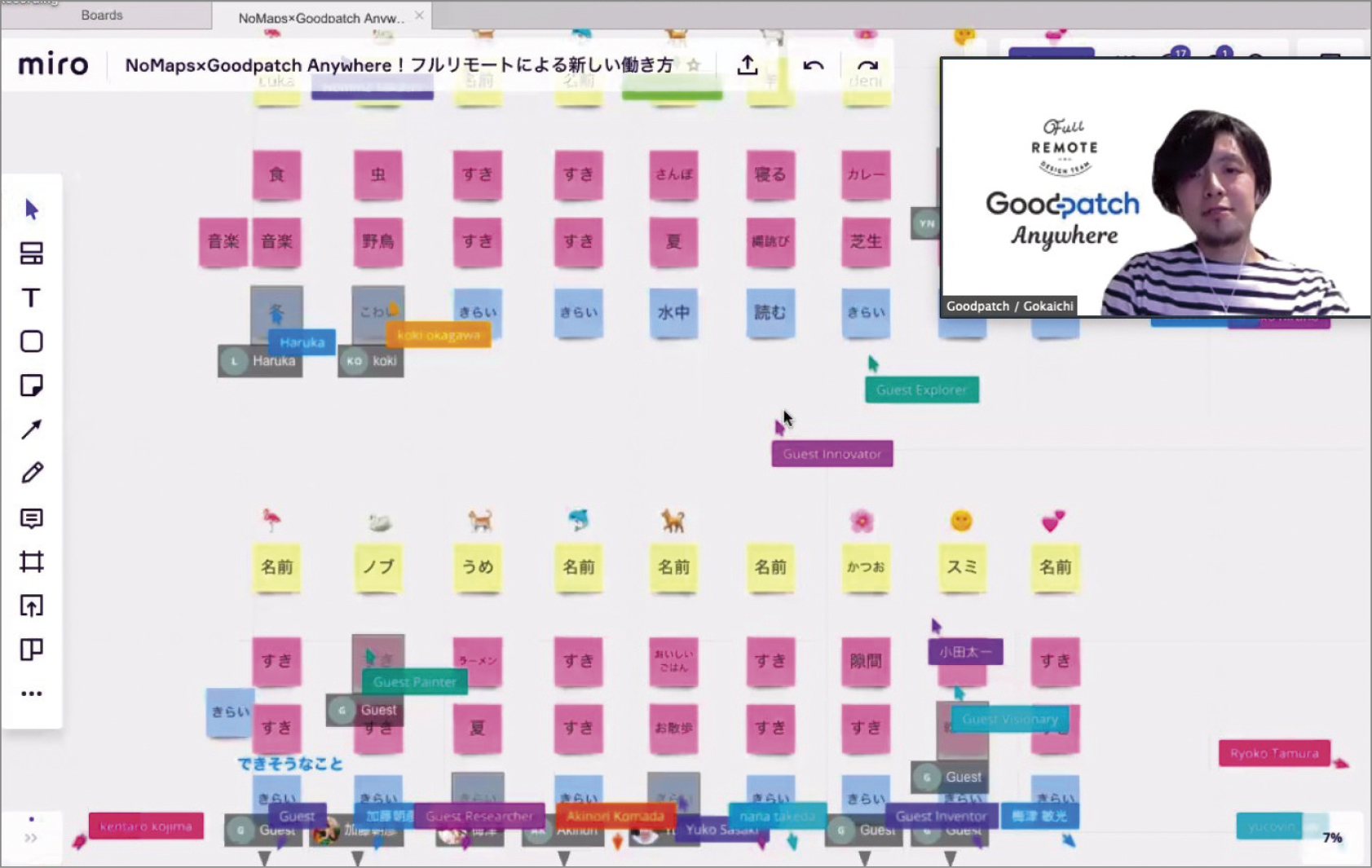

オンラインホワイトボードの「Miro」を使ったイベント開催の様子です。デジタル付箋の機能や作図機能、ビデオチャットなどを利用しリアルタイムでアイデアをまとめることができます https://miro.com/

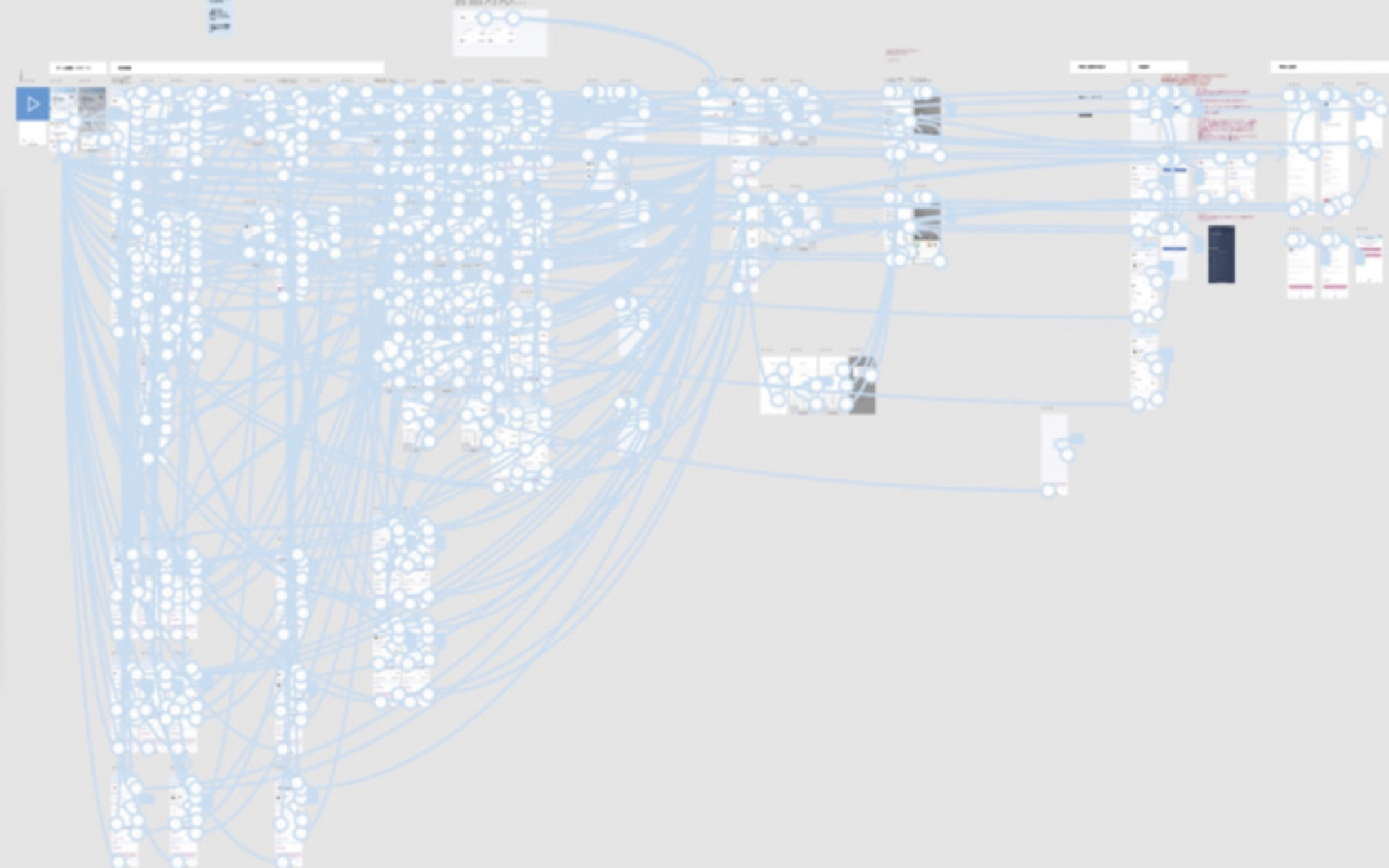

デザインツール「Figma」を用いたUIデザイン設計の様子。 Goodpatch Anywhereではリアルタイムでコミュニケーションを取りながら共同でデザインをしています https://www.figma.com/

WD なぜそれらのツールを?

斎藤 一人ひとりのカーソルの動きを見ることができるため、それぞれがどんな狙いを持っているのかがよくわかるという点がポイントです。現在はFigma上でデザイン作業そのものも行っています。オフラインでは、ここまでの共同作業はなかなかできないと思います。

Q•リモートワークでも良いチームをつくれる?

Suggestion

チームとして進化し続けるためにコミュニケーションを諦めてはいけない

リモートワークを成功させるためには、なんといってもチームワークが重要ですが、オンラインだけで質の高い関係性を構築することができるのでしょうか。

コミュニケーション量を増やすことで関係性をつくる

WD 話を伺っていると、リモートワークでは、「チームワークをいかに高めるか」が重要だと感じます。とはいえ、リモートワークでの人間関係の構築は難しいという声もあります。

斎藤 そうした組織開発については大橋さんの専門領域ですね。

大橋 うまくいっているチームに共通する点の一つに、「雑談をよくする」というのがあるんです。深い悩みを相談するほどでなくても、身の回りことでちょっとした共通の話題があればいい。そうした関係性が構築できれば、自然と真剣な話もできるようになる。

斎藤 たとえばビデオをつないで、一緒にランチをするのも、チームワーク向上のための努力として、非常に意味があると思います。

大橋 それぞれのメンバーがちょっとずつ努力をして、毎日顔を合わせていれば、いざコミュニケーションの質を変えなければいけないタイミングでも、しっかりと対応できるようになるでしょう。

WD コミュニケーションの量を確保するのは重要なことなんですね。

心理的安全性ってどんなこと?

WD 取材の冒頭では、メンバーそれぞれの意見をプロジェクトに活かすためには「心理的安全性」のあるチームを全員でつくりあげることが大切だ、という話がありましたね。

斎藤 はい。Goodpatch Anywhereでは、Googleが提唱する「心理的安全性が担保された状態」を実現できるよう、チーム全員で意識を共有しています※。心理的安全性を簡潔に説明すると、「たとえ自分の立場を危うくしそうな意見や成果であっても、 恐れずに提案できるムードがあること」と言えると思います。こうした関係性があってはじめて議論が活発になり、チームを前進させられるようになるのです。

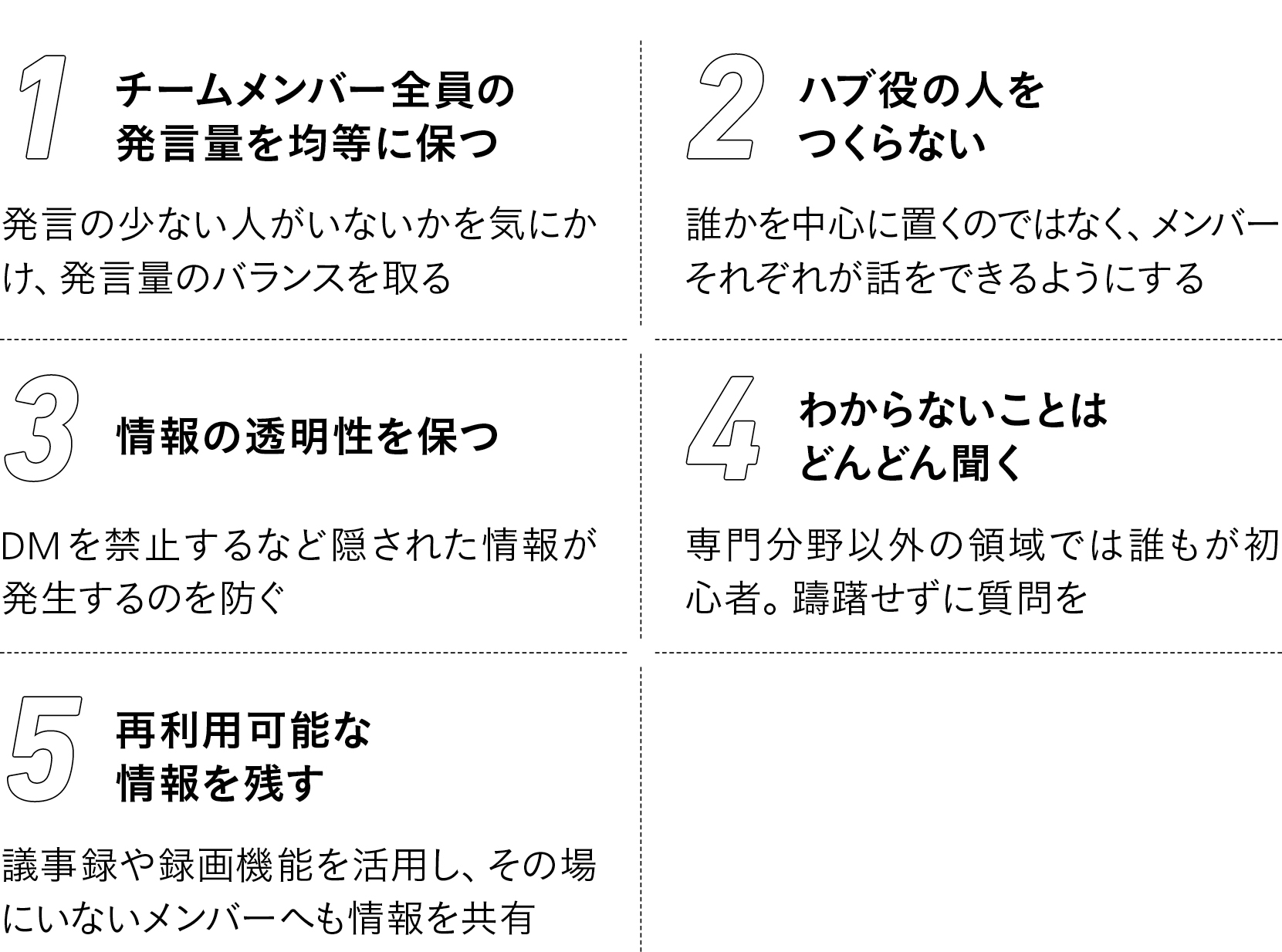

WD そのために心がけているのは具体的にはどんな点ですか?

斎藤 意識しているのは5つのポイント(図04)です。ただし、これを守ったからといって、すぐに良いチームができあがるわけではありません。そのためGoodpatch Anywhereでは、デザインの成果のみならず、チームの状況についても日々、意識的に振り返りを行って改善をしています。なお、Goodpatch Anywhereではそうした関係性の輪の中に、クライアントさんにも入ってもらっています。オンラインで毎日顔を合わせ、MiroやFigmaでの共同制作にも加わっていただく。そのうちに、全員でプロジェクトをやりとげようというチームワークが生まれてくる。これこそがリモートワークの価値だと思います。

WD なるほど。そろそろ誌面が尽きました。皆さんのお話からリモートワークの可能性が見えてきたと感じます。今日はありがとうございました。

※Googleのリサーチチーム 「効果的なチームとは何か」を知る 「心理的安全性」について https://rework.withgoogle.com/jp/guides/understanding-team-effectiveness/steps/introduction/

- 齋藤恵太さん

- サービスデザイナー。2013年にGoodpatchにジョインし、多くのクライアントワークに携わる。2018年10月よりリモートワークの新規事業Goodpatch Anywhereを事業責任者として立ち上げ。120人を超える組織へと成長。

- 五ヶ市壮央さん

- UXデザイナー。メーカー企業でUI/UXデザインに従事。2017年、子どもが小学生になるタイミングに札幌へUターン。2018年からGoodpatch Anywhereにジョイン。スタートアップ「スマートルアー」にも参画中。

- 大橋正司さん

- インフォメーションアーキテクト/オーガニゼーションエクスペリエンスデザイナー。サイフォン合同会社代表社員、モニカ株式会社取締役。2019年よりGoodpatch Anywhereにジョイン。UX、IA、デザイン組織の組織開発まで手掛ける。